《奥斯维辛的摄影师》是一本由[德]莱纳·恩格尔曼著作,新星出版社出版的精装图书,本书定价:45.00,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奥斯维辛的摄影师》精选点评:

●肆意屠杀和实验,杀戮与回家后的绅士分裂让人震惊。

●五味杂陈的感觉…像摄影师这样幸运的真真是极少数,感谢他们留下的叙述。战争使人非人,受害者,施暴者。

●遥远到难以感受是最令人难过的。

●《藏书阁打卡》对于二战时期的大屠杀,我想知道的更多,而这本书并不能满足我这个需求,单纯的从摄影的角度来看也不能满足,因为它实在太薄太薄,刚开启点什么,就立马结束了。不能片面的说它里面的照片太少,因为这是奥斯维辛集中营幸存者用生命藏下来的。作者恩格尔曼的语言简单平实,如此这般白描“人间炼狱”奥斯维辛集中营的生活。加上翻译生硬,毫无情感联结。我们应该记住这段历史的,可这样白描的手法,是否太淡了些?恐怕让我们这代离历史已久的年轻人无法深记。因为太平盛世里我们的追求是金钱地位,而不是水、食物、对于生命的平等对待、和对生的渴望了。

●26/100 奥斯维辛一直是我感兴趣的话题 所以这类的书看过的不少 而且还有更多想要看与了解的 “劳动使人自由” 这话太讽刺了

●拥有一技之长,不仅可以解决温饱问题,有些时候甚至可以保住自己的性命。在奥斯维辛集中营,老弱病残不会得到优待,相反他们是最早被解决的,普通劳动工人则会在劳动一段时间后走向死亡,而能够生存下去的,往往是一些技术囚犯,工程师、医生、摄影师等。技多不压身,它会救你命。

●图片太少

●每段故事的文字都不长,却用冷静而克制的笔触和诸多细节把“触目惊心”写满。

●已购。又一种视角,在奥斯维辛中的波兰摄影师经历的大屠杀种种。他大概拍摄了七万张人像照,其中绝大多数都被害了。从奥斯维辛幸存后,摄影师成家了,没有告诉妻子自己在奥斯维辛中的工作,也再也无法端起相机镜头。。。附录中还有奥斯维辛侩子手们的后续。 “在绝望的处境里活下来,活着是第一义的,与当英雄无关。这样的幸存故事只是活下来的故事而已。而且,活下来是后来才成为故事的,活着的时候就是为了活着,不是为了讲故事。故事是活着的副产品。照片讲故事也是一样,故事是照片的副产品,照片在不同的情境下会讲不同的故事,讲成什么故事是偶然的,不是必然的,照片故事是一种受制于历史偶然性的故事。”

●非自传,他人所做传记,徐贲作中译本序。

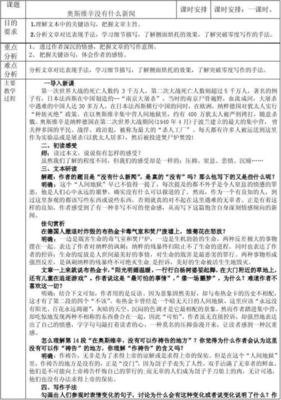

《奥斯维辛的摄影师》读后感(一):书写与记忆

世界范围内对奥斯维辛的研究已经形成了比较丰富严肃的成果,从思想学术研究到历史文化写作,到纪实作品文学作品,到大众层面影视剧化,他们层次清晰又立体统一,处理着永恒的主题:人性与记忆,正如本书的叙事者奥斯维辛的摄影师威廉·布拉塞所说,他作为奥斯维辛见证者的言论不是为了仇恨,而是为了记忆,为了避免灾难的再次降临。相比之下,我们对日本屠杀的处理付出的太少,缺乏思想学术上的扛鼎之作,也没有重要的文学作品与脱离情绪的纪实写作,对这段历史记忆总是口头上铭记而行为上庸俗化处理,比如一些影视剧中的过分夸张与情绪化,而最终结果是不清晰不理性甚至完全遗忘或者内心抵触。德国人对二战的反思,法国人对法国大革命时期或“六月风暴”的反思,都融入到本国的学术思想传统,而限于历史条件我们对近代历史书写并未形成新的学术思想传统,至少在大屠杀这一议题上,我们的历史学者与写作者应该投入更多的精力,将后宫争斗的戏码投入一点到历史真相中,毕竟这些并不久远,我们却几乎完全遗忘。

《奥斯维辛的摄影师》读后感(二):特殊的时节,特殊的记忆,特殊的意义

这是一本为对纳粹暴行没有直接记忆的德国青少年所写的书,但对作为中国人的我们来说,也具有特殊的意义。

那个充斥着残酷与血腥的时代离我们已经很遥远了,同为没有直接记忆的一代人,体会、理解和反思这场灾难,对我们来说显得十分重要。因为,当面临其他灾难时,我们可以知道如何面对,而不是仓皇无措。

对于灾难——不仅仅是纳粹集中营这样的灾难,而且是一切的灾难来说,我们每一个个体的反思,是非常微小的改变。我也不认为我们的反思可以改变整个世界。但有一点,也是非常重要的一点,我们每个人都可以做到——那就是心存慈悲,正视苦难,学会爱与宽容。

当我们理解、体会那些人们的苦痛时,若能意识到那是一个个鲜活的生命,而不是冷冰冰的数字,那也就足够了。因为这种悲悯,足以让我们在面对一切灾难时,战胜因恐惧而生的恶意。

这是在这个特殊的时节,我从这本承载着特殊记忆的书中,理解到的特殊的意义。

记于2020.2.15,疫病肆虐之时。

《奥斯维辛的摄影师》读后感(三):写书评越写越气

寥寥数语,触目惊心。

因为是面向青少年,每个章节都只有短短几页,作者用自制简洁的语言描述了当时发生的故事,其实每章节延展开来都可以写一本书,但那太残忍了。一开始看书名以为这是一本配图的书,读了文字之后只能说万幸没有图。

在奥斯维辛集中营,像作者一样的技能犯无疑是幸运的,他们有自己的一技之长(在那里教师往往是最受压迫的),有机会得到一个长久轻松的工作,还有可能偷偷的帮助一些人,即使在那个条件下,有些人依然是善良的。

虽然他们的生命也得不到保障,但减少毫无节制的体力劳动能够更多的人幸存下来。而也是书中的主角威廉·布拉塞的一个举措,让数以万计的胶卷底片免除销毁,成为宝贵的研究资料。

在集中营内,人已经不是人了,就像实验室里的动物,卡波一个挥手就可以决定他们的生死,更让我难以承受的是做人体实验的医生们,是因为在集中营的环境下内心的恶意被释放了吗?人皮、子宫、眼睛、内脏,是为了什么研究这些,医学的发展还是自我满足?在附录二中,有些刽子手居然还能逃离法网正常生活,想到他们披着绅士的外衣若无常事地交谈,简直气得发抖。

最让我悲伤的故事是在集中营里结婚的两个人,连爱情的存在也令我震惊。

这些受害者还活着的时候被百般折磨,死了也只能从烟囱出来,生命还有意义吗?自杀求死也无可指摘。在战争结束集中营被释放的前夕,许多人死在来回奔波的路上,即使明天是晴天,也见不到了。闭眼默哀。

《奥斯维辛的摄影师》读后感(四):编号3444

看过好多本有关奥斯维辛的书。本书的叙述者是我看到的唯一一个“犯人”编号为4位数的(其他多为5位数或6位数),可见其在奥斯维辛时间之长。他1940年便被送往奥斯维辛,在那里呆了5年。

这些能在后来回忆奥斯维辛地狱经历的幸存者,或为入营不足一年的人,或为有特殊技能的职能犯。之前读过一本奥斯维辛的犯人医生的回忆,这本的回忆者是一个为“犯人”和“军官”拍照的技艺高超的摄影师,都是能被纳粹恶魔榨取特殊价值的人,他们能比其他犯人过略好的生活,能略长地活下去。其他的,看起来老弱病残无劳动力的人,到达营地就直接送去毒气室;年轻力壮的人,高强度劳动和丁点食粮,没过多久就变虚弱而无法劳动,也被送入毒气室。这本书中记载一个恶魔军官说“唯一离开集中营的可能就只有烟囱”。

医生也好,摄影师也好,他们似乎比其他大部分“犯人”要幸运一些。然而他们也并不好过,他们要每天战战兢兢地生活,时刻注意自己的每一句话、每一个眼神和动作。如果不愿意完全出卖自己的灵魂给纳粹,他们要一边忍受对其他将死的犯人的怜悯,一边为魔鬼做事而保全自己的性命。即使在离开奥斯维辛多年后,心理阴影依旧伴随终生。

譬如本书的回忆者,后来他依旧尝试继续摄影地职业,但是他总是能透过照相机取景器看到他曾经在奥斯维辛拍过的犯人,成千上万的除了惊慌失措没有其他表情的面孔。他眼前浮现的全是那个时期的脸,那些他原以为已经抛诸脑后的女人的、男人的、老人的、青年人的脸,一张张去日无多的脸,一个个面临死亡的人,可他却救不了他们。他无法再做自己最擅长的摄影了。

最开始看这个书名,猜想摄影师视角下的奥斯维辛,我们应该能看到一些一手照片吧,但是本书并没有附一张照片。后来想想没有照片也好,文字已经足够触目惊心了,如果看到照片会更加绝望吧。

《奥斯维辛的摄影师》读后感(五):读完后感受到的,是经磨难洗礼后的温存

读完站起,感觉天旋地转。以前对奥斯维辛仅了解了大概,在印象中是概念化的词汇。这次通过幸存者的目光,看到了真实的奥斯维辛,残忍暴虐,尽管如此,仍能感受到这位摄影师人性的光辉并没有因残酷的环境而消失殆尽,也看到那些为早日得到解脱而默默付出努力甚至付出生命的人,尤其是那些身负要职却担保性命铤而走险的人。

威廉的工作是为集中营里的人拍寸照。他通过镜头将受酷刑的人的样貌留存下来。各式各样的人,年纪尚小却面容枯槁的犹太女孩,嘴唇旁有明显的淤青;正值青年却脸色苍白,额头露出模糊血肉的男子;垂垂老矣,脸上被刻意遮去殴打痕迹的老年人……无数的受难者,这都成为他们最后的一张照片,似乎时间都定格在那一瞬间,以后的岁月都与他们无关了。

威廉工作的摄影间又是唯一一个与超负荷的劳作,无尽止的殴打无关的地方。在这里,劳役者不必担心下一秒会被殴打或枪毙。威廉想尽量让拍照的时刻轻松,哪怕只有短短的三分钟。他尽可能与他们交流,以安慰的口吻给予他们指示。他也给那些军官上将拍照。让他惊讶的是,面目狰狞,穷凶极恶的执行官在面对镜头时却能笑的如此和蔼,如此平和,好像前不久遣送三百多人入毒气室或一分钟给五个人注射实验药剂安乐死的是另一个人。

后来威廉又派去给做人体试验的项目拍照,是那种特写镜头,各种血淋淋的器官,药剂,让威廉感到恶心作呕,但作为一个技术犯,他只能听从指挥。

当我看到实验人员将子宫取出,要求威廉拍照特写的时候,内心的怒火升起,而得知做饥饿实验的门捷夫竟然二战之后逍遥法外,再也无法压抑住内心的愤慨。愤慨之后是担忧与无奈。奥斯维辛有多少幸存者,又有多少能勇于站出来揭发他们的罪行?那些未能定罪,至今尤在的凶徒又在何方?但当我阅读到更多的人为了自由决定行动起来,组成奥斯维辛反抗小队时,当我读到一位厨师偷偷为犯人携带食物后被处死时,医生为犯人竭尽全力寻找药品时,当我读到一位将士伪装成犯人冒着生命危险探查敌情,逃脱成功时,我又因那些善良勇敢的人而热烈盈眶。

当残忍的现实摆在面前时,在顺从摆布,成为残酷事实中的一员,还是全力抵抗,想方设法寻找光明?现实将地狱中的石头磨的越来越圆滑,有的石头趁着滑道,奔向更黑暗的深渊,得到名利与地位,有的石头相互碰撞暗生间隙,有的则是望向那头顶的天空,团结协力,迭起高垒冲破无边的黑暗。显然,威廉选择了后者。他用行动告诉我们,只要有间隙,那就是阳光透进来的地方。