《远处的拉莫》是一本由胡迁著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:48.00,页数:300,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《远处的拉莫》精选点评:

●这是绝对意义上的毁灭。胡迁敏锐地捕捉了这个琐碎化庸常化时代,并且,他没有滥用这样的眼光去对这世界进行无意义的批判。他只是把这个世界的荒芜毫不留情地表现出来。尤其后面的访谈,使我觉得胡迁是一个人格上可敬的人。

●两篇《远处的拉莫》实在太好了(相较而言,后面几篇短篇则稍微缺乏一些克制),比之前的《大裂》有了更切实而广博的关怀。读胡迁常让人感觉像是在读萨拉凯恩式的残酷戏剧。在一些看似不行动或暴力行为的背后能看到一个非常纯粹的、抗争的姿态。他的这种纯粹与诚恳,会让很多自以为搞明白、或自认为这世界的问题找到了某种解释而沾沾自喜的人羞愧不已。

●我看过很多书,所以我知道有时候一本书,就能把你完全变成另一个人。你是能清晰的感受到你的不同。你看一本书,不仅仅是看这本书,还看到书背后的人,他的一部分成为了你。上一次让我感觉自己变了一个人的是韩寒,那时候我问我的老师借钱,想把韩寒所有的书都买来,可当时老师只给了我50。到今天,我想买更多他的书,可是。谢谢你活到我身上来。

●我还是一如既往觉得胡迁的小说很好读,没有阅读障碍,节奏感强,十分流畅。但他利用简单的人物跟对话构建出的片段图景所要传达的,却不一定为普通读者理解。他的小说就像粗线条简笔画,人物轮廓简洁,对话锋利,画中却弥漫着大团大团的灰色,使得人读完后,又觉得人物面孔模糊起来,对话犹如回音,并对自己从那灰色中触碰到的东西感到骇然,感到疑惑。这也是他小说的魅力吧。《海鸥》一篇就是黄丽群所形容的,“荒暴”;《抵达》这个剧本太冷了。

●这个城市的垃圾反正都来了

●“远处的拉莫在看着你,那是你的神,他总是在看着你,除此之外什么也不做,有时候你可以感觉到他。但是一生只有那么几个瞬间。”

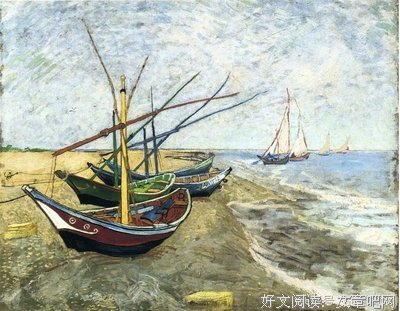

●帆船,两篇远处的拉莫,捕梦网,海鸥,还有《抵达》。《海鸥》是近年来读过的最有画面感的中篇。写实,血腥,暴力,面对命运的无力,无意义和最终难以抵挡的宿命的荒诞。

●我不喜欢丧到极致的文学,但喜欢他洞悉周遭事物的冷静与疏离。和这个浮躁的世代相比,他显得过于纯粹了

●全书最值得一读的也就是薄薄的几页采访吧

●“总是有这样的事,人们不能控制自己,在每个地方都不能控制自己。”

《远处的拉莫》读后感(一):厌烦

现在书内容都差不多的会使人一看就厌,没有新鲜感全是老套路看起很不心爽,现在人学凭高都是虛的,没有一个真证有写做能力的人,哎!好好学习吧,不要为了钱瞎编胡造了,影响社会的。就连评书也非要一百四十个字以上,你们这些无聊人编造无聊事骗取钱财的坏家货早该去西天了。有没有好的作品推向大家,把那些垃圾东西统统去掉,希望你们也都观察下社会的动向,不要损人利己,为大众多想想,为下一代多想想。

《远处的拉莫》读后感(二):我在政治课上看到一个掉了耳朵的人

有一阵子我尝试过用胡波的感觉写文章 当然这不能用像不像来作为评价标准 因为感觉本身就是种隐喻 我们只是用文字这个媒介让它限定可能而已

我的文章里写了仓库里的装着人体的福尔马林 废弃的老工业区 还有一座不入流的学校 当然这些都是被人为遗弃的 而在其中的人忧郁的浪费人生 绝望的自我放逐 对了 还有一段凄美的爱情故事

结果我写完后 有人给我评论 说好一篇青春伤痛文学 还蛮有意思的

《远处的拉莫》读后感(三):早在我发表前你就应该说短评不能用

码了的字全没了,豆瓣牛逼。

本书中两篇拉莫、海鸥、抵达都继承了大象席地而坐和大裂中令人印象深刻而反复回想的意象和忧郁至极而富有哲思的气质。最成功之处莫过于看完之后惊觉自我言行都带上了主人公,准确的说是胡迁本人的态度和印记。愤世嫉俗,在腐朽和毁灭的泥潭中无法自拔。变得冷峻起来,这十分恐怖,却又很美好。其他篇幅有没读懂的,二刷后知后觉的,无法产生共情的,我持保留态度。

《远处的拉莫》读后感(四):拉莫是什么

先前看完其短篇《远处的拉莫》是满满的震撼与惋惜,却一直不明白拉莫为何物,神?且在人最绝望的时候召唤你。主角每次听见拉莫的召唤,是在几乎无依无靠万念俱灰之时,可拉莫是什么?

今天终于在芥川龙之介的《齿轮》看见了拉莫的意思,这很可能就是胡迁想说的东西。

“‘Mole’在英文里是鼹鼠的意思。这个联想令我很不愉快。可也就是两三秒钟吧,我把‘Mole’拼成了‘la mort’。‘la mort’在法语里是死亡的意思,这突然又让我不安起来。”

胡迁消费的正是死亡。我再一次震撼了。

《远处的拉莫》读后感(五):远处的拉莫

书没有序,《海鸥》在别的地方看过,只是不知道作者是他。据说根据事实改编, 是1983年,发生在内蒙古呼伦贝尔盟喜桂图旗牙克石镇林管局所属的林业设计院红旗沟农场的大屠杀。

下笔很重,没留任何温情,比《大裂》极端。

书里面看到的是黑暗,他在黑暗里待了太久,暴力死亡都没能平复他,虽有力但是黑暗。

《黯淡》有同题材作品,只是没这么直接。印象中不知名的那篇只是提到经济对信仰的冲击,这篇更好,是写实背后的隐喻。这不是本末倒置,是另一种途径。

《祖父》两代人,让我想到《大裂》里的一篇,对人类繁衍的看法,从一个失败者走向另一个失败者,持刀相对,仿佛两不相欠。而这篇开始向前走,有了交流,即使是焦虑和无效的,但仍在寻找。

看到了他面对黑暗的挣扎,还有《我们四块儿废铁》打完霓虹牌后走入熟悉的楼房,女孩、锉刀还有废铁,完美。

黑暗、大裂、远处

文学是安全的出口,文学没有目的性,不会概括任何事物。——胡迁