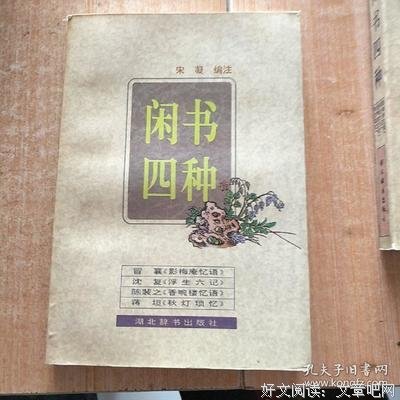

《闲书四种》是一本由宋凝著作,湖北辞书出版社出版的简精图书,本书定价:15,页数:432,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《闲书四种》精选点评:

●读了一种,沈复留着再读。

●还是影梅庵忆语挺好看。剩下三篇无味。

●很向往浮生六记的生活...

●原文看了感触颇多。

●毕业论文额...

●浮生六记以前就看过,很好,秋灯琐记次之。香畹楼忆语写的真烂,就是作者在那炫耀自己多么多么牛逼,自己的诗词多么多么牛逼,恶心。

●至今还是很喜欢陈裴之><坚决不承认其实他和冒襄是同一种人

●《浮生六记》《秋灯琐忆》的好,也不需要我多说什么了,还会多读几次的~~~ 下回换个版本读吧……

●人生难得是闲适

●「余一生清福,九年佔盡,九年折盡矣!」

《闲书四种》读后感(一):十年一觉闲书梦

我买的版本是1996年版的,购于1996年11月6日,曲阜奎文书店。在98年,寄送给朋友,今天,又收到朋友寄回给我。

看着扉页上自己的名字、时间、书店的印章,没有办法不感慨。

十年。

那是钟爱的书,开始,是为了《影梅庵忆语》和《浮生六记》,《香畹楼忆语》和《秋灯琐忆》是意外的收获。还记得当初沉静读书、沉耽其中的时光,而心情却是起伏的,究其实,这些文字,还是悲哀的,都是过后的追忆——只是当时已惘然。还记得,在读了《影梅庵忆语》后,写下《董小宛》一文。——原来相比流变的世相,文字真的是比较长久的东西。

而今的我,仍然惘然。

1996年,永不回返;奎文书店,关闭了;我,从曲阜漂流到深圳。只有书,似乎依然,辗转十年时光、千里路途,它,又回到我手里。

我不能不泫然泪下。

《闲书四种》读后感(二):乱世、才子、佳人

从朋友处索得一书,是湖北辞书出版社出的《闲书四种》,四种为:冒辟疆《影梅庵忆语》、沈三白《浮生六记》、陈小云《香畹楼忆语》以及蒋坦《秋灯琐忆》。其实之前都看过,然而放在一起,确实比较有趣,因此接书之际,心中大乐。

合在一起的好处是能见高下。题材则一,都是男人笔下的女人。单以文名而论,冒襄自当居于魁首,何况记的是董小宛这神仙人物;但依我的排名,这篇仅列第三:浮生六记为首、秋灯琐忆次之;更进一步,论及文章中显出的情之深厚、品之高下,则冒氏只好置于末席。

这里其实也有些缘故。香畹与影梅,所记是妾;而另两种是妻。妻与妾,在当时譬如天壤。简而言之,妻偶尔还有做人的权利,妾则只是侍奉他人的工具。浮生与秋灯之所以美,是因为它们都将人作人看待了。另两种虽也有人味,终脱不了居高临下的口气。

交友当如沈三白、陈芸娘。最喜三白处:事实上是亲生弟弟的阴谋,害得他与芸娘被逐出门,漂泊困顿,最终霸去了全部家财。然而也只是在文章中隐晦暗示,自始至终无怨怼语。至于穷愁潦倒之际,辛苦一年赚来的银子,朋友一说有事,全数奉上,唯恐不周至,而芸娘也典当相从,竭诚谋划,则夫妇二人笃于友情可知。布衣侠士,强胜名门公子。

按明末清初一节,六字可以概括:乱世、才子、佳人。细论起来,乱世佳人,犹胜才子,其刚烈勇毅,男子多有不及。钱谦益降清,柳如是投河,虽未死成,最终还是以投缳自尽挽救了钱氏家产;桃花扇之绝唱,李香君固令人感佩,侯方域终怕死失节;即如影梅庵中董小宛,能于乱军丛中孤身寻冒氏,之死矢靡他,而冒氏对陈圆圆一直念念不忘,有负佳人多矣。

性情是天生的,与后天的教养无关。书读得多了,未必是好事。万卷无一用。庄潇洒说我的文章里戾气重,不和谐,还是有道理的。骨子里我比较看不惯书生,自己却又不知何时染了些书生习气,于是越加地看不惯,基本上已经成了个怪圈了。宁作江湖客,不向庙堂行,像我这种,是欲学令狐之笑傲而不可得,到临了变成了莫大。江湖歌者,无非胡琴中一曲潇湘夜雨,在深巷之中悄然远去。

《闲书四种》读后感(三):香味

最近起了兴致看起《闲书四种》。沈复和陈芸、冒辟疆和董小宛,都是会过日子的两口子,也许他们也不过是那许多古代雅士的典型。一字概括之,香。古人的生活,连带他们的文字,都浸泡在一种自然的馨香中。

节选几段自《影梅庵忆语》可见,“寒夜小室,玉帏四垂,毾deng重叠,烧二尺许绎蜡二三枝,陈设参差,堂几错列,大小数宣炉,宿火常热,色如液金粟玉。细拨活灰一寸,灰上隔砂选香蒸之,历半夜,一香凝然,不焦不竭,郁勃氤氲,纯是糖结。热香间有梅英半舒,荷鹅梨蜜脾之气,静参鼻观。”寒冬暖室,若伴熏笼沉水,是最容易熏出一室的温暖熏香,加入点儿想象,兴许还有阁子外头静静沉积的新雪,阁中噼啪作响的炉火,玉瓶里头插着的几枝腊梅,如果要用一种具象的香味形容这许多,他们书架雕花的檀木香或许很适合。

食物的味道更值得称道:“酿饴为露,和以盐梅,凡有色香花蕊,皆于初放时采渍之。经年香味、颜色不变,红鲜如摘,而花汁融液露中,入口喷鼻,奇香异艳,非复恒有。最娇者为秋海棠露。海棠无香,此独露凝香发。又俗名断肠草,以为不食,而味美独冠诸花。次则梅英、野蔷该、玫瑰、丹桂、甘菊之属。至橙黄、橘红、佛手、香橼,去白缕丝,色味更胜。”我总认为以鲜花鲜草入食是件风雅的事情,新鲜的植物带着一种富有生气的香味,大多是清新的,不比香精,有一种谄媚的味道,一力模仿自然的香味,却仅仅抓到了味道而已,生气却不见了。有一回效仿古人,起了大早,在太阳刚刚探出头来的时候到院子里,收集竹叶尖儿上的露珠。前夜没有下雨,但就像结了花骨朵一样,每日清晨,竹叶尖儿上都会结出绿豆大小的一颗,晶莹剔透的,接下来擦在眼睛上,具说是明目的。来了北方后,还能采到留在竹叶上的残雪,装在瓮里头,捂温了泡竹叶子,又是一种独特的味儿,清香中有些许咸味儿,勾得舌头痒痒的。

有时候味道闻不见,却能察觉得到。“时方七月,绿树阴浓,水面风来,蝉鸣聒耳。邻老又为制鱼竿,与芸垂钓于柳阴深处。日落时登土山观晚霞夕照,随意联吟,有‘兽云吞落日,弓月弹流星’之句。少焉月印池中,虫声四起,设竹榻于篱下,老妪报酒温饭熟,遂就月光对酌,微醺而饭。浴罢,则凉鞋蕉扇,或坐或卧,听邻老谈因果报应事。三鼓归卧,周体清凉,几不知身居城市矣。篱边倩邻老购菊,遍植之。”此段一特征便是“凉”。垂钓水凉,皎月华凉,虫声凄凉,竹榻幽凉,杯酒温热,下肚却依旧冰凉。不知为何,这情境中的空气都是清凉的,可以吸一满怀,鼻息中还幽幽飘来盛夏绽放的桂花香味,和如今是比不得了。读着读着,心里头竟渐渐慢下来,不再搅着一股烦躁,可见这笔者有多惬意了。

也许又是我主观,连这闲书中的文字本身也是如此的悠闲,慢腾腾地道出一些琐碎的事情,还有些软绵绵的隐晦的情愫,就像老照片里那条汩汩流淌的秦淮河,连船夫撑杆不急不缓地拨着河水,也不过泛起些难以察觉、慢悠悠的涟漪,一圈一圈荡开去。

《闲书四种》读后感(四):有情人终成眷属

其一《影梅庵忆语》

明末清初,复社才子冒辟疆带着全家及小妾董小宛(秦淮名妓)流离失所,东奔西顾,躲躲藏藏,战乱缠身,艰难度日。小宛死后,冒襄念及爱姬的九年之义故追思此文悼念贤妾之才德济事,发出了“余不知姬死而余死也。”的悲痛感叹。做为一位受过科举教育又生在传统宗法大家庭里的明末才子雅士,冒兄的首要大义一定是孝忠功名,妻子都顺位于这些之后,何况一名妓流出身的小妾,但冒兄还是著书立文,追忆这位亡妾的功德与才情,可见董小宛真乃一位奇女子。

从文中也不难发现她的沉着冷静,果敢立断,贤良淑德,才气傲人,如果这样的女子放在当下一定是一位了不起的人物,可惜活在了男尊女卑的旧时年月也只有浮萍飘泊依附夫家的命运。此文在那个年代算是敢言敢写,真情流露了,也是对这位千古名妓最好的祭奠和追思,至今读罢也不免唏嘘感叹,默然扼腕。

其二《香畹楼忆语》

这篇追文是清人陈小云为追思亡妾——紫姬(同为秦淮名妓,才华横溢)而写的一则散文。陈小云出身“一门风雅”的文人家庭,这个家庭虽然看上去仍然是一个传统宗法大家庭,但实际上已经从小云父辈开始已有了反传统反封建的突破,特别善待富有才学的妇女(包括婢女),还办起了家庭女子学堂。所以,在这种氛围下作者描述的对爱妾的思念之情,祟敬之情和由衷感激之情读来都那么的真实自然,入情入理。才子对佳人,德者总相惜,所有的情感都建立在互相尊敬和体谅的基础上,固然妻妾为家庭付出的多一些也是心甘情愿于丈夫的疼惜爱戴上,所以虽然两人只有四年的夫妻之缘但俨然已结下了一生的情意。

古人由于医疗条件的限制大多早终,病亦繁多,所以感觉妾婢嫁入豪门后终日都起早贪黑地在病榻床梡前侍奉公婆老人,夫妻子女,为求得一个贤良淑德的好名节。秦淮才女更是如此,天天洗涮贪黑尽心服侍还多愁善感,柔弱身骨怎堪折损,往往反而先于众人离世,早早消除了人间疾苦,寻去了风月关山的桃花源境,继续飞花逐月,煮酒吟诗。

蕙心纨质、玉貌绛唇的“香畹楼”主人幸遇得言而有信,至情至性的良人也算短暂一生无怨无悔了吧。书中记载了大量作者与妻(汪端,清史学家,文学家)与妾(紫姬)的诗歌、散文书信,且均是十分动人和雅致的文学作品,吾大饱眼福,可叹可泣。

其三《浮生六记》

已单独专记

其四《秋灯琐记》

这篇是清朝道光咸丰年间一位名唤蒋坦的秀才写的记叙他与妻子秋芙日常情趣生活的回忆性散文。也许是为珍存夫妻结婚纪念十周年所撰写的吧,字里行间,情意延绵。我比较欣赏的是蒋坦娶青梅竹马之交的妻子过门后并未施加繁重的礼节妇守于妻子,反而教其写诗,弹琴,作画,礼佛,并自嘲秋芙的辩才情思早临于他之上,是一位学习能力极强的聪慧女子。两人居然在新婚之夜写诗对联评论直到第二天侍女催更,可见文人之兴。

与《浮生六记》巧合,作者写了很多为了生计或躲避灾害流连无定所,辛苦舟车劳顿之事,也写了许多夫妻子女老人生病之痛,每回读到这些文字都不免心生惋惜。感叹古人刚越三十便已青丝不复,华发早生,最后全都落得缠于病疾,茕茕孑立,郁结而终的结局。

此书为一朋友强烈推荐,今读毕,觉秋思,添年华,幸安康,得愿景。

2020年2月14日,情人节快乐,天下有情人终成眷属❤️。

《闲书四种》读后感(五):和一个不爱自己的人在一起是什么体验?——《影梅庵忆语》

和一个不爱自己的人在一起什么体验?董小宛最有资格回答这个问题。

明清易代,江山动荡,秦淮水榭依旧歌舞不休。董小宛是“秦淮八艳”之一,艳名才名动天下,风头一时无两;冒襄是复社四公子之一,江左才俊,文韬武略,看尽长安花。董小宛嫁与冒襄,才子佳人,令人艳羡。

董小宛最开始是看不上冒襄的。冒襄在方密之那儿听到了董小宛大名,便冀望一睹芳容。不知是有意还是无心,几次拜访,董小宛都不在。冒襄寻觅芳踪,也未必是因为爱慕,才子交游青楼绝色,实乃潮流,冒襄许是为了追赶时风。冒襄最终还是见到了董小宛,那时她薄醉未醒,面带春色,一种神韵自天然流出,意态慵懒。是真醉还是假醺?总之那日董小宛一句话都没和冒襄讲过。

再次相逢是三年之后,势随时易,此时的董小宛已不是当年那个才色冠绝的秦淮佳丽了,她险些被豪门霸占,所依靠的鸨母也死了,终日病体沉沉,闭门谢客。冒襄偶然经过其住所,念及旧情,强求一见。病床上的董小宛忆及当年曲栏醉晤,真恍如隔世。朝不保夕的青春生命,突然得见故人,就像抓住了救命稻草一样,“就是他了”,董小宛认定了冒襄,如江水东下,誓不复返。

冒襄呢?董小宛死后,冒襄写给她的《影梅庵忆语》里有感激、有不舍、有追忆,唯独没有爱。有人说,世上有三件事无法隐藏:咳嗽、贫穷和爱。有一次和一个朋友讨论这个问题,她说,爱一个人一定是会溢于言表,流诸文字,怎样隐藏都隐藏不了的。我想了一下,其实不爱也是,任是怎样假装和做作,都只是自欺欺人。反复看了《影梅庵忆语》的文字,我确认,冒襄不爱董小宛。

在和董小宛重逢之前,冒襄和陈圆圆也有一段情事,冒襄和陈圆圆立下约定,可冒襄有事耽误了,等他去接陈圆圆之时,佳人已被掳走。有人戏言,若冒襄早点接走陈圆圆,也没有后来吴三桂“冲冠一怒为红颜”什么事了。冒襄探望完董小宛,第二天一早就准备收拾回乡,连道别都不曾有。旁边朋友和仆人都看不下去:“董姬对你言词恳切,真心托付,好歹也去跟人告个别吧。” 董小宛在等冒襄来,听说他要走了,执意相送,这一送就是二十七天。冒襄感觉情况不对,义正言辞地向董小宛陈情:“我功名未就,家事乱做一团,何况你又有很多欠债,帮你赎身除籍也不是三天两头就能办成。”言语间又抚慰她:“这样吧,你先回苏州,等我金陵科考结束,再来接你。” 董小宛掩面痛哭,依依惜别。此时的冒公子只觉如释重负。

冒襄考完试,不料董小宛已来到金陵等候冒襄了。旅途艰难,又险些遇到贼盗,其中苦楚,难与人言说。此后的时光就是冒襄的不断借口躲避,董小宛一路追随。董小宛到了进退维谷,难以收拾的局面了,钱谦益出来解围。他帮董小宛解决债务、赎回自由身,将其送到冒襄家乡如皋,最终促成佳缘。可是冒襄依然不敢告知父亲,冒襄正室大度出面,另置别院,从此董小宛洗净铅华,精学女红。四个月后,冒襄才敢带董小宛回家。

那个艳压秦淮的董小宛已是前尘旧梦了。

伏低做妾的董小宛,在冒家收敛锋芒,意外得到众人的喜欢。上到婆婆正妻,下至小姑长姐,无不对她交口称赞。在大家族中,要事事做到圆滑通融,不争宠、不居功,还要藏愚守拙,圣人难为,何况一女子。其中委屈,可想而知。

和《影梅庵忆语》并称的《浮生六记》,都是悼亡之作,《浮生六记》中的芸娘虽是正经人家调教出来的女儿,倒能比董小宛活得更加鲜活调皮。她女扮男装去水仙庙看热闹,借回娘家之名悄悄和丈夫同游太湖,在传统礼法看来,这些行为极是荒唐。芸娘为什么敢这么做?无他,因为丈夫沈复爱她。丈夫的宠爱就是她的筹码,她尽可以做些看似离经叛道的事。董小宛不可以,那么艰辛近乎乞求才得来的爱情,她哪里敢造次半分。只是偶尔,她才在不经意间流露她的性情,有一次冒襄朋友做东,筵席摆在小亭之上,可揽江山胜景,董小宛畅饮不醉,冒襄说,这样豪情逸致的董小宛,他也只见过一次。

收敛性情以外,她还要才华横溢。“红袖添香夜读书”是古代读书人的理想,她助冒襄校书、编书,学书法。她喜饮酒,冒襄爱茶,她便吹火烹茶,与君对饮。她饮食清淡,可冒襄喜甜精之食,她便精学厨艺。无怪乎冒襄叹到,在董小宛相陪伴的九年里,他花光了一生运气:“余一生清福,九年占尽,九年折尽矣。”我想,此言倒是发自肺腑。

其实若能这样一直相依相伴,爱不爱也没那么重要,董小宛也能一直做一个幸福的傻女人,虽然辛苦了些。只是国仇家恨打碎了儿女情长的清梦一场,覆巢之下,岂有完卵。

崇祯缢死媒山,烽烟四起,董小宛跟着冒襄流离辗转,心力交瘁。形势愈发紧迫,清兵南下,冒襄率家人逃难,却把董小宛安置在朋友家中,他的理由是:今时不同往日,自己朝不保夕,家中又人口众多,与其在逃难中途把董小宛抛弃,还不如先给她觅一个去处。他还说,战乱中聚散难料,若此生不复相见,请董小宛另作打算,不必挂念。这分明就是把董小宛当做一个随时可被丢弃的包袱。董小宛对冒襄的决定并无他言,只是说:“如果我等不到你,你看那万里波涛,便是我的葬身之所。” 对她而言,冒襄才是令她葬身的深渊,爱是深渊,一往情深的结果是万劫不复。

冒襄父母不忍丢下董小宛,仍令她同行。逃难途中,冒襄感染重病,全身溃烂,差点死去。董小宛悉心照料,不曾离开半步,半年时间都未曾安眠。冒襄病中喜怒无常,常对董小宛怒起诟骂,董小宛都极力承受。

董小宛是真心爱着冒襄的,这种爱,是一种对灵魂的观照。冒襄重病期间,有一天深夜董小宛握着冒襄的手诉说,她敬重冒襄的为人品格,所谓:“敬君之心,甚于爱君之身”。若此生他们还有幸在乱世中生还,她希望他们能逍遥物外,在一个没有战乱、离散的地方,在一个你不是才子、我也不是佳人的世界,温柔相爱,坦诚以待。董小宛枕着这样的美梦五年之后离开了人世,临死前唯一的担心是怕自己的离去会增加冒襄的病情。很多人都认为董小宛是操劳而死,如何不是?

后来冒襄写文悼念董小宛,究竟是才子妙笔,洋洋洒洒,让董小宛的名字更牢固的铭刻在历史上。可是若她在世时有先知,她更想要一颗真心还是一纸妙文?那个有着始乱终弃情史的元稹,还留下了“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的名句呢。文字最能糊弄人了,风流才子的深情,有时候像一则笑话。而传闻长得奇丑的词人贺铸,也悼念过他的亡妻:“重过阊门万事非,同来何事不同归。”只这一句,直教人泫然欲泣。

冒襄说他一生清福,全在和董小宛在一起的时候享尽了。董小宛又何尝不是为了和他在一起的这九年,耗尽一生幸运呢?