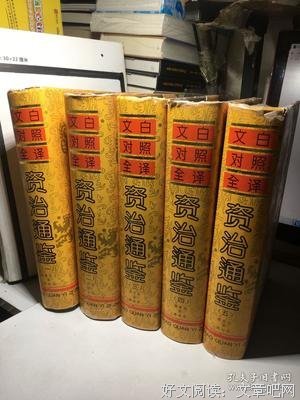

《文白对照全译《资治通鉴》》是一本由张宏儒 / 沈志华著作,改革出版社出版的精装(无盘)图书,本书定价:430.00元,页数:6432,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《文白对照全译《资治通鉴》》读后感(一):读不完的历史

对于资治通鉴用“读过”去标注显然不合适,因为我却是还没有读完他,也就谈不上读过了。都说现代人比较浮躁,应该是的,因为我觉得要读完他的确不易,更不用说读几遍乃至读破了。但是有这样的书在手也不错,向百科全书一样可以随时翻阅查看,电视那些戏说正说播放时,我就喜欢拿出资治通鉴,对照的看看,有时竟然也可以花去半天光阴,翻个百八十页呢。

《文白对照全译《资治通鉴》》读后感(二):决心通读一遍的朋友看一看

家里这套书是祖父的学生赠送的。如今祖父已过世八年了,八年来它一直躺在书橱里,默默地看着我虚度光阴、蹉跎岁月。这几天我一直在翻看几本历史文学书籍,里面引用的一些词句典故有的来自史记,有的来自左传,有的来自战国策,查找起来颇为不便。中国古代书籍浩如烟海,要想信手拈来、引经据典还真不容易。资治通鉴将古代著名史书萃取精华,融为一体,不仅仅是皇帝治国安邦的御览之书,更是当今研究历史、研习古文之优秀范本。通读此书将使我受益终生。这套书总共五本,文白对照,读完此书也许将花费经年累月,但与司马光倾注的一生心血相比何足道哉!愿与我志同者并肩同行!

《文白对照全译《资治通鉴》》读后感(三):通鉴小故事——《资治通鉴》吐槽

哎呀专门开了一篇日志持续吐槽>////< 请移步:https://www.douban.com/note/511545704/

之前都随手写在微信朋友圈现在一个是不想在那边刷屏一个是想有个地方汇总 所以以后都发在这里。

----2015/08/06----

通鉴小故事14-15/294:

这两卷前后隔了两个月才看完 有点前看后忘 不过一个想法就是文帝孝顺爱民这种的不说了 确实是像我之前想的那样温柔敦厚 并不是说性子软弱 而是温润如玉 内在强势有坚持:一个性格软弱的人是没法在诸吕之乱初平时把各方势力团结到一起 又维持了二十几年和平稳定的统治的。

还有就是晁错和周亚夫来啦!

----2015/06/09----

通鉴小故事13/294:

汉孝惠帝和汉文帝之间的“皇帝”竟然是吕后 纪年都是用“高皇后x年” 这么说她除了没有正式登基跟皇帝也没什么区别 比武则天早了一千年w

平诸吕之乱时两个大佬之一的吕产是被追到厕所里杀掉的ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

文帝是真·温柔敦厚 感觉是个大型犬型w

----2015/06/09----

通鉴小故事12/294:

汉惠帝四年七月 未央宫藏冰室起火。

周喵曰:存冰的地方遭了火灾 想想也挺黑色幽默。汉惠帝只占了三分之一卷 感觉他给人民群众留下的主要印象就是被他妈把他小妈做成人彘这事吓傻了没几年就死了…另一件有趣的事是 刘邦37岁才有惠帝 所以刘邦的第一个孩子鲁元公主出生时他怎么也三十大几了 对于古人来说算是迟之又迟 可见他当年真特别不靠谱 都讨不到老婆w

----2015/06/05----

通鉴小故事11/294

到目前为止我最喜欢的人就是张良啦 已经成为我的理想型 (☆^ー^☆)

家世好:世代为韩相;

胆子大:雇人行刺秦始皇;

要智商有智商:他妙计太多也不用我举例了 总之帝者师;

要情商有情商:明哲保身无意名利 得以全身而退;

对老板会嘴甜:刘邦要封给他三万户 他说“我是在‘留’这个地方与陛下您相遇的 您把留封给我就足够了 我不敢当三万户”;

跟朋友会做人:刘邦赏他黄金百镒珍珠二斗 他全献给项伯。

噫!惟恨君生我未生 心向往之而不得面识(要是他生你也生 估计你早被乱军砍死了想什么呢ヽ( ̄д ̄;)ノ 说起来他让我想起范蠡 都是聪明绝顶又急流勇退 但子房格局更大 总之就是我的理想型ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

----2015/06/03----

通鉴小故事10/294

项羽跟刘邦隔着一条溪涧喊话 话不投机项羽一箭射中刘邦 刘邦伤到了胸却大喊:“卧槽这混蛋射中了我的脚趾头!”完了还做没事状结果痛到不能忍赶紧飞奔回城(让你装逼…

周喵曰:刘邦虽是个地痞流氓 有时候还流氓得挺好笑的 而且动不动就“箕踞”着见人 这词儿太不雅了大家自行体会一下w

----2015/06/03----

通鉴小故事(读后感?)9/294

进汉纪了!然而这一卷其实还是楚汉相争 不知道啥时候汉朝能建立…发现刷通鉴很像补美剧(从集数来讲还是个有十一二季的超长篇连载) 其实已经被剧透谁死了谁又当上ceo迎娶白富美 但还是想看他们怎么玩儿的 然后每一集都“啊啦怎么才演到这里”w

从幼儿园背“至今思项羽不肯过江东”时就很崇拜楚霸王 然而现在完全不喜欢他 诚如韩信所言“匹夫之勇妇人之仁” 战争时代杀很多人无可厚非 白起在长平坑了40万人我也没什么想法 但项羽动不动就烹、烧 能不能给人死个痛快…!尤其烧了阿房宫我很愤怒啊!那么多书都没了!然后胸(肌)大无脑 发达了就想着炫耀啥的 好蠢…刘邦虽然也是个地痞流氓 但人家(发达之前)懂得装怂会用人啊…

----2015/06/02----

通鉴小故事7-8/294

刘邦围宛城 守军首领南阳守打算自杀 门客陈恢说:“还没到死的时候。”翻过城墙见刘邦说:“听说您跟诸侯约定先进咸阳的即可称王。现在您留守宛城 而宛城连绵数十座城池 官吏百姓都以为投降必死 因此登城坚守。现在您也守了这么些天 肯定也死了不少人;率兵离宛 宛兵又一定跟着您。您前则来不及先进咸阳 后则有强宛的隐患。现在为您着想 最好莫过于订约招降封南阳守 让他留守城中 军队则跟着您西进。还没攻下的各城听到了一定会打开门等着您 到时候您就可以通行无阻。”刘邦依计行事 一路上各种被投降。

周喵曰:有没有觉得这俩故事听着特别耳熟?而且时间上也前后只差两年。这只阴谋论读者都要觉得是不是光哥及之前的史家犯懒复制黏贴的了w(欢迎报考复印大学!)不过后者这嘴皮子实在是更胜一筹 两方面都考虑到了 且已经上升到“不是你怎样才能拿下这局 而是我给你一个favor 让你拿下这局”了 实在是高 除了楚怀王齐王建这种没大脑的不管谁听了都会跟着做ฅ՞•ﻌ•՞ฅ

(写好长 纯手打 累死了…而且前一个故事我忘了是哪一卷里的一顿好找…

----2015/05/30----

通鉴小故事彩蛋之周纪已搞定秦纪已过半的挖秦始皇家族秘辛(咦

主人公是秦武王 也就是秦始皇的大爷/伯公(爷爷的哥哥)(如果秦始皇他爸不是吕不韦的话) 大名赢荡(真不是我瞎编 人家真名就叫这个 我也挺无奈的…)。这位爷身强体壮力大无穷 喜欢跟人玩儿摔跤。有天跟一个大力士闲得慌于是比赛举鼎 结果膝盖碎了(也不是我瞎编 人家真的膝盖碎了…) 断气而死…于是有了一个成语叫 举鼎绝膑。顺便那位参赛的大力士被诛族 “让你闲得慌不干点正经事”ヽ( ̄д ̄;)ノ

----2015/05/30----

通鉴小故事5-6/294

没单独写段子 因为是秦始皇统一中国前后 大家应该对这段历史还蛮熟悉的。想讲两个人的死法。信陵君魏无忌(感觉这个人我到目前为止最喜欢!) 窃符救赵后十年不敢归魏 终归 被哥哥魏安僖王执手相看泪眼 然任上将军后还是被怀疑 最后当甩手掌柜在家大喝三四年豪饮而死。春申君黄歇 一手成就楚考烈王 最后还是给情同兄弟的考烈王戴了绿帽子 谁知道低估了实际上的大舅子李园 跑去看刚死的考烈王时被伏击 砍头并扔…不过下一代楚王实际上就是这位阴沟里翻船的战国f4的亲儿子ヽ( ̄д ̄;)ノ

周喵曰:我有个问题就是历史上很多其实是老妈跟别的男的生的君主 比如上面这个楚王比如秦始皇 为撒会被爆出来?如果都被史家知道了那该君主本人怎么不知道?或者如果他知道了他怎么没反应?其他利益相关方怎么没反应?这些年始终想不通…还有一个(跟上面无关的)点就是为什么好多人都跟太子关系不好…新王一登基 老臣就傻逼 的故事比比皆是 这帮人按说都挺聪明的怎么这个关键问题拎不清…

----2015/05/29----

----2015/05/29----

通鉴小故事3/294

第三卷没有什么特别的槽点 除了张仪口才是好 苏秦当年觉得张比自己还牛还是相当有自知之明。其实张只比苏多活7年 但风光年代晚了二十年 乍一看好像苏秦一死时无英雄使竖子成名 但其实当年苏刚得志张无所遇时 是苏将张安插于秦 后面才跟张挑明。于是张说:“我身在局中而不知 显然是我不如苏君了。为了感谢苏君 只要他在世一日 我是不敢跟秦王废话一句的。”由此苏秦才得以合纵十余年 可见反而是张的沉默成就了苏。待到苏死(一代吹牛逼大王竟然是跟人争宠被暗杀死的 真是呜呼哀哉) 张才出山玩连横 短短几年竟已助秦换了一个天地。好多事连起来想真是胆寒 比如如果我是个腐女子应已沉醉于张对苏的深情(咦

其实通鉴简直比冰与火之歌好看一百万倍啊 都是一大堆人 然后看着是个主角的指不定就怎么莫名其妙突然死了 |( ̄3 ̄)| 我的关注点还是各种无节操、和小人物成长史。

----2015/05/29----

通鉴小故事2/294

韩昭侯有条破裤衩 让人给收起来。侍者说:“大王您可太坏啦 不赐给我们这些臣下竟然要收起来!”昭侯说:“我听说明君珍惜自己给人家的一颦一笑 皱眉就是皱眉 笑就是笑。现在这裤衩难道比不过颦笑的表情吗?!我要收起来等有人立功了再把这裤衩赏给他。”

周喵曰:物质匮乏的年代真是伤不起啊 当年谁发展市场经济谁就赢了ヽ( ̄д ̄;)ノ顺便就是这位出场被塑造成明君的韩昭侯 后面被秦打得割地又遇上旱灾 却还要造高门搞形象工程 结果第二年门刚造好人就薨了ฅ՞•ﻌ•՞ฅ 另 通鉴周纪二主要看点:商鞅变法五马分尸 苏秦合纵六国宫心(啊怎么办正史都能被我掰成章回体啊真是不会再好了 但是苏秦的嘴皮子感觉比朱镕基还厉害(咦

----2015/05/28----

我想干一件事儿激励自己刷通鉴就是 看到好玩的段子我就给翻成白话文放朋友圈里头大家同乐。我觉得以我的审美趣味应该是血腥小故事比较多 欢迎大家每天催更不然我三分钟热度就停了。然后我想把人物名字都换成身边的人 想出镜的可以联系我谈一下广告费。

今天是第一弹。

梁老师和岑仔有仇。岑仔听说安徽人周喵很猛 拿了一百溢黄金给喵妈祝寿 想让周喵给她报仇。周喵不接受 说“我老妈还在呢 我的身体可不敢给别人!”等到喵妈去见马克思 岑仔便让周喵去刺杀梁老师。梁老师坐在府中 一大堆卫士 周喵长驱直入窜上台阶 刺杀了梁老师。完了把自己的脸划破 挖出眼球 剖出肚肠。梁国人把周喵的尸体在菜市场暴尸悬赏 却没人能认出来究竟是谁。周喵的姐姐周汤圆听说了就前去 哭着说“这是安徽人周喵!因为我还在 就自毁面容以不连累我。我怎么能怕杀身之祸 就埋没我贤弟的英名!”于是死在周喵的尸体旁…

《文白对照全译《资治通鉴》》读后感(四):沈志华谈出版这书的经历(当然还有其他)

学者沈志华:"我是‘严打’以后全国第一个释放的人"

本刊记者 吴虹飞 发自北京

“我不想再招惹谁了……也不是怕,我现在事太多了。” 历史学家沈志华说,“我不大想谈一些特别现实的问题。”

说归说,实际上做的,却还是他自己的一套。

“这些人根本没有看过我的书。不可理喻,我也不理他们。”对在对立阵线的那些同行们,他则有特殊的心情。“其实我知道很多人特别恨我,但是他一点办法都没有。有一批人,他们老想批判你,但是时代不同了。”

他其实喜欢争论。“但是他们不会。我倒真的希望他来批判我,那样子他就真的是去做学问了,不是去喊口号了。喊口号批我是没有用的,我说的就是事实,你不能说没有这件事,你要说没有这件事,那你拿材料来跟我说。我只做事实的描述。”

“这个社会肯定出了问题”

沈志华学上历史,完全是基于年轻时代的屡屡受挫。“40岁前我就没有顺过。”前途一片看好,却莫名其妙从部队复员;明明是最高分,却上不了清华……他不甘心,肯定哪里出了问题,他想搞明白究竟是怎么回事。

“我们家6个孩子,都是大学生,就我不是。小时候我们都想当科学家,那会儿有一本书,《科学家谈21世纪》,就是谈现在,对我影响特别大。后来我上了男四中,也是奔着清华去的。”

“文革”爆发了。“我比较幸运,68年2月就当兵了,航一师的,修飞机。”他在部队干得很好。在别人忙着背《毛选》、热衷政治运动的时候,他去钻研业务。19岁就成了机械师,有资格和专家一起参加发动机会诊。“我们师长对我太器重了,拍着我肩膀,‘小伙子,你就是中国航空兵的未来啊。’”

“一直干下去,现在少说也是个少将、中将什么的。”他的将军梦很快破灭了,因为被人诬告,他卷进一个子虚乌有的反革命集团。复员,回北京当了工人。他很快就重新振奋起来,继续学。

“1975年的时候,出版了一大批西方的军事著作,像24卷本的《丘吉尔第二次世界大战回忆录》、《戴高乐回忆录》等等。我都看了。”

好像开了一扇天窗。“这历史怎么跟我原来学的都不一样啊。”疑问越来越大。他又看了很多所谓的“灰皮书”。“当时能看的就是‘灰皮书’,内部发行的,因为我父亲的级别够买很多这方面的书。”和上海学者朱学勤在《“娘希匹”和“省军级”》那篇著名回忆文章中讲的一样,“文革”晚期这批原本作批判用、内部发行的西方社科著作,成了很多人思想启蒙的火种。

“邓力群觉得我是不错的小伙子”

1978年,招工考进社科院时,他的思考已经有点头绪了。他写了一篇文章,“想解释一个问题,就是从建国以来到‘文革’,为什么我们的政策总是要‘左倾’,总是要超越现实。”

这篇文章直接影响到他当年考研,他的通知书生生就给领导扣下了。

文章也被当时实际主持社科院工作的副院长邓力群看到了。邓在一次大会上讲,沈志华的看法是“典型的持不同政见者的观点”。

沈志华直接找到邓力群, “我去了他家。我们聊得挺投机的。我讲了我的经历,我为什么思考这个问题。后来他觉得挺不错的这小伙子。”结果第二天,通知书就到了。

很多年后,邓力群还在一次接见年轻学者的会上说,“现在社会上都说我是‘左王’。其实我是很爱才的,当年沈志华,他的观点我很不同意,但是我还让他读了研究生。只要你真有才能,你好好学习,就能为国家做贡献。”

在监狱里做学问

社科院的3年,沈志华学得很刻苦。发表了8篇论文,俨然一个青年明星学者了。但是,临答辩还有十几天的时候,一场劫难降临了。“夜里十点多,家里来了大批警察,直接就给铐走了。我正在床上和孩子玩呢!”

最后判刑,泄漏国家重大机密罪,两年徒刑。

原本,公安系统的家里人打算凭借关系,办个保外就医什么的,能少受点罪。谁知撞上1983年的“严打”。“监狱只进不出。我1984年5月22号从监狱放出来,是‘严打’以后全国第一个释放的人。”

“‘严打’那会儿,一个小房子要挤几十个人。我们一个挨一个,排着队睡觉。翻身也要一起,往一个方面翻,总不能脸朝脸吧。”

后来他转到劳改农场正式服刑。“然后就开始想写书了。我做那个硕士论文虽然写了3万多字,实际上材料非常丰富。一开始没有纸笔,我就用牙膏皮,写在《列宁选集》的边上。那会儿的牙膏跟现在不一样,都是铅皮的,能在纸上留下黑色的痕迹。列宁被关的时候,就是拿牙膏皮写字。我要用的书,都是家里给我送进来的。那会儿人家盛传,说北京第二监狱的图书馆就在沈志华床铺底下,我铺底下全是书。”

他在监狱里面还开了一个世界史的课堂。“那帮人听得津津有味。不能白听,你得给我做卡片。结果我们那个牢房所有的人都给我抄卡片。我在书上做好标记,他们就摘抄。”

“监狱生活他们都说度日如年,我倒是觉得过得蛮快的。因为在监狱里头信息非常闭塞,没有任何事情干扰你,一天到晚你脑子想的就是你眼前的这个事。我想的就是我这本书。所以你看,我不到一年就写了一本书。”

这本书后来出版了,叫《历史的启示》,讲的是20年代苏联的社会主义建设和探索。-

熬过了两年的监狱生活,1984年5月,沈志华出狱。“最痛苦的就是刚从监狱里出来的时候。在监狱里头,虽然不把你当人看,但是大家都是同等的。出来就不一样了,人家都是正常人,你找工作没人要你,楼道里的人见了你都斜眼看你。我明白了,为什么很多人一旦进了监狱,这一辈子就沦落了。因为你出来以后,完全是一个社会最下层的人。没人关注你,没人信任你,也不给你工作。”

他感慨,如果没有后来的改革开放,那就简直无法生活了。“那会儿改革开放,气氛已经有了,所以也还是有一定的机会的,比如说自己做点小买卖。我弟弟让我卖水果,弄了一车梨,我推到大栅栏去,半天我就回家了,实在是不好意思开口吆喝啊。”

北京呆不下去,就想到了南下。“85年春节的时候,他们让我去深圳看看,深圳那会儿英雄不问出路啊。我就去了深圳。跟着几个朋友一起做进出口贸易。”

后来,研究生时的同学做了华夏出版社的总编,要出一套外国学术丛书“20世纪文库”,缺人审稿。于是找到了沈志华。他放弃了南方已经稳定的工作,每月700元的工资,回到北京,看稿子,每个月130元。

这一年连轴下来,审完了60多本书,近2000万字。“到88年底,眼睛坏了,医生说再继续下去,就有瞎的危险。我发现,不依靠体制,我自己也可以搞学问。”

“我想不行我还是回去又挣钱去吧,我就回广州了。”

这就开始了他的黄金生意。

黄金买卖是有严格管制的,很多人靠的是走私。但他凭借自己的学识和诚恳,很快就在北京打开了渠道,拿到了合法批文。“我没走什么歪道,我也干不来这个。就是人家负责管事的人认可我。我每月几次飞北京进货,每次背个三几块,一块25公斤,那一年我一人做了半吨黄金。那个时候黄金界都知道我,沈志华,中国头一号黄金贩子,每天在飞机上来回背黄金。”

“后来,海南省的银行的人,黄金处的人都来找我,说你在北京有什么关系?给你们一个公司的黄金比我们银行的还多,下次到北京带我们一起去吧。”

40岁开始的好运气

他赚了不少钱。“反正有几十万,我就觉得足够了,自己搞个研究所,能花多少钱,而且正好1990年那年我40岁了,我想不能再干了,再干就掉钱眼里出不来了。”

也真如他所说,他的好运气从40岁开始。“回到北京,我又赚了一把,这次更多。我做了一套文白对照的《资治通鉴》,很成功。”

开始是跟人合作,他只管内容编辑,组织学者翻译。后来对方不看好,撤伙了。他被逼上梁山,只好接过来自己干。“发行的时候,我也想了几招。我把新书发布会开到人民大会堂,花了钱,上了新闻联播。”

在北京丰台新丰宾馆的书会上,他争取到一个小时,给几百家新华书店的经理讲《资治通鉴》。“效果很好,当场就订出4万套。”

这一把奠定了他的底气。他彻底退出了生意圈。“开始写论文,搞研究了,组研究所,建立史学基金,都是自己出钱垫。这是1993年开始的。”

从回归学术圈,到正式为同行所承认,进入“体制”,当大学教授,沈志华用了10年。这应了他社科院导师的一句话,“以你的天分,加上现在的用功,10年内肯定成为有名的学者。”

30美金雇用俄国学者

淘苏联档案的事,是他尤为得意的一笔。

苏联解体,一大批档案得以公开。对历史学者来说,这是千载难逢的好机会。“大概94年,在一个会上,我提出要去搞档案。我说现在我们是跟国外学者同一个起跑线上,他们也是刚看了这些东西的,我们搞苏联史的真是得天独厚。”

他需要一个官方身份。“没正式单位,也没有档案,谁给你证实,你怎么出国?”他去找了当时的社科院副院长王忍之。很快就谈好了,社科院出名义,沈志华出钱。发文,搞一个俄国档案收集整理课题。然后他挑了几个俄文好的就去了。

去了俄罗斯,才发现那里的效率之低下,令人难以忍受。“一天也就是两三个小时上班,9点上班,11点才开门。而且特别贵,一页一个美金,这是国家档案馆,你要是去苏共中央档案馆,一页2.8美金。”

“我灵机一动想个招,咱们雇俄国学者干。他们国内学者收费便宜。我们买了几本指南,复印了大量的目录,挑出我们需要的。然后走访各研究所,找人,找愿意干的。那时候带了好多二锅头和茅台。酒过三巡,‘哥几个,有事儿求大家,我们就是想弄点儿档案回去,主要是研究你们苏联的历史。’俄国人喝完酒,非常活跃,大家谈得非常诚心。每人我先发300美金,大家很高兴。”

再就是去美国复印档案。“苏联刚解体的时候,他们就花了重金把大量的档案买走了。一个胡佛研究所,光目录就上百卷。”

现在,这批花费上百万巨款的苏联档案差不多已经整理出来了,还在陆续翻译中。到他家查资料复印档案的人太多,他索性完整地复印了两套,一套放在北大,另一套放在华东师大。“我敢说,我北京大兴的家里藏的苏联档案比图书馆都多。”

“最开始搞,都是我自己花钱。我每年召开一次会,我就看国内谁研究这个,比较不错的,我来挑人,然后我出钱。”

“我们搞的都是神仙会,规模不大,每次开会二三十人。但是我要求论文要好,而且我们这个会开的那都是针尖对麦芒,你用的什么材料,我用的什么材料,你什么观点,我什么观点,讨论得非常热烈。每次开完会我们都出本论文集,到现在这些论文集都算是很上乘的。”

这样一下就把冷战史的根基打好了。“后来,是和北大合作,北大有意让我过去,我自己也发现完全靠个人去号召还是有一定问题。当时在北京还不允许用冷战史这个名目,那会儿还是比较敏感的,观念没转过来。后来就叫了现代史料研究中心。”

把历史的真相写出来

人物周刊:很多人都在忧虑传统的断裂,历史学家对此可以做些什么?

沈志华:我觉得我们搞历史研究,非常伟大,就是去追踪历史的真相,因为人们了解的过去,很多都是失实的。你说这一代一代的人,上中学,上大学的课本就那么弄下来,这将来怎么得了,中国的文化怎么得了?谁来传承啊?不是老说传统断裂了嘛。你真正要想影响这个社会,就得把历史的真相写出来。从长远的观点看,这个是最本质的东西。人们知道过去到底发生了什么,他自己就会去思考。

人物周刊:你理解的历史是什么?

沈志华:历史过程是一个一个链条连接起来的。但是历史学家讲的故事从来是不完整的,为什么?没有新的文献,就说不清这回事。有人说沈老师你讲课像说评书一样,其实有很大的区别。你仔细听,就知道了。说评书那故事肯定是圆满的,一环扣一环,一节扣一节,我讲历史,这个现在只能存疑,为什么?因为没有进一步能够证明这个的材料。

人物周刊:学术上您一直都是单干,很晚才进入大学体制,您对这个环境感受如何?

沈志华:现在的教育体制就是一架行政机器。意志不坚定,或者说内心追求不是很强烈的人,都会被卷入这个机器当中,然后跟着运转,把你的精力、时间完全耗费在一些表面的事情——名和利上。

搞历史的人谁不知道得看材料,谁不知道写东西得有真凭实据。你不能拍拍脑袋想想就说。但是你没那个时间,上面要求你一年要发几篇文章,工资又低,你只好去创收,搞一些跟学术没有太大关系的事。现在大家都在争项目,为了申请这个,一天到晚就是填表啊,统计啊,一天到晚评比啊,评估啊。久而久之,真的也没有人做学问,把学生也都带坏了。这种状态快10年了。

人物周刊:接下来有什么学术上的打算?

沈志华:我在的华东师大有了一个专门的“冷战史研究中心”,学校也很重视。学科建立,人才培养,都有了很好的环境。

我自己这方面,最近资金托管上遇到一点小麻烦,没法再投入很多了,好在也不用自己贴了。另外,我在上海有一批企业家朋友,素质很高,也愿意为文化做点事,也信任我。所以我想将来还是会做一些支持学术的事情,把好的资源整合起来做基金,资助档案收集整理。博士生有好的课题,也可以来申请。比如很多至今研究很薄弱的领域,比如建国之初大城市的接管工作、秩序的恢复等等,我们可以给你条件,让你跑档案,查资料。

人物周刊:到现在为止,有什么特别遗憾的事情吗?

沈志华:当初没有学好英文,和国外同行的交流受限制。当初我跟李丹慧(沈志华夫人)商量,女同志学语言快,想让她学,哪怕是专门到国外呆两年都成。但人家自尊心强,不干。(大笑)说凭什么你搞专业,我就要学英文。现在老了,很难学了。 (本文来源:南方人物周刊 作者:吴虹飞)