《张爱玲往来书信集:(I)紙短情長+(II)書不盡言》是一本由张爱玲 / 宋淇 / 宋邝文美著作,皇冠文化出版有限公司出版的平装图书,本书定价:新台币900元,页数:992,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《张爱玲往来书信集:(I)紙短情長+(II)書不盡言》读后感(一):匆匆看完第一遍,

邝文美是仙女吧!能被一向对人情冷漠对女人有偏见的张爱玲这样夸,在我心里她就是仙女本仙了!

有朋友嫌书信集又臭又长,可是我好替小玲子开心,能够有个说废话的朋友。据说有心理研究表明废话越多幸福感越高。

宋淇,没看出来他还有相当毒舌的一面,他diss张子静“到了这个年龄,还有这种想法,真有点荒唐,像他这种料,这种条件,怎么有人肯嫁给他,还不是看中他的海外关系和他有位名作家的姐姐”

《张爱玲往来书信集:(I)紙短情長+(II)書不盡言》读后感(二):读《张爱玲往来书信集》一

一

《张爱玲往来书信集》出版,应该是广大张迷最后也是最大的福音。

按照宋以朗的说法,他手里没有存货了,“然后我这个张爱玲遗产执行者也终于可以隐退。”似乎从《同学少年都不贱》开始,张爱玲的遗稿、通信一点一点被放出来,间或掀起一阵议论或者一场风波。宋以朗的做法很容易引人误会,事实是诸多文稿整理起来费时费力,也因此,张爱玲迄今依然保持着不错的热度——从《小团圆》出版前就开始。

《书信集》有《小团圆》同等分量,在我看来。前者虚实相间,后者则全部写实,甚至很多内容可以相互映照。这无疑给现在到未来的“张学”考据派以绝对重要的实锤凭证,顺带也锤击了此前几乎所有的张爱玲传记——十有其九的张爱玲传都带有或多或少的想象,有的则是直接意淫。大约,南大余斌教授那一本更可靠一点,只是现在看来远不够全面。1995年秋,张爱玲离世时,世人确实不清楚她还有那么多的文稿待见天日。

张爱玲与宋淇家往来通信,时间跨度四十年,多达七百封,六十万字。

它简直像一场盛宴,各大菜系流水而上。丰富到几乎涵盖1955年后关于张爱玲的一切。所谓一切,包括但不限于她的生活、创作、收入、用度、喜好、文艺作品鉴赏、阅读、健康状况、婚姻,以及对人情世故的态度与处理方式。

她如果是一个谜,这里差不多就是谜底了。

1955年之后的张爱玲曾与很多人通信,除了宋淇夫妇,重要的通信对象还包括夏志清、庄信正、刘绍铭、平鑫涛、台湾联合报等媒体的编辑、林式同、赖雅、胡适、胡兰成等等,偶尔鸿雁往还的就更多了,夏济安、王桢和、於梨华、赛珍珠、痖弦、苏伟贞、丘彦明、朱西宁、高信疆、桑品载、水晶等作家或媒体人,以及她的姑姑和弟弟,晚年还曾致信王家卫。

很多通信对象出乎你的意料,但总体都是围绕着创作、出版和改编等事宜。她在1959年早春某一天曾写信给赛珍珠,在信里告诉对方,其获奖作品《大地》话剧版曾在上海义演盛况空前。赛珍珠回信约她在纽约或费城见面。对于这种社交式的接触,张爱玲兴趣缺缺,因此也就没了下文。张爱玲没有细说为什么要写信给赛珍珠。1959年时候的张爱玲创作小说、写剧本,不是特别缺钱,但会为自己的小说在欧美语境中出版无门,或者不被认可而沮丧。她的健康状况已经出现隐忧,有时候三到五天无法进食,否则就会呕吐。很沮丧的时候也会这样。

三十五岁之后的张爱玲,通信对象大致分为三类。

第一类,朋友+闺蜜,也就是宋淇夫妇。这算是她的患难之交。

从1955年10月10日踏上“克利夫兰总统号”邮轮开始,张爱玲就将自己的人生付诸于笔墨,尽可能地诉说给香港的宋家知道,一直到1995年7月26日。期间,有部分时间中断了书信往来。中断的原因有二,一是人在香港,或就在宋家,不需要通信;二是发生过一次小误会。就是1962年3月到1963年1月,这是她再次离开香港之后的带着情绪的中断——她觉得在香港为电懋公司玩命写剧本期间,宋淇没有真心帮助她,甚至拿了她一把。因此她在给赖雅的信中,说了好些委屈。

这是张爱玲离开大陆后,最艰难的一段时间。为了省钱,她都舍不得去买双鞋子,困在逼仄的斗室内,就着床边写剧本,写到腿胀脚肿、眼睛出血。她甚至很有点决绝地写道:“我无法入眠,眼睛原已愈合,现在再度出血。元宵节前夕,红红满月,我走到屋顶思索。他们不再是我朋友了,但是我将在这笔坏的买卖里捞回几百元,停留两周,商议某种妥协,按原定计划于(三月)十六日离开……”

张爱玲这是误会了宋淇。后来的事实也证明了宋淇是多么难得的朋友,算得上万里挑一。更直接一点说,没有宋淇,很难成就后来的张爱玲。

次年1月末,张宋两家恢复书信往来,此后再无龃龉,直到生命尽头。

第二类,友谊+工作,通信对象为夏志清、庄信正、刘绍铭等人。

按照夏志清后来的回忆,1961年春天,当他把《中国现代小说史》寄给张爱玲后,两个人就开始通信了。后因搬家等原因,1963年之前,张爱玲写的信丢失,现存的给夏志清的信,从1963年5月开始。断断续续,一直写到1994年5月。存世的有118封。

1966年6月,应庄信正邀请,张爱玲去印第安那大学参加了“东西文学关系讨论会”,彼此就此结识。并从此时开始与庄信正通信,到1994年10月作结。28年间通信逾80封。这期间与刘绍铭、林式同等人的通信还有若干。

第三类,主要是工作。1955年之后认识的台湾、美国朋友、《皇冠》杂志、《联合报》等媒体编辑朋友,以及中途硬插一杠子主动加进来的人,朱西宁、水晶等等。

除了与平鑫涛关于出版、稿酬、文章修改等等工作信件较多,张爱玲不太主动写信给别人,和王桢和通信则是例外。

1961年,张爱玲去香港赚稿费前,顺带游了台湾,一是前雇主麦卡锡的邀请,二是想为创作《少帅》找点素材。张爱玲的台湾之行很愉快,见了一票小迷弟迷妹,还请王桢和做导游逛了一趟花莲,并与之结下了不太对等的情谊。

多年之后,张爱玲再次大红大紫,丘彦明约王桢和写一篇印象记或者回忆文章,王桢和纠结再三,非常痛苦地表示,怎么写都不合适。王桢和羞涩而内向,一个翩翩少年面对女神时的美好感觉令他难忘,且又算得上同道中人,要他像一个痴情少年那样把翻滚的内心付诸笔端,他做不来。

1963年2月,张爱玲写过明信片给王桢和,说她时常想念花莲的山水人物,很喜欢他寄来的《寂寞红》(王桢和小说),“更对背景的小城无限怀恋。”

在后来,张爱玲遁世的岁月里,能和张爱玲带着友情晤面的人寥寥,王桢和是其中之一,遗憾的是他们最终没能再见。

关于张爱玲和王桢和的交集,后来者也生出了无数的臆想,乃至编造。其实是一个内心细腻的文学青年与偶像之间的关系。其他情愫,王桢和或有一点,张爱玲则无。

更多的人来信、复信,之于张爱玲,主要是工作关系。友情含量较低。

张爱玲与夏志清、庄信正的通信,都已结集出版。与宋淇夫妇的通信,此前出过选录本,叫《张爱玲私语录》。

《私语录》选录的书信,只是突出了张爱玲与宋以朗父母的友情。就像在一桌子佳肴中,宋以朗挑了一盘自己爱吃的。而他没碰的美味,无论色香味,都要比他挑出来的丰富且精美得多。

注:这两本书信集内容实在丰富,竟然写了一万多字的读后感以及整理了若干八卦。豆瓣就不贴这么多了,有兴趣就搜搜我的公号吧:Wo-aiyuedu

或者移步这里,一起分享做张迷的快乐:

关注一下不会怀孕。《张爱玲往来书信集:(I)紙短情長+(II)書不盡言》读后感(三):张爱玲的日本一瞥

十月中某个周日,一早收到寄自博客来的宋以朗编《张爱玲往来书信集》(二卷,皇冠文化出版有限公司,2020年),忍不住抛开工作先看个痛快。第一卷《纸短情长》(1955-1979),开篇一封是1955年10月25日张爱玲致邝文美的长信,也是张离港后写给邝文美夫妇的第一封信。“在上船那天,直到最后一刹那我并没有觉得难过,只觉得忙乱和抱歉。直到你们一转背走了的时候,才突然好像轰然一声天坍了下来一样,脑子里还是很冷静& detached〔和疏离〕,但是喉咙堵住了,眼泪流个不停。”1952年至1955年间,张爱玲在香港曾受到宋淇、邝文美夫妇的诸多照顾,彼此结下深厚的友谊,这段剖白也足可说明这点。1995年,张爱玲去世后,所有遗产均交付宋淇夫妇。这两卷六十余万字的《张爱玲往来书信集》,正是她文学遗产的一部分。

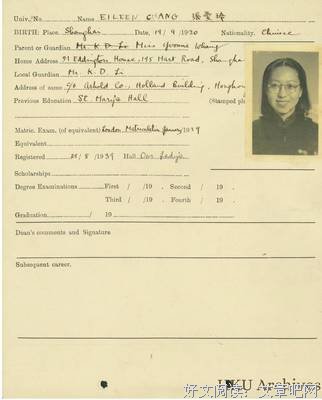

1955年10月,张爱玲搭乘“克利夫兰总统号”(S.S. President Cleveland)自香港出发,途经上海、神户、横滨,又经檀香山,最终来到纽约。这封长信里记录了她对于日本最直接的观察,事实上,她此前还去过一次日本。那是1952年11月至1953年2月间,她因奖学金补发问题与香港大学发生波折,故受炎樱之邀,暂往东京,以寻求赴美机会。无奈其事不顺,后又返回香港(冯晞乾《张爱玲的牙牌签》,《南方周末》2009年2月5日)。只是张爱玲第一次在日本的三个月,目前却等于空白,“几乎一点线索都没有”(《专访止庵:纪念张爱玲最好的方式是读原著》,“澎湃新闻”2020年9月30日)。

S.S. President Cleveland那么,不妨来看她第二次、也是最后一次看到的日本,究竟是何景象。1955年10月13日,邮轮抵达神户港:

我本来不想上岸的,后来想说不定将来又会需要写日本作背景的小说或戏,我又那样拘泥,没亲眼看见的,写到就心虚,还是去看看。以前我看过一本很好的小说《菊子夫人》,法国人写的,就是以神户为背景。“没亲眼看见的,写到就心虚”,的确是张爱玲作小说的原则。11年后,在她将完稿的《小团圆》寄给宋淇夫妇后,宋淇夫妇出于种种现实原因,力劝其暂缓出版,或对小说人物设定作一些改动,免遭读者攻击。张爱玲曾想将九莉的职业改为“一个赚钱少而有前途的行业”,“也许改京戏唱花脸”。宋淇赞美这一改动为“绝招”,非常热心地在信里提供了种种昔日大家族票京戏的细节。然而张爱玲到底没有作这样的大改,因为“对写不熟悉的东西实在有戒心”。(《张爱玲往来书信集 Ⅰ》,第327-332页)

为了日后的写作需要,张爱玲决定下船看看神户:

一个人乱闯,我想迷了路可以叫的士,但是不知道怎么忽然能干起来,竟会坐了电车满城跑,逛了一下午只花了美金几角钱,还吃咖啡等等,真便宜到极点。1955年暮秋的日本,正是战后经济高速发展时代的最初阶段,大批年轻人从农村来到都市就业,家电、汽车制造业空前发达,曼波舞(Mambo)大流行,街头年轻人都爱穿窄脚裤,年轻女子无不热爱《罗马假日》里的赫本头,街中到处是电影院、咖啡馆、面包店。张爱玲揶揄自己会坐电车逛神户,因为她一向认为“在现实的社会里,我等于一个废物”——《天才梦》里早说过,不会削苹果,好容易才学会补袜子,怕上理发店,怕见客,不会织绒线,天天乘黄包车去医院、接连三个月仍不认识路。不过《天才梦》也说过,“生活的艺术,有一部份我不是不能领略”,因而接下来信中是一大段她对神户风景的领略:

这里也和东京一样,举国若狂玩着一种吃角子老虎,下班后的office worker〔办公室职员〕把公事皮包挂在“老虎”旁边,孜孜地玩着。每人守着一架机器,三四排人,个个脸色严肃紧张,就像四排打字员,滴滴答答工作不停。这种小赌场的女职员把脸涂得像idol〔神像〕一样,嘴却一动一动嚼着口香糖。公司里最新款的标价最贵的和服衣料,都是采用现代画的作风,常常是直接画上去的,寥寥几笔。有几种cubist〔立体派〕式的弄得太生硬,没有传统的图案好,但是他们真adaptable〔与时俱进〕。看了比任何展览会都有兴趣,我一钻进去就不想出来了。陋巷里家家门口的木板垃圾箱里,都堆满了扔掉的菊花,雅得吓死人。当地居民也像我以前印象中一样,个个都像“古君子”似的,问路如果他们也不认识,骑脚踏车的会叫你等着,他自己骑着车兜个大圈子问了回来,再领着你去。明年暖和的时候如果Stephen到日本去筹拍五彩片,我真希望你也去看看。我想,要是能在日本乡下偏僻的地方兜一圈,简直和古代中国没有分别。苦当然是苦的——我想起严俊林黛下乡拍戏的情形。“吃角子老虎”即战后风靡日本的柏青哥游戏厅,美国韩裔作家李敏金的小说《柏青哥》中,出生在日本的二代韩国人就从事柏青哥游戏厅的工作。作为从业人员,在当时的日本很受歧视,通常被视为不正经的社会人士。不过游戏机厅生意极好,小说里的年轻人因此赚了很多钱。

银座柏青哥游戏厅小景,图片右侧的女性,应该就是张爱玲所写的,打扮得像idol一样的女职员了方括号里是编者增添的中译,不过有几处不甚贴合。如“idol”一词,固然有“神像”的意思,但此处或指“偶像”——柏青哥游戏厅的小姑娘脸涂得像明星,嘴里却在嚼口香糖。又或者说的是像白脸的小人偶?恐怕需要寻找她的更多用例才能有断论。不过张爱玲书信中的英文词基本都是英文语境下的词汇,若指称白脸人偶,或许直接用汉字词即可,不必用“idol”。日文“アイドル”(idol)一词的广泛流行是1960年代之后的事,不过在1930年代,报刊上在指称外国明星时已能见到这一词汇的用例。当然,张爱玲未必知道日文“アイドル”,她所熟知的应该就是西方电影明星那样的“idol”。她是影迷,也是编剧,《小团圆》里最后一幕就是《寂寞的松林径》(The Trail of the Lonesome Pine,又译作孤松林径)那样的调子与颜色。

去店里看和服料子,果然最是她的趣味所在,怎能不想到《童言无忌》的名句,“过去的那种婉妙复杂的调和,惟有在日本衣料里可以找到。所以我喜欢到虹口去买东西,就可惜他们的衣料都像古画似的卷成圆柱形,不能随便参观”,“和服的裁剪极其繁复,衣料上宽绰些的图案往往被埋没了,倒是做了线条简单的中国旗袍,予人的印象较为明晰”,“日本花布,一件就是一幅图画。买回家来,没交给裁缝之前我常常几次三番拿出来赏鉴;棕榈树的叶子半掩着缅甸的小庙,雨纷纷的,在红棕色的热带”,等等。《小团圆》里说,“她新发现了广东土布,最刺目的玫瑰红地子上,绿叶粉红花朵,用密点渲染阴影,这种图案除了日本衣料有时候有三分像,中国别处似乎没有。她疑心是从前原有的,湮灭了”。《对照记》里也提到过广东土布,“最刺目的玫瑰红上印着粉红花朵,嫩黄绿的叶子。同色花样印在深紫或碧绿地上”。这封信的后面,十月廿二日,船行至檀香山,张爱玲上岸看风景,仍爱看服饰:

很多外国女人穿着改良旗袍,胸前开slit〔狭长口〕领,用两颗中国钮子钮上。毕直的没有腰身,长拖及地,下面只有开叉处滚着半寸阔的短滚条。不知道你姊姊从前住在那里的时候是否就流行?日本女人也穿着改良和服,像nightgown〔睡袍〕,袖子是极短的倒大袖。也同样难看。当然天气热,服装改良是必须的,但是我相信应当可以弄得好一点。前文Stephen即宋淇,当时他正为电懋公司工作。1957年至1964年间,张爱玲就是在他推荐下,为电懋公司写过剧本,其中有八部被搬上荧幕。日本乡间类似“古代中国”的风貌——在1945年发表的《双声》里,张爱玲已说过,自己曾迷恋日本文化,“因为我是中国人,喜欢那种古中国的厚道含蓄。他们〔日本的风景〕有一种含蓄的空气”。所谓“温柔敦厚的古中国情调”(《沉香屑:第一炉香》),是张爱玲年轻时就喜爱的修辞,一点揶揄和戏谑。不过这种迷恋在年轻时早已过去了,不妨大胆些推测,就算胡兰成为人没有那么坏,她后面也难接受胡庸俗且坏的品位,不论到哪里都是一惊一乍的口吻,夸赞日本文化也是像夸美人一样,极尽谀词。乍看或许觉得新鲜,看多了不免失笑。“日本真是神之国,日本的肴馔就像是供神的”,逛个小菜场则能想到“万民的生活情义的可珍重”(《今生今世》),总是没有逻辑的大惊小怪,毕竟是没怎么见过世面的乡下人,倒难得朱家姊妹一以贯之的诚恳忠心。

“克利夫兰总统号”于1947年投入航运,被宣传作“您在海外的美国酒店”,广告上会贴心地提醒无论在哪里上岸,都会是浪漫与激情之旅。路过横滨,则会告诉乘客这里距首都东京非常近,也可去参观镰仓、日光,或者去更远一点的京都和大阪。张爱玲搭乘的这趟船在横滨停留一天半,她上岸后搭电车到东京市区:

买东西带吃饭,〔饭馆子里有电视,很模糊,是足球赛〕忙忙碌碌,不到两个钟头就赶回来了,因为要在三点前上船。银座和冬天的时候很两样,满街杨柳,还是绿的。房子大都是低矮的新型的,常是全部玻璃,看上去非常轻快。许许多多打扮得很漂亮的洋装女人,都像是self-consciously promenading〔很刻意地溜达着〕。回横滨的时候乘错了火车——以前来回都是乘汽车,所以完全不认识。半路上我因为不看见卖票的,只好叫两个女学生到了站叫我一声。她们告诉我乘错了,中途陪着我下来找taxi,你想这些人是不是好得奇怪?不过日本人也和英国人一样,大都一出国就变了质。我还买了一瓶墨水,怕笔里的墨水会用完。1955年,青柳拂动的银座街头,引自“東京web写真館”“银座和冬天的时候很两样”——说的是1952年冬天在东京的事,那时的柳树都枯着,她与炎樱去银座逛街了么?真遗憾没有那时的资料,或许也静静躺在某处,在未来的某个日子突然出现。

张爱玲与日本的缘分很浅,她的作品在日本也没有什么认知度,尽管池上贞子、藤井省三等学者还是翻译了一些她的作品(譬如近年藤井先生出了《倾城之恋 封锁》〔光文社古典新译文库,2018年〕的译本,附有深情的解说)。况晚年张爱玲在华语世界终于再次大红后,宋淇更支持她出版英、法译本,认为没有必要太重视日译本和日本市场,因为诺奖诸公只看英、法文云云,对池上贞子的翻译水平亦不甚信任(《张爱玲往来书信集》第二卷《书不尽言》,第482页)。说来日本人最喜欢也最熟悉的近代中国作家只有鲁迅,尽管近年刘慈欣也有些人气,但与日本各个时期的文学作品在我国的流行程度相比,自不可同日而语。我给此地本科生上课时也讲过张爱玲,选了比较容易被理解的《倾城之恋》。上来就要讲太平洋战争爆发,日本占领香港——学生竟大多数茫然。至于当中幽微的情绪,则也要费些心思吸引他们的理解。战后日本对中国最强烈、深刻的印象是“革命”、“新中国”。中日两国的文化交流尽管非常密切,但不论是上层还是民间的友好往来,都不太有需要推举张爱玲的必要。近来因为某些时事,我校一位研究基督教的学者被推上风口浪尖,网上有他去年的一个讲座视频,从近代日本基督教思想史的角度讨论“何为民族繁荣”、“近代日本基督教反战思想”等问题,说的都是平和正当的道理。孰料网友评论是,“请对日本历史怀着爱意再来研究”,“人文科学对科学技术发展有什么意义,哪能给人民带来幸福”。这样的环境里,讨论张爱玲当然也是没有意义了。

仍是“话锋一转”式的余谈,关于张爱玲,我当然极为喜欢,而因为自己生得晚,她的书读得不彻底,更没有什么资格说喜欢她,因此不大好意思说出来。昔日《小团圆》刚出简体版时,我已在海东,没有及时买到纸本书,因而在网上下了txt格式的电子书,时常打开,随便翻到某处看。那个文档大约是从繁体字转换而来,有一些砂砾般的错字,不过看久了,也生了许多感情。后来买了书,仍将这txt文档留在电脑里。像宫崎市定说的,年轻时虽买过一些内藤湖南很看不上的普通本,但这些书他翻了太久,史料烂熟于心,就算后面得了新的本子,也不忍弃了先前用过的旧本。是后来才知道,《小团圆》在当初算是得了许多差评,竟还有人发起拒买拒看活动,什么时候都不缺感情如此充沛的读者。不过,当人离开得越久,后面的人反而会更心平气和地给出评价,因为知道了难得。而人们对老人或另一个时代的人,总是更宽容些——当然另一方面,不免彻底的误解和遗忘。我似乎是无条件地喜爱《小团圆》,也庆幸自己一开始就这样喜欢。那些印象深刻的段落嵌在脑海里,在无数个独处异乡的日子里偶尔回想起,觉得她的一切文字,一切碎片,都宝贵极了。

2020年10月18日

(本文写作过程中受到止庵先生诸多指点,谨此致谢。

首发于专栏“一览扶桑”:https://mp.weixin.qq.com/s/nSwVWwdan3cIqeXhaWJMXw)

《张爱玲往来书信集:(I)紙短情長+(II)書不盡言》读后感(四):新书预售丨《张爱玲往来书信集》整理8年终于出版,700余封书信揭开她与密友的私密一隅

在张爱玲百年诞辰之际,耗时8年整理,跨越近半世纪,累计700余封,共达70万字的张爱玲与挚友宋淇邝文美夫妇书信集《纸短情长·书不尽言:张爱玲往来书信集》终于出版。在无数长信与短笺中,她仍旧散发后场观察的触角,在更私密的一隅,笔耕不辍。

人间食粮书店采购了4套皇冠台版《纸短情长·书不尽言:张爱玲往来书信集》,11月中旬到货,数量有限,需要订购的请文末加店长微信。

来源 |新京报书评周刊 撰文丨一把青

耗时8年整理,跨越近半世纪,累计700余封,共达70万字的张爱玲与挚友宋淇、邝文美夫妇书信集,终于在这个“爱玲爱玲年”的九月揭开神秘面纱,这枚震撼学界与张迷的重量级炸弹,衬得两岸三地数不胜数的纪念活动与文章都成了自顾自的热闹,熙熙攘攘,失了颜色。

张爱玲的挚友宋淇、邝文美夫妇。在梳理家族旧事的《对照记》和回忆良师益友的《忆胡适之》二文中,张爱玲都使用了“偶像有粘土脚”的比喻——发现偶像其实是土偶,否则就站不住,不可信,《纸短情长·书不尽言:张爱玲往来书信集》,倒给了神坛之上祖师奶奶自揭粘土脚的契机。不同于作品中苦心经营的张腔,书信特有的即时性,让情绪更为松弛,双方几十年情谊,亦使表达无所顾忌。后现代主义哲学家德勒兹(GillesDeleuze)认为,书信除了本身的价值,往来运动形成的“流量”,使流量路径具有穿透力,换言之,世人皆知她一双冷眼,移居美国后大隐隐于世,殊不知,在无数长信与短笺中,她仍旧散发后场观察的触角,在更私密的一隅,长袖善舞,笔耕不辍。

《纸短情长·书不尽言:张爱玲往来书信集》皇冠文化,2020年9月版。1 人情篇

单论与张爱玲的书信,虽有夏志清、苏伟贞、庄信正等人先后公开发表,但论及亲疏,始终是业务往来居多,难免应酬话语,止于客气,与对宋氏夫妇“每次想起在茫茫人海之中我们很可能错过认识的机会,太危险了,命运的安排多好”的相知相惜不可同日而语。 例如上文对胡适,在《忆胡适之》(收入《张看》,1976),她写与炎樱去拜访他,攀谈如对神明,最后一次见面,“仿佛有一阵悲风,隔着十万八千里从时代的深处吹出来”,在1956年的信中,她却回忆“《传奇》与《赤地之恋》他(胡适)看了很不满,上一代人确实不像我们一样的沉浸在西方近代文学里……我和Fatima(炎樱)到胡家去过一次后也没有再去找过他们,你知道我是too self-centered to be anyone’s fan,别人对我一冷淡,我马上漠然。” 文才如胡适者,张爱玲也把他划在因为懂得所以慈悲的范畴之外,对宋淇妻子、任职美国新闻处的邝文美,却是从旗袍料子、流行发型,到明星八卦、阳台花草无所不谈,工作经验欠奉的张,要她务必把办公室动荡局面详细讲给自己听,更陪她骂同事,“成天和那些讨厌的人周旋,实在使人觉得气闷(后来在美国伯克利做研究员当上班族,张爱玲也开始在信中抱怨起来)”,心情郁结时,她不愿给邝写信,因为“不能代表这一向的愉快心境,不免给你一个错误的印象”,与第二任丈夫赖雅结婚时,她想起邝文美爱吃汉堡,想让她尝尝赖雅的厨艺,赖雅中风后,看医生须坐轮椅,焦头烂额中,她仍不忘分享丈夫叫住一个路人“嘿,给你一块钱,把我推到那里去”,对方恕难从命,因为也是病人的笑话博卿一笑。

张爱玲。不同于20岁时赞叹好友炎樱的古灵精怪,张与邝文美,三十余岁相识,如此为对方着想,带着些女学生气,抛弃笔下世故,暴露全部天真,事无巨细,连带着她的儿女子孙,照单全收一律牵挂,下笔动辄“担心到了极点”、“高兴到了极点”的闺蜜情,让人想起胡兰成《今生今世》中著名的感慨,“世上但凡有一句话、一件事,是关于张爱玲的,皆成为好”,只是人面不知何处去,主角易帜,胡兰成亦已成信中“无赖人”。 《小团圆》初出土,读者尚感叹,就算写得种种不客气,胡兰成(邵之雍)虽未获得桑弧(燕山)般“那时幸亏有他”的盛誉,但也始终未出恶声。原来在1976年信中,作者早有自知之明地定义,“是个爱情故事,不是打笔墨官司的白皮书,里面对胡兰成的憎笑也没像后来那样”——后来是哪样呢?是读到旧作中收录炎樱致胡兰成的信,“光是她替他起的名字已经译得肉麻得毛发皆竖(炎樱称胡为兰你(Lanny))”;收到《山河岁月》,她说“实在是写得太蹩脚”,书中引用自己的话满目错漏,但“他所说的话我全忘记了”,反驳又须参考书,不由失笑;《今生今世》虽只看了女学生代写的跋,也痛批“学的一口怪腔,末句‘先生的事,是大人的事’,看得哈哈大笑”,再版时翻了翻想看有没有添写关于自己的,“添了一些,我也没看,不然《小团圆》更写不出了”;文坛后辈朱天文赠书亦不领情,悻悻然写“朱西宁的大女儿寄她的小说集来,自序通篇是悼胡兰成”。 张胡的恩怨,固然不似盛九莉与邵之雍那样一别两欢,在《小团圆》一书的宣传上,宋淇却构想,可向皇冠出版负责人平鑫涛透露一二,新作写及与胡兰成情事,以平鑫涛的商业考量和江湖气,消息自会不胫而走,引发坊间好奇,有助销路,不同于平时背对读者、隐世独立的印象,张爱玲竟同意此提议,由是观之,如果说邝文美贤妻良母式的斯文,是张氏脑中长篇大论静默的聆听者,宋淇的形象,则如军师与顾问,为她经营文字、版权与财产,敢言又有谋划,数十年如一日,深藏功与名。

2 写作篇

其中最瞩目的,当属小说《色戒》的从无到有。 宋淇不仅是故事题材的提供者,更反复与张爱玲商讨情节,例如易先生为王佳芝买钻戒的场所,他指汪伪时代百货公司没有首饰部,不妨改作钟表店,整点钟声大作,添紧张气氛,店内装修、店员、布置逐一告知,附上亲绘地图,设计逃跑路线,那边厢,张爱玲亦问他意见,“她带着戒指走,心理暧昧,仿佛不过是得钱买放,主题模糊了,不带走,就不用预付金条,比较即兴”,宋淇认可,“这戒指是拿不得,一拿女主角的人品、故事的力量完全削弱了”,如此细节,鱼雁往返钻研近两年,可见布局之缜密,创作之纯粹,“不吃辣怎么胡得出辣子”,神来一笔的结局,也是由宋提出,被张采纳。

电影《色·戒》。就连《谈吃与画饼充饥》此类看似轻松,全篇写吃的短篇小品,二人都要就措辞和典故,探索将近半个80年代,历经无数誊抄改写、页码抽换,有时工作量大,张更颇不好意思地道歉一句,“我又要来了!”,遑论译《海上花》这种学术性十足的大工程,宋淇不厌其烦为她查询中英词源、对照翻译版本、邮寄参考书籍,有趣的是,在1983年信中我们看到,《国语本<海上花>译后记》中经典的两句“张爱玲五详《红楼梦》 看官们三弃海上花”,初为“张爱玲五详《红楼梦》 中国人三弃海上花”,是宋淇指出“以张爱玲对中国人口气太大,不像你平日为人为文,而且很容易为别人捉牢‘小辫子’”,两个月几易其稿,方改为“看官们”——张氏从早期锋芒毕露,到平淡而近自然的晚期风格之蜕变,宋淇自然功不可没,但在作品背后的幽微角落,像此处的“张爱玲对中国人”,读者仍可一瞥她不期然流露的、18岁时《天才梦》中所言的“瓦格涅的疏狂”。 因是诤友,有的话也只有宋淇敢说。皆知张爱玲晚年受跳蚤和皮肤病所困,在美国各旅馆间频频搬家,信中写得触目惊心,时而是蟑螂爬过眼球,时而是小虫包围伤口,宋淇点出,“这些年来你一直在作茧自缚”,叫她要舍得钱,搬高级公寓,比张爱玲还长一岁的他,周身病痛仍兢兢业业为她的稿费买外币、办存款,隔个一年半载总要汇报一份结合世界格局与理财利率的财务分析,劝她“盗墓式”地出版《惘然记》、《余韵》等陈年作品总不是办法,“你好久没有写了”,要趁仍有笔力,借港台张爱玲热的东风再推新作,中文版《少帅》搁置多年,张学良90年代结束台湾软禁生涯,张爱玲信中以作谈资,宋淇则回复“你信中讲了不少关于他的话,我想我们应该write him off(把他一笔勾销),做正事要紧”,恳切之余不可谓不严厉,一片冰心,焦急得紧。 除了《少帅》,书中我们也得以管窥张爱玲数个提上议程而终未付梓的写作计划。像是以曹禺为原型的《谢幕》,男主角早年投身话剧大出风头,因时代封笔,“长江后浪推前浪,浪头都冻结成了冰河,保全了盛名”,最终如演员在台上突然病发,“幕急下,替他遮盖了”;还有《美男子》,讲移民美国的高学历华人夫妇,开超市为生,美男子离了婚,被许多来LA做明星梦的少女看中;以及长篇散文《最后的老电影》,分析为什么有人爱看老电影,甚至《天安门外地球村》,徒有一个天马行空的题目…… 有的是初步构思,有的是资料收集,何以未能成文,我们无从知晓,反观其22岁时的《论写作》,“写小说,是为自己制造愁烦……人生恐怕就是这样吧?生命即是麻烦,怕麻烦,不如死了好,麻烦刚刚完了,人也晚了”,年轻专属的骄纵言犹在耳,少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐,迈入最后十年,信中占大篇幅的不再是《红楼梦》考据、文章校注,而是房东纠纷、丢身份证、手稿被偷、牙病胃痛、眼底流血,“麻烦层出不穷”,一语成谶,精于自嘲如张爱玲,恐怕也要“骇笑两声”了。

3

际遇篇

而今听雨僧庐下,鬓已星星也,悲欢离合总无情。1990年信中,70岁的张爱玲提起姑父李开第来信,建议她可回上海养老,雇佣人方便,她婉拒,“喜欢这里,虽然不得志,从来没懊悔过”。 寥寥数语,思之怃然,心生几分到底是张爱玲的敬畏。由1955年赴美算起,她后半生际遇绝非顺风顺水,取舍与坚持也泾渭分明。1957年,母亲黄逸梵亡于伦敦,她只字未提,1967年,简短的一句“Fred(第二任丈夫赖雅)廿四突然去世,详情下次再讲”,便没了下文,1981年,她说“同时收到7千美元(版税)和胡兰成的死讯,难免觉得是生日礼物”,1991年姑姑张茂渊病故,也是淡淡的“我前一向一直无缘无故低气压,也是一种预感”点到即止,甚至被宋淇不客气地提醒,姑父对姑姑真心真意,“虽然可能另有other motive,即你的著作版权费”。

张爱玲的作品《传奇》。知交零落,已道是寻常,倒是信中许多陌生的熟面孔的出现,让读者大跌眼镜之余,更有恍若隔世之感。首先是琼瑶三毛,70年代在台湾大火,张爱玲自嘲,“我居然跻身于琼瑶三毛高阳之间,真‘悬’得汗毛凛凛,随时给刷下来”、“三毛写的是她自己,琼瑶总像是改编”,80年代言情风吹到大陆,她分析销量惊人在意料之中,因为欲望压抑太久,更透露桑弧曾以苏联小说为例,认为大陆会有天文数字的市场潜力,劝她留下发展,“结果实现的倒是台湾作品”;其次是几部小说的影视版权,卢燕最早有意拍《第一炉香》,自饰姑妈,李翰祥曾考虑拍《金锁记》,被邵氏否决,许鞍华导演《倾城之恋》,竟是宋淇女儿的同班同学,张艾嘉想监制《赤地之恋》电视剧自导自演,王家卫想买下《半生缘》版权,《红玫瑰与白玫瑰》有意找林青霞分饰两角,最终出演者之一陈冲,也因《末代皇帝》中的表现,获邝文美在张爱玲面前一番盛赞…… 都是现在文坛影坛中,或已登上神龛,或成中流砥柱的人名,今昔交叠,用她自己1994年信中的话形容,就是“蔡楚生(《渔光曲》导演)喜欢《太太万岁》,跟从前周作人看《十八春》连载一样,使我一阵头晕,有时空混乱感”,像光影的幻术,一连串蒙太奇,万花筒般,对准张爱玲的长镜头,愈发显得似近还远,倏然急转,1995年8月9日,邝文美最后一封信,末尾一如既往的是“赶着付邮,别的话下次再讲,匆祝安康”,就此戛然而止,同年9月初,张爱玲逝世。 书不尽言吗?更多弦外之音,似乎已更竟在不言中。于是想起,最后一本书《对照记:看老照相簿》出版时,张爱玲曾打算取名《张爱玲面面观》,本是双关,“兼指各种facets与不同的面相”,又因“太自我膨胀,使人起反感”否决,读毕上下两卷,时光倒流又回溯,从盛年到垂暮,各种现实与虚构的人物对照,隔着迢迢时空,一个喃喃自语的张爱玲前所未有地跃然纸上,倒真真印证所谓“面面观”三个字——百年之际,虽迟未晚。

作者:一把青;编辑:董牧孜;校对:李立军。

皇冠文化,2020年9月版

《張愛玲往來書信集》始於一九五五年,止於一九九五年,超過七百封書信,第一次揭開張愛玲不為人知的神秘面紗,堪稱研究張愛玲最珍貴的第一手史料,不僅可以看見她的寫作過程、和宋淇夫婦之間的真摯情誼,更從字裡行間映照出時代變遷的縮影,而這兩本書的問世,也開啟了另一扇瞭解張愛玲的窗,勢將成為所有張迷的必備珍藏。

人间食粮书店采购了4套皇冠台版《纸短情长·书不尽言:张爱玲往来书信集》,11月中旬到货,需要订购的请加文末店长微信。

线上单笔消费满百包邮储值满100送10元+五常大米试吃装 储值500送80元+五常大米一人食装+原创帆布包 储值1000送200元+五常大米情侣装+原创帆布包 从一到一微信号:gaomouren1987