《城南少年游》是一本由夏烈著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:211页,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《城南少年游》精选点评:

●觉得他写华裔在美国的那些段子还挺好的,摘抄了很多。说台湾那些事情的时候挺絮叨的,好多人不认识。不知道为什么现在好多书都把像日记一样的东西拿出来装里面,没法理解心境也搞不清人物关系,对于我来说太突兀。

●台北的城南,城南的台北

●书店买的。工科男人写起来也是一手一手的。

●不好看,一切讲自己爹妈高贵史的书都不好看。

●回不去的地方名字叫家乡。

●素有才气?但是这本未见其佳啊。唯一的亮点是他是林海音的儿子

●《卡桑 下雪了》这一章尤其感人

●因为照片里有帅哥美女就借下了。没想到五大三粗的一个男人写出来的字也蛮平实动人。

●文字极其讲究,是那种传统的文学至上的作家,可惜的是终归没有灵气,散文的内容过于单一化了。

●最末说文学艺术性至上,文学中的感情很有共鸣;文学阶级性,自诩为贵族文学…这就不是很好理解,说轻狂或者率真。建中往事,台湾两起暴力事件,以及打橄榄球,女生约会橘子雪糕。美国生活,《鹿与犬》,说子女话人生沧桑。尼采、卡桑降雪了、雪国、伊豆的舞女、宫本武藏和弗罗斯特的诗。细节意象美。

《城南少年游》读后感(一):那些逝去的故乡

今天和爸妈一起回乡下探亲,看着过去的土砖房变成了崭新气派的楼房,一边为乡下的叔叔伯伯生活变得更好觉得高兴,一边为爸爸失去了记忆中的故乡而觉得感伤。

在回程的路上,莫名地想起这一本丢在床头看了很久都还没有看完的城南少年游,文字很淡,慢慢讲来以前的故事,关于卡桑,关于战后台湾人们的尴尬,关于儿时的记忆。

只是当整个世界都变成了自己的舞台之后,那些记忆也只能无奈地逝去了。

或许是因为他坚持了他所谓的贵族式散文,所以对于我来说,他的表述不习惯,也不亲近。

《城南少年游》读后感(二):城南,你们共同的乡愁

林海音的城南,是北京的城南,是小囡囡英子的城南。夏烈的城南,是台北的城南,是亚细亚孤儿的城南,有喜有悲,文化和身份的多重困惑。

散文是最难驾驭的文体,此言不虚。散文之味在于散和淡,但是还需在这散淡中品到真味,余韵悠长,还需形散而神聚,写的好的散文,犹如一首诗,使人感同身受,久久不能忘怀。

其实读了那么多年的散文,并不喜欢董桥,因为不够世俗,失之精巧;而林清玄的东西,只能说故弄玄虚,过于无欲无求只能让人觉得文字变成了一种游戏。

言归正传说说夏烈的城南,其实集子里主要有以下几种类型的文章:关于母亲林海音和父亲何凡的;关于自己年少时在“城南”的生活;成年以后和家人在海外的生活。

这三种类型的文字,读来竟是成年以后的生活最为舒服,年少次之,忆父母的读来总有种如鲠在喉的感觉。究其原因,虽然夏烈也小有成就,但是终其一生未能逃开“林海音之子”这个光环,也许年少时逃避过,渐渐地,这个称谓仿佛一个烙印,印在他的潜意识里,表现在文字里,时而矜矜自得,时而又故作矜持,这个身份对他,是荣誉也是痛苦。

就算是怀念自己父母的文字,读来也感觉,有那么一层隔膜,因为他在书写的时候就知道,读者希望读到的是什么,甚至有一种被观看感,所以他的文字煽情、矫情,讲的东西没有细节,后来的文章里他自己也意识到散文里最重要的就是细节,细节丰富了,也就读来有意思多了。

印象最深的是《鹿与犬》这一篇,抛却了身份和名利的束缚,简单的,就谈谈人与动物,语调淡淡的,近乎于平铺直叙,深厚的情感却透过字里行间向人袭来,有所克制,却更让人心伤。永远不是咆哮出来的感情让人记忆深刻,这个道理看马景涛就知道,微微克制的情感,更让人觉得意味悠长。

写于2010-11-15

《城南少年游》读后感(三):文学中的感情

读书:《城南少年游》,作者,夏烈。

夏烈,林海音何凡的儿子。老早家里有本林海音自传,后来遍寻不见甚憾。林海英,这位生于日本的台籍女子,却说了一口京片子,因为她生长于北京。她写出《城南旧事》,主持十余年台湾《联合报》副刊,为台湾文学的繁荣作出过颇大贡献。在半个多世纪的那个特别时代里,举家迁回台湾。

林海音跟儿子夏烈说,赴台,更多是眷念故土,(她家在台湾有非常多本土亲戚,英子是其实是林海音日文的名字),而非“避秦”故。

英子的城南,是长亭外古道边的北京城南。那里有她的童年少年少妇时光。

而生于北京,六岁随家移居台湾的夏烈的城南,是“亚细亚的孤儿”台北的城南。

夏烈很为自己的家族自豪。书中多次写到自己是文学上的贵族,有着文学贵族的血统,因此,不可能去涉足世俗文学。

夏烈毕业于台北最著名的男子中学“建中”。台成清交四所大学是台湾最富盛名的大学,几十年来,各个领域里,人才辈出。然而,却有一个奇怪的现象:这四所大学的毕业生里,相较于大学,往往更为自己毕业于“建中”而自豪。

作者写自己在台北的城南少年,写他小学时候,年轻女老师待他们的温柔和情谊,老师离开学校不再教他们,最后一节课,孩子和老师均哽咽。那一刻,幼小的他感受到属于自己的“爱的教育”。而正是这位老师,曾给孩子们读《爱的教育》。

还写到建国中学的一位历史王老师,说王老师脸上从无笑容,说话干脆利落,句句击中靶心教课更是条理分明,把要说的全部推销到你脑子里,没有任何旁枝末节,完全没有文科教员轻松浪漫的特性,倒有几分和作者后来在以效率著称的美国大学工学院里遇到的教授。

就这样,大家在这位老师所营造的毫不留情历史课氛围里,抱怨紧张饱受威胁第度过了一年。

可是,这些在一堂课之后全翻改变,那堂课,是专门讲述南京大屠杀。那一刻凄惨无告的年代,饥饿血腥的年代,溃败羞辱的年代……,风和日丽里生长的孩子们,那一刻,全场屏住气息,神情肃穆。王老师平时在大家心目中的冷酷无情严厉一扫而空,作者说:“我们从未和他如此接近过”。

读书至此,我不禁掩卷,问我们这边,作者的同龄人们,从小受到的又是怎样的一种教育呢!

城南少年在成长,成功大学毕业后,和那个年代台湾大多数优秀大学的理工科毕业生一样,他赴美读硕士博士,成为一名桥梁专家。后来转向文学,著书授课。

作者横跨文理两个领域,这让我想到同是台湾成长的张信刚。一个人,无论从事什么样的领域,文理的平衡,是何等地不可或缺。

因为成长于一个文人家庭,作者自小就观察到家里来往的文人和艺术工作者天真无助的特性:他们热情,愤世,不懂得用手段,心肠不够狠,也不知道如何保护自己,甚至不知道怎样照顾自己和家人的生活。

读到这里,想想,想想,还真的就是这样!

书中还收录了作者对在美华裔的处境的观察和展望。尤其是对于华裔男孩女孩融入西方社会的不同可能性,做出了直言不讳的判断。

这本集子里,最打动我,最多共鸣的一篇是《文学中的感情》,只能摘录一些梗概:

文学的特质是什么?个人认为文学是感性的,甚至文学批评也应该带有感性色彩。文学以反映人性为第一要素,其次才是反映时代,政治,伦理,经济,社会等等。

文学的感性是什么?文学之美在于其悲剧性,浪漫性和反叛性。

感情是什么?男女之情只是一部分,还有父母兄弟姐妹间的亲情,个人与国家民族的感情,朋友之情,军队中的袍泽之情,人与动物之间的感情,甚至是人与敌人之间也有感情存在。

文学作品首重描写感情而要避免滥情。

写作时运用隐喻的手法,可以避免滥情。那就是提出一件事,不要写得太白,也不要做评论,否则很容易沦为八股。

文字上扑朔迷离的美,如果运动不当不一定能衬托出感情。西那个队的,白描可能更容易表达出情感。

作品要感动人,内容应具备通常性。太过特殊,就会变得戏剧化了。

写感情时,也可以运用旁敲侧击的手法,写一些与主题无关的事,来营造及烘托感情。这是一种与白描截然不同的写作手法,也就是意象的运用,英文是image。中国现代文学很少用到,传统文学里有很多。胡适先生提倡大白话文,对国家的现代化有确定的帮助,但对文学却有坏的影响。

在描写感情的时候,心中最好没有宗教。宗教象征着救赎或得救知道。一有了出路,有了解救,文学本身的浪漫和悲剧气氛被冲淡,那种悲壮毁灭的浪漫心情就不存在,感情的成分必然降低。

文学本身具有绝对的阶级性。不同的人,对表现在文学的感情,感受能力不一样。这种感受力不以后天的学历为标准,反而是天生气质的影响高于一切。

最后谈作家描述感情的能力和技巧。有些作家一边写一边哭,那可能是患了某一种水仙花症或自恋狂,这样的文章容易滥情。

也有极少部分作家笔下是一回事,上了台面搞斗争又是另一回事,作家绝对是可以两面做人的。但是一般来说,“文如其人”大概八九不离十,作家平时为人处世的谈吐,气质也表现在他的文章里。

男作家的作品不见得比女作家的感性成分少。原因是男性实际上比女性要罗曼蒂克,这样婚姻或择偶上反映出来-- 女性比男性要现实得多,她们重视男子的学历,能力,财力,权势等等。而男人常常是选择他们所爱的女人。

作家天生能写感人的作品,可能他本身就有悲剧性存在,或者他从书本和电影里培养出制造感情气氛的笔法。如果天生艺术感低,在努力也无法写出感人的文章。

作者认为作品不一定要先感动自己,才能感动读者。一个才分一流的作家,应该有能力营造出文章的气氛和境界,驾驭读者的感情。

当然,问题是作家要决定--他准备感动哪一个阶层的读者。

关于《文学的感情》这一篇摘录至此。读毕,想必能找到先前作者对文人或文艺工作者天真无助个性的归结之根由了罢!

最后以两句话结束这篇读书笔记:

作家所写的是他所关心的事,下笔的时候一定要有爱的成分在里面。

另一句来自罗素:做为知识分子,支持我一生的有三种力量,那就是:对知识的追求,对爱情的渴望,还有对受苦受难人民的同情。

深以为然!

《城南少年游》读后感(四):夏烈回忆母亲林海音兼谈文学:“我们永远把民族置于一切之上”

《时代周报》 2011年第32期 作者:赵妍

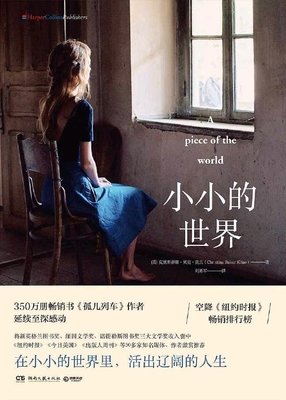

大陆少有人知道夏烈是谁。夏烈的散文集《声光逝川》在大陆出版时,出版社特地将书名改为《城南少年游》,专为让读者联想到其母林海音的著作《城南旧事》。

夏烈,本名夏祖焯,是林海音与夏承楹(笔名何凡)的儿子,生于北京,6岁时随父母迁台。林海音原籍台湾苗栗县,父母曾东渡日本经商,林出生于日本大阪,后举家迁移至北京生活,《城南旧事》是林海音以其七岁到十三岁生活为背景的一部自传体短篇小说集。

早年曾被隐地评为长相酷似安东尼?霍普金斯的夏烈,会跳舞,爱打斯诺克,是大谈尼采与斯坦贝克的狷狂少年。如今他两鬓花白,在上海的家里接受采访,多次谈到他的“卡桑”(日语中“妈妈”的意思)。

去台湾并非“避秦”

《城南少年游》的开篇《美丽中国的林间海音》一文,即是写母亲的。在这篇以母亲弥留之际开头的文章里,夏烈回顾了林海音生命中众多重要的历史时刻。书中的诸如“卡桑,降雪了”、“虹桥机场”等文均与其母相关。

“我母亲是中国第一个外勤女记者。”谈及母亲的夏烈总有一种骄傲的语气,“那个年代,女人不能随便抛头露面。但她念了北京新闻专科学校,所谓的专科学校是初中毕业后再念三年,相当于新闻职业学校。她毕业后去《世界日报》工作,跑外勤。我母亲没有太多选择,她是老大,她的父亲在她小学六年级的时候去世。”

在《世界日报》供职期间,林海音认识了夏烈的父亲夏承楹。“我父亲在那里做体育记者。他是外文系毕业。他们结婚后,生了我们兄弟姐妹三个,然后才到台湾。”

“国共内战很混乱,那时如果跟国民党没有关系,是不会跑到台湾去的。但我母亲是台湾人,她想回到家乡去,她告诉过我,她不是为‘避秦’而来的台湾。” 有关全家赴台的经历,在夏烈的记忆里刻骨铭心,“我母亲29岁到了台湾,带着我们三个小孩、她的妹妹、还有我裹着小脚的外祖母。我父亲没有和我们一起走,因为当时没有票。这段经历是不可能忘记的。”

《虹桥机场》一篇中,夏烈这样写:

“1948年冬季,一架从北平飞出来的小飞机降落在上海虹桥机场。这架小货机只有面对面的两排木板凳座位,挤了十个左右的乘客—北平围城前弄到机票的幸运儿。机舱中央躺着一口棺材,粗麻绕捆得密密麻麻。棺材也许不大,但是直放在机舱里特别显眼。这是某个大官或者富贾运他亲人灵柩的专机。机舱窄小,乘客的脚就踩在眼前的棺材上。小飞机难耐气流的冲击,一路上下颠簸不已,机里的乘客不停地呕吐。”

“飞机飞得很慢,中间还在天津停了一下。到了上海以后,我们下了飞机,把行李也卸下来,摆在跑道旁边,所有人都很累,因为晕机,我母亲就一个人跑出去,打电话去找接我们的人。我那时候小男孩调皮,在跑道上跑来跑去,很兴奋,没有见过这些东西,我母亲回来,牵着我的手,走出了机场,也把我的童年带走了。”夏烈回忆说。

一行六人又从上海坐船赴台,因为没有票,只好坐在底舱。船上塞满了人,走得又慢,空气混浊,有人一路吐到台湾。“我们的行李在太平轮上,但我们的人坐在中星轮上。太平轮沉了,所以到了台湾所有的行李都没了。后来父亲和舅舅一同赴台,上岸的时候,我的姨父去接他们,打着个灯笼!”

母亲林海音的“城南旧事”发生在北京,儿子夏烈的“城南旧事”开始于台北。“到了台湾之后,很快,家里只剩下一条金子了。一条金子值多少钱我不知道,但当时生活很拮据。”

联合副刊的“林海音时代”

“我母亲在我念小学的时候开始编《联合报》副刊,一编就是十年,把它变成了一个纯文学性的副刊。我长大后遇见许多名作家,都是当初在‘林海音时代’的联合副刊投稿起家的。”

林海音于1953年主编《联合报》副刊,同时开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员。1967年创办《纯文学杂志》,后又经营“纯文学出版社”。在台湾,她联络了大批在台的文化界人士,提携了大量台湾文学青年,出版了众多文学名作,被称为台湾文学的“祖母级人物”。

彼时的夏烈一心想要航向大陆,甚至连学习理工科也出自这一考虑。他向母亲说:“国家需要建设,建设需要很多工程专业人士。1959年跟苏联交恶后,大陆更需要理工人才。我到现在还这样想。我母亲当然知道在那个白色恐怖的时代,这样的决定或许会让她失去唯一的儿子,但她并没有试图影响我的意图,只是低头轻声说了一句:‘你有你的路子。’”

林海音离开《联合报》副刊后创办“纯文学出版社”,出版大量抗日小说如《滚滚辽河》、《蓝与黑》、《莲漪表妹》、《苍天悠悠》等。夏烈在居美期间成为“抗日史实维护会”的热烈支持者,更为非右翼留美学生的“保卫钓鱼台运动”离台十年。对于热爱日本文化的母子而言,这样的行为自相矛盾。但夏烈说,这是母亲赐予他的爱国心:“我和母亲都那么喜爱日本的文学与文化,也喜欢日本人的多礼及樱岛感伤而优雅的情调,但是,我们永远把自己的民族搁置于一切之上。”

“文学的阶级性”

时代周报:现在台湾有很多作家在大陆很有名,你怎么评价这些人的作品?

夏烈:我在上海书城的确看到很多台湾作家的书,比如三毛、刘墉、王德威这些人。朱天心、朱天文两姐妹倒算是纯文学作家。中国一些人现在艺术感比较低劣,为什么是这样,我没有去研究。唐朝是不是这样?明朝是不是这样?汉朝是不是这样?我特别在意文学的艺术性,文学是独立东西,不需要为任何其他事物服务。

台湾那些写文学评论的人像王德威,现在在大陆很红,实际上并不是很有才华的人。我认为王德威的语言如果翻译成英文可能没有区别,但是用中文讲就很不好。他引用很多西方理论,这个可以唬住人。

时代周报:早年人民文学出版社出过你的《夏猎》。你的作品与上述提到的台湾作家有什么区别?

夏烈:我的写法不一样。在语言的运用上,任何一个作品,小说、散文、诗歌都是不一样的。诗是浓缩的语言,所以它的艺术性最高。你不能创作写实主义的诗,因为没有人会看。一般人会认为散文和小说讲究艺术性和思想性,会认为思想性很重要,可是对我来讲,我完全不这样想。我认为艺术性是最重要的,如果一个作品没有艺术性,思想性再高,都不值钱。因为文学本身是感性的,它就是艺术。

时代周报:这种“艺术性”高于“思想性”的想法和写法,是受你母亲的影响吗?

夏烈:两者没有关系,虽然她后来办了《纯文学杂志》、“纯文学出版社”。但她当初为何取这些名字?她不讲。她对大众文学的态度也是不明确的。日本的纯文学和大众文学一定会分得很清楚。芥川龙之介的作品就是纯文学;还有个植木桑,他的作品就属于大众文学。日本人分得很清楚,但中国人不怎么分。我母亲对于大众文学的态度是不为人知的。她做《联合报》副刊主编的十年,全心扶持纯文学作家,但她不会攻击大众文学。举例来讲,村上春树被提名过很多次诺贝尔文学奖,提名不困难,但他不会得奖,因为他是大众文学。再比如远藤周作,他是一个天主教徒作家,他写的《深河》等作品都很有深度,但后来他开始写一些大众文学,声誉立刻受到影响。

时代周报:所以你认为,纯文学与大众文学是有高低之分的?也就是你书中说的“文学的阶级性”。

夏烈:对,就是这个意思。我会跟通俗文学的作家来往—不可能不来往,即便是贩夫走卒也不可能不来往。他们的人品可能比教授更好、更高。可是我不会跟他们平起平坐。