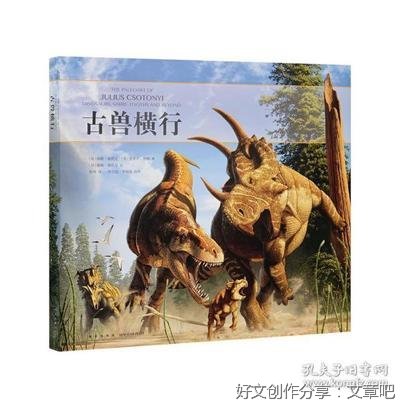

《古兽横行》是一本由[加] 儒略·斯托尼 著 / [英] 史蒂夫·怀特 著 / 著作,新星出版社出版的平装图书,本书定价:98.00元,页数:160,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《古兽横行》精选点评:

●那些活灵活现的恐龙是如何创作出来的?看恐龙和它的猎物们在纸上复活、肆虐。

●弟弟最近沉溺恐龙

●炸裂!

●「清晨和傍晚都被艺术家和摄影家称作“黄金时间”,我在这两个时间段里拍摄过很多照片,也在作品中大量应用了这些美丽光影。我希望自己的作品能尽量真实地呈现出那个没能留下影像资料的世界。希望它们能让观众沉浸在逼真的想象之中,真切感受二叠纪清晨的来临,并目睹其瑰丽壮景。」

●太6了,大开眼界。

●感谢引进,翻译不错。

●女儿说:也太精彩了吧!!!

●古生物美术作品,精致。

●图片美极了。

●可以视为“大师如何教你用透视解剖的办法从骨骼一步步复原古生物的绘画教程”

《古兽横行》读后感(一):重返失落的古兽世界

作者:史宇坤,女,南京大学地球科学与工程学院古生物专业副教授。《古兽横行》外审专家。打开《古兽横行》,你会看到一幅幅华丽的古兽复原图:剑龙、提塔利克鱼、弗鲁塔鳄、异特龙、极北驼……

《古兽横行》英文版原名叫作The Paleoart Of Julius Csotonyi: Dinosaurs, Sabre-Tooths And Beyond,直译是“Julius Csotonyi 笔下的恐龙、剑齿虎与古老世界”,读库选择了“古兽横行”作为中文版书名。

“兽”这个字眼,在业界通常指与哺乳动物有关的生物,而《古兽横行》里的复原图以恐龙居多。可是当我看到书名时,觉得很形象,古兽,横行,四个字不多不少,霸气外漏,正是远在人类出现之前地球霸主们的样子,也是Julius的复原图给我的震撼印象。

冠龙求爱。

博物绘:当科学与艺术相结合

古生物插画(paleontology illustration)是伴随古生物学科成长的一个部分,早在著名瑞士博物学家Konrad Gesner1565年的大部头书De rerum fossilium里就出现了。

我曾在伦敦自然博物馆待过一年时间,除了那些栩栩如生的展品,我最喜欢的展厅还包括博物绘展厅(Images of nature gallery),看科学如何与艺术完美结合。

左图为展览大厅,右图为博物绘展厅展品。

十九世纪欧洲博物学的大发展和博物绘密不可分。博物绘是科学与艺术并重的一个分支,西方世界的博物馆里几乎都有专门的插画师,也有很多博物学家本身就很擅长绘画,水平甚高。爱逛自然博物馆的我也曾看过不少博物插画,不过大手笔有如Julius的,还真是第一次见。

Julius喜欢描绘场景。翻看书里或者他主页上的画,很少看到单独的一个生物出现的画面,总是群体活动或一个生动的场景。

龙龟凝视、同类争斗、“驰龙食角,暴龙在后”,连寐龙睡觉都是在丛林深处,大树荫佑,一片静寂。场景的恢复不只是复杂度的增加,还需要更深刻的对当时环境知识的把握,一草一树一花,都要按照当时生长的植物种类来,复原画师需要更多的时间和精力去研究。

龙龟凝视。

寐龙睡觉。

博物绘的关键,在于科学与艺术如何平衡,科学性的要求在精准。复原画师们虽然都与科学家合作,但他们自己依然要熟悉解剖学与骨骼学。多数情况下,古生物化石保留的是骨骼部分,而要恢复出活泼生动的“古兽”,则需要参考现代生物的肌肉与骨骼的附着关系、肌肉群的功能与形态,推测古兽们的可能形貌,最后丰满成形。

用数字复活恐龙时代

在精确的前提下,如何表达美感,是博物绘非常重要的一个问题。在这点上,我觉得Julius的特点在于构建具有丰富层次的大空间。

复原图的目的在于复原生物的面貌,“bring‘lost worlds’ to life” (引自Smithsonian博物馆评论人Brian Switek),所以恢复单只或者单类群生物的作品屡屡可见,也是古生物学家学术论文中的重要部分。但是,恢复一个时代、一个场景的作品并不多见,这可能也是Julius的作品会被选中作博物馆壁画的重要原因。

侏罗纪的一处海洋里,阳光透过浅层碧蓝的海水洒向深处,这里上升流涌动,营养丰富,生物种类繁多,各种海洋生物角色都纷纷“闻流”而来。

侏罗纪海洋场景。

近百只链海百合凭借茎部末端固定在浮木上,腕与口面向下,捕捉水流带来的食物。鱼龙妈妈带着小鱼龙捕食菊石,蛇颈龙追逐乌贼,鳞齿鱼在上层游来游去,享受片刻宁静。古狭蜥鳄不动神色地慢慢游来,它瞄上的是正在跟着妈妈一心捕食的小鱼龙。处处杀机的海洋里,大战一触即发……

欣赏Julius的绘画,如第三只眼插入那个时代的一角,四处打量,前后左右都活生生的,或游来游去,或踱来踱去,或飞来飞去,或嗖嗖爬行,或一声咆哮,直让人头皮发麻。

球状水银里反射出来的迷惑龙。

Julius的代表手法是数字合成图片,即用现代场景拟合过去的环境,在实景拍摄的基础上进行电脑加工,这使得他的很多绘画光影更加真实,特别是环境的细节表现,极具立体感。我也喜欢他速写图的线条感,但数字合成的复原图,会给电影制作者们带来很多灵感。

关于《古兽横行》中译本

说回到这个中译本,到我手上时,专家审校已经到了第三步,可我仍然接到满满几页纸的问题,有些细节到我都很难查验到更加原始的资料。

为此我还专门远程骚扰了古脊椎动物与古人类研究所的几位同事,问来问去。这个过程,对我们的专业程度是个检验,也让我体会了读库做书的精细。

quot;极北驼"是邓涛老师给出的翻译,原文为High Arctic Camel,指在北极地区的高纬度地域(80度以上)发现的一种上新世骆驼,译为"高北极骆驼""北极骆驼"都不合适,我顿时技穷,挠了半天头都没想到合适的中译名。邓老师说,要体现高纬特点,建议译成极北驼。刹那间云开月明,解决了难题。

极北驼。

目前,关于恐龙的科普中译本很多,术语译名五花八门,各种“龙”层出不穷。为此我审校时尽可能地将书中出现的术语译名与新出的《古脊椎动物学》中译本做了统一,以便喜爱古生物的朋友看到的是比较专业的译名,专业的读者看到的是熟悉的名词。

原书出版在北美,基于北美地层(成层状的岩层,形成于远古时代的一定时间内,多以发现地或人命名,常见的说法是某某组)中产出的化石复原,因此书中多有某某组这样的名词出现,例如地狱溪组、莫里逊组等等。

这些都是北美的著名化石产出层位,在纪录片中屡屡出现,所以北美的读者们也许是非常熟悉的,因此,原作者没有解释这些名词的含义。对于不熟悉地质学的中国读者来说可能会有点摸不着头脑,建议感兴趣的读者搜索中文或者对照的英文词,可以知道更多信息。

最后,说点我感觉丢丢遗憾的地方,字号偏小。大约是因为书籍的归属在艺术画册范畴内,这个版本突出图像,加上书版设计的限制,字号印刷小。这让我在阅读时多少有些吃力。

等我耐心读文字时,发现访谈部分其实也很有趣,猜想Julius估计也是个比较nerdy的人,有自己的痴迷、激情和好奇。

所以,祝愿爱读书的你也能早日发现自己的痴迷、激情和好奇。

《古兽横行》读后感(二):译后记:霸王龙会梦见高齿羊吗?

何芮

实不相瞒,翻译《古兽横行》之前,我对恐龙并没有什么了解。但当时我正在翻译一篇无比枯燥的硕士论文,对比之下,这本画册制作精美,插图好看,书内文字也生动风趣,最重要的是,恐龙的小短手多可爱啊!

看着原稿里威武霸气而又憨态可掬的小短手们,我兴致勃勃地接下了翻译。

幼年暴龙倒在术语脚下

粗略读一遍原稿,第一印象是,天不怕,地不怕,就怕科学家会画画……学生物的科学家尤其可怕,一页下来被各种术语轰炸得头晕眼花,读两句就得翻翻图续命。

栩栩如生的复原图旁,英文说明单词又长又难打,但又舍不得只扫图不看解释,不搞明白这些生物在中文里都叫什么很不甘心。我虽然不太了解恐龙,但霸王龙、剑龙、暴龙这些名字还是如雷贯耳的。

于是,每当发现一个陌生单词的中文释义居然是熟悉的名词时,都会忍不住腹诽:这乱码一样的Stenonychosaurus,Deinocheirus,Sinornithomimus,是不是在逗我,谁能记得住?(是的,这几个单词都是我新鲜搜索复制粘贴过来的)。

直到终于有个单词我查不到中文释义,直接去查英文界面,才惭愧地发现人家起名也有规则,有的顺人名,有的顺地名,拉丁文原意还是信息量很大的,我记不住完全是因为自己比较没文化。

然而话说回来,拉丁命名法虽然比较规范,但是不是给类似学科设置了不必要的门槛呢?还是中文比较轻松,除了音译的,其他的名称又好记又好认。比如盾甲龙,就是身上有盔甲的恐龙;霸王龙,就是充满王霸之气,君临天下的肉食恐龙。多么直观。

翻译过程中,思路往往就是这么跑偏的,然后我就放下手中的工作,开始搜索的历程……

二叠纪灭绝场景(局部),右边是盾甲龙文字(八卦)也很精彩

搞定术语之后,我才认真仔细地读了一遍文字。这本书除了配图惊艳以外,文字也是妙趣横生。

开篇的访谈里,斯托尼的个人生活八卦就让我神往不已——他和妻子可以说是学术兼艺术伉俪了,他是微生物学的博士,她是行星科学家;他除了画史前生物谋生之外,平时还喜欢涂涂对外星生物的猜想;她也业余绘画多年。他俩准备之后合作绘制一些作品。

斯托尼三岁的时候第一次画画,画的就是恐龙。书里还附有他分别在八岁、十岁和十二岁时画的作品。很可怕的是,不知十岁到十二岁之间发生了什么,从儿童涂鸦突变到大触……

左边是斯托尼十岁时的画,右边为十二岁画的,画风完全大变作为科学家的斯托尼完全是理性的考据派,读读相关文献,紧跟学术动态什么的完全没有障碍。他还非常喜欢在作画过程中和古生物学家探讨,因为他本身就十分热爱古生物学,和专业人士聊最前沿的研究,对他来说再刺激不过了。

构图、光影奇特又巧妙

画册的主题是斯托尼作品的精选和介绍,配图实在太惊艳。

二叠纪灭绝场景我最喜欢的作品之一是《二叠纪灭绝场景》。图片本身并不是最精美的一幅,但是图画中土地贫瘠,昏黄的尘土遮天蔽日,狼蜥兽背对着昏黄天色,露出獠牙一脸悲壮,末日之感呼之欲出。

伤齿龙的凝视我印象比较深刻的另一幅作品就是《伤齿龙的凝视》。这幅画是伤齿龙还原后的眼部特写,眼睛里反射出考古人员的身影。奇特的构思巧妙地将过去和现在连接在了一起,一只来自千百万年前的眼睛凝视着此刻。

整本书我最喜欢的部分是斯托尼自己写的作画过程,尤其是绘制光影的部分。他很喜欢描绘清晨和傍晚的瑰丽景象,隔着屏幕都感觉自己像要被吸入画中。如果能到博物馆亲眼见到他的展品,特别是那些画幅巨大的带背光的壁画,一定会很震撼。

我偶尔也会画点小画,用用Photoshop,所以《奇特的视角》和《水面之下》这两篇创作谈让我非常着迷。其中既充满了艺术家的奇思妙想,又不失科研和绘图工作者的严谨布局,仿佛教程一般。翻译过程中我好几次忍不住停下来,仔细对照图分析他的描述。

《奇特的视角》里,他选择绘制一滴球状水银反射出来的景象,以失真的仰视感受来体现迷惑龙的巨大。

《喙嘴翼龙捕拾乌贼》创作步骤图《喙嘴翼龙捕拾乌贼》终稿而《水面之下》里反射直射光和光源的计算,让我不禁发出“原来是这样“的感叹。

始祖地猿。这是目前已知最古老的两足原始人类。斯托尼先用软件扭曲了一张自己的照片,以确保解剖结构正确,之后在身体上额外手绘了大量毛发比较好笑的是这幅猿人的画像,他是用自己的照片作为原型绘制的,“我后期手动给自己添上了好多毛”这句,每次看到都让我忍俊不禁。

整本书的翻译过程仿佛一场旅行,完全感觉到了斯托尼想通过画面传达的信息——身临其境的真实感和史诗感。雄美壮丽,温暖的金色落日温柔得令人心碎。那是一个多么繁盛、动荡、悲壮而又神秘的世界啊,然而我们只能通过冷冰冰的化石去揣测生命的可能可以有多自由。

霸王龙会梦见高齿羊吗?起这个标题本来是想玩梗,简单搜索了一下却伤感起来——霸王龙灭绝于白垩纪晚期,而高齿羊生活在白垩纪大灭绝之后的第三纪。看来是不会了。最后一只死去的霸王龙,在生命的最后一刻又会想什么呢?

霸王龙会梦见未来吗?

拉腊米迪亚大陆:地狱溪组,合成影像《古兽横行》读后感(三):他的职业是复活恐龙

看古兽如何在他的画笔下复活。

据做科普工作的师友们说,宇宙和恐龙,是最能吸引大人和孩子的主题。

此前读库已经出版过《丈量宇宙》《宇宙之远》等探索宇宙的书,现在,关于恐龙的《古兽横行》也被我们鼓捣出来了。

这本书的作者,是加拿大古生物艺术家儒略·斯托尼,他所做的工作,就是用化石、画笔结合数字技术,复活恐龙及其他史前生物。《古兽横行》一书收录百余幅古生物艺术画作,呈现了儒略·斯托尼复活古兽的全过程。

成为古生物艺术家

1985年,儒略第一次去皇家泰勒博物馆参观后受启发而画的恐龙。绘于1983年的幻想绘画。1981年,小学一年级时展现出的古生物学雄心壮志。上面三幅图,是儒略·斯托尼儿时的画作。据他的父母回忆,他画第一只恐龙时,年仅三岁。

“我想成为一名研究恐龙的科学家。因为我喜欢恐龙,也喜欢研究它们的骨头。”八岁的小儒略在第三幅画作的下方一笔一划写下自己的雄心壮志。

自五岁从匈牙利移居加拿大后,他就一直在那里接受教育。从生态与环境生物学学士,到生态学硕士,再到微生物学博士,攻读一个个学位,发表一篇篇论文,一步一步走在成为科学家的道路上。

1998年,二十五岁的儒略参与埃德蒙顿一些艺术画廊的创作项目,因此获得大量的实践机会,他认为直到这时自己才算入行。“不过,要说真正把古生物艺术当作自己的职业,已经是七年之后的事了。”

2005年,儒略为苏格兰古生物学家杜格尔·狄克逊的《插图版恐龙百科全书》配插图。

2007年,为加拿大皇家泰勒博物馆恐龙馆的角龙展览创作画作。

2008年,参与“恐龙木乃伊CSI:白垩纪科学考查”。

2009年,为加拿大马尼托巴博物馆的白垩纪生物展创作壁画。

2012年,为美国休斯敦自然科学博物馆莫里恩古生物馆创作壁画。

2013年,为艾伯塔大学的校友杂志《新轨迹》秋季刊创作《伤齿龙的凝视》。

《伤齿龙的凝视》。儒略在休斯敦自然科学博物馆莫里恩古生物馆,背景是他创作的壁画。二叠纪(得克萨斯红层)场景,合成影像。就这样,他将儿时画恐龙的爱好发展成了自己的职业。

恐龙复活全过程

为了创作还原画,儒略首先需要再现过去的场景,想象史前时代的生物和景观。这是一个涉及科学和想象力的过程。为了完成这份工作,他曾前往世界各地拍照,为自己希望描绘出的史前环境记录相似的实景照片。

不过,在创作过程中,这些照片仅仅作为参考:“几十亿年来,山岳和大海就没有停止过变化。越是久远的化石就越能让我们看到远古动植物以及环境与现代生态系统的不同。”所以,他无法在画作中直接、随意地用现代场景代替史前场景。

而复原工作最大的困难,在于精准,因此必须在动手前做足背景研究,比如查阅已发表的同行评议文献,必要时咨询古生物学家、古植物学家和地质学家。好在儒略自己接受过严格的学术训练,研究、沟通起来并无障碍。

每一个具体的复原过程,大概包含如下步骤(本文选取复原几种恐龙的典型步骤):

1. 复原骨骼

角龙类喙复原,墨水画。左侧为儒略手绘化石,右侧为他复原的角龙类喙部。2. 复原骨架与外观

幼年戟龙。上图是复原后的完整骨架,下图是儒略推测出的幼年戟龙外观。恶魔角龙头部复原过程,合成影像。可以看到头面部肌肉、皮肤的细节。3. 复原恐龙的动作、习性及生活场景

这幅作品描绘了晚白垩世坎帕期丰富的物种多样性。图中有赖氏龙和采食高处枝叶的栉龙,有开角龙和采食低处植物的戟龙,还有包头龙和采食地面上植物的胄甲龙。4.反复修改优化

和创作其他画作一样,古生物艺术复原画也会经历不断地修改。

地狱溪组驰龙类特氏冥河盗龙,数字绘画。上图为画作成品,下图是草图,可以由此对比揣摩作者创作过程中的调整和取舍。

复原恐龙时,虽然有最新的学术文献参照,使作品有据可依,但儒略依然会因为某些领域的空白,而不得不发挥想象加以推测。

好在目前古生物学的发展突飞猛进,一次次突破性的发现不断填补着此前的空白,他也会根据新的发现更新自己的旧作。

拉腊米迪亚大陆:地狱溪组,合成影像。这幅图原是儒略为加拿大皇家安大略博物馆的一次展览创作的恐龙真实尺寸壁画。壁画长19米,高5米,极具视觉冲击力。

作品中从左至右依次是结节龙类的埃德蒙顿甲龙、暴龙、三角龙、北方鳄、神龙翼龙、冥河盗龙和埃德蒙顿龙。

儒勒·凡尔纳曾在《地心游记》里用文字复活过远古蕨类时代的景象:“没有四季,没有冷暖,地球自身的热度不断升高,抵消了太阳的热度。植物长得高大得惊人……”

而儒略·斯托尼复原的地狱溪组古环境却并非“动物绝迹的世界”。树枝上的虫兽,水边的埃德蒙顿龙、三角龙、三爪鳖,岩石上的蛇颈贝氏龟,趴在树根上的小型真鳄类、暴龙和佩迪欧兽,无不栩栩如生。

地狱溪组古环境。这世上从未有人见过恐龙,他却凭借考古发现的化石以及上面残留的痕迹,为恐龙增添血肉与色彩,也为其他已经消失的远古物种赋予了灵魂和生命。

作者:吴语·读库编辑 公众号:影子下酒

《古兽横行》读后感(四):恐龙依然有太多隐秘

曾经好奇地了解过为什么那么多孩子喜欢恐龙,答案林林总总:

恐龙极为庞大,肯定特别厉害,感觉也很有安全感恐龙已经灭绝,觉得非常神秘,很好奇恐龙特别酷霸王龙的小短手多萌啊恐龙的种类好多啊,样子也千奇百怪的……多么主观,但每一个答案都没那么简单,它背后有数百种(甚至更多)曾经活生生的恐龙,以及一个时代。

远古世界的神秘生灵

在人类尚未诞生的远古世界,恐龙恐怕是地球的主宰。在很多人的想象中,恐龙是极为庞大的动物。1993年上映的电影《侏罗纪公园》首度根据化石复原的恐龙形象设计出影片中的恐龙模型,把想象变为现实,直观展示了多种恐龙的样貌。

片中侏罗纪公园的创始人邀请研究恐龙的专家们前来参观,走进公园之后,人们率先看到的就是腕龙。在过去的数十年里,它曾经被认为是陆地上最为庞大的恐龙之一。

图片来自网络最近《侏罗纪世界2》上映,我早早去看。影片开始没多久,人类就在岛上遇到了一只腕龙。她慢悠悠地踱着步子,无视岛上的闯入者,自顾自地啃食起树叶来。

图片来自网络根据古生物学家推测,成年腕龙体长可达25米,身高足有15米,相当于四五层楼的高度。正如两部影片共同提及的那样,它喜爱吃长在树梢的叶子。

喜欢恐龙的孩子里,有不少觉得恐龙都是影片里腕龙这样的庞然大物,又生活在遥远的史前世界,无法触及,充满了神秘感。

其实不然。在形形色色的恐龙里,也有迷人的小家伙们,比如下面这只奥氏高顶龙。

奥氏高顶龙和平板北龟,选自《古兽横行》在这幅作品中,奥氏高顶龙正从根乃拉草的巨大叶片中探出身来,和一只平板北龟打了个照面。由于不像电影场景里那样有人类作为参照物,恐怕很难想象奥氏高顶龙的大小。

事实上,它的身形非常小巧,它和平板北龟所在的水洼只是鸭嘴龙(最小的种类体长4米)留下的脚印。

原初时代的生命之旅

与壮硕的腕龙相比,体长只有1.8米的奥氏高顶龙简直像个宝宝。电影《侏罗纪世界2》里,确实出现过幼年迅猛龙(真正的学名是伶盗龙)Blue,在欧文面前,这样的体形完全是一只萌宠。成年之后的Blue足有近4米长,特别能战斗。

图片来自网络那么,远古巨兽究竟会经历怎样的成长过程?如果不拘于种类,完全可以通过化石复原作品看到它们的生命轨迹。

幼年暴龙,选自《古兽横行》不少已经做了妈妈的同事都被这只小暴龙深深吸引,用其中一位的话说:“毛茸茸的小恐龙多可爱呀!”

恐龙蛋和刚孵化的刀背大椎龙幼龙,选自《古兽横行》这么软萌可爱的恐龙宝宝当然不是从天而降,而是从恐龙蛋里孵出来的。

一只棘面龙母亲正在向试图攻击幼龙的蛇发女怪龙发起冲锋(《古兽横行》封面)想象中的世界总是美好的,然而现实非常残酷,尤其是在自然条件极为恶劣的远古:火山会毫无预警地喷发,炸出漫天灰烬,滚烫的岩浆猛扑下山,所经之处生灵涂炭……

如果恰好没有生活在火山附近,也并不意味着安全:空中、陆地、海洋,处处危机四伏。幼龙若想顺利长大,实在离不开父母的庇护。

犹他盗龙在疏干的沙地上攻击马龙,选自《古兽横行》成年之后,凡事只能依靠自己。遇到攻击,如果不想束手就擒,那么唯有勇猛反击。

二叠纪的始巨鳄、冠鳄兽和扁面龙,选自《古兽横行》当然,也有风和日丽愉快玩耍的时候。

蚓螈嘴里叼着盗首螈,选自《古兽横行》不过,第一要务还是生存,无论如何,都得觅食或捕食,确保自己活下来。

两只惧面兽争夺二齿兽的尸体,选自《古兽横行》为了生存,有时也不得不打上一架。

黎明时分的异齿龙和巨型兽,选自《古兽横行》如果起得早,可以欣赏到日出时的壮景。

冠龙求爱,选自《古兽横行》远方火山喷发,却丝毫不影响这对在湖畔谈恋爱的冠龙,它们依旧沉浸于自己的二龙世界。

君王暴龙欢会,选自《古兽横行》君王暴龙充满爱意地撕咬伴侣。这个场景可是有科学依据的——体型巨大的动物在交配时可以用撕咬来稳住身体。

分娩中的双臼椎龙(左)和双臼椎龙的第一次呼吸(右),选自《古兽横行》即使是在医学如此发达的今天,分娩依然是一件危险系数很高的事情。海洋场景为生育蒙上了浪漫的色彩,透过宁静的画面,好似亲眼目睹《国家地理》或是探索频道的珍贵镜头,仿佛随着幼小的双臼椎龙浮出水面,伴随它的第一次呼吸感受到新生的喜悦。

巨齿鲨打算捕食铲齿象,选自《古兽横行》海洋也非太平之地,深深的水面下暗藏杀机。

加拿大短冠龙的尸体,选自《古兽横行》距今七千七百万年前,一只年轻短冠龙的尸体躺在沙洲上,这里很快就会因为暴雨而被不断上涨的河水淹没。

洪荒时期的多样物种

地球处于原初状态时,古老的生命除了形形色色的动物之外,还有各式各样蓬勃生长的植物,它们共同构建出一个生机勃勃的古生物群落。

莫里逊组古生态环境,选自《古兽横行》奔跑的小型鳄类巨颌鳄、弯龙、树上的真古兽类哺乳动物、奔跑的弗鲁塔鳄、棱角鳞鳄、远处的剑龙,以及楔齿蜥类奔齿蜥、穴居的三维齿兽和异特龙,翼手龙亚目翼龙在空中飞翔。

在这幅画作中,还可以发现地球上现存最古老的种子植物苏铁。它起源于古生代,迄今已有近三亿年历史,当年曾是恐龙的主要食物。看到远古时代与今天尚有这样的联系,实在令人吃惊又满足。

白垩纪海洋场景,选自《古兽横行》西部内陆海道中,生活着一群白垩纪海洋生物,包括爬行动物、鸟类、鱼和无脊椎动物,鱼鸟、乞丐鱼、海王龙、带壳的头足类动物杆菊石、古巨龟、弓形龟、扁掌龙,让人目不暇接。

恐龙公园组,选自《古兽横行》晚白垩世坎帕期的物种多样性极为丰富,赖氏龙和采食高处枝叶的栉龙,开角龙和采食低处植物的戟龙,包头龙和采食地面上植物的胄甲龙,太阳将光和热毫无保留地倾注在大地和它们身上。

儒略·斯托尼笔下的海百合无论是“海百合”这个名字,还是它的样子,都会让人觉得这是一种植物,其实它是生活在海里的动物。遗憾的是它早已灭绝,现在只能通过化石和复原画想象它的模样。

白垩纪的尼日尔,选自《古兽横行》这幅长达32米、足足高5米的画作曾在皇家安大略博物馆展出,它是一幅投影图像作品,背景中的云朵是动态的。“所有的云都有故事,而不仅仅是宇宙的装饰。它们能够预测一切,就像太阳、月亮、星星和风一样,云会告诉你即将发生什么。”

火山摧毁植被,焦土恢复浓荫,地质易有变迁,天空中却日复一日云卷云舒,千万年来罕有改变。

儒勒·凡尔纳曾在《地心游记》里用文字复活过远古蕨类时代的壮观景象:“没有四季,没有冷暖,地球自身的热度不断升高,抵消了太阳的热度。植物长得高大得惊人……”

地狱溪组古环境,选自《古兽横行》看到这幅画作时,我一下回忆起少时阅读《地心游记》的情景:

茂密的树林,各种植物肆无忌惮地野蛮生长,湿漉漉的土地上是盘根错节的树木,展现出原始生命的勃勃生机。在浓荫遮蔽的繁盛树林中,恐龙享受着天赐的自然之美,度过最为辉煌的时光。

在遥不可及的远古世界,有沼泽,有海洋,有火山,有森林,无数古老又奇异的生命恣意生存。这是它们的天堂。

而我们,只能以文字、以图像,穿越到另一个时间与空间,不甘地想象那个人类尚不存在、不可思议的奇妙世界,并被这一奇迹深深震撼。

作者:吴语