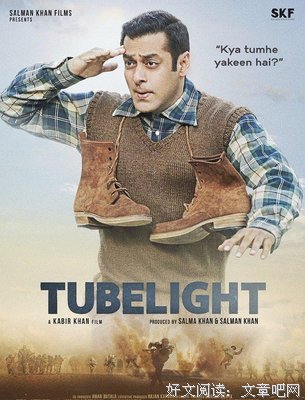

《黎明前的拉达克》是一部由卡比尔·汗执导,萨尔曼·汗 / 朱珠 / 索亥尔·可汗主演的一部战争类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《黎明前的拉达克》观后感(一):萨尔曼在逗逼的路线一去不复返了

这两年萨尔曼在逗逼的路线一去不复返啊,但是又想快速出片,和阿米尔的pk 不一样,明显是赶片子,赶出来的,pk 制作的精细程度远远要强很多,萨尔曼也在50多岁后想改变形象,但是这两年似乎是越有越远,和沙鲁克汗类似,这两年的电影都没了灵魂,看看阿克谢库马尔和罗斯汉吧,在不找到灵魂就真不行了

《黎明前的拉达克》观后感(二):随感

第一次通过别国导演的视角来看和中国有关的战争冲突电影。最近看过萨尔曼.汗的两部电影,都是以印度和周边国家冲突为背景的叙事。其实不管通过什么样的视角,谁都不喜欢冲突的发生,大家都喜欢在和平的环境里和每一个亲人享受团聚的每一时刻。我喜欢萨尔曼.汗萌呆的神情和做事的执着。生活中我们也会遇到这样的人,我们也许会笑话他们“傻”,会觉得这样的人无趣。但是往往这样的人会把他想要做的事做好,会得到“上天”的眷顾,会心想事成。我们的轻视与笑话,往往会让我们这样的“聪明人”成为笑话。

《黎明前的拉达克》观后感(三):被尬得一塌糊度

观影前再次参考了下历史背景,以为是战争片。结果大事件映衬小人物的周遭。开篇就被兄弟俩骑马场景五雷轰顶。 立耳 死鱼眼得双煞道具马,加上ps表情包的两位壮汉基情 。到最后也还停留在那个画面挥之不去。

温情片 牵强 人物用力过猛 二过头了 结局也扯了点 ,谁家打仗光秃秃得正面山头站满人?古惑仔尬街?难怪三哥一打就跑!打分略高是因为中印题材。

反之请问百度百科,查 中印战争 里面一段 “新疆边防部队冒着零下400C,翻越5200米冰大坂” 翻天王星去了?能严谨点吗 ?

这个作品是抄袭的 豆瓣的评分跟IMDB的差距一般没超过1分的

这作品IMDB才4.2 豆瓣居然有6分以上

https://www.bilibili.com/video/av10667069/?from=search&seid=9252307548722503724

文戏抄小男孩 武戏抄阵地战 太极旗飘扬 一堆高分电影的即视感 IMDB很多评论都喷了

《黎明前的拉达克》观后感(五):反思愤青思想,碰触敏感领域,深刻的思考什么是爱国

文以言志。电影这种文艺作品,除了用来赚钱以外,有思想有良心的电影人,用他来表达更深刻的价值观。TUBELIGHT就是一部诠释制片方对战争和国家主义的认识的电影。

电影情节如一副简笔画,呈现出战争时期边境小镇的众生相。最有代表意义的,莫过于嚷嚷的比谁都凶,口头比谁都爱国,却没有参军的小镇愤青。看到镇上来了一个长着华人面孔的女子,带着一个小孩,就要为国除奸,去烧孤儿寡母的房子,甚至根本不管这家孤儿寡母其实也是印度人。

看到这种印度愤青,让人想起砸日本车,暴打日本车车主的中国勇士。这种盲目的所谓爱国主义,不是印度独有的,也不是中国独有的,而是人类的通病。他让国与国的关系更加紧张,用所谓民意,影响甚至劫持政府妥善处理国家争端的政策和步骤。这种愤青思想和行为,看似爱国,实际则是害国。因为这类愤青人数众多,而且颇网络有话语权,无论中国还是印度,没有什么文艺作品敢于揭这些愤青的龙鳞。所以,必须为制片方的勇敢和深邃叫好,这是真正的有良知的电影人。

电影没有对领土争端对错的争论,没有印度军队开挂痛击,从客观的视角,通过一个弱智残疾人的喜怒哀乐,反射着人们在战争中的情绪和生活。战争场面,没有丝毫偏向和立场,仿佛是只是第三国拍摄的战场纪录片。

电影没有跌宕起伏的情节,没有一言不合就跳舞的印度传统,也没有开挂的印度式打斗。整部电影,就像一杯清茶,如果牛饮,会觉得很无味,需要慢慢喝,沉下心,细细品味。唯一突兀的,就是男主的表演。一眼看来,表演仿佛用力过度,显得过于夸张,很不自然。但是,作为智力缺欠儿童的亲属,我作证,某些智障人群的表现,就是像电影里那么夸张。别忘了男主的人物设定,是个货真价实的智障残疾人。如果您说,男主演的真傻真呆真弱智,这说明男主演的真好。

总之,这是一部题材新颖大胆的良心之作,传递着和平和理智的价值观。导演和演员们都非常用心,摄影很美,道具很有年代感。特别是男主萨尔曼汗,一反又帅又酷的超级英雄形象,扮成一个虚胖蠢笨的智障,敬业精神值得称赞。编导卡比尔汉对细节的研磨和一丝不苟,也值得同业学习。

《黎明前的拉达克》观后感(六):想不出标题

认真的写一篇影评 刚刚看完萨尔曼2017年的电影《Tubelight》(又名《灯管》、《黎明前的拉达克》、《信念》等) 在2017年,《战狼2》在中国大获成功,一举成为中国内地票房史第一的好成绩,片中宣扬的民族主义使中国人为之自豪。而就是在这一年,萨尔曼汗却拍了一部呼吁反战和平、宣扬大爱的电影。 电影以1962中印边境战争为背景,当我正以为这又是部民族主义的大片时,我观看了这部电影,然而并非如此。片中完全没有对中国人的敌视。片中蠢萌的萨尔曼心中有一种信念,有一种大爱,他还一次次高呼着:印度人和中国人是兄弟。在电影最后,他通过自己的信念取得了一个美好的结局,我顿时也哭了出来! 片中的萨尔曼真的太蠢萌了,与平时的硬汉形象形成巨大反差当然有的地方还是用力过猛,他还是不太适合这种角色。女主也很好看!还有电影的画面很美,随便截一张图都可以当壁纸! 作为一个中国人,看这部电影时也不会反感,反而会有共鸣,战争给人民带来的伤害远远大于利益。 但在印度这个民族主义浓厚的国家,如何接受这部作品?影片中甚至抨击、暗视了印度人不勇敢、不爱国。所以电影票房失利,以11亿卢比收尾,一万多观众甚至在imdb上打出了4.1分的成绩! 总结,电影很不错,立意好,画面美,故事也感人。可以给个三星半!

《黎明前的拉达克》观后感(七):抛开反战意识,绝对是一部类似于小鲜肉电影的超级大烂片

虽然这部电影难得没有对我国敌化,但不排除有丑化的嫌疑,所以我很期待的从网上完整的看完。当然啦,肯定是不可能引进的,毕竟对方死活都不承认中印战争是他们先挑起事端和自己在战争中的失败。

先说电影本身,电影改编于美国二战题材电影《小男孩》,从角色身上了解很明显这部电影从原版的主角父亲改为主角的弟弟,而那个日本男人自然就改为中国女人,神父自然也被改为学校的老师。

先说剧情吧。男主是一个智商比较低的人,小时候有不少同龄的孩子都欺负他,而他的弟弟是非常爱护他,经常为哥哥抱打不平。随着他们慢慢长大,不久中印战争爆发(还是老一套,死活不承认战争是他们先发动的),弟弟去了当兵,而哥哥因条件不符合不能入伍。

有一天小镇里的人发现了有一个中国的女人带着一个小男孩来到这里居住,后来不知不觉和那个小男孩玩起来(这货说的汉语太恶心了,很明显是个印度人),成为了朋友。因为镇里的人仇视她们,他希望用自己的“信念”化解矛盾,从而达上天能让弟弟安全回家的“条件”。

听说弟弟死了,最后也没有对她们母子仇视,听说那个中国女人的父亲被镇里的人打了,他怡然还是抱打不平。而她们母子最后还是选择离开这个伤心地,最后男主听到弟弟没死,高兴地去接他回家。

从豆瓣和IMDb评分来看,差距和影响力还是比较大:

评分人数不到500评分人数超过一万很明显中国人很少对这部电影接触过,而作为西方人对这部电影可谓是骂得通天。

先从个人影评说起。先说萨尔曼汗的角色,很多普通观众对他的印象是尴尬,对于我看来,这部电影男主的形象试图模仿《阿甘正传》里的阿甘,但是我想说你还是太嫩了。从萨尔曼汗的演技来看,似乎有点用力过猛,对角色形象太不深刻,自然会被人感觉像是卖笑的。

故事逻辑也只能说一般般。特别是男主和那个中国小男孩,只是从卖笑角度来表达,没有从双方关系之间的进行描述。而其他人性化的表达也很不完美,大多数纯属用搞笑的作为铺垫,最后的结局煽情也过多了些。

其他的背景来看,拉达克作为克什米尔一部分,同时也是藏族故土,再者印度本身语言不统一,剧情中本地人只会说印地语,这不符合电影的本土化(不怕巴基斯坦抗议吗)。还有武戏中,虽然没有像其他抗中神剧那样丑化解放军,但还是摆脱不了《太极旗飘扬》的影子,而且中印战争印方伤亡比中方还要多,这种过时的人海战术怎么可能会出现呢?导演对这些方方面面似乎也没有尊重现实。

最后对这部电影印象,就如同国内小鲜肉的喜剧大片一样。不过导演似乎为了达到国际标准,还要很长一段路呢?

《黎明前的拉达克》观后感(八):好好看片,好好过日子

偶遇一部印度“抗中”电影叫做《黎明前的拉达克》,怀着嘲讽的心态我下载了这部电影,结果却被感动得稀里哗啦。先说我为什么会怀着“嘲讽”的心态,自从1962年印度被中国惨虐之后,印度凡是“抗中”的电影都充满着深深地YY,比如印度兵手撕解放军、把解放军黑化成无恶不作的坏蛋等(1964年印度拍的《严峻的现实》可以说是“抗中神剧”的开山鼻祖,有兴趣的可以看一下)。再说下为啥会如此感动,想了想,我决定从去年中印边境对峙事件说起。

2017年夏天中印对峙的场景仍然历历在目,在中国人的眼中,印度人就是一帮不知天高地厚啥都想跟中国比却啥都搞不成的、对美俄日等大佬唯唯诺诺的“红头阿三”。虽然这种称呼是不尊重对方的表现,但阿三的一系列错误行径和激怒国人的做法,不得不令人对其另眼相看,我们在自家修个路,人家嫌恶心了,派了兵,越了境,扣了我们的设备,要不是我天朝秉承以和为贵的理念,早都上演了一部“再揙阿三”的现实剧。但让我想不到的是,这部片子竟然是一部以1962年中印战争为背景的“反战”题材电影,看清楚是“反战”!!!这着实让我吃了一大鲸。要知道,在印度电影里,只要出现解放军,那一定就是印度神兵狂揙我军的镜头。

片中完全没有了“抗中神剧”的尿性,而是通过一个普通人的角度表达了印度大部分人民讨厌战争,渴望和平的美好愿望。具体来说,影片讲述了一对亲兄弟之间的故事,他们出生在美丽的山巅之城拉达克。哥哥可能天生沾点痴呆傻,经常遭人欺负嘲弄,但心灵很好;弟弟很聪明,胆子也挺大,经常替哥哥打抱不平,兄弟间的感情在印度电影一贯的歌舞升平画面中体现得淋漓尽致,甚至一度让我怀疑这两会不会发展成一对基佬,咳咳,邪恶了。他们的父亲喜欢消费酒,最后也被酒消费了,母亲伤心过度也跟着去了。兄弟俩从小由心地善良的叔叔抚养大。

世事无常,说是这么说,其实就是尼赫鲁开始膨胀了,圣雄甘地去世后,他所倡导的“非暴力”学说被尼赫鲁政府搁置一旁,他们肆意发动战争,为的就是配合苏联遏制中国,还有自己的一些不可告人的野心。影片中的弟弟应征入伍,很快就被送去了前线。印度人民可不跟印度政府一样,大家仍旧心怀圣雄甘地的教诲,并不希望发生冲突,哥哥的那句“中印两国其实是很好的朋友”就是证明。

然而,那段历史大家也都知道,印度政客的不负责任,结果就是让二三十岁的年轻人用生命承担了战争的后果。弟弟被解放军俘虏了,在逃跑的过程中阴差阳错地被错认为阵亡,消息传回拉达克,哥哥悲痛欲绝,抱着弟弟所谓的“骨灰”,其实是弟弟生前的衣服等烧成了灰烬,哥哥将他们撒向了河流与山川。哥哥抱着骨灰行走在山巅的画面让我突然想起来了《天空之城》里的一个画面,在希达和巴鲁离开天空之城拉普达的时候,那个仅存的机器人和小松鼠一起行走在墓地里的画面。战争带给人的凄凉和无助感,在这孤独的背影中是最能引起共鸣的,我也是在这块儿落下了热泪。这就是战争。

影片中着重强调了甘地的训诫,“只要你坚信,它就一定会成功”,还有“面对强大的武装到牙齿的敌人,唯一斗争武器就是坚持真理与非暴力”。甘地为印度民族独立与解放提出了“非暴力抵抗”学说,这部影片在剧情的安排上也是对印度政府的一种批判。甘地活着的时候,他们运用“非暴力抵抗”的精神赶走了英国人,甘地死后,尼赫鲁以及后来的各届政府都将甘地的训诫抛之脑后,并且刚愎自用发动了战争,让人民蒙受了苦难。

不知道是上帝还是印度政府,给中国人开了这么大一个“玩笑”,这部反战电影刚刚上映三天后,印度出兵越境……作为平民老百姓的我们看不懂世界政治,只希望一切安好,和平的日子难道不好吗?还有一部分无良媒体,动不动煽动国民情绪,隔段时间就要上演“狼来了”的现实闹剧,万一哪天狼真的来了呢?

我们还是好好看片,好好过日子吧。诚心向大家推荐《黎明前的拉达克》。

《黎明前的拉达克》观后感(九):当宣扬民族主义的《战狼2》大热时,印度人却拍了一部这样的电影

说到今年的国产电影,不得不提《战狼2》,在长达90天的上映期内,其票房累积达到惊人的56.8亿人民币,打破了上半年低靡的电影市场,也直接催热了下半年的行情。

《战狼2》当时的火爆,堪称是彗星撞地球级别的,举国上下都在谈论它。

《战狼2》讲真,单纯从质量上来讲,这部影片是有很多问题的,最显著的就是过多的打戏和单薄的文戏,让整个故事显得空洞且节奏凌乱。然而,在近代屈辱史的长期发酵下以及近二三十年国家快速发展与逐日强大的催化下,影片所释放出的火热般的民族主义,几乎没有任何悬念的点燃了整个中国,这种时候,故事拍的如何已经不重要,观众看得本来就是一种感觉。

中印之间在这方面是有共鸣的,摆脱殖民后的欣欣向荣到跻身金砖五国,让大多印度人觉得自己可以直起腰板了,民族主义情绪在印度民间相较于中国,有过之而无不及,想想看去年那部号称要打败中国,并侵占中国15万平方公里土地的《第三次世界大战》吧!

于是,当这部以1962年中印战争为背景的《信念》摆在面前时,我不自觉的预设了主题,所谓信念,大约就是民族主义吧!?

然而,并非如此。

故事发生在中印边境上的一个印度小城镇,主角叫拉什曼,由于性格软弱、天资愚钝,一直都是众人嘲笑的对象,他最好的朋友,就是弟弟巴拉特,中印战争爆发后,身强体壮的弟弟被征召入伍,拉什曼倍感焦虑,这时,一对华裔姐弟来到了小镇上......

当时,前方战事吃紧,印军处于下风,伤亡惨重面,小镇居民对这对华裔姐弟的态度可想而知,蠢萌如拉什曼,也都一惊一乍的,甚至一度加入了恶整姐弟俩的活动中,直到一位拉什曼敬重的长者告诉他,真正的敌人是自己对他人的敌意,并劝诫他善待那对华裔姐弟。

看到这里,影片的主题已经非常明了了,它宣扬的不是民族主义,而是超越民族的大爱精神。当自己的亲人正在遭受着来自敌人的袭击时,你依旧应当保持仁慈,而不被仇恨蒙蔽,你不会因为那个人和敌人有着相同的血脉与面孔,就失去爱的能力。

印度人居然拍了一部这样的电影!要知道,印度政府一直对民众强化宣传1962年的中印战争,煽动民族主义情绪,而且前段时间,中印边界上还闹过事,对峙了许久呢!

随后的剧情,对我这个具有民族主义精神的中国人来说,只有四个字:全程高能!

傻乎乎的拉什曼根本不知道那对姐弟是印度华裔,只当他们是中国人,为了遵从长者授予的信念,他竟然一次次高呼着:印度人和中国人是兄弟。他千方百计的和姐弟俩做朋友,当姐弟俩遭受小镇居民围攻时,一向胆小的他居然勇敢出面维护。

拉什曼坚持住了信念,在大爱精神的鼓舞下,不经意间超越了自我,再也不是那个需要弟弟保护的傻哥哥了。

然而,弟弟巴拉特并没有因为这种大爱,回到故乡,并且处境危险。

单纯的拉什曼没有动摇信念,他向驻守当地的军官询问如何能让弟弟回家,军官告诉他,只有阻止战争,弟弟巴拉特才能回来,不但如此,中国的士兵也能回家与亲人团聚。

随后,拉什曼又以自己的那股执着的傻劲,开始了所谓阻止战争的行动,谁都知道,他的方法并没法阻止战争,但他所信仰的大爱精神绝对值得尊敬与赞赏,它不仅超越了民族,更超越了敌我。

这一系列剧情,让人倍感震撼,我在一种深深的感动中,也最终明白了,什么是反战?反战最终的目的,是反对战争本身,而不是反对战争中的某一方。印度人在这部电影中,自始至终都没有批判过中国人,而仅仅对战争表达了否决。

回想以前,很多涉及日本的反战片,比如《硫磺岛的来信》,我都很难认同,因为身为民族主义者的我,执拗的认为,如果不在影片中强烈的抨击日本人,如果不在影片中让日本人认罪,那就不算反战片,如今想来,是我狭隘了。

《硫磺岛的来信》这部影片在很多方面都有缺陷,如人设不协调、剧情分散等等,但它的立意和境界,还是非常值得尊重。

然而,正如我之前所说,印度社会的民族主义的氛围比中国还要浓烈,并对中国充满仇视,怎么可能接受这样的影片?

不但如此,影片为了表达鲜明的反战精神,甚至安排了一段这样的剧情:中印边境情势紧张,但印度并不想打仗,弟弟巴拉特去参军,是因为他觉得不会开战,没有危险,回来以后还有补贴可以拿......如果说,大爱精神代表一种宽容,印度人勉强也就忍了,可这段内容对印度人来说简直如同侮辱,它似乎在暗示印度人不勇敢,印度人不爱国。

于是乎,这部电影的票房可想而知,据称由于票房过于惨淡,主演萨尔曼·汗已经公开表示,将自掏腰包,弥补投资方的损失。IMDb上,影片则只获得了可怜的4.1分。(印度影迷知道,这分数基本都是印度观众上去打的。)

熟悉印度电影的朋友都知道,萨尔曼·汗是个特别真性情的人,这种人小心思少,所以当听说阿米尔·汗的《摔跤吧!爸爸》在中国获得巨大成功后,他也立即愉快的表示,希望《信念》能够被中国引进。

但这部电影没有可能被引进,因为中印双方都指责对方是挑起这场战争的凶手,尽管《信念》中对中国人表达了充分的善意和友爱,但中国还是被设定为了战争的发起方,如此,怎么可能被引进?

但是,不管影片票房如何,印度人选择拍出这样的电影,我觉得就很了不起,如果《战狼2》体现出的国家实力的进步值得喝彩,那么《信念》中表达出的思想境界的提升,更值得赞美。

注:后来得知影片翻拍自2015年的《小男孩》,背景是二战,这样就合理了,目前确实也只有西方国家才拍的好这样境界的影片。

《信念》是梵镜论坛的译名,在豆瓣和时光网,片名被定为《黎明前的达拉克》。