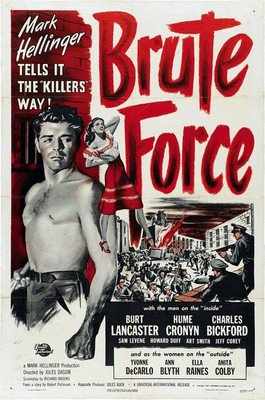

《血溅虎头门》是一部由朱尔斯·达辛执导,伯特·兰卡斯特 / 休姆·克罗宁 / 查尔斯·比克福德主演的一部犯罪 / 剧情 / 黑色电影 / 惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《血溅虎头门》观后感(一):结构超绝的越狱题材

在过度拥挤的西门监狱里,暴力和恐惧是基本的游戏准则。

惟一不解的是,监狱的管理过于松散了,典狱长也非常人性,以至于燃烧弹和手枪都弄进来了,放风时候大家可以随意走动,——这太容易出事了。

《血溅虎头门》观后感(二):译名中虎头门的含义

中国古代监狱,被判死刑的囚犯拥有单独的死囚牢,牢门墙上通常会画一个虎头,容人进出的低矮牢门则似虎口,故称虎头门。也有人说牢门顶上的虎头不是老虎,而是代表公平正义的神兽狴犴(bì àn)。不管怎样虎头门后来成为对死囚牢的借代,想必译者是将其扩大范围来指代监狱,或者根本在暗示R17牢房全体难逃一死。

虎头门还可以作虎门的别称,虎门销烟的那个虎门。不过本片显然不取此意。

《血溅虎头门》观后感(三):《血溅虎头门》

监狱题材影片很多,即便是这部影片之前也有不少。不过感到吃惊的是,这部影片的主创在一年后创作出《不夜城》(简评《不夜城》)。

虽然两部影片都是关于司法的,《不夜城》是关于执法人员侦捕罪犯的,《血溅虎头门》而是关于对罪犯的惩戒。前者带有明显的现实主义的印记,而且倾向于正面讲述体制;后者处处渗透着表现主义,从影片开始的用人名点名而非通常的数字开始,对狱警Munsey唯一的反面塑造,对R17房间人物的偏正面塑造等等,而一切却表达着对制度强烈的质疑。

2008-01-25

《血溅虎头门》观后感(四):静穆的艺术

关于女友的讨论十分有趣,时间就那么短暂地离开了牢狱。 打开门之后,是墙上上吊的暗影。 有这样一种感觉,激烈的节奏之后,是平静却并不愉快地叙述,之后山雨欲来风满楼,特别好,只怪自己愚钝,讲不出好在哪里。 “这门只开三次,进来,刑满,死掉。” 听着瓦格纳鞭打犯人的狱警,大概是某种原型的起点,就像《杀手里昂》,早于《洞》晚于《大幻影》。 火柴做灯光,盒子是山,象棋当士兵。 监狱像一个微型社会,展现了面对权力和体制的斗争。 “不用道理,不用思考,只用蛮力。” 绑在矿车上冲出去被射死的镜头实在太震撼了…… 我突然想到那也是一种静穆的美感,每个角色的情绪都不过火,最后的爆炸才来的惊喜,意外。 兄弟们快速阵亡,火焰列车撞向大门,暴政虽然被推翻了,幸福却未能如约降临,那些美好的希冀,都被死神一一抹去。 空荡荡的R17监狱,“当我知道一个人进了监狱,他肯定想尽早离开。” 结尾的破墙,很像《大保龄谋杀疑案》

《血溅虎头门》观后感(五):黑色经典:血溅虎头门BRUTE FORCE

执导该片的导演Jules Dessin,出生在一个俄裔犹太家庭.1940年经RKO(雷电华影业)的邀请进入好莱坞参与希区柯克[斯密斯夫妇]的拍摄.但不幸的是,他与希区柯克冲突甚多,六个月后就被RKO公司开除.于是,Jules Dessin就像是被好莱坞丢弃在荒野中的婴儿,开始勉强度日.

此后数年,Jules Dessin都在为米高梅公司拍摄糊口之作.1947年他终于迎来机会,加入了环球公司,跟随制片人Mark Hellinger拍摄了平生第一部引起轰动的电影[血溅虎头门],从此影评界提出"黑色电影"的概念,从而引领了一种新类型片的发展.

这是一部典型的黑色电影,影片的主角乔,在影片中即拥有凶狠残暴的负面形象,又拥有追求自由、毫不畏惧的正面的英雄般的色彩,善恶划分十分的不明显。电影人物的背景总是犯罪舞弊丛生的底层社会,即充斥着被过去的羁绊,也对不安定的未来无法自拔。

这类型的电影总是包含着雨夜、阴影、烟雾、致命美女,让人常常领略到一种虚无、悲观乃至颓废的气氛。诸如我看过的比较有名的[正午]、[出租车司机]、[愤怒的公牛]、[搏击会]、[洛城机密]、[七宗罪]、[旺角卡门]、[无间道]、[记忆碎片]、[银翼杀手]、[蝙蝠侠]、[凶手M]、[终结者]、[巴西]以及马丁西柯赛斯的大部分作品都具备这样的特质。

这类型的电影,总是充斥着低调子的夜景布光([凶手M]是比较典型的一个)。画面常常都是黑色的阴影占据了很大的面积,让人感觉压抑而又封闭。并且总是用一些斜线(类似投影)来将银幕划分成倾斜而不安定的形状。并且主角总是会大白天的躲在那种门窗紧闭的房间里,灯光昏暗,即恐怖又孤僻。在早期的黑白电影中,更让人感受到的显著特征就是人物常常被深深的阴影所吞没,只露出打了光的一半身子在阴影中行走,让人感觉它是无比的绝望而没有意义。而影片中的那些致命美女也总是伴着悲剧成为命运的牺牲品。布景上也总是一副穷街僻巷、阴雨绵绵的画面,及富萧条感。

对于我来说,这类型的电影一直都是我比较偏爱的类型,总觉得这种电影赋予电影的风格化,不仅是在犯罪电影、黑帮片中十分出彩,在像[银翼杀手]、[异型]、[巴西]这一类的80年代经典科幻片当中也有的独特的魅力。比起这种具有黑色电影气质的科幻片,如今的诸如[变形金刚]、[阿凡达]之类的电影,即使技术上很上乘,但是却缺乏了这种独特的魅力。

《血溅虎头门》观后感(六):监狱里的第四堵墙

about:电影《血溅虎头门》

这部影片《血溅虎头们》是标准的黑色电影,以监狱里面的一群囚犯为表现的对象来讲诉监狱里发生的一些故事。之前,监狱、犯人一直都是我们比较感兴趣的东西,因为毕竟像这样的边缘化的东西,见的比较少。但是,这几年监狱题材可谓“蔚然成风”,特别是打头阵的《刺激1995》和电视剧《越狱》一出来,监狱题材一下子热门起来。然而在这样的情况下回看这一部 1947年的监狱题材的电影就显得比较有趣了。

在影片中,导演将目光锁定在“17号”狱室里,主要的故事,围绕了“17号”里的囚犯展开。他们生活在西门监狱里,终日都与外界隔绝联系,他们将自己心爱女人的画片贴在柜子上,反复的看,回想和记忆让他们对自由充满了渴望,可是对于这些“犯罪”了的人,自由却是遥遥无期的东西。印象里很深的一句话就是“监狱的门一共就开三次,你入狱的时候,刑满的时候和你死的时候。”

当然了,这并不是这部影片想要表达的东西。让这里的犯人酿成暴动的倒不是因为他们要从监狱逃跑,更不是因为他们的野蛮和霸道,而是因为监狱里暗暗的较量:监狱长和这些囚犯之间的较量。

影片以最后的越狱作为一个高潮,但是正如标题,血溅虎头门,所有的“17号”房的罪犯,一个不剩全部牺牲。这样的结局对于观众来说似乎过于残忍,但是在情节上的确是一个绝佳的升华。

《血溅虎头门》观后感(七):越狱始祖片略析

朱尔斯•达辛说:“我对自己的所有作品都不满意。唯一真正喜欢的作品是《他必须死》,不过如果有可能的话,我还想要重拍这部作品。”这位黑色电影的一代宗师在选择心头所好时,没有提到《男人的争斗》,也没有提到《血溅虎头门》,前者是其职业生涯中最光辉的作品,为他赢得了1955年戛纳电影节最佳导演奖,并被弗朗索瓦•特吕弗称许为“我看过的最好的黑色电影”,后者是他的成名作,令他声誉鹊起。达辛的偏好有情感因素在内,因为《他必须死》是他和第二任妻子梅丽娜合作的第一部影片,有特别纪念意义。梅丽娜是希腊名媛,和达辛一样富有抗争精神,两人惺惺相惜、琴瑟合鸣,和梅丽娜的结合,让达辛开始了他的第二人生,和前半生相比,未必更辉煌,但绝对更幸福。其实,达辛的延展到择偶标准的价值取向,在他的成名作《血溅虎头门》里已经透露无遗。除了传达出为自由正义公平不懈奋斗的精神,《血溅虎头门》对达辛的大部分作品还起到了纲领性的作用,出现在这部电影中的男性群戏、社会隐喻、硬汉形象、生死以之的情谊等达辛元素在其后的多部作品中得到了再现。

斗士

技术会不断进步,艺术则未必。监狱题材影片不乏精品,但是要说有哪一部能全面超越《血溅虎头门》这部上映于1947年的祖父级电影,恐怕很不容易。《肖申克的救赎》中对体制化的思考显得多余,最终还是靠剧情的精巧赢得人心;《绿里奇迹》中对人性善恶的指涉太童话,以理想化的手法惩恶扬善,美好但虚弱;乃至美剧《越狱》,则只是单纯的脑力风暴,斗智的典范作品,且因商业原因从令人拍案惊奇走到了令人扼腕叹息,而香港的《黑狱风云》系列紧扣一个义字,不免偏狭。但是,《血溅虎头门》,却达到了寓言的高度,既有商业片的噱头,又有文艺片的深度,值得反复推敲,即便放在今天,还是可以居于监狱类型片的制高点俯视一众后生晚辈。《血溅虎头门》立于不败之地的原因之一,是导演达辛为此片注入了不屈的斗争精神,塑造了一群斗士形象。

《血溅虎头门》讲述了美国西门监狱R17牢房里的囚犯联合众人越狱的故事。强硬的囚犯乔•柯林斯因为抗争监狱暴政被关了十几天禁闭,狱警芒斯上尉劝他服软,未果。与乔同监室的贝克、斯班瑟、斯塔科、汤姆、戈耶等人随后在锻造车间杀死了威尔逊,此人是芒斯上尉安插在囚犯之间的间谍,就是他出卖了柯林斯。失去耳目的芒斯上尉想要发展一个新的眼线,他盯上了R17里的汤姆,不料汤姆虽然看起来斯文软弱,却颇有骨气,拒绝了上尉的要求,上尉随即捏造谎言,说汤姆妻子来信要和汤姆离婚,致使爱妻如命的汤姆上吊而死。监狱连续死人,典狱长迫于上峰压力,要取消囚犯们一切权益。在监狱管理层的政治斗争中,嗜权如命的芒斯上尉步步进逼,软弱的典狱长节节败退。芒斯得势,囚犯们的日子更不好过。柯林斯决定越狱,同监室狱友一致支持,更取得了监狱医生瓦尔特的协助,并联合了监狱报纸主编加里格、主编副手路易和报社排字工科瑞绍等人,一番策划,计划很是周密,胜算很大。岂料行动当天芒斯早已收到线报,严阵以待,柯林斯得知泄密,仍然发动强攻。柯林斯把告密者斯塔科绑在绞车上,冲向火力强劲的机枪。虽然柯林斯和芒斯同归于尽,但越狱计划最终功亏一篑,囚犯们被狱警控制,越狱主力全军覆没,R17牢房空空如也。影片结尾,狱医给曲不离口的加力索治伤,谈起此役的惨烈,他透过囚室栅栏望向天空,感慨:没有谁真正逃出。

《血溅虎头门》有一种反向审美趣味,它把一众囚犯作为正面人物来表现。首先,在外形上,囚犯乔•柯林斯、斯班瑟高大英俊、体格强健,有着男性美,是健全的“人”,而狱警芒斯上尉五短身材,像个侏儒,象征了暴力机器的丑陋。其次,在性格上,柯林斯等人有情有义、光明正大、秉性顽强、敢想敢干、勇敢果决,柯林斯斗争到死,汤姆不惧威压,路易宁被打死不泄密,都是正气凛然、铁骨铮铮的汉子,而西门监狱实际上的最高统治者芒斯上尉扭曲变态,喜欢来阴的,一再找眼线监视囚犯们的一举一动,玩弄政治手腕、阴谋诡计,人格残缺猥琐,他私拆犯人信件,捏造致命谎言,一个执法者却枉法越权,凌虐囚犯,以杀人为乐事,横暴如法西斯。好酒贪杯的狱医瓦尔特是一个阮籍式的人物,他对芒斯说:你折磨人、谋杀人,你比这里最凶残的囚犯还疯狂,你才是这里的精神病,不是他们。一语道出这个施虐狂的真相。再次,在灵魂的高度上,囚犯和狱警也判若云泥。柯林斯等人富有英雄气概。《血溅虎头门》是一出渗透了存在主义思想的境遇剧。萨特说:英雄使自己成为英雄,懦夫使自己成为懦夫。存在主义主张人应该在极端境遇中做出自己的自由选择,并勇敢的承担选择的后果,鼓励人不抱希望的行动。囚犯们正是这么干的,柯林斯等人明知计划败露还是放手一搏,虽千万人而吾往矣,悍不畏死,传达出士可杀不可辱的傲岸骨气,他们使自己成为了英雄;而芒斯媚上欺下、蝇营狗苟,是权势欲的俘虏,他的灵魂匍匐在政治污泥里,他才是更为卑下的囚犯,看似强势,其实色厉内荏,他使自己成为了懦夫。朱尔斯•达辛通过参差对照的手法,凸显了冷硬派的男性角色,刻画了斗士群像。

情谊

朱尔斯•达辛对表现男性群戏得心应手,故事讲述有条不紊,场面调度有如神助。在他的多部作品中都有一伙男人一起开展团队工作的场景,《血溅虎头门》,大家一起来越狱;《不夜城》,大家一起来破案;《盗贼公路》,大家一起来斗奸商;《夜与城市》,大家一起来摔跤;《男人的争斗》,大家一起来偷珠宝。尤其是《血溅虎头门》和《男人的争斗》中的男人们在默契合作中,结下了不可动摇的情谊。虽然把他们联系在一起的不是什么伟大光荣正确的事业,而是诸如越狱、盗窃这样违法犯禁的事情,但是他们很珍视这种感情,甚至生死以之,九死不悔,颇有悲壮的色彩。

这种男人情谊很少用语言表达,多是落实到无言的行动上。《血溅虎头门》中,柯林斯被关小黑屋之后回到监牢,贝克、斯班瑟和他握手,汤姆拿给他香烟,戈耶给他点烟,欢迎他回来,表示了对斗士的敬意,同时也透露出坚定的和他站在同一阵线的态度。《男人的争斗》中,托尼出狱后,乔给给他塞钱,帮他度过艰难时期,朋友有通财之义。这种用行动凝结出的情谊,十分深厚动人、很有分量,经得起考验。为了忠于这种情谊,这些男人们不惜付出生命的代价。《血溅虎头门》中,汤姆自杀,一方面固然是轻信了芒斯的谎言,彻底绝望,另一方面,也是不愿沦为芒斯的走狗,通过一死来断了芒斯的念头,维护狱友们的安全。主编助手路易被芒斯拷打,奄奄一息仍然咬牙不透露半点越狱计划,为了团体利益而送命。《男人的争斗》中,托尼救出了乔被绑架的儿子,在重伤垂死的情形下还是把小孩送到了家门口,兑现了对朋友的承诺。

另外,达辛对叛徒的态度和他作品中的男人们一样,也是轻蔑、痛恨的。一次采访中,记者问他当年指证他为共党分子的伊利亚•卡赞到处宣称自己没有出卖朋友,对此你怎么看。达辛对着镜头说:“这话他应该对我说,当着我的面,对我说。”生活中,作品中,达辛对待叛徒都是一以贯之的采取鲁迅对待敌人的态度:一个都不宽恕。

隐喻

黑色电影大多调子阴郁、情绪悲观,痛陈社会弊病,揭露人性危机。《血溅虎头门》是典型的黑色电影,其社会关照和人性思考都颇为严峻。《笑傲江湖》里的台词说:有人的地方就有江湖,人心就是江湖,你怎么退出江湖?《血溅虎头门》也流露出了相似的无处可逃的觉悟,医生感叹:没有谁真正逃脱。是啊,世界就是监狱,社会就是囚牢,你怎么越狱? 或者更确切一点的说:极权社会就是监狱。这种全局的、宏观的的隐喻,在达辛的其他作品也运用得很成功,比如《不夜城》,影片是一幅纽约四十年代的浮世绘,繁华与罪恶交织的纽约是一座物欲横流的赤裸城市,达辛借片中人物之口说模特被摔跤手杀死的事件只是纽约的八百万个故事之一,这里纽约就不仅仅是纽约了,而是整个美国的缩影;比如《夜与城市》(又译《四海本色》),著名影评人迈克尔•斯拉格评价道:“达辛将伦敦变为一座满是破灭的理想和不断的梦魇的荒城。他巧妙地将奇幻与现实融合得天衣无缝。”显然这里伦敦也不再是伦敦,而是象征了整个二战后西方文明,达辛的黑色电影和T•S艾略特痛陈西方文明失落的诗篇《荒原》有着微妙的精神共振。

既然是寓言,就可以多解,监狱对应社会,只是其中的一解,我们还可以对监狱的所指作更多的发散、勾连。其一,柯林斯等人殚精竭虑,行动有力,甚至身死殒命,但就是没法打开监狱的大门,胜利大逃亡没有实现,这不得不让人想到越狱的成败非关人力,而是天定,监狱是宿命的象征,你可以反抗宿命,但谁也逃不出宿命的罗网,人人都是俄狄浦斯。其二、正如医生所说,芒斯上尉才是那座监狱真正的精神病,披着法律的外衣折磨人谋杀人,倒是一个真正应该坐牢的人在管理监狱,这就是生活的悖谬,监狱是荒诞的象征,荒诞是生活的常态,那些反抗荒诞的人收获的只是无奈,荒诞的石头总要滚下山,人人都是西西弗斯。其三,经过了这次暴动,难说不会有比芒斯更强横的人来接掌监狱大权,而新的柯林斯又会崛起,新一轮的压迫-暴动循环又将开始,只要监狱体制不改变,囚犯和狱警的斗争就会无休无止,生生不息,监狱是体制怪圈的象征。体制怪圈无处不在,人们只是徒劳的左冲右突,旧怪圈打破,新怪圈又生,我们是孙悟空,怪圈是佛祖手掌。其四,能够一眼看通透,可以说清楚、道明白的寓言都不是好寓言,《血溅虎头门》提供的寓言过于宏大,涵盖面深广,是一个高难度的寓言,以语言之舟想要穷尽烟波浩渺的阐释之海,殆矣。那么明智的做法就是不再继续这种搔不到痒处的阐释,佛曰不可说。

开创

朱尔斯•达辛的从影之路并非一帆风顺,但是他总算拍出了风格一新的黑色电影,开创了美国的新现实主义流派。达辛一路磕磕绊绊,最终还是走出了康庄大道,究其原因,至少有四个方面。

其一,达辛是幸运的。雷电华公司要他学六个月电影,然后雇用他,结果达辛跟随希区柯克学习的成绩并不理想,雷电华不要他。接着美高梅伸来橄榄枝,要他拍几个短片看看他的功力,结果美高梅并不喜欢他拍得太先锋的东西。达辛只好去找别的工作,眼看导演的门就要对他关上了,转机却突然出现。有一天附近的一家小电影院要找一部短片来填补档期,就找米高梅去讨点无用的片子,不知怎的就拿走了达辛导演的短片(《The Tell-Tale Heart》),居然大获成功。这部短片为达辛赢得极大好评,他也因此终于获得一个长达七年的合同,正式进入美高梅工作。

其二、性格决定成败。达辛是一个很有种(got balls)的人。达辛在晚年自述,在美高梅工作很不愉快。公司并不尊重导演,给导演们重重设限,总是想方设法阻止导演到剪辑室去,导演对自己拍的电影没有任何决定权,对此,达辛感到非常痛苦。有一次达辛对一个剧本的意见并没有被米高梅接受,他为此独自罢工14个月。公司高管想要治一治这个刺儿头,把他叫到办公室,众人环绕,犹如审判,高管采取的是旁敲侧击的策略,说他有一匹赛马在右边线一旦跑太快就会弄痛睾丸,所以总是慢下来,于是他们对马吼叫,让马改正了这个毛病,高管把达辛与马相提并论,把他比作那匹要保护自己的balls(个性、尊严) 的马,言下之意是希望达辛像那匹马一样识相:到我这就得听我的,就得给我做驴做马。而达辛的答复是:我的蛋蛋是不会让你捏在手里的,你这个混蛋。随后就辞职了。达辛称离开美高梅公司是“逃离”,是摆脱长久以来的痛苦,流露出越狱得逞的喜悦。有趣的是他离开美高梅后,加入环球公司,拍的第一部电影就是越狱题材的《血溅虎头门》,不知是有意还是巧合。《血溅虎头门》中没有人逃出,但是达辛却逃出了钳制,拍出了自己作主的作品,艺术生命得到了新生。除了有种,达辛还很有魄力。新浪潮电影运动的奠基人之一的法国导演克劳德•夏布洛尔说达辛是一个敢想敢做的人,充满活力。他敢于拍大场面,《血溅虎头门》里几百人暴动、《不夜城》的纽约全景航拍,这都是当时好莱坞导演们不敢尝试的。他敢于走出摄影棚,把摄影机扛到大街上,更是开风气之先。

其三,达辛有艺术上的混血优势。达辛年轻时曾到欧洲学习戏剧,经过五年在意大利、法国、西班牙、德国、英格兰、捷克斯洛伐克、瑞士、葡萄牙等国的游学,他回到了美国,他不仅学会了一点法语、意大利语,也对欧洲的历史文化有了一定了解,吸收了欧洲电影艺术的营养。这五年的游学,对达辛在电影上突破好莱坞范式开创全新风格是大有帮助的。克劳德•夏布洛尔这样评价《血溅虎头门》:大部分时间都是年轻人的画面、三级、荒诞淫荡的这些好莱坞电影里盛行的东西,在这部电影中一点都没有。这位名导演说:我感受到一种比美丽给人带来的震撼还要强烈的压力,这种感觉的确让人非常惊奇。电影史学家帕特里克•布里翁则指出:《血溅虎头门》是一部用法国的方式演绎的美国电影。对达辛的另外一部重要作品《不夜城》,克劳德•夏布洛尔认为:《不夜城》是第一部美国的新现实主义电影,在此片中达辛将好莱坞和意大利的现实主义联系起来了。异域文化的输血使得达辛具备了世界视野,博采众长后自成一家。

其四、导师功不可没。达辛在一次采访中说,跟随希区柯克拍片,发现大师有两个爱好。其一就是每拍完一个镜头都会问:“你觉得这个镜头怎么样,达辛先生?”――一个初出茅庐的菜鸟能对大师的工作提什么意见呢,达辛后来感叹:这个坏蛋折磨我。另外一个爱好,就是看都不看他就扔东西给他,要他接住,有一次十分离谱,居然向达辛扔了一个很大的金鱼缸,缸里居然还有金鱼,达辛还居然接住了。――采访录像到这里,应该来个黑屏,打上字幕:珍爱生命,远离大师。但是在大师身边,好处也不少,大师对他不薄,每天午饭的时候手把手教他剪辑、摄影机角度和各种技术,耳濡目染,言传身教,大师亲炙,达辛受益匪浅,为以后开创自己的电影之路打下了坚实的基础,那些“折磨”是值得的,痛苦不是白忍受的。

(已刊,勿转)