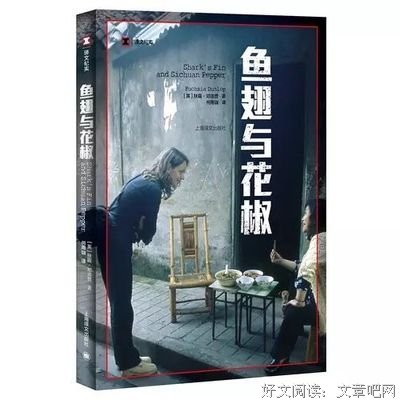

《鱼翅与花椒》是一本由[英]扶霞·邓洛普著作,上海译文出版社出版的平装图书,本书定价:48,页数:265,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鱼翅与花椒》读后感(一):《鱼翅与花椒》读完,我很想去扬州

我不算是个吃货,对于吃的一向是贫下中农的标准:能吃饱就行。

据说,小时候家里穷的揭不开锅,我们一家都是拿馒头就咸菜吃的。而我爸妈的婚礼,也是惨得不行,对外的婚宴,还有几样咸菜来凑数。

《鱼翅与花椒》读后感(二):实际上是个思考题

一本纪实文学,扶霞在中国寻味之旅。相较于其他外国人写的中国纪实文学如《剩女时代》,扶霞写的算很浅的,但抵不过扶霞可爱呀!!

“终于,我能够对自己承认,我是做不了什么社会经济分析师的,甚至也当不了一名真正的记者。我就是一个厨子。”

《鱼翅与花椒》读后感(三):酸甜苦辣,百味人间

扶霞,一个土生土长的英国人,却因为因为喜爱中国美食,而在中国定居,使中国成为她的第二故乡。从她的眼中我们可以看到中国近二十年来的乡土变迁和社会人文的变化,具有一定的参考价值。 扶霞作为一个外国美食家不仅品味了中国美食,而且在品味的过程中也没有丧失怜悯和慈悲心,并找出其中的原因。 酸甜苦辣,百味人间。

《鱼翅与花椒》读后感(四):做成夹生饭的一锅粥

作者写自己在中国的生活经历,以及对中国美食的认知尚可一读。因为作为个体的人对异国美食,一千个人有一千种不同的感觉。扶霞如果能从自我的感知和体验,再进一步从美食理论上,归纳总结中国美食重要特征。可谓足矣。不幸的是她揉进来不少关于中国历史的叙述和议论,凸显力不从心。好好的一锅粥,做成夹生饭。应该是二星半的评价。

《鱼翅与花椒》读后感(五):吃文化

一个英国女孩爱上了中国的吃文化,这本书作者从四川吃到湖南,到香港,再到扬州,也经历了中国人从一开始的不够吃,到后面的要吃好的,再到最后的要吃巧,是她品尝中国美食的过程,也是中国变迁的过程。

也不知道刚拔了智齿的我是怎么看完了,看着看着就更饿了,这本书写的很生动,仿佛看完一章就想去吃后面菜谱上的菜了,推荐

《鱼翅与花椒》读后感(六):吃文化

一个英国女孩爱上了中国的吃文化,这本书作者从四川吃到湖南,到香港,再到扬州,也经历了中国人从一开始的不够吃,到后面的要吃好的,再到最后的要吃巧,是她品尝中国美食的过程,也是中国变迁的过程。

也不知道刚拔了智齿的我是怎么看完了,看着看着就更饿了,这本书写的很生动,仿佛看完一章就想去吃后面菜谱上的菜了,推荐

《鱼翅与花椒》读后感(七):一个英国女孩眼中的川菜和中国

一个英国女孩眼中的川菜和中国。

书里对生活和食物的描写很细腻,扶霞对成都不仅是喜爱,还有依恋。这本书不仅是写怎么做饭,也有对老街改造、食品安全和杀害野生动物等问题的思考。每一章最后会有一个菜谱或者菜单,可以学着做做看。

总之又是一本让我看完想回家种田做饭的书。每天看个一两章就很舒服。

《鱼翅与花椒》读后感(八):关于点心

书中有这么一段关于点心的解释:

点心这个词涵盖很广,很难直接翻译成英语,但中文字面意思也可以解释为“触动人心”。 事实上,点心不是这个意思。心是指心口,指胃。点是动词,加一点东西的意思。点心就是正餐之前防饿吃的一点点食物。

点心和零食是不同的。点心可以用来止饿,但是零食只是吃着玩的东西,不能拿来抵饿。

《鱼翅与花椒》读后感(九):略显生硬的中国文化

读完了一遍,的确有一种亲切的感觉,不过感觉作者太想把中国传统的经典文化融入自己的菜和故事里,作者学到中国经典文化只是皮毛而已,却一而再再二三的想体现自己对中国传统文化的了解是足够深刻的,寻章摘句,太想提升书的深度,显得有点叶公好龙。不过让一个外国人真正了解中国的经典著作和哲学的确有点强人所难,毕竟很多中国人对传统经典的重视都不够。

《鱼翅与花椒》读后感(十):我为什么还要从一个外国人嘴里去了解中国

吃,是中国人的灵魂。往生物学意义上说,这片土地上就没有中国人不敢尝试的,哪怕他是珍惜动植物,或者来历不明的再来入侵生物(这些年生物入侵的风滚草.水葫芦,哪样不是靠吃来拯救生态平衡的)。从社会学意义上讲,中国人迎来送往那点人际关系的精髓可不就在这"吃"里嘛——正所谓,有什么事是一顿夜宵解决不了的,如果有,那就两顿。