《比较政治经济学》是一本由朱天飚著作,北京大学出版社出版的简裝本图书,本书定价:26.00元,页数:275,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《比较政治经济学》精选点评:

●算是国内比较政治经济学的开山之作 朱老师本身学术素养极高 将比较政治经济学阐释为一种分析国家社会公民三者互动的学科 分析视角 例证 体系都颇为精彩 很幸运能够读到这本书

●卧槽神书

●当年考研最喜欢的一门……另外一门就是行政法了…但是行政法意识形态太明显,还是看看就ok不能细究…跑去补习董良辰的文

●现代经济(市场经济/资本主义经济)的特点:1.核心是商品生产 2.生产资料由私人垄断占有 3.劳动力的自由买卖以及与生产资料的分离(P25) 国家解决了两个问题:1.统一的国内市场 2.贸易转型:互补性贸易—竞争性贸易(P26)波兰尼:传统经济与市场经济的根本区别在于,前者被置于社会之下而后者凌驾于社会之上。(P33)现代国家与现代经济在形成中相辅相成,而它们发展的根本动力来自一个持续、残酷的军事竞争环境。(P37)

●非常精彩、真诚的著作,学术入门者如果读了这本书简直可以秒杀一切其他门派,当然,如果了解的多了就会超越这本书,当然全面的超越朱老师的观点也是不可能的,因为他太强了!

●借书人

●太精彩了,对于文献的梳理很有见地而且清晰。

●太好看了

●在中国开启了比较政治经济学的研究,朱老师功不可没!

●通论型,而且指向性明显呵。

《比较政治经济学》读后感(一):比较政治经济学

初读还是比较拗口难以理解全部的内容,需要看完部分章节后对目录框架进行补充才能形成比较经济

政治学的结构。

概论只是描绘当前政治经济学和国际政治经济学与比较经济政治学的不同之处。但是因为名词重复性过高,及政治本身的拗口理解问题,可能容易迷糊。 简而言之比较政治经济学算是一种跳脱在普通政治经济学之外,对不同结果发展的比较。

历史部分对不同帝国和当前国际经济体系的形成,演变与更迭。 对不同国家的政治经济历史背景进行比较。

范式部分更深入描写国家不同的制度关系,重点分析国家,社会,资本,工人阶级四个方面在不同国家

比重不同而出现不同的经济形势。

专题比较目前几种不同的国际体制及经济发展模式。

算是较少接触政治类的内容,基本的了解估计还停留在毛概上面,经济学也比较浅显,停留在微观和宏观的比较上。但是明显能感觉出来的是,比较政治学已经用非常简化的语言来比较不同的政治经济了,使得大部分人对专业的比较也能有所理解。开阔视野,扩充谈资,对国际政治经济局势大观性上也有些许了解。

《比较政治经济学》读后感(二):比较政治经济学的范式

比较政治经济学的范式

朱老师全书的逻辑脉络一致,范式和专题的设置亦相当得当,理论和解释应用呼应而相得益彰,读起来颇畅快。在这里小结一下以便以后回顾。

国家主义

1. 国家与社会的互动分析模式:国家与社会是持续互动的;通过引入国际层面的因素,国家主义范式突出了国家在国际国内层面交汇处的特殊位置以及以国家安全为中心的特殊职能和意愿,它们与主要社会力量以利润和福利等经济宿舍求为中心的职能和意愿截然不同,因此行程了国家作为独立行为者的基础。

2. 国家自主性与国家能力之间的相辅相成。

3. 代表学者:

斯科波尔(Skocpol)《把国家找回来》bringing the state back in

维斯(Weiss)霍布森(Hobson)《国家与经济发展:一个比较历史性分析》States and Economic Development: A comparative Historical Analysis

卡岑斯坦(Katzenstein)Conclusion: Domestic Structures and Strategies of Foreign Economic Policy

梯利(Tilly)Coercion, Capital, and European States.

新古典政治经济学

1. 寻租理论(对政府官员与工商业者的寻租创租过程的概括)、集体行动理论(社会一方的利益集团)、理性选择政治经济分析(更倾向于国家为重心),微观基础连接意愿与行为为理解国家社会和经济的关系变化提供了很强的因果逻辑。

2. 代表学者:布坎南、托里森、奥尔森、罗伯特贝茨、玛格丽特莱维

社会联盟范式

1. 政策依靠社会联盟推动,对国家和社会进行分解(重组);以利益为中心的研究视角;对国际政治、经济机构以及历史演变等宏观变量的重视;研究方法的多样性。

2. 彼得古勒维奇:推动某种政策的社会联盟的政治运作,强调社会联盟在决策中的重要性。

3. 罗纳得罗高斯基:国际贸易和国家资源禀赋如何影响社会联盟的形成,强调社会联盟形成的条件。

制度主义

1. 分析规则规范对个人或者组织的利益能力和行为的影响,包括历史制度主义和理性选择制度主义

2. 历史制度主义:强调制度的延续性和对政策结果的决定作用,制度是政治、社会力量互动的无意识结果;历史制度主义会更强调制度变化对政治社会组织或者集团权力平衡的影响,更偏重作为原因的历史制度而不是作为结果的历史制度,即不研究制度变迁。

强调“路径依赖”,事件发生的事件和顺序对制度形成有重大影响——帮助理解制度黏性和制度作为历史的无意识结果

代表:卡岑斯坦《权力与财富之间》(Between Power and Plenty: Foreign Policies of Advanced Industrial States)

霍尔《统治经济》Hall. Governing the Economy: The Politics of State Institution in Britain and France.

3. 理性选择制度主义:理性选择和制度在一个互动的过程中,制度本身也是理性选择的结果;制度变迁是个人在外部环境变化或内部学习的影响下对制度的重新评价。

代表:诺斯《制度和经济发展》《西方世界的崛起》《制度,制度变迁和经济发展》

个案分析:

日本:发达国家的经济调整

全球化对分配系统和生产系统提出的挑战,生产系统更为主要一些

战后经济发展的成功:

内部:政府积极干预的产业政策(虽有积极宏观调控但社会的税务负担和政府总财政支出不高)- 国家和社会的紧密关系-国家与财阀的合作(劳工力量相对很弱)

=日本公司:互相合作各司其职:政府通过银行和财阀推动经济发展,这种专注来自于劳资和平,而劳资和平则来自于大型企业的终身雇员制度

外部:美国支持+国际金融资本流动不强,汇率稳定

70年代末80年代初全球化过程逐渐展开

美国向日本施压要求开放市场-----经济停滞

日本经济泡沫的出现:《Plaza Accord》日元升值(为何能提高美国铲平竞争力?)~有利日本对外投资+政府调低利率促进投资~大型企业,银行,与政府连接松动~银行盲目投资引发经济泡沫

经济停滞的解释

(资本主义多样性vs全球化趋同性)

1. 结构因素

经济发展阶段:政府指导下的长期投资更适合于后发展国家实现追赶的过程,而成为发达国家没有其他经验可供借鉴就需要依靠自由市场调节来引导科技创新和发展(发达国家也有经济发达程度之分?科技水平也有科技程度之分?何为没有经验借鉴?Ronald Dore, Stock Market Capitalism/Kathryn Ibata-Arens, The comparative political economy of innovation)

国际因素:

冷战-全球化:不稳定汇率,国际金融资本流动-冲击封闭模式

之前重视对企业协调轻视对企业的监控--政策失误(Bai Gao)

国内因素:日本经济是一个两两面体,一面是具有国际竞争力的出口产业,一面是低效率的国内经济部门,1985年汇率升高后有竞争力的产业转向海外,只剩下国内低效率的组合=90年代经济停滞(Richard Katz)

2. 政策因素(政治经济原因)

Weiss:经济危机是政策失误,日本政府仍然具有很强的推动产业转型的能力

eiji Endo:海外企业的进入打破了政府与国内企业之间的行为规则(海外企业学习了中国的规则,为什么??)导致国家对经济的指导作用衰落

Robert Pekkanen:高速发展增加了社会可能用来进行政治运作的资源-公民社会崛起,限制政府权威

发展中经济与发展型政府

late-late developer

发展途径:外贸,外资,外援,外债+盘剥农业(劳工?)

赫希曼比较后发展与后后发展:

后发展:制造业迸发式快速发展,大型工厂和企业化的工业化,工业品制造,压制大众消费倾向,重视制度因素作用,农业促进工业作用小

后后发展:除第六点符合外,第五点长期后符合外,其他与拉美经验相反

Amsden&Wade:韩国台湾东北亚-pilot agency

行政机构的内部凝聚力来自于官员的精英归属 EA: States and industrial transformation

Weiss & Hobson:政府在决策和执行两个层面都需要与社会合作

市场论:从个人理性假说出发的演绎法

国家论:从东亚模式出发的归纳法---为什么会违背理性假说=官僚的集体行动为何能达成=共同利益=个人利益和国家利益的统一?条件?

政府官员之间的个人关系极可能成为内部凝聚力实现嵌入自主性,也可能成为满足个人利益和创租的基础

Cummings:历史制度分析-日本对韩国台湾的影响

之所以国家能够作为一个统一的行为体是有其微观基础的:强烈的外部竞争导致的国家安全危机,使得个人利益和国家利益实现了真正的统一。

再次总结:

持续的发展意愿,高度自主性的核心经济官僚机构,紧密的政商合作,有选择的产业政策

《比较政治经济学》读后感(三):《比较政治经济学》

一个学期快要结束了,这个学期经历了很多事,读书不再是生活的绝对主导,但这种脱离了书本的感觉并不好,心里空荡荡的,还是怀念过去一门心思读书的单纯生活。不过这学期也是幸运的,有幸选了朱天飚老师的比较政治经济学课,受益匪浅,朱老师的课是到目前为止对我影响最深的课,其次是大一时李会欣老师上的政治学原理,后者给了我政治学的启蒙教育,让我对政治学产生了向往,也对中国的政治学有了大致的了解,而朱老师给我的则是更加广阔的学术视野,使我对比较政治经济学乃至政治经济学的国内外研究现状有了一定的了解,还带给我方法论的启迪和训练,改变了我的思维方式,更激起了自己对一个学科的长久的热情。每周都要阅读大量的文献,或者是学术专著,或者是学术论文,虽然阅读量远不如国外的要求,但这么多英文材料已经压得我喘不过气来,但我不后悔,朱老师严格的学术训练带给我的益处会使我终生受用不尽。每周的讨论课都会长达5个小时,我不是那种善于表达的人,更多的是选择倾听,但我会深深地融入这种学术讨论的氛围之中,不为了别的,就为了求知和探究,这种感觉带给我极大的精神享受。如果再给我一次选择的机会,我仍然会选飚哥的课,尽管作业那么多,尽管上课时间那么长,但我绝不回头,以后还有飚哥的课我也仍然会选,为的就是那种纯粹的学术氛围。

这门课自始至终都要看的参考教材就是飚哥写的《比较政治经济学》,是这一研究领域在国内的开山之作,是每一个希望学习和研究比较政治经济学的人都应该读一读的好书,且不说书中包含的极大的知识存量,仅就飚哥严谨的研究理路和广阔的学术视野而言,也称得上是一本难得的学术佳作,看看每一页占三分之一以上篇幅的参考文献就知道写作这一本书飚哥要看多少书多少论文,这种积淀是一般教材类图书的作者所难以比肩的。我一般不会在读书笔记中夸哪本书有多么好,但我还是不得不佩服飚哥的耐心和毅力。飚哥在序言里曾说导师卡岑斯坦对他产生了巨大影响,其实飚哥自己也在实践着卡岑斯坦的风格,也对学生“细致入微地关心和不厌其烦地教导”,使我们同样地“倍感温馨”,同时,我也觉得飚哥是“一座永远都无法逾越的高峰”。或许有太多感激的话想要表达,但却发现不知从何说起,只能说飚哥给我太大影响,这是我一辈子都不会忘记的。

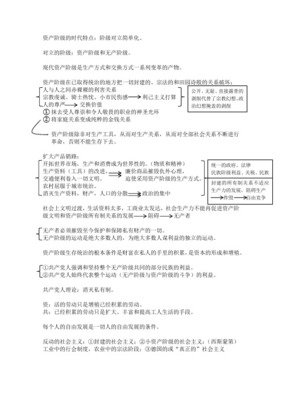

朱老师在第一编概论里首先介绍了政治经济学、国际政治经济学和比较政治经济学,曾经作为重要学科领域的政治经济学在于19世纪70年代转向经济学之后,其原有的研究对象和研究领域就不再是学术的主流,但这不意味着它的销声匿迹,作为研究国家对经济事务管理的学科,政治经济学现在成为政治学的一个研究领域。国际政治经济学和比较政治经济学都产生于20世纪70年代,但二者的发展程度很不一样,后者因为研究领域、方向和方法的多样化,发展速度慢于前者,因此直到现在也没有几本能够完整展现该学科主要研究内容的教材或著作,包括国外也是。比较政治经济学共有三个学术源头,分别是1973年的第一次石油危机所引发的学术思考,关于发展问题的政治经济学研究,以及理性选择方法的推广,以这三个源头为基础,比较政治经济学从上世纪70年代以后沿着对发达国家经济调整的比较、发展中国家发展的研究等问题不断发展。

本书的第二部分主要介绍二战前欧洲的政治经济发展,其目的在于通过历史来了解现代国际政治、经济体系的形成与演变,以及在这个体系内国家的生存与发展。通过研究欧洲国家的形成可以发现,欧洲各国经历了持续的战争威胁,这就使得欧洲国家的形成与战争有着千丝万缕的联系,用蒂利的话说就是“国家产生了战争,战争产生了国家”。在战争的威胁下,各国需要汲取资源,而要长久的汲取,就产生了国家通过与社会各阶层协商获得资源的需要,于是议会得以产生。虽然欧洲国家的产生并不是这几句话能够概括的,但这也从一个侧面反映了欧洲与其他地区的不同,缺乏这种持续的战争威胁,以及没有将这种威胁转化成新的政治体制是这些地区没有产生现代国家和现代经济的关键原因。另外,以市场经济为主要特征的现代经济也产生于欧洲,这也跟竞争有着紧密关系,但市场不会自然产生,它离不开国家以及国家间的竞争为其创造条件,同时也依赖于国家的推动,因此现代经济和现代国家的关系是互动的,二者缺一不可,同时二者的形成于发展还要靠国家与社会的权利平衡来实现。国家间的政治、经济关系会产生国际政治、经济秩序和体系,历史上更形成两个全球性的体系,一是英国主导下的世界政治、经济体系,另一个是美国主导的。前者的主线是贸易和金融,强调自由放任和金本位,后者则体现为一种“嵌入型自由主义”,社会对国际体系产生更多影响,自由也不再是绝对的主导,尽管美国一直标榜自由。因此朱老师在书里指出,二者最大的不同是对国际市场和国内社会关系的权重不同。另外,各个国家的发展道路也不相同,英国更多的出于自己是第一个发展的国家,因此具备了其他国家所没有的早发优势,自然地它也形成了自由放任的习惯,但即便如此,国家仍然发挥了重要作用。而其他国家在起点上落后,因此要追赶就必须通过国家力量的推动,美国、德国、俄罗斯、日本等国家分别构成了第一、二、三代后发展国家。在这些国家的发展过程中,国家通过提供资金、产业政策、贸易保护等措施为本国的经济发展创造了良好环境和强大动力,使得这些国家能够高速发展。在后面介绍东亚国家发展的时候,作者对克鲁格曼的观点提出了挑战,后者认为东亚经济奇迹是因为大量投入资源,因此不可持续,但通过作者介绍的这些后发展国家的经验可以看到,每个国家在发展之初都要经历这样一个阶段,需要通过资金、资源的投入来发展经济,然后才是技术的升级和效率的提高。

范式部分分别介绍国家主义、新古典政治经济学、社会联盟和制度主义四个分析视角。国家主义范式主要通过以国家与社会的关系为中心来研究比较政治经济学问题,在经历了对国家的忽视之后,学术界开始要求“把国家找回来”,强调国家在经济发展过程中发挥的主导作用,其中,国家能力和国家自主性是核心概念,只有具备较高自主性和国家能力的国家才能成为真正的“强国家”。新古典政治经济学则探讨经济学与理性选择方法,强调个人理性是这一视角的特点,主要包括寻租理论、集体选择理论和理性选择政治经济分析,除了前两者主要从官僚和组织成员的角度来看问题之外,后者主要是从微观层面探讨国家的行为,即将统治者与国家联系起来,用个人理性的方法分析国家的行为。社会联盟范式则突出政治运作的重要性,强调国家和社会内各部分的互动对政策的形成和执行的影响。而制度主义范式则分为历史制度主义和理性选择制度主义,前者更强调历史的影响,而后者则跟理性选择政治经济分析有着紧密联系。应该说,在进行比较政治经济学研究的过程中,不会严格按照四个范式的划分来进行研究,而更多的是结合这些范式但有所侧重。

最后一部分进行的是专题研究,包括对发达国家、发展中国家和转型国家的研究。发达国家在二战后一般都建立起了福利体系,这种强调分配的体系虽然给社会成员带来了极大的福利,但也很快出现了问题,福利的供给出现了困境,供求矛盾突出,因此各国开始向“右”转,力图减少国家干预,提高市场力量的重要性,但社会力量的日益强大,使得这个过程很难真正实现其原定目标,出于选举考虑,政治家不得不保留大部分福利项目。当然,各个国家不尽相同,即使在全球化的背景下,协作市场经济也没有被自由市场经济所取代。而发展中国家的发展问题则是很多学者特别是来自发展中国家的学者所关注的重点对象。东亚的经济奇迹引起人们对国家干预和政商关系的广泛关注,依赖于埃文斯所谓“嵌入式自主性”的发展型国家,通过制定产业政策,建立政商合作关系,以及强烈的发展意愿推动了经济的快速发展。当然,这些国家也面临着问题,特别是亚洲金融危机之后,更引起人们对这一发展模式的思考,东亚模式中所存在的权贵资本主义、裙带关系等问题为危机的产生埋下了隐患,过早的实现金融领域的自由化导致了危机的产生。但这并不影响人们对东亚模式的认可,毕竟关键因素应该是强烈的发展意愿,它决定了发展型国家的兴衰。最后是以苏东国家为代表的转型国家,更准确的说是从高度计划的社会主义国家转向资本主义市场经济国家,在这个过程中政治民主化和经济自由化基本上同时展开,但政经改革是否应该同时展开则是值得讨论的问题,因为同时与否都带来了严重问题或者带来了较好的成绩。这说明民主化与经济发展并没有严格的因果联系,更多的应该考虑改革过程中国家建设是否取得较好成果,国家能力和国家自主性是否能够获得提高。应该看到,不同的国际影响、不同的历史制度、不同的改革理念都能使政经力量塑造出不同的转型过程和结果。至于说结果如何,还应该继续观察。

以上是《比较政治经济学》一书的主要内容,朱老师给我们开列了仅目录就达百页的参考文献,可惜我们上课的过程中很少阅读,而仅仅局限在指定阅读材料上,如果要深入研究这个领域,要看的书和要做的事还很多很多。

谨以此文作为对朱天飚老师的诚挚敬意!感谢朱老师一个学期以来孜孜不倦的教诲!

《比较政治经济学》

作者:朱天飚

目录:

序言

第一编 概论

第一章 政治经济学、国际政治经济学与比较政治经济学

政治经济学

国际政治经济学与比较政治经济学

比较政治经济学的起源、发展及现状

本书的写作目的与章节安排

第二编 历史

第二章 现代国家与现代经济的崛起

现代国家与现代经济崛起的微观基础以及中世纪欧洲的政治经济形态

现代经济与现代国家

现代经济与现代国家的互动

从比较的视角看欧洲

第三章 现代国际政治经济体系的形成、演变与更迭

现代国家系统的特点与发展

国际市场的特点与发展

英国霸权下的国际经济体系

美国霸权下的国际经济体系

第四章 后发展国家的发展战略与道路

发展战略与政府作用

后发展国家的特点

第一、二代后发展国家

第三代后发展国家

第三编 范式

第五章 国家主义

国家主义范式的兴起

作为独立行为者的国家

国家自主性与国家能力

国家主义范式的贡献与问题

第六章 新古典政治经济学

从古典政治经济学、新古典经济学到新古典政治经济学

寻租理论

集体选择理论

理性选择政治经济分析

第七章 社会联盟范式

社会联盟范式的主要特点

“困难时期的政治”

“贸易与联盟”

比较与分析

第八章 制度主义

制度与制度主义

历史制度主义

理性选择制度主义

比较与分析

第四编 专题

第九章 福利国家的发展与困境

福利国家的概念

福利国家的起源与发展

福利国家面临的挑战

个案分析:社会民主体制

第十章 发达国家的经济调整

经济调整与资本主义的多样性

全球化下的经济调整

全球化下的资本主义多样性

个案分析:全球化下的日本

第十一章 发展中经济与发展型政府

后后发展国家概述

发展型国家的概念

个案分析:韩国奇迹的缔造

比较后后发展

第十二章 发展中经济与发展型政府的问题与危机

东北亚经济发展的问题与发展型国家面临的挑战

债务危机与金融危机

个案分析:韩国危机的形成

全球化下的发展型国家

第十三章 转型国家与转型经济

政治经济转型概述

国家建设

经济自由化

转型的多样性

结语

北京大学出版社2006年1月第一版 310千字

《比较政治经济学》读后感(四):2016年5月12-7月21日

2016年5月12日

《比较政治经济学》

看完导言,觉得这本书应该不会令我太失望。看得出来,这是一本有多年沉淀的书。而且作者的写作应该是轻松又严谨的。他说话的语气说不上有趣,但是能感觉出来,大概不会太无聊。就像一个人说到自己喜欢的事物时,总会激动的,这种情绪会感染听众。

我想知道,之前那几本书的作者,真的在讲述的过程中得到快乐了吗?我觉得他们的写作应该是不愉快的。

我偶尔会对妹妹说一些政治历史的知识,我的语气一直是:我告诉你一件特别神奇的事……是的,我确实觉得那是神奇的事,我觉得它们很有趣。我的妹妹是个只爱看耽美和起点的糙汉高中生,但是她听完也会觉得很有趣。

我觉得知识不应该让学习者感觉难受。那应该是很有趣的事情。即使是无聊的数学,热爱它的人也能把它说得很有趣,因为在他们眼里,数学确实就是那样的。

2016年5月13日

《比较政治经济学》

看到了第二篇,感觉棒呆了!完全解释了我一直想问的问题:国家的形式,它的起源和变化。

我看的其他解释,都是单纯从政体角度来解释的。这个角度太单一了,无法解释所有现象。比如中世纪的威尼斯和城市联盟,以及它们的发源和消失。

这本书值得看第二遍。以上是一些零碎备忘截图。

然后发现,这个学者是在北大教书的。想起来我之前想找的书,哪里都找不到,只有北大的图书馆有。默默地沉默了……=_=

我之前一直觉得大学学不到什么东西,大概是因为我读的大学里根本就没有真正的学者。我的老师选择教师这份职业,只是因为它轻松工资高,或者他们干不好别的。

这种人没什么能教我的。他们能教我的,我上网都学得比他们教得快。

2016年5月14日

《比较政治经济学》

第二篇:历史

3. 现代国家与现代经济的互动

4. 从比较的视角看欧洲

①国家与资本的联合是正确的(宪政主义国家)。前者为后者提供私有权保障,后者为前者提供稳定的税收来源。如果国家靠掠夺境内资本获得财富(绝对主义国家),它可以获得短期内的强大,但长期下来,要么资产阶级呼吁革命,要么导致资本流失,要么商业难以发展(税收无法增加)。它们的发展模式是对外扩张,继续掠夺境外资本。但注意,这不是可持续发展的国家。

②贸易分为互补型贸易和创造型贸易。前者是劳动者和土地捆绑的,后者才是可自由流动的现代经济。

③商贸国家、帝国、以及边境贵族,三种国家实体形式。最后融合出主权国家。

④本篇最后一部分(从比较的视角看欧洲)不做笔记。因为全篇都是精华。它回答了我一直想问的问题:为什么是欧洲?为什么不是印度、中国、伊斯兰国家?为什么现代国家、现代制度、现代经济都是从那里崛起的?另外,欧洲历史和春秋战国时期有异曲同工之妙。

这本书太棒了,如果看到一半也不令我失望的话,我就买一本纸质版的珍藏。

2016年5月15日

《比较政治经济学》

第二篇 历史

第三章 现代国际政治经济体系的形成、演变与更迭

3.1 现代国家系统的特点与发展

①经济强国为什么不等同于强国?要把经济能力成功转变为政治、综合能力。

②霸权更迭:英国、美国(无可争议的),法国、西班牙、等(有争议的)。

③为什么是英国:资本化的贵族形成议会,与国家机器抗衡,形成平衡。国家和社会间的良性互动和平衡,是现代国家和现代经济的摇篮。

2016年5月16日

《比较政治经济学》

第三章 现代国际政治经济体系的形成、演变与更迭

3.2 国际市场的特点与发展

①讲了生产上的“中心-边缘”国家关系。其实这就是第三产业和第一、二产业的其他说法嘛。不过他没说一个问题:既然人人都知道第三产业更赚钱,那为什么他们不着重发展第三产业?第一二三产业的比例如何平衡?

②经济如霸主国家一样,它有周期。

18世纪80年代-1817:主导产业是棉纺和炼铁产业

19世纪40年代-1875:主导产业是铁路、蒸汽机、炼钢产业

19世纪90年代-1920:主导产业是电机、化工、内燃机产业

1940-1970:主导产业是汽车、塑料、电子产业

③经济实力是霸权的重要基础,而对主导产业的掌控往往是霸权形成的重要条件。英国崛起于棉纺工业,美国崛起于汽车工业(现在是主导网络产业)

④世界体系理论(中心-半边缘-边缘),和霸权稳定论。

3.3 英国霸权下的国际经济体系

①荷兰倚靠对外贸易成功(互补性贸易),英国却建立起了自己的生产基础。在一开始,政府实行重商政策,积极干预经济;但到了19世纪,英国政府开始不干预自由市场,转而向公共事业功能发展了。

②中心、半边缘地区竞争边缘地区,为本国的产业发展争取更多的原料或粮食。

③贸易中的金本位经济政策,在逻辑上,它对出口和入口平衡的影响。

④金融方面没看太懂……金本位是为维持汇率平衡而不惜牺牲国内经济利益的。

⑤双重运动。

2016年5月17日

《比较政治经济学》

第三章 现代国际政治经济体系的形成、演变与更迭

3.4 美国霸权下的国际经济体系

第四章 后发展国家的发展战略与道路

4.1 发展战略与政府作用

这个pdf不能复制文字,手打笔记啊擦

①美国体系的基础:世界银行、国际货币组织、《关贸总协定》、布雷顿森林体系(嵌入式自由主义)

②英国体系是建立在自由市场之上的,美国体系则建立在国际市场和国内社会的妥协之上。

③在英国体系中,政治体系和经济体系是重合的。美国体系则不(苏联不在体系内),这种分离有利于国际经济合作,但也注定了这个体系更脆弱。

④一个全球化、体系化的思考方式。

⑤出口导向战略(倾向于自由贸易,产品升级非常重要),以及进口替代保护战略(倾向于政府干预)。

⑥产品升级:它不是一个自然的过程,对于商人和生产者来说,他们需要承担风险。在第一阶段出口的成功者不愿意投资新产品的生产,他们会组成强大的利益集团又说政府保护原来的产品。

⑦英国是第一个现代国家,第一个工业国。

⑧英国的国际贸易政策:严格控制殖民地的产业升级,但促进其初级产业,保持他们原料提供者的边缘角色(这就是我一直想问的殖民地剥削方式……);对于其他边缘国家,则通过战争手段推广自由贸易的理念;对于其他中心国家,则严格控制本国的技术人口和机器外流。

⑨在英国的发展中,政府的角色是很重要的。回想上一章问题:为什么不是法国、荷兰,而是英国?法国过分集中,不存在分权,政府的经济暴政太方便了,所以法国的产业较难发展;荷兰的理由忘了……不过总体而言,应该是因为英国的国家和社会力量是最平衡的。

2016年5月19日

《政治经济学》

第四章 后发展国家的发展战略与道路

4.2 后发展国家的特点

①后发展国家的优势:有了既定的发展模型可以参考,摸索和弯路的代价降低。

②后发展国家的政府一般倾向于专制。因为:在缺少资源和经济基础的情况下,强制集中资源、升级产业,需要一个有魄力的、有效的政府。而当一个政府足够有能力时,它难以避免地是一个专制政府。如果它不是一个专制政府,它甚至很难进行有效的经济措施。

③跨国公司、垄断是一种经济上的自然倾向,因为资本会集中,公司会从小到大。

④后发展国家分三类(英国体系中):原住民类后发展国家(德国、日本、俄国等),它们的问题是先天土地问题;移民类后发展国家(美国、澳大利亚、阿根廷等),它们的问题是后天土地问题;被殖民类后发展国家(印度、菲律宾等),它们的问题是殖民关系问题。

⑤原住民类国家问题:原本就存在主要的、顽固的地主-农民生产关系。地主阶层是主要阻力。方向是削弱地主的政治势力。(这么一想,文革有可能为改革开放打下了某程度的基础,因为一切富有阶层都荡然无存了,新中国就是一张白纸,可以任政府书写,没有内部压力。)

⑥移民类后发展国家问题:没有原有的势力,农产品商业化比较容易,新生产关系的建立也比较容易。而且在英国体系中,它们大多曾作为英国的殖民地存在,所以融入国际社会反而比较容易。(嗯,这也是我想问的,为什么一些被殖民国家现在发展得很好?)在它们这里,就是常规的产业升级的问题。这不仅仅是经济问题,更多的是政治问题。因为产业升级不是自然的,在初始产业中获利者会成为阻碍势力(比如美国的庄园主)。

终于理解了为什么一些现代国家给我的感觉那么奇怪……明明是专制制度,但是实行的民事制度却是民主的。因为那可能只是一个强政府……它的国家性质要求它的政府必须强有力。

2016年5月24日

《比较政治经济学》

第四章 后发展国家的发展战略与道路

4.3 第一、二代后发展国家

4.4 第三代后发展国家

4.41 苏联

4.42 日本

①美国的南北战争中,种植园主失败了,所以它们的产业升级才成功了;如今的拉美国家,种植园主的势力太顽强,所以它们的产业升级道路特别曲折。如果美国当年的南北战争没有胜利,它就会重复拉美国家的命运。

②在内战结束到一站之前,美国的战略都是农业出口导向和工业进口替代相结合。

③俄国的时间更紧迫,市场经济基础更薄弱,银行已经无法推进工业化了,资本集中和投资都必须由国家来插手。但是俄国农业剩余比较少,也很难从地主阶层手中榨出,以发展工业。所以俄国发展主要依赖外债,为了偿还外债,为了偿还外债,要出口粮食以获得外汇。所以俄国对农民的压榨是很重的,于是才会有1905和1917两次大暴动。

④德国的发展是各社会阶层的政治妥协,美国的发展是工业集团和农业集团的角力(南北内战),而俄国的发展是最具革命性的,因为它是下层阶级的革命。为了维护革命的胜利果实,它需要一个强国家。它用暴力巩固政权。

⑤后发展国家的发展资本来源:外援、外债、外资、外贸,以及汲取农业价值。(但是日本不一样?)

⑥俄国以牺牲农业的方式来发展工业(过度汲取农业价值),因为它没有“四外”的帮助。具体方式:国家垄断粮食购买,规定粮食价格(低),保持工业部门中各产业的垄断性,防止利润被市场竞争拉低。然后国家把农业剩余和工业利润作为资本,投入到重工业。为了使这个过程顺利进行,俄国对工业和农业都实行了集体化(国有化),几乎所有形式的私有产权都被消除,地主阶级被彻底消灭。(这个重工业化战略其实是一个极端进口替代战略)——这个政策让苏联在之后的纳粹入侵中存活了下来;如果没有中央计划经济,俄国无法摆脱二战后第三世界的命运。但是从长期来讲,这个政策是非常糟糕的。

⑦极端进口替代战略有利于资本集中,不利于生产效率的平衡。没有市场竞争,就没有发展推动,就没有生产效率。资本集中和生产效率的平衡,是政府和市场的平衡。

⑧外部压力和明治维新结束了日本的封建割据状态;开始了日本的国家现代化进展。在国家环境下,明治维新之所以那么顺利,是因为列强此时忙着瓜分中国,一时无暇顾及日本。明治维新一直就不是一场革命(像俄国那样由下层掌权的“革命”),它一直就是建立在国家和地主阶级的妥协之下的(有点像德国)。事实上掌权者一直没变,只是它们的做法变了。

⑨明治政府的资本来源是地税和银行。地税:地主阶级已经妥协,所以还算配合;银行:国家对银行有很强的控制力,这点和俄国一样,充分显示出第三代后发展国家的特点。

⑩日本的(经济)发展模式是最成功的发展型国家模式。这个模式一开始,政府和市场的关系就保持在一定的平衡之上。这是苏联的中央经济无法比拟的。在这个模式影响下的后发展国家,如韩国和中国台湾,它们都成为了二战后工业化成功的范例。另外,日本是唯一的从边缘成功过度到中心的传统国家(原住民类后发展国家)。

2016年5月25日

《比较政治经济学》

第三篇 范式

第五章 国家主义

5.1 国家主义范式的兴起

5.2 作为独立行为者的国家

感觉这两节都是鸡汤……难道是因为这些我都已经懂了的原因吗……

2016年5月26日

《比较政治经济学》

第五章 国家主义

5.3 国家自主性与国家能力

5.4 国家主义范式的贡献与问题

①说得那么隐晦,其实就是专制统治和民主统治的联系和区分嘛= = 想起来在前几章作者说过,也许专制才是常态,民主才是偶然,它不是一种自然的产物。我也那么感觉……现在追捧民主只是因为我们所处的这个时代潮流刚好赶到了这里,希腊罗马,孟德斯鸠。18世纪那会,欧洲刚领会到了中央集权的好处,那时候他们对中央集权多狂热啊……

②国际层面的强国家(军事、政治、经济实力强)和国内层面的强国家(国家自主性高,对社会有彻底掌控)不一定有直接联系:70年代的伊朗,政府掌握了石油,拥有雄厚的物质基础,于是它没有经济兴趣也不愿意发展行政能力来控制传统的资产阶级。也就是说,国家拥有强自主性,但是和社会的联系很少;国家自主决策,也不关心社会的反应,这最终导致了伊斯兰革命。有相同情况的还有17世纪的西班牙政府(依赖于海外掠夺)。

③国家有两种权力:专制性权力(警察军队等),建制性权利(税务系统金融系统等)。前者所向披靡,但是只能解决一时的问题,后者影响更持久、更有效果。

2016年5月27日

《比较政治经济学》

第六章 新古典政治经济学

6.1 从古典政治经济学、新古典经济学到新古典政治经济学

6.2 寻租理论

6.3 集体选择理论

6.4 理性选择政治经济分析

早上看了1小时漫画,把阅读时间都冲走了。于是只是大略浏览了下。

发现还是理论章节,不太感兴趣。还有两章理论章节,希望下两章好看一点。

2016年6月13日

《比较政治经济学》

第七章 社会联盟范式

7.1 社会联盟范式的特点

7.2 “困难时期的政治”

状态不好。

吃完饭在601看,隔壁坐了一呼啦打三国杀的,吵得不得了,没怎么看进去。

看完根本不知道它说了啥=_= 这从侧面说明了这章的内容我根本不感兴趣……=_=

不过好歹是重新开始看了,于是打卡之。

反正这本书我肯定是会买纸质版,看第二遍的。

2016年6月14日

《比较政治经济学》

第七章 社会联盟范式

7.3 贸易与联盟

这章可以看成是罗高斯基的《贸易与联盟》综述。主要讲了一个大知识点:

把国家的贸易禀赋分成三部分:资本,土地,劳力。根据强弱,这三项条件会形成很多不同的组合。

国家的贸易政策会根据他们三项条件的不同而不同;国策也会随之变化;三项条件的代表阶级也是不同的,比如:土地条件代表庄园主/地主,资本条件是资产阶级,劳力是工人阶级。他们会有组合和妥协的情况。

好吧,我说得很不清楚……因为其实我也没细看=_= 在大太阳底下一边流汗一边走动一边看的=_= 消化不良了,可是又赶时间……

这节是我感兴趣的章节,之后看第二遍的时候着重看这部分。

2016年6月15日

《比较政治经济学》

第七章 社会联盟范式

7.4 比较与分析

第八章 制度主义

8.1 制度与制度主义

8.2 历史制度主义

7.4是分析古勒维奇和罗高斯基的视角不同的,8.1 和8.2看完我就忘了……不过大概知道它想说什么,只是觉得这种概念性的东西,对我来说暂时没什么作用。分析那么多,还不如几句话总结给我听。

不过很凑巧地,今天的三章都是关于“视角”问题的。面对一个巨大的现象库,你决定用什么视角去归纳总结出一个规律?

2016年6月16日

《比较政治经济学》

第八章 制度主义

8.3 理性选择制度主义

8.4 比较与分析

晚上才发现今天是讨论日,在路上看,吃饭也看,总算把今天的分量看完了=_=

然而如果你问我这两章讲了什么,我不狗知道=_=

反正还是分析类的概念性鸡汤=_=

ass。

2016年6月17日

《比较政治经济学》

第四篇 专题

第九章 福利国家的发展与困境

9.1 福利国家的概念

9.2 福利国家的起源与发展

竟然发现这两节我全都懂……

之前看《地理1014:世界地区》的时候都知道了。

2016年6月18日

《比较政治经济学》

第九章 福利国家的发展与困境

9.3 福利国家面临的挑战

9.4 个案分析:社会民主体制

都明白的,浏览了一下。

2016年6月23日

《比较政治经济学》

第十章 发达国家的经济调整

10.1 经济调整与资本主义的多样性

10.2 全球化下的经济调整

10.3 全球化下的资本主义多样性

10.4 个案分析:全球化下的日本

14分钟浏览完本章,无趣。

虚弱的时候喝了咖啡,发抖了一小时,不知道自己看了什么。

都是些老生常谈,没有什么别致的观点,也没有总结出什么优秀的结论。偏经济向。关于这些观点,有其他书和公开课说得比它好。

本书还是在总结体系和比较的时候最亮眼。在那方面倒是优秀到无以伦比。

2016年6月29日

《比较政治经济学》

第十一章 发展中经济与发展型政府

11.1 后后发展概念

11.2 发展型政府的概念

①感觉文革真的很可惜,还有上世纪初的动荡。如果这些折磨不存在,也许中国也会存在贵族。现在的中国上层社会,暴发户气质总是很浓厚。说到家族观念,倒是隐约体会到了二伯伯的想法。但是“宗族概念”好像有点问题。隐约感觉这个概念是被排斥的,但是它好像就是贵族概念的变体。传统的宗族不能再存在的话,它会有新的形式吗?因为无论怎么想,贵族化肯定会导致家族化啊。而且它需要底蕴的沉淀。但是一旦这种“沉淀”发生了,又会是阶层固化的开始。公平问题从来很难解决。

②TW。获得了一个新视角……感觉农民政权和精英政权确实会不一样。以前老觉得TW就应该回归,但是认真看看历史,其实也许并不是那样。

③高速发展的前期,一般是伴随分配不均的。随着经济发展放缓、稳定,分配问题才会有所好转。(因为公共事业需要稳定并良好的经济环境吗?)

④发展型政府。第一,持续的发展意愿。第二,具有高度自主性的核心经济官僚机构。第三,紧密的政商合作。第四,有选择的产业政策。介于苏联的全盘掌控和美国的市场调控之间。

⑤欧洲。感觉它挺神奇的。由于它的组合形式,它的发展也许和任何一个大国都不一样。别的国家衰退期和上升期都很明显,文化、经济现象也很集中。但是欧洲也许不太一样。

2016年7月4日

《比较政治经济学》

第十一章 发展中经济与发展型政府

11.3 案例分析:韩国与台湾

11.4 比较后后发展

昨晚几乎没睡,看得好迷糊。不过没看到什么别致的观点。大概和之前看到的一样吧,这一部分最开始已经说过发展中经济和发展型政府了。

以后补看实体书。

2016年7月18日

《比较政治经济学》

第十二章 发展中经济与发展型政府的问题和危机

12.1 东北亚经济发展的问题与发展型政府面对的挑战

12.2 债务危机与金融危机

好吵,看得no feel。

2016年7月19日

《比较政治经济学》

第十二章 发展中经济与发展型政府的问题和危机

12.3 案例比较:韩国与台湾

12.4 全球化下的发展型政府

我发现了一个治赖床的方法:躺床上的时候,打开学习性的电子书看一下,姿势就会从躺着变成坐着了,而且脑子会变清醒……

今天早上的12.3看得好有感觉啊……

①历史制度的延续性:我更新了这个观念,原来历史比我想象的还要顽强。我一直以为,政府治理国家的方式好像是它们天然就会的技能,最多就靠看一下书,但原来不是啊……即使有书本和教义,政府成员过去的经验依然很重要。要把他们往普通人的思维方式靠,经验主义者还是挺多的,毕竟他们不是天才或者超人。就像之前《国家的常识》告诉我的一个简单粗暴的规律:在混乱中获胜的政党,一般是组织最严密的——获胜的条件就是这么简单粗暴,没有我想的那么复杂。

②政经关系的扭转:韩国早期的经济模式在普通情况下发展很快,因为政府和企业之间关系简单,信息流通成本低,反应快、发展快。但在金融危机下,韩国政府的控制力下降,财阀有挑战政府的实力,而台湾没有。台湾的企业规模不大,没有形成财阀的实力。台湾更关注经济的公平性,不存在大财阀,这个观点来自社会主义(感觉还挺微妙的)。

2016年7月20日

《比较政治经济学》

第十三章 转型国家与转型经济

13.1 政治经济转型概述

13.2 国家建设

13.3 经济自由化

13.4 转型的多样化

今天的依然没什么感觉。

①震荡疗法是否不可避免?

②政治转型(转向民主)与经济转型(转向市场)孰先孰后?在不同的顺序下,会产生怎样不同的现象?

③忽然想到的一个问题:

中国的穷人也很多,但是从电视上和网络上几乎看不出来。好像我们已经天下太平了一样。即使偶尔有愤青抱怨,也是一些触不到本质的问题。事实上,我不觉得那些愤青接触过中国内陆最贫穷的那些农民。一个知道“体质有瑕疵”的年轻人,应该是受过高等教育的。如果是受过高等教育的人,他们会接触过那些穷人吗?其实他们也就是在城市的蜜罐里泡大的吧。

反正就我认识的农民,我妈乡下的那一带,是不会有年轻人讨论这些问题的。即使有讨论,也是挠痒痒一样。环境和教育所致,他们根本就看不清楚。

我记得在苗寨附近见过的那个群体,老实讲挺震撼我的。虽然略微知道我们的贫富差距很大,但是真的直观去感受时,还是觉得很震撼。倒不是震撼于他们那么穷,而是震撼于我居然很少在公众渠道看到这些事实。

因为这个群体很庞大,他们没有发声的能力,也没有人愿意为他们发声。他们明明存在着,却又没有存在感。

我想到了《看不到的战争》,我们每天从公众渠道得知到的,并不是所有的真相。

2016年7月21日

《比较政治经济学》

结语

全书已看完