澜飞湖的故事

澜飞湖是我们学校最受关注、也最受欢迎的景点。不过,说它是“湖”,有些言过其实了,它只是校园西北角的一个小潭、一块“半亩方塘”。至于为什么给它取了这么个“高大上”的名字,说起来还有不少有趣的故事呢。

我们学校选址在经开区最东边的塘西河上源。开始兴建时,更上源已被日立挖掘机公司变成了暗河,工厂外面露在外面的,只是一汪潭水,雨天,注满的水从此处蜿蜒流向东南,在现在的正南门流出。请上海的一家高水平设计院来设计校园时,专家一眼看中了这“风水”,说它类似过去府县的学宫布局,或再大点说,有些类似故宫的水路,并连称“绝佳”!原本的想法是,保留这个水潭和河道,河上架桥。但考虑到校园安全问题,最终忍痛舍弃这个方案,保留了水潭,放弃了明河道。为此,首任校长老王惋惜了很久。

就是这个最初连名字都没有的小潭,却受到了学生们的极大喜爱。因为小潭最初的形状极似“心”形,学生们亲切地称之为“心湖”,浪漫一点的学生甚至私下称它为“爱湖”。“湖”边,特意保留下来的一颗老柳树,柳枝披拂,深情款款;鹅卵石羊肠小路两边,则是还没修剪的花草灌木,参差错落;栅栏式的院墙外马路边是一水的白杨树,微风、大风,都哗哗作响。课余,结伴来的学生三三两两或坐或倚在特意安置的大小石头上,说笑唱闹,很是惬意。特别是建校不久后的“非典”封闭期间,几个月时间没放学生回家,家长也不准来校探视,加上建校初期,学校只有一栋实验楼,以及几栋宿舍、食堂的逼仄活动空间,学生焦躁欲狂,老师做思想工作也选择这儿。这儿是师生最常去的地方。

老阮接任校长时,学校已经以优异成绩获得了家长、学生的认可,成了名校。老阮也是个有想法的人,他认为,一所知名的学校一定要重视校园文化的建设。他希望,学校的每一个景点、每一块石头、每一根草木都能“说话”,让每一个置身其中的人,都能感受到教育的力量。所以,利用筹备十年校庆的机会,非常正式地建立“工作组”,进行校园道路景点的命名工作。他郑重其事地把这件事交由我负责,要求是,有底蕴,有特色。我压力有点大,尝试以学生心目中的“心湖”或“爱湖”为例,作这样的安排:用一块大理石或在水边的大石上刻上名称,再配以短小的文字,启发学生联系景致展开联想:

有楼高兮,上与云齐;有水清兮,明澈见底。有雨润兮,芳草萋萋;有风拂兮,杨柳依依。彼若有爱,彼若有期:爱尔尚德,期尔奋飞。

我的用意,尽量景与“书(课本)”合:首四句“有楼高兮,上与云齐”化用汉乐府《古诗十九首·西北有高楼》里的“西北有高楼,上与浮云齐”;“有水清兮,明澈见底”是化用柳宗元的《小石潭记》“下见小潭,水尤清冽。……青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”和吴均《与朱元思书》的“水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍”。次四句“有雨润兮,芳草萋萋”则糅合了“天街小雨润如酥”“润物细无声”和“芳草萋萋鹦鹉洲”三个唐诗名句;“有风拂兮,杨柳依依”则是化用《诗经·采薇》“昔我往矣,杨柳依依”。

结尾四句“彼若有爱,彼若有期:爱尔尚德,期尔奋飞”承爱湖、心湖而说,点出“教育”的主题。

老阮没有完全接受我的“设计”,理由:一是“湖”已不是“心”形了,而且,这个名字是否普通了点,俗了点?还有,加上的文字是否刻意了点?

我仔细一考虑,也是。“心湖”前些年因为增建一栋宿舍楼被向南“移动”了几米,形状也有了些改变,近乎苹果形了。

那么,取个什么名字呢?

在面向全体师生征集的名字中,有一个名字引起了我们的注意——“澜飞湖”。命名人解释他的起意时,说了两个“细节”:一个是,他的命名是受了“湖”边石头上的“澜飞”二字启发;还有一个,学校的“贴吧”中有一篇写其“湖”边投石,“水面澜飞”,觉得很有诗意。

几个人最终一致同意,就这个名字了!

我也按“不刻意”的要求,将所配文字中的“彼若有爱,彼若有期:爱尔尚德,期尔奋飞”改为“宜静宜动,宜咏宜思;身在其境,芷馥澜飞”,送交上去。最后,湖名“澜飞”,但配文只留下更短的八个字了。

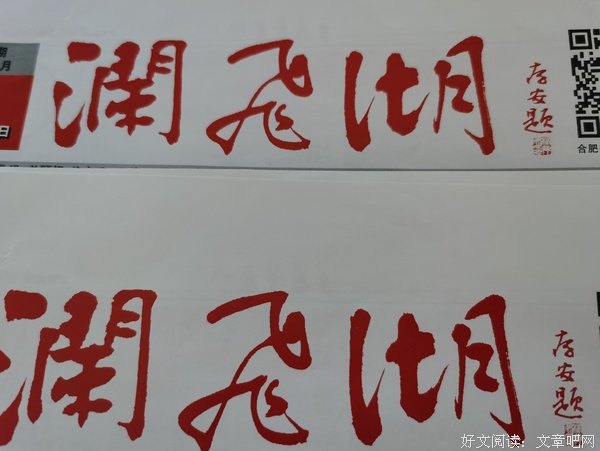

现在,澜飞湖是校园最无争议、最有名的景点名称。学生的作文、作品中,它的“曝光率”最高。它也成了学校团委、学生会主办的报纸的名称了。