《日本文化史》是一本由叶渭渠著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:19.80,页数:295,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《日本文化史》精选点评:

●搭配日本概况一起食用 风味更佳:D 看完就像没看过一样哈哈哈他妈了个b的

●有段时间对日本文化比较感兴趣

●叶渭渠的日本系列都出彩的很。为了答辩都看了一遍

●太专业了一些,看完了记不住@@

●喜欢大河剧才看的~

●秉承叶先生一贯的中规中矩的风格 偶有惊喜,更多的是内容的重复和讲解的枯燥

●作为初步了解日本文化脉络的读本

●一本不错的日本文化入门

●孙子曾经曰过:知己知彼,百战不殆。一个成功国家的崛起,绝非简单的靠运气,而是有其值得探寻的深刻原因的。

●K313.03/6433-1

《日本文化史》读后感(一):相似又独特

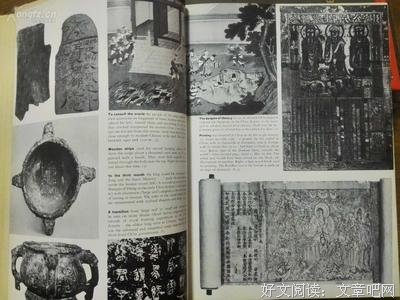

#读书 《日本文化史》叶渭渠著。在一席上看了王南的建筑八讲和建筑史话,对我们汉唐时期的建筑和日本飞鸟奈良时期的建筑印象深刻,正好家里有本讲日本文化的书就拿来读了。全书按照日本历史的发展进程,讲述自绳文时代到日本现代以来,各个文化类型的兴起、发展、代表人物等,图文并茂,适合快速了解日本典型的代表文化。内容涵盖但不限于语言文字、建筑、文学、绘画、古典戏剧、崇拜、佛教禅宗等在日本的流传等,在基本不了解日本历史的基础上,翻阅完之后还是有蛮多印象深刻的地方的。除了王南讲的日本建筑基本都能在书中看到很是欣喜之外,枯山水与闲寂茶禅的相似审美、松尾芭蕉俳句的登峰造极、紫式部源氏物语对物哀文化的发展、浮世绘的产生与发展、汉诗和歌的融合及白氏文集的流行等都有讲到。它仿佛就是一本教科书,嗯。

可能就像书中所写的一样,这个樱花之国,除了有简素的建筑、空寂的庭院、优美的俳句、绚烂的浮世绘之外,也有深刻的由这一系列文化凝聚而成的文化性格。无论是含蓄又热烈,敏感而坚忍,还是菊与刀般纤美离藏着暴烈,都显示这明烈的民族风格。虽然他们一直在向外学习,但世人依然认为其独特而美丽。

《日本文化史》读后感(二):浅尝日本文化的敲门砖

拖拖拉拉看完了这本书。粗线条地介绍了日本从古至今的文化,涉及了建筑、戏曲、文学,乃至社会等方方面面的演变。。单单一本书自然说不尽大和文化。我的目的也不在于短时间内深入详尽地了解。我只是好奇。当这么多人都在对它咬牙切齿的时候,我想知道,那么一朵个性的花扎根在怎样的土壤里。知道土壤的概貌就够了,我并不打算深入研究。

既然目的这样简单,这本书也就刚刚能满足我了。图文并茂的介绍,至少让我在一个月内接触了日本文化的演变。大和民族确实和中国有不可分割的联系。一衣带水的,不仅是地域上的接近,更多的是文化上的关联。

至于后来的仇恨……我的理解是,特定的文化背景,特定的地域背景,特定的历史背景,势必酝酿这样深刻的国仇家恨。

看完这本书,我还是不大喜欢日本的文化。那种精神上淡漠枯瘦的感觉,让我没法对它热情。

总之,这本书入门还是可以。如果把它看作学术读物,大概会让学者笑话。

《日本文化史》读后感(三):什么是日本民族文化的精髓?

书中依照年代顺序,依次介绍日本的绘画、文学、文字、雕塑、建筑、曲艺、音乐、宗教、信仰等等一系列的东西,的确很清晰的展示出了日本文化发展的路径,并从中可以看出日本文化在不同年代受到中国(汉)文化和西方文化的影响,并最终形成了自己独特的文化。

不过,我依然还是很难找到,到底日本文化的精髓是什么?为什么日本的科技和经济在世界上长期处于领先地位,消费电子、机械制造、娱乐动漫等都能引领世界潮流?我们的年轻人,受日本文化的影响其实并不比美国少,日本文化在世界上的影响力非常大,这是为什么?

在我们表面看到的文化,诸如情色文化、动漫、村上春树、黑泽明、宫崎骏等的背后,日本文化的崛起还有许多因素,那么这其中最重要的是什么?

日本人资源缺乏,人口密度非常大,但人的自觉性、国民的素质都令人叹为观止,到底为什么日本人能做到这一点?

日本人为什么可以讲一个螺丝钉做到极致并成为日本工业的体现,为什么日本人如此崇尚工匠?

为什么在汽车发明方面并不具备任何优势的日本,却能出现丰田、本田、日产、马自达、铃木、三菱、五十铃等这样的汽车企业,并成为世界汽车发展格局中的中坚力量?

……

我想,日本的文化,自有其先进额和科学的一面,所以能够推动科技发展,在民众生活方面全方位体现出来。因为文化,是决定一个社会的民众状态的基本因素,从而进一步决定了这个社会的群众的创造力,从而决定了文明的程度,也决定了科技的发展水平。

《日本文化史》读后感(四):日本文化史读书摘要

第一章 绳文、弥生、古坟时代文化的曙光

一、日本列岛与祖先的产生:

1日本为东亚岛国,“日出之国”,环境为海洋性气候,气候温和,降水充沛,虽有地震、台风等自然灾害,但仍为最适宜原始时代人类生存的自然环境。

2日本神话记载-天之御中主神,代表宇宙的根本;其次为高御产巢日神和神产巢日神,代表宇宙之生产力。此三天神为造化神。天神敕令伊邪那岐和伊邪那美男女二神降下世间,称为“天孙降临”,他们不仅生产出日本诸岛同时生育了支配这些岛屿与万物的天照大神---太阳女神。大和民族以太阳神为始祖,天皇为太阳神的御子孙。

3一般认为,蒙古人种、通古斯人和马来种人等多种族进行融合,形成了大和民族。

二、从狩猎渔猎到农耕生活

1洪积期时代,无石器发现,称为“无土器文化时代”

2绳纹文化,新石器时代,公元前七八千年至公元前四世纪,标志为发现绳纹土器。基本文化特征:a列岛全称已经能制造各种土器b土器制造技术发达c从狩猎生活模式发展到穴居群居模式

3弥生文化,铜器时代,公元前四世纪至公元四世纪,铁器与农耕技术的传入,结束了绳纹文化。磨制石器为主、铁制农具推广、土偶和自然神农业神的崇拜、春祈年祭秋新尝祭、祭祀时代祭司产生、葬礼、“王”的祭祀,政治权利和宗教权利统一

4古坟文化,公元四世纪至公元七世纪,高冢式古坟产生为标志,出现两大特征:第一是出现统治权力,统治者当神一样祭拜;第二,自然神崇拜到祖先崇拜。铜镜、铜剑和玉器象征政治宗教权力,同时表示日本已经能够制作实用性的原始艺术作品,透露出了文明的曙光。

三、日本语言文字的形成

1南方语言系统、北方语言系统、南北方重层语系

2汉子与日语形成:a推古朝,变体汉字入日语b飞鸟时代,汉子、表意汉字、万叶假名的“三种文体并存”c平安时代,片假名

四、咒术与言灵信仰的产生

1咒言信仰

2原始神道:高天原,诸神所在的光明世界;夜见(黄泉),死灵居住的黑暗世界;苇原中国,光明与黑暗、昼与夜、善与恶、吉与凶的人间。

3祓禊 ,是祓秽而行禊的意思;祭祀仪式

五、原初美意识的萌动

1原初美意识是由对自然和色彩之美的感觉和感动萌发的

2白、清为美的理想,白代表纯洁、清明、崇高;黑红为禁色;神道认为凡是带色彩的都是不纯洁的;“雪、月、花”;崇尚自然色、崇尚简素的色为其美学传统。

3“日本文化形态”由植物美学支撑,木火土金水五行相位,人与自然的和谐共生意识

第二章 飞鸟、白凤文化的形成

第三章 奈良天平文化的开花

第四章 平安文化的全盛

第五章 镰仓武士文化的初兴

第六章 室町文化与禅

第七章 安土桃山文化的变革

第八章 江户时代文化的转型

第九章 现代文明开化的路程

结束语

《日本文化史》读后感(五):追寻似曾相识的传统及反思

近读叶渭渠的《日本文化史》,简单了解与中华文明同源同根的日本文化的历史,结合《菊与刀》中的相关文字,产生了很多感叹。大和民族确实是一个善于学习、吸收和创新外来文化的民族,从绳文、弥生、古坟时代开始,经奈良、平安、镰仓、室町、江户各时代,都以中华民族为师,从各类物产到生产技术,从语言文字到宗教文化,从政治制度到意识形态,都打上了我们民族的印痕。但大和民族又是个善于革新和融合各种文化的民族,从大化改新到明治维新,并逐步上了“富国强兵,殖产兴业”的道路。到上世纪初,居然兴起了我们的爱国志士去日本留学的热潮,我们现在常用的“经济”、“干部”等词汇都是从日本输入的。短短百来年,我们的软实力(文化传统)进出口额已从超额顺差转变为逆差了。

谁先进就向谁学习,简单却实用,其整个发展的历程有点类似于今天的“诱致性的渐进式改革”,从中化至欧化再到美化,超越了中国“李约瑟之谜”的阶段,走上了快速发展和扩张之路。其侵略行径和丑陋行为让很多人愤慨和鄙视,但其道义上的矮小并不能抹杀其发展上的成就。其中对传统文化的重视和合理传承很值得我们学习和反思。

一个忘记自己传统文化的民族是悲哀的民族。当日本重视书法、茶道、宗教文化的保护时,当韩国提出申报端午为世界遗产时,中国人有了些许的震惊和不爽,我们老祖宗的东西还由得他们说三道四?当《大长今》在大陆热播,当韩国开始流行国服和成人礼的时候,当我们众多文化遗产的实物在他国收藏展出的时候,我们是否有些愧疚和不安?这些曾经是我们熟悉的文化传统正被别人传承和改造,并正从我们的视线和熟悉的记忆中远去。

继承传统并不排斥创新,更不是抱残旧缺,近200年来,“日本对传统文化进行创造性的转化,其间经历了三个阶段:一是导入期,从引进技术开始表层文化变革;二是消化和大量移植,由大量引进技术进而引进制度和生活方式等,开始了中间层次的变革并渐及深层次;三是并存至融合期,进一步开展深层文化的变革。政治上采取西方体制、法制;经济上采取西方市场体制和东方传统的社会结构的结合办法,保证西方文化和传统文化的结合能在日本人特有的思维方式的基础上融合。日本式的现代化是以西方的民主主义作为基础,以高度的技术文明作为手段,以日本民族的传统文化作为根本,在经过创造性转化的传的价值体系内实现的,从而确保日本现代化没有全盘西化。日本现代化的历史经验证明,现代化必须根植于传统,而传统本身必须现代化。”(本段落引号部分自叶版《日本文化史》)

这些对我国现代化的推进不无启示作用。继承优秀的传统是实现民族伟大复兴的根基,粗暴简单地打倒一切传统已让我们这个民族付出了沉重的代价。我们一直醉心于泱泱五千年的中华文明,一直怀有地大物博、物产丰富的自豪感,可我们是否对此真正了解和珍惜?我们很多中小学生陷在无休止的应试教育漩涡,沉浸在日本的动漫游戏和美国的迪斯尼大片中,老师和家长们更关注上重点和升学率,而传统节日、中医、书法、诗词等逐渐被淡漠。扯得远了些,却不由得人不担忧。

佛教虽然是印度传来的舶来品,但其对中国文化的影响却非常深远。禅宗文化是佛教和中国本土文化融合后的产物,对日本文化产生了至深至远的影响。各式寺庙和神社建筑构成了日本传统文化的重要组成部分。毛主席曾经在一个场合,把六祖慧能和孙中山并举,称之为广东的名人,可见禅宗文化的影响力。

日本在我国宋代引入了宋明理学和禅学,并对其文化产生了主导性的影响。随后,临济(荣西为代表)和曹洞(以道元为代表)两大禅派兴起,并形成五山制度。京都五山依次排位是天龙寺、相国寺、建仁寺、东福寺、万寿寺。镰仓五山依次排位是建长寺、圆觉寺、寿福寺、净智寺、净妙寺。禅文化不仅与新儒学结合,成为武士修养的德目(武士道本身也是儒禅易三者影响的产物),而且禅法的悟道精神影响及于当时社会文化的各个领域,从能乐、俳谐、水墨画、枯山水庭园到五山文学,无不渗透。很多人对大相国寺应该不会陌生,那是一休和尚出家修行的地方,很多成年人对当年那部很红的充满情趣和哲理的儿童剧都很熟悉和怀念。

禅宗的悟道精神主要包括不立文字、以心传心、见性成佛和教外别传。日本文化吸引禅宗文化后,审美意识也从真实、物哀转为空寂的幽玄(情绪)和闲寂的风雅(情调)。空寂的含义是幽玄、孤寂、枯淡,闲寂的含义是恬适、寂寥、古雅。物哀、空寂、闲寂已作为一种美理念,其文化空间不限于文学、美学和艺术,而是扩展到宗教、道德、思维模式和生活感情等各个领域,并且有超时代文化意义,成为日本传统美的主流。

千利秀的草庵式空寂茶最能代表禅的无尽意蕴,在这里我们能看到很多似曾相识的中国传统文化意境,如王维的“人闲桂花落,夜静春山空”感觉,对在喧闹和浮躁的城市里呆久了的人来说更是一种难得的“天籁之境”。可能很多人没有见识过空寂茶,但其追求的意趣却是熟悉中国传统文化的人感到亲切的,因为这里的很多东西本来就是我们的。你会想到“淡泊明志,宁静致远”,你会想到“和敬清寂、自然和谐”。

“以贫困为根底,去掉一切人为的装饰,追求至简至素的情趣。草庵式茶室是原木结构,草葺人字形屋顶,屋内外均为土墙,柱子外露,隔窗糊白纸,窗框分竹格或由苇编,一切保持自然素材的原色,茶室面积狭小。整个茶室建筑结构简素,色彩沉静。茶室中配以同样的简素、同样风格的茶叶罐、茶壶和形状不匀整的粗茶碗,在茶室壁龛挂上一轴水墨画或简法的字幅,摆放一个素雅的花瓶,花瓶大多为竹制的,在里面放一朵小花或花蕾,并点一滴水珠,晶莹欲滴。在茶室微暗的光下,从这种简素、不匀整的形中,从这种中和沉静的色中,可以想像出无限纷繁的形和无限多彩的色。”

“茶人无高低贵贱之分,一律平等,没有任何世俗偏见,保持茶道精神的纯粹性。一宇一草庵二铺席,充满了空寂,一盅茶品真味。茶室前庭有一空地作为茶室庭园,叫作露地,地形细长,是进入茶室的必经之路,在前庭置石植树。前庭植松、竹和缀苔藓。松无古今之色。松竹林间的踏脚石、点景石底部和石灯笼的周围缀满苔藓,与松、竹、石相配合,酝酿出一种枯淡的氛围。使人进入回归自然、返朴归真、与造化合一的古雅和空寂的理想境界。”

“沉浸在静寂低回的氛围中,茶人就会在情绪上进入枯淡之境,引起一种难以名状的感动,并且不断升华,产生一股悠悠的余韵,不时色起一缕心荡神驰的美感,同时在观念上生发出一种美的意义上的余情和幽玄。千利休的草庵式空寂茶的精神,是超人力而回归自然,视茶道为佛道,通过禅宗和茶道的结合,达到茶禅一味的精神境界,从中发现空寂美的存在,从而将日本茶道作为艺道文化推向了最高峰。”(以上三段引号部分见叶版《日本文化史》)

最让人难以释怀的是千利休如同魏晋稽康一般的命运,其捍卫的返朴精神如《广陵散》般成遥远的绝响。千利休的茶道文化取向与当权者丰臣秀吉的以黄金为审美价值取向发生了冲撞。不为世俗权贵相融的理想主义者注定很难存世,武力就是硬道理。在将被权贵杀害前的最后时刻,他与空寂茶作了绝别,没有人知道他一个人静静地呆在茶室里想着什么,只有人知道其出来时很从容淡定,微笑着引颈就戮。这是一种何等的凄美之境。所幸意蕴流长的空寂茶终究传了下来。

还有那闲寂的俳句,中国人读了也不会感到陌生。代表人物松尾芭蕉《古池》颇得精髓“闲寂古池旁,青蛙跃进池中央,水声扑通响。”还有如“一片闲寂中,蝉声透山岩。”“旅中正卧病,梦绕荒野行。”“动静达到完美的结合,表面是无穷无尽无止境的静,内里却蕴含着一种大自然的生命律动和无穷的奥秘,以及作者内心的激情。契入自然物的心,将自我的感情也移入其中,以直接把握对象物生命的律动,直接感受自然万物内部生命的巨大张力。自然与自我才能在更高层次上达到一体,从而自我就能获得一种精神的愉悦,进入幽邃的幻境。”(本段引号部分见叶版《日本文化史》)

日本文化史的很多东西,都有似曾相识的很多中国传统文化的内涵,我们不由得为中华民族曾有的灿烂文明而自豪。追忆昨日辉煌之余,我们是否需要更多的反思和改进呢?