《与拉玛相会》是一本由(英)亚瑟・克拉克著作,四川少年儿童出版社出版的平装图书,本书定价:10.00,页数:210,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《与拉玛相会》精选点评:

●拉玛系列的第一部。有多么经典多么伟大不用描述了。可惜国内目前只有前两部的译本,希望能早日见到后续部分。

●个人觉得缺乏点代入感。。

●以科幻外星太空船为主角的小说,其他人等都只是面目简单的配角。硬科幻之经典

●与神的一撇。无论我们看出什么,它都是不完全的,甚至是彻底的儿童般的臆想

●小时候读到这部书,印象特别深刻,听说要改编成电影了,期待中……

●之前搞错了。我以前看的是这本。

●啊,内容有点依稀不记得了

●翻译差,aye aye captain居然译成 哎,哎,长官!!低级错误太多

●cool

●克拉克的小说都带有一种金属般的冰冷和坚硬。比起以《超时空接触》为代表的这类科幻作品中对于外星接触的含情脉脉,克拉克大爷更习惯于酷酷的来一句:“人类,你想多了。”

《与拉玛相会》读后感(一):想象的空间

好吧,如果放在10年前,偶然在那个图书馆翻到这本书,我敢说他一定会成为我心目中的经典。不太夸张的硬科幻,接踵而来的未知世界,谜一样的开始,谜一样的结局。不过,今天,大概不会了,因为我知道这之后,还有一堆的续集,我也知道,在哪里可以找到他们。。。这反倒让我并不急于续读后面的故事,让自己多留一些想象的空间和时间吧。

《与拉玛相会》读后感(二):强烈的核心感——聊《与拉玛会合》

强烈的核心感——聊《与拉玛会合》

文/夏桑

今天用一个下午读完了《与拉玛会合》,很棒的一本科幻小说,中途没有休息,一口气看完了,觉得很舒服。

这是一部有着很强核心感的科幻小说。所谓的核心感就意味着最有科幻味道,甚至意味着正统的感觉。而我们现在培养起来的核心感,很大程度上就是继承了这些优秀作品而培养出来的。

这部小说有两点特别突出,一是由创意构成的科幻奇观,二是成熟老练的谋篇布局。具体说来就是细节创意,比如说陨石出现,缺发现是空的。比如冰块融化变成飓风。比如说最后的能源吸收。这些细节和大创意都很有趣,也产生很强的直观感受。然后就是谋篇布局,简单地来说就是一条主线拉到底,悬疑环环相扣引人入胜。我觉得这篇小说没有炫技,但真就是很好看啊!

但是,他的人物塑造方面实在是太弱了,简直就是传声筒,也可以说是没有人物塑造。不过这是一个时代的情况吧。阿西莫夫这些大声都是这个毛病。

总之,至少四星没商量。

《与拉玛相会》读后感(三):永远的拉玛,永远的克拉克!

今天,公元2008年3月20日,阿瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)爵士在病床上过逝,享年 90 岁。

这是一个必将永载史册的日子。至少对如我一般四十几岁的中年人而言,阿瑟·克拉克这个名字即便不能算的上神圣,至少它代表了一种永不磨灭的幻想、期望和永远无法到达的隐痛。

不能说,最终在高考时选择理工科,就是因为这个名字。但想必很多人会和我一样,在内心深处企图追逐因这个名字所带来的那种冲动、激情和唯有置身科学的思辨,才能深切领会的那种浪漫和狂放。

从这个名字,我领略到科学从来不是冰冷的和枯燥的,更不是令人畏惧或者十恶不赦的。当我最终不再年轻、现实的挫折磨平我所有的幻想之后,这个名字依然可以给我一点希望的光亮,让我能够在这个荒芜的世界上,在我同样荒芜的内心深处,找到一线属于人类美德的光芒。

今天,这个名字终于随风而逝。但我相信,会有很多人和我一样,坚信这个名字已经化为光芒,穿越宇宙,如拉玛一样与太阳争辉、从日珥中涅磐重生!并且,我一样坚信,这光芒所代表的一切,也会如拉玛一样,重返人间。

再见,克拉克!

《与拉玛相会》读后感(四):关于《与拉玛相会》的版本:

克拉克的经典科幻名篇:"Rendezvous with Rama"目前有四个简体中文版本(还有些节译版、缩写版就不说了):

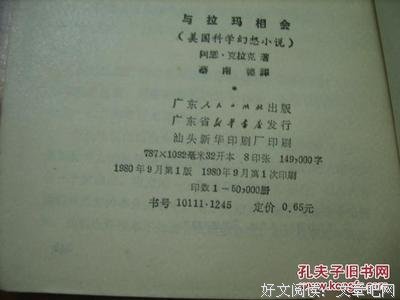

1、广东人民出版社的《与拉玛相会》蔡南德译,1980年9月第一版。

2、科学出版社的《太空桃源-与“拉玛”会合》闻广译 永宁校,1983年1月第一版,内容略有一些删节。

3、网上流传的《与拉玛会合》,译者、出版社不详,xinty665出的EXE版本显然就是按此版本制作的。此版明显少了一些过场内容和对话。

4、四川少年儿童出版社的《与拉玛相会》蔡南德译1998年10月第一版,明显是将广东80版的内容做了一点编辑性修改就出版了,比如“二十公里”改成“20千米”等,一些翻译专名都没有改(如智神星、婚神星、灶神星等)。本次OCR、校对就参照广东80版对校的。

--------------------

【特别说明】

我制作了这本(四川1998版)的文本PDF书。

特点:版面精确还原,与原书完全一致(呵呵,尽量吧!)。

已经发在我的博客:

http://hi.baidu.com/ken777

有兴趣各位可以看看!

《与拉玛相会》读后感(五):An Unsolved Mystery

《Rendezvous with Rama》是科幻作家Arthur C. Clarke的代表作之一。Arthur C. Clarke的名字也许对很多人都很陌生。但是他和Stanley Kubrick共同创作的科幻经典《2001: A Space Odyssey》恐怕是如雷贯耳了。Kubrick本想基于Clarke的短篇故事《The Sentinel》拍摄电影的,电影剧本的写作过程中,Clarke和Kubrick两人创作了全新的情节、创意。Clarke在评价《The Sentinel》和电影《2001: A Space Odyssey》的关系时说,两者的区别就如同橡子和橡树。

《Rendezvous with Rama》写于1972年。Rama是一个闯入太阳系的天体。最初人们以为它只是一个普通的小行星。出乎人们的意料,Rama是一个巨大的“人”造飞行器。从外面看它是一个长50公里,直径20公里的光滑圆柱体,这不由得使人想起《2001: A Space Odyssey》里那个神秘的巨大黑色石碑。Rama以4分钟为自转周期,飞快得旋转着驶向太阳系的中心。这个圆柱体巨大的空腔里究竟是什么?它来到太阳系的目的是什么?在它完美的几何构造背后蕴含着什么样的惊天秘密?我就带着这些问题跟着Endeavour飞船开始了对Rama的探索。

确切地说这是一本关于探险的书,读来如同探险报告。Rama就是让勇敢的宇航员们如痴如醉的未知世界。跟随着Clarke的文字,这个神秘的未知世界的面貌一点点清晰,探险家们小心翼翼地考察着这个独立世界的山川海洋,气候生物。这个奇妙的生态系统里的一切都是谜,对它的了解越深入,就有越多的谜展现在探险家的面前。

Clarke创造了一个巨大的悬念。但是如果你期待着在结尾的时候作者能给你一个满意的解答的话,你一定会失望的。这就是 Clarke另类的地方,他不试图设立一个悬念,再给你一个标准答案,让人恍然大悟。在小说里,人类不是宇宙的中心,我们只是渺小的旁观者,无论我们怎样去探索Rama的秘密,Rama 不因人类意志而改变,它准确的沿着设计者的计划进化发展,Rama上的生物自在的生活“工作”,人类的闯入丝毫不能扰乱它的秩序。Rama傲慢地对人类 totally ignore。Rama这样一个精密的生态系统进入太阳系,一定有一个特殊的目的,只是这远远超过人类的智力范围。Clarke以这样的方式批判人类的骄傲无知,让我们认清在浩瀚宇宙中我们只是沧海一栗。习惯了好莱坞式拯救世界的英雄,Clarke这种“冷酷”令人耳目一新。

Arthur Clarke被称为硬科幻的代表之一。我倒不是很清楚硬科幻和软科幻如何定义。但是读他的书感觉就是那些物理感念利利索索地扔出来,不会像Asimov那样浅入深地讲解一番。对我来说,理解起来有些吃力,我想喜欢物理的人读起来一定会觉得很爽。Clarke也没有细腻的人物刻画,精彩的对白。这大概符合了他把人类做为旁观者的初衷,Rama才是全书的Character。这样的作家不会成为我的最爱,但我由衷欣赏他的硬汉风格和作品中透露出的冷静理性。

偶然看到01年的时候,Morgan Freeman曾想把这部小说搬上荧幕,可惜后来不了了之。如果真的可以在荧幕上再现Rama壮观精巧的内部构造,那真是粉丝们的福音了。但我又不想它成为商业电影的牺牲品,变成一部动作片。

读这些经典作品的时候,真的很羡慕生活在那个登月时代的人们。如果抛开政治因素,我愿回到探索太空的时代,读着这些科幻作品长大,或者是地理大发现的时代,读航海家笔下的未知大陆海洋,去遐想未知世界,感受那些探索所带来的激越兴奋。Clarke在书中曾多次提到Cook船长,到让我有心有灵犀的感觉。经过这么多年,科幻作家对于太空的灵感和热情恐怕都耗尽了。有一次我问房东Ray,当代的科幻作品还能以什么为主题,他说如今的主题应该是 cyberspace了。