《体国经野之道》是一本由周振鹤著作,上海书店出版社出版的平装图书,本书定价:20.00元,页数:167,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《体国经野之道》精选点评:

●偶像真是了不起啊!

●周振鹤自评为最重要的三部著作之一。篇幅不算长,信息量很大,典型的“大家小书”的风范。著者专业精深,涉猎广博,行文洗练,言之有物,本书值得郑重推荐!

●因为有周振鹤老师这样的学者,难得地觉得我蛋还是挺不错的

●最后的余论,又提到了谭其骧的建议:重新划分省区,设为五十道较为合理。

●这才是周振鹤们的真实水准:旧有的沿革地理贴个政治地理学的标签,实质还是“胡建”思维指导下的教材扩展版!

●原则性的东西讲的很多,提纲挈领之论~

●提纲挈领的扎实著作,读得很过瘾;大量错别字和模糊的配图真令人失望,这倒霉出版社尽量躲着走了

●关于历史沿革,行政区划的更替原因都讲解得比较深入和易懂,好书。

●和那本《中国历代行政区划的变迁》多有重合,但是原则性的东西讲得更多。书很薄、100多页,算得上言简意赅提纲挈领,非常非常值得推荐。

●極有啓發性,應該成為學歷史地理的必讀書

《体国经野之道》读后感(一):体国经野之道笔记

1.铁器未曾发明的与远古,黄土高原土质松软,易于耕种。江南卑湿,丈夫早夭。

2.人有九族,官有九品,大臣九锡。北宋地理志 九域志

3 十则完备,与佛教相关。十力,十地,十谛,十善,十斋。隋有十恶之罪,唐太宗天下十道,乾隆十全老人。

4.陵县是皇帝的陵墓旁边设置特殊县。西汉所设。长陵,霸陵,茂陵

《体国经野之道》读后感(二):待读-(暂)别人家的书评

转述张书的相关总结如下

谭其骧总结规律的入手点:①层级数,②一个政区的层级演变,③最高行政区及其长官的来历。

周振鹤总结规律的入手点:①层级变化会循环,②政区幅员变化,③政区划界有自然、人为两个考量。且上述三点因层级级别、地域差别等而有别。

《体国经野之道》读后感(三):体国经野

《体国经野之道》读后感(四):本书简论

《体国经野之道——中国行政区划沿革》,周振鹤著,上海书店出版社2009年3月出版。

作者系新中国自主培养的首批18名博士之一,现为复旦大学教授、博士生导师。此书曾在20年前由香港中华书局出版,篇幅不过十三万字,但在我国历史地理学的研究历程中却具有标志性作用,“其实质可以大致看成是一本中国历史政治地理学导论”(见本书自序)。

“体国经野”,语出《周礼》,意即划分行政区域。而“道”则兼具道路、历程和规律、方法的双重含义。因此,本书的重点并不在于详述每一朝代的行政区划状况(如秦之三十六郡、汉之十四州部、唐之十五道、清之十八省),而在于揭示数千年来中国行政区划的变迁规律。

在本书中,作者以“两千年三循环”概括了行政层级的增减变化,以“从北密南稀到南密北稀”总结了行政区划的地理变迁,还分析了县级政权相对稳定和一级行政区起伏不定的历史原因,并从犬牙相入和山川形便两方面探究了行政区域划界的操作原则。此外,作者还阐释了自然、政治、经济、军事、文化等各方面因素对行政区划的影响。本书观点鲜明、论述精辟,且举例丰富、史料足备,既严谨精当,又明快易懂,对于广大读者是大有裨益的。

当前,随着我国社会的不断发展,行政区划改革的呼声也不时出现,实则就省级政区而言,大的拆分和调整已大可不必,如何缩减行政层级、提升工作效率方是当前改革需要攻克的难点。

(蔡舰 2011年2月27日)

《体国经野之道》读后感(五):【常识读书会】体国经野之道

“ 《 体国经野之道》 ”

这本书的副标题是“中国行政区划沿革”。对其的直观感觉让我想到在家乡,浙江金华的一些事情。以前,时常听到爸妈说:“这个公司在金华地区都很有名。”为什么是“金华地区”呢?地图上明明写的是“金华市”。市区里有个公园,叫婺州公园。大人们说金华的古称和别称就是婺州,故得此名。可是婺州之名是怎么来的?我没有想过。翻开书,我发现那些不经意间提出的问题和“行政区划”这个词有关。

行政区划是什么?明晓这个概念,需要用到三个维度的知识。一为政治学,它是一种政治现象,一种行政管理,可视作中央与地方的纵向分权;一为地理学,它是一种地理现象,研究其沿革离不开对自然、人文地理环境的综合分析;一为历史学,它是一种历史现象,具有两个规律性的性质,可变性和延续性。纵观整个中国帝制时代,县级政区常具有稳定性,而统县政区常具有多变性。所谓分民不分土,是为人口稠密则增设区划,反之则省并区划。

“可变性、延续性、分民而不分土“我们从这个角度去思考,整个五千年中华文明史,其时间跨度和中国行政区划沿革史是否一样呢?显然不一样。郡县制在春秋战国时期萌芽,直到秦代确立郡县制,中国行政区划沿革史才走完了它的史前时代。我们得以看到形形色色的行政区划方案。

这些行政区划方案有哪些要素?

层级。其基础性作用自不待言。

幅员。它决定了地方政府的权力圈大小,权力圈的元素,常包括行政、军事、司法、财政等。

边界。一个例子是通例,西周的分封所建立的是据点式的城邦国家,封国呈点状分布,各国之间存在大块无主的土地和田野,无明确的边界。边境的概念在战国时形成,随着人口的增殖和生产力的发展,统治者通过设郡设县,逐步完成由城邦国家向领土国家的转型。该转型为秦代郡县制的最终确立创造了条件。一个例子是特例,唐开元年间,福建中部尚处在统治区的空白,政府“开山洞置”三县,“山洞”是原来未设政区的僻远山区。

这些行政区划方案的制定贯穿着什么原则吗?一条是山川形便和犬牙交错的对立统一。一条轻重相维,即中央集权和地方分权对立统一。

山川形便,即行政区和自然地理区域相符合,它和地方分权一样,有利于经济发展和政治修明,还有利于抵御内部叛乱和外部入侵。犬牙交错和中央集权的作用在于遏制地方割据和地方与中央脱线的状况。不同的朝代会面临采取不同原则的必要,创造了各式各样的政区划分方案。

能给这些政区划分方案分分类吗?

在垂直上,分为县级政区,统县政区和高级政区,这相对比较容易理解。

综上,行政区划的置废分合作为经济兴衰和人口变迁的一项动态指标,让我看到了另一个侧面的中国历史。

最开始是理想阶段:主要是后人的建构,班固《汉书.地理志》:“昔在黄帝,作舟车以济不通,旁行(遍行)天下,方制万里,画野为州,得百里之万区。”

但其实黄帝约当血缘氏族社会,不可能制定反映地缘关系的行政区划,秦县大小区是以“县大率方百里”为准,或为以今推古。大禹制九州,《地理志》:“水土既平,(禹)更制九州,列五服,任土作贡。”

《尚书.禹贡》篇中有九州范围、五服划分的详细描述,但其实是战国人的伪托假想,《周礼》、《尔雅》、《吕氏春秋》都有各自的九州系统夏商文献不足征,作者未论及,西周虽为国家,但仍无行政区划的痕迹。封建诸侯时,授土授民仪式,一旦建国,此土此民即与天子无涉,诸侯只是需要履行纳贡、助战、朝觐等义务即可

天下、国、家三者同为有土之君,相对独立,全面分权,只有国野之别(只是城邦内外,因人而异的制度差别,不是政区边界,中间隔着郊,边界概念产生于春秋,这是后话),而无任何形式的行政区划

行政区划乃是与中央集权制的国家相联系

只有国君将自己所直接掌握的领土进行分层次的区划,采用集权的统治方式,派遣定期撤换的官员,这样的区划才属于行政区划的范畴。

行政区划也有萌芽、发展和全面推行的过程(中央集权制国家从周初封建的诸侯国中脱颖)。春秋时期,兼并战争,出现国君直辖地,定名为郡、县(秦、晋、楚最早有县的建置),起初均在诸侯国边境,后来失势的贵族封地被改造成县(如晋),出现行政区划意识如“晋顷公分祁氏之田为七县、羊舌氏之田为三县”。

从秦皇到汉武“六王毕,四海一”

赵翼说,秦汉时期是中国历史之一大变局。秦始皇集战国郡县制之大成,删繁就简,成三十六郡。在岭南地区首开犬牙交错的实践。秦的灭亡,是因为苛政太甚而不是因为地方权力太重,所以“时则有叛人,而无叛吏”。 从秦始皇直到汉武帝,分封制的参与仍然威胁着郡县制的存废。但来自中央强有力的措施和六国意识的消散让这样的生死威胁逐渐淡出了历史的舞台。先有“六国后人”为成分的贵族统治阶层为起于平民的军功阶层所代替,后有皇室势力对军功阶层的压制,最后是“众建诸侯”和“推恩令”将一切权力转归皇帝。有学者总结说,这是一个楚人掌控政权,秦制得到推广,齐文化统一思想的过程。

汉魏郡县制的成熟

汉武帝及其之后,犬牙交错得以加强,其一表现是削减王国而开始破坏山川形便原则。 汉代的典型制度是虚三级制,有实权的行政区划是郡县两级,州刺史是流动巡视的监察官,为了巡视方便,州的边界基本上符合山川形便,刺史驻地选择主要着眼于交通方便,首选是和传统的政治中心相吻合。如青州驻临淄。而有些城市成为州治是因其地处东西、南北交通要冲之故,比如扬州不驻战国以来第一大都会的合肥而治长江边上的历阳。有些州治则得益于它们之为进入某地理单元的门户,比如益州治雒而不治成都。还有特例,荆州治沅水旁的汉寿,与东汉一代经营武陵蛮有关。 但是,汉末的黄巾起义暴露了郡太守权力太小的问题,联郡成州后,刺史演化为权力巨大的州牧。汉代亡于地区割据。

魏晋南北朝区划混乱1.0

为报功酬庸而因人设州,又有因侨置需要而置州。(南朝)为了巩固中央集权而使州置于割治无常的状态。以上因素导致魏晋南北朝成了政区因泛滥而混乱的年代。在这个剧变的年代,我们可以管窥各级政区在中国历史上的变化特征。

一般而言,县的数目和幅员变化比较正常

因为作为基层政区的县,其幅员大小是以行政管理的有效程度来确定的,不管什么朝代,都要维持正常的农业生产,才能保证王朝的长治久安。而县级政府正式直接“牧民”的基层组织,其劝课农桑和收租征赋的施政范围也不能随便改动,否则将会印象国家职能的正常发挥。县域也是一个“地域共同体”,这个共同体内的地理环境、经济发展和文化背景方面有一定的相似性。而相对于邻县有比较明显的差异性。这也是对变易的一股斥力。

相比之下,高层政区的变迁比较厉害,因为它受政治因素的左右,在这个政治动荡的年代,变化自然较为离谱。

还有一点值得注意的是,永嘉之乱以降,大量北方移民涌入以太湖流域为重心的南方。该地区在两汉三国时期已得到初步开发。北方的优势开始松动。

该时期,经济重心开始向南方转移。

隋唐五代藩镇致乱

隋代之后,纯粹的郡县制得以实施。分封制残余,这一造成分裂的一大因素被基本消灭。隋唐统治者重新整理政区,使得山川形便原则得到一定恢复。唐代一统天下而有“十道”,“十”体现了盛唐气魄。唐宋时代实行道路制。唐前期实行和比汉程度略弱的虚三级制,为道-州-县三级。方镇时代之前的隋唐地方政区(州、县),其军权、财权和部分行政权被剥夺,但大致尚能维持中央和地方的正常关系。这是汉宋之间的过渡时期。

唐代对西北的开发:四世纪,前凉在今新疆吐鲁番设置高昌郡。十六国时期,河西走廊是一块较为安定的土地,蓄积了不少元气。隋又在哈密设伊吾郡,唐代改之为西、伊两州,又设置了庭州。后又设置“安西四镇”。这几个世纪的经营,在西北形成了一股强大的向心力。后来唐朝势弱,吐蕃、回鹘纵横西北,瓜州、沙洲仍有张议潮势力崛起,尝试归附唐朝。但是行政区划是政治经济势力变迁的结果,而不是原因,唐代中期之后,这股向心力逐渐减弱。

安史之乱造成的影响是多重而重大的。其一是造成唐代地跨数州,“又有其土地,又有其人民,又有其财赋,又有其甲兵”的藩镇出现,藩镇具有军管性质,内部采取愚民政策以加强集权。藩镇北方密集,南方较疏,它不符合当时中国的发展状况。该状况就是安史之乱造成的第二个影响,第二股向南移民大潮。此时南北的经济力量基本平衡。

最后,唐代亡于藩镇和宦官问题。

关于这段历史,我不禁想到。藩镇是为了戍守边关,抵御外患而设,如果中国是一个类似澳洲的孤立大陆,也就是说,没有游牧民族的威胁的话,唐朝会成为万年盛世吗?那么又能问:那样会有唐朝本身吗?

宋代虚三级制2.0

继秦汉以后,宋代又是行政区划史上的一大变局。

我们可以总结出,利用行政区划的调整来加强中央集权的方法有两种:尽力简化层级;使政区层级与权力等级不相一致。宋代和汉代一样,选择了第二种。宋代的统治难度比汉代高,各方面水平也比汉代更为进步,所以需要更加精密的区划方案。宋代实行路-州-县虚三级制,路有四种:按察使、转运使、提点刑狱司和提举常平司,它们都是高级政区,军事、民政、司法和财政四个权力系统相互平行,统属于中央。行政区划本来是地方政府的施政分区,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,从这个角度看,中央集权制至此达到顶峰。高级政区的风格辐射到统县政区,出现了府州军监之分,和一套复杂的分级制度。

同时,宋代发展了“犬牙交错”,其可说是高层政区脱离自然地理区划的过渡时期。靖康之难后,第三次向南大移民让经济重心最终转移到南方。这时的犬牙交错也有利于控制较容易形成割据的南方。

如果说汉代主要是亡于内忧的话,那么宋代主要是亡于外患。虚三级制2.0让宋王朝无法集中力量对付来势汹汹的游牧民族政权。

元代区划混乱2.0

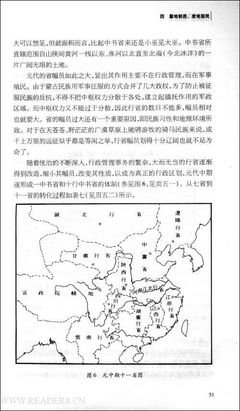

元代实行复杂而混乱的行省制度。

它们巨大,比如分省前的中书省,从黄河边一直到北冰洋,陕西四川行省也从内蒙古额济纳一直到四川南部。它们之间大小悬殊。比如上面提到两行省与福建行省,福建行省就只有今天的福建省那么大。它们内部是复式结构。究其原因,在北方,由于户口太少,省县入州;在南方则升县为州,这些导致不领县的州出现,相当一部分州从此降为基层政区。它们具有军事色彩,是长期战争状态和综合多种制度的结果。极端的犬牙交错是它们给人的直观感觉。南方各行省的划分和文天祥为了加强军事抵抗能力而提出的区划设想几乎一模一样。

行省只是中书省的分支权力机构,本来并非一级正式的地方政府。

后来才逐渐演变为地方最高行政机构,“掌国庶务,统郡县、镇边鄙、与都省为表里。”

元政府不顾形态各异的自然和人文环境,统一推行行省制度,造成了“偏枯”现象。中国本部是农耕区,而内亚边疆是游牧区。在中国本部内部将不同气候土壤的地理区域合而为一,对农业经济发展也带来了不利。后来清代吸取其教训,在不同区域推行灵活的政策,就是后话了。

经过宋元之际巨大而惨烈的战争,南北差距进一步拉大。县的分等一律以户口为依据,而且南北行省采取不同的标准。

元末,由于行省过于巨大,反而难以集中力量对付内部的农民起义,所以分出了很多分省,这就加剧了混乱。但是,元统治者的策略让我想到了宋代。北宋,河北地区转运使分为东西二路,帅司因防御契丹需要分为大名府、高阳关、真定府、定州四路。陕西地区安抚使为对付西夏,安抚使分为永兴军、鄜延、环庆、秦凤、泾源、熙河六路。

金分宋河东路为南、北两路,是为了对付宋朝军事上的需要;金分宋时永兴军、秦凤两路为五路是为了对付西夏。宋代用分的方法来抵御外侮,而元则用来镇压内乱。难道宋的路和元的行省一样,也由于太大而无法集中力量吗?

明代虚三级制2.0

明代行政区划的一大特点是督抚制度的实行。总督“掌厘治君民,综制文武,察举官吏,修饬封疆”,侧重于军事,地位略高于巡抚,巡抚“掌宣布德意,抚安齐民,修明政刑,兴革利弊,考核群吏,会总督以诏废置”,主于民政。

明代以后,县的分等一改按户口分等的办法,而以缴纳钱粮的数额来分等。自秦汉,县令长的地位与县的等第一直存在对应关系,至此时两者才完全脱钩。

清代民国行政区划的精致化

到了清代,总督常常掌管两三省之地域,而巡抚则常常掌管一省之地,两者时有设各自之治所于一省城,以及管理区域相重叠的情况。故两者之间常有相互掣肘之效。