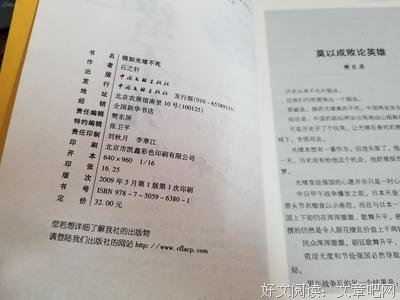

《假如光绪不死》是一本由石之轩著作,文联出版的平装图书,本书定价:32.00元,页数:249,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《假如光绪不死》精选点评:

●大一时马腾老师推荐的书,中山大学历史学教授所著。年前突然想起,出于好奇便买来读。真的非常好看,有晚清历史脉络的梳理,也有基于史实的合理假设与遐想。读完唏嘘,决心今晚再刷一遍电影《末代皇帝》。一分扣在纸张质量和错别字上。古今多少事 都付笑谈中

●超好看~~~~

●曾经设想过假如爷没死,历史会怎么走,没想到真的有这样的书。超级好看,完全尊重史实推出假设,没有半点废话,整本书非常精彩。给我们呈现了一个爱国,悲情,值得后人敬仰的光绪爷,可惜,没有如果。

●我不能为亡国之君,如不予我权,我宁逊位

●最开始看到这本书时我很惊喜:原来真有人这么想过还出成了书!仔细读过后发现这确实是一本值得一看的书,围绕着这个主题,把他当成跟别人谈话时他们的一种意见,会发现自己在不经意间陷入了思考的快感之中。

●光绪一心强国,可悲上无可靠膀臂,下无官吏支持,只能沦为历史中的一粒尘埃

●书很好看,角度很新颖,一点不呆板,可以说事一本很读,喜欢读的鲜活的历史书籍。

●对鞑子的爱可能始于光绪,就是忘却了许久。书挺棒的

●虽然缺少一些注解,但对历史提出了一些合理的假设

●一番大胆有依据的推理

《假如光绪不死》读后感(一):觉得不错

虽然才读了四分之一,但是觉得它很不同。

一般的书都是在考证光绪怎么死的,把各种死因,推测都列举出来讨论,这样的书实在一抓一大把,有新意的不多。这本书却恰恰从假设光绪没死入手,分析研究他的“戊戌变法2”,“新政改进版”,中国的“君主立宪制”等等会是怎样的,能不能行得通,这个角度新颖独特,我觉得值得一看。

《假如光绪不死》读后感(二):假如光绪不死

1、伊藤博文的来访是戊戌政变发生的焦点,“天下者,祖宗之天下也,汝何敢任意妄为”。慈禧这个当权太后虽然谈不上英明,但最基础的政治智慧还是有的,她不但不仇视变法,而且,洋务运动--经济上的变法,就是在她当政时搞起来的。但她怕洋人,怕得要命,洋人要来当光绪的顾问,那自然是不行了。 2、光绪:二人土上坐。珍妃:一月日边明。历史给光绪、李煜二人开了一个大大的玩笑,将他们对调了位置和时间。假如将他们换回来,让光绪做南唐的国主,励精图治、发奋图强,那会是怎样的结果?南唐本身相当富庶,在光绪精兵强国的努力下,很可能与赵匡胤有得一拼。李煜在南唐当政时间长达十五年,这段时间够光绪用了,南取吴越,产抗大宋,很可能使他成为南唐的中兴之主,受后世的尊敬推崇。反过来,让李煜来做光绪,顶着名号,不理政事,吴在宫中吟诗作词、留恋风月,偶尔兴起,再作几首歌颂老佛爷,虽不一定就能哄得慈禧笑靥如花,但想来绝不至于牢狱之灾、幽禁之苦。 3、载沣葬送了大清江山。香港《中国日报》以“未离乳臭先排汗”公开征联,语意双关,明说年刚三岁登基的小皇帝实则讥讽载沣的排汉政策,这个上联最后征到了一个绝妙的下联,是“将到长毛又剪清”。

《假如光绪不死》读后感(三):假如慈禧愿为孝庄

本书是本很好看的假说,假如光绪不死,这想必也是很多人的心愿。光绪皇帝无疑是有人格魅力的天子,作为光绪的堂哥同治皇帝可就没这么幸运,大家对他的好奇也仅仅止于到底死于梅毒还是天花。

假如光绪不死,他会不会是一个好皇帝,确实是个问题。光绪无疑是一个好人,但是好人并不等于好皇帝。特别是当时清朝已经国将不国,各地天灾人祸不断,再加上列强的入侵,在这种情况下当一个好皇帝很难。在戊戌变法中,光绪任用的都是诸如谭嗣同、康有为这样的书生,他的老师翁同龢一代大儒,在学识上当然无人能出其右,但是作为一个皇帝,更需要学习的应该是权谋用人和帝王心术。没有这些本事,纵然一腔为国热血,不识人、不会用人,就像一个船长,不知道怎么开好船,只有一身理论知识和热血,一个好船还好说,驾着大清帝国这艘破船,能不沉船吗?

那谁能教给少年天子如何驾驭群臣,掌握皇权,识人用人呢?只能是当时的一把手慈禧了。慈禧这个女人真是个奇女子,身处后宫,人生的前若干年琢磨的应该都是怎么取悦她的丈夫,咸丰帝才对。居然能在26岁守寡时准确的找到盟友,一举干掉了顾命大臣,手握皇权,垂帘听政,驾驭群臣, 她做到了。要知道当时的中国已经颇不太平,太平天国起义、捻军、苗民、回民起义,她也知人善用,重用李鸿章、曾国藩等汉臣,稳住了当时的统治。我不禁想问,难道她天生就是一个权谋家???慈禧最大的短板就是她把自己的感受放在第一位,为了自己的舒服可以挪用军饷,为了自己的六十大寿可以和日本议和。因为自私,所以慈禧要牢牢把握权势,所以她一再的拥力小皇帝,我死后,管它海水滔天!

慈禧多年教育下,光绪的性格依然如此,性格急躁而倔强,且童年疏于照顾,成年性格抑郁,身体一向不好。纵然慈禧死时,光绪不死,出来重掌政权,能不能做好,或者说还能活几年,都是未知数。也许历史的车轮还是一样,并无变化。

但若是慈禧愿为孝庄,一切就会大大不同了。慈禧愿为慈母,光绪能够健康成长,认清当时清朝国事,少些莽撞天真,多些练达城府。慈禧愿将帝国托付给光绪,光绪真心孝顺他的姨妈,中国能够顺利完成君主立宪,岂不是极大欢喜?

可惜慈禧不愿为孝庄,而光绪更像朱允炆而不是朱棣。

《假如光绪不死》读后感(四):《假如光绪不死》的盛世危言

接触到这本书是个偶然,前几天晚上睡不着在凤凰网的历史频道看到一则跟光绪死因相关的文章,于是我开始幻想如果102年前,慈禧死了,而被她幽禁了10年的光绪没死,而是重掌权柄,他会怎么样,他会将中国引向一条什么样的道路。然后百度了一下”如果光绪没死“,结果出来了这本书,在网上阅读了部分章节后,我买了一本。今天刚到,一口气读完了它。

其实这个命题乍看起来的确属于无趣的意淫,然而当我们回望百年来中国曾走过的道路和当今中国现状我们会发现这个问题其实充满了意义。回想3年前大一的时候,王铁群老师的近代史课上他也曾经以”慈禧、光绪去世100周年“为专题,讨论了中国曾很遗憾的几次错过了走上宪政民主道路的机会。一次是戊戌变法、一次是清末新政、一次是辛亥革命、一次是二次革命、一次是46年国共和谈,感慨中国近代一路跌跌撞撞的走到今天殊为不易。”假如光绪不死“这个命题的现实意义是什么,我想可能生活在这个伟大的国家,身处这个和谐的社会,享受着社会主义民主政治的优越性,这个命题有一种盛世危言的意味吧,100多年前郑观应写《盛世危言》的时候,清王朝不也是刚刚走过所谓同治中兴,气象太平么?

转型时期的中国社会问题频发、乱象丛生,这个体制被一些人怀疑,官方说我们选择了这条道路,其实我觉得无所谓选择,我们仅仅是走在这条路上,而且如果万一(当然,绝不可能的一种万一,仅仅是假设一下)这条道路有问题,我们也只能一条路走到黑。其实百年来中国一路走来,经历了那么多磨难,也似乎是被一路逼着走过来,从来没有一条确定的道路,一直是出于一种前途未卜的状态,可以说是的确是”摸着石头过河“,在那些历史的关键点上,的确存在不同的可能,可以决定我们走上与今天完全不同的一条道路,虽然到了今天,已近是相对比较好的一种可能,但是我们不禁会想,会不会有可能,我们会不同,而本书讨论的”假如光绪不死“某种意义上来说就是在探讨另一种可能,想象时光倒流,回到历史的那个十字路口,拨转闸门,铁轨跳线,我们会驶向何方。

我想作者之所以会探讨这个问题,另一个原因还在于作者相信中国终会走上宪政民主的道路,就像我的老师相信的那样,就像我相信的那样,本书的主题和内容中所流露出的对光绪皇帝死去的扼腕,绝对不是对满清王朝的怀念,绝对不是对封建专制怀念,而是对中国错过了一次绝佳的走上民主道路的机会的扼腕,而是对历史失之毫厘谬以千里的谬误的无奈。记得在王老师的课上,他就曾提出清末新政时期是中国走上宪政民主的最佳时机,无独有偶,本书的作者也将清末新政时期视作中国走上宪政民主的最佳时机,那个节点上,中央集权相对衰弱,地方督抚相对独立,地方乡绅转变为参政的市民阶层,宪政具备了社会经济基础,日俄战争中立宪小国日本打败专制大国俄罗斯彻底点燃了国人转向宪政的热情,甲午和辛丑的国耻也让慈禧和守旧派无立场反对立宪,慈禧甚至开始实行新政,整个国家都再努力朝宪政的道路走去,到1909年的短短几年间取得了不少骄人的成绩。整个国家开始朝着好的方向发展,开始走向一条离宪政民主越来越近的道路,甚至只有一步之遥,而哪一步,就是光绪皇帝,如果他没有随慈禧相继死去,中国很有可能在他的带领下最终走向宪政民主,那次机会各方面的条件是那么恰到好处,是之后每一次都无法比拟的,那是100多年来中国人离宪政最近的一次,然而历史却开了个天大的玩笑,只因为这细微的差别,中国最终没有跨过哪一步,反而离它越来越远,这就是前面说的历史的失之毫厘谬以千里。

说回主题,这本书真的非常值得一看,作者写的不错,但是抛开这些,单单是这个主题,就能引发人去思考,你可以把他作为一种意见,阅读的时候对照心中的关于这个命题的想法,绝对会有收获的。

《假如光绪不死》读后感(五):莫以成败论英雄

在大多数人的记忆当中,光绪通常是个“扶不起的阿斗”的形象,原因主要有缺少权谋,导致戊戌变法失败,长期在慈禧的淫威下成长,缺少反抗。当然,这些说法都是不熟悉历史事实或错误的教育宣传所致。石之轩的这本书给我们提供了一个鲜活又人性化的光绪和晚清社会。

当下关于晚清历史的书籍非常之多,慈禧光绪作为晚清重要的历史人物自然关注度非常之大,就光绪来说,作者通常会从比较传统的光绪的成长,在甲午战争、戊戌变法当中的表现、与珍妃的长相厮守、十年瀛台岁月的凄凉以及离奇的死亡之谜入手。而这本书的主题却是独树一帜,以光绪死亡入手,分析生前的历史功过,假设“不死”对中国的影响,这在欧美历史学引导未来学分析是非常流行的,具体事实结论间也是有理有据,本书作者也在做这样的努力,写的非常通俗易懂,所以读起来也是津津有味。

在整本书中,共分了17个章节,几乎每一章的题目都是一个问题,带着这样的问题进行本章内容的分析和阐述,相邻章节有很强的逻辑性,前一章通常为下一章有很强的铺垫。

作者在全书当中,提到了很多以前鲜有人提及的历史和观点,我觉得非常有趣,有些非常有道理。

二.作者从光绪所受“孝道”教育的角度分析光绪的成长和心理性格特点,得出了光绪绝不可能谋害慈禧的结论。戊戌政变的整个过程,围绕各种版本“衣带诏”的真假,得出康梁在海外撒谎,王照所言为真的论断。可见光绪的囚禁是非常无辜的,当然光绪对整个戊戌变法到政变的发生和囚禁的过程,由维新党到保皇党的康整个做事用人的重大失误也是一个教训。袁可以说他在与谭交谈以及想荣禄告密的时候均不知道这只是康梁的想法,光绪无此想法,只是围绕能够脱离干系,求得生存的做法,所以袁也是不清楚真相的。但这样确实加深了光绪对袁的仇恨,袁在其后做了一些表达愧疚感的事情。

三.戊戌政变的深层原因其实非常具体,并不是传统的旧势力过于强大,维新势力过于微弱,当然这是其中一个重要原因。最具体指的是光绪打算礼聘伊藤博文做变法的客卿,全力支持光绪的维新大业。而这是触碰了慈禧的红线的,之前光绪不管怎样变法,实际上都在慈禧的掌控之内,即使不喜欢康有为,但慈禧并不紧张,因为康的能力有限,可以收拾残局。但伊藤就不一样了,日本政局中举足轻重的人物而让他来辅助维新事业,以东洋人的处事手段和掌握新事物的应变能力,真的就很可能超出慈禧的可控范围之内,自身地位面临很大的不确定性,将大清国引入何处也是未知数,再加上慈禧天生对洋人的憎恶,发动政变也是不可避免的了。

四.光绪囚禁以来,世人对光绪逃跑一直有所期待,而在西狩途中,曾有非常好的逃跑机会,但光绪始终没有实施逃跑的活动,甚至没有逃跑的意念。这和光绪童年少年时期的成长有很大关系,缺少爱的关照,逃跑之后更缺少安全感,反倒在宫里是最为安全的。可见,人在少年时期的成长过程和环境是直观重要的,完全可以改变一个人的一生。而光绪的囚禁生活作者又和唐后主李煜做了对比,二者极其相似,后半生都在囚禁之中度过,最后都被毒害致死,但原因却大相径庭。光绪是不愿做李后主那样的亡国之君,而发愤图强变法维新,但这却成了他被囚禁的原因。历史有时真的是在捉弄人!

五.光绪与载沣的迥异,决定了慈禧死后中国政局发展的两种道路。载沣摄政的三年中,对待开国会的问题上消极应对,满汉关系上不断提拔满人排斥汉人,过度看重手中握有的权力。一系列政策导致当时的中国统治基础的士绅阶层和立宪派的离心,开始与革命党合作。而光绪在囚禁的十年里,无一不想着自己的立宪事业,会深刻反思在戊戌年间所犯下的错误。如果复出,会对晚清政治格局造成巨大的震动,不断推进慈禧在清末新政以来的各项措施,树立国会的权威,铁路收归国有的政策就不会颁布的如此仓促,保路运动就不会爆发,武昌起义就失去了存在基础。而这种理想是非常符合当时中国的国情,中国有“家天下”的传统,会漠视民主法律这些西洋现代观念,如果实行君主立宪制度,有一个虚君,让百姓去“崇拜”他,而这个“虚君”又能恪守法律道德,为人们数立这样一个法治和公民社会的榜样,全体国民逐步在这种“开明君主”的引导下,从臣民社会逐步向公民社会过渡。而“家天下”的解体,又缺乏民族政治的传统和机会,就会出现很多以作总统的名义来当皇帝,只会造成更大的社会动荡,民国初年军阀混战的历史就证明了这一点。而光绪又是“虚君”的第一人选,自己又有此决心。

六.作者认为光绪的复出,能够保住大清的不亡,并会在经济政治军事领域取得巨大突破。但“立宪之后,50年富裕可致,但要达到强盛,尚嫌不足”。这主要是文化的崛起不是一朝一夕的事情。富与强有一定关系,但绝非是正比。儒学自宋代产生了理学并在明代诞生了心学后,“存天理,灭人欲”的思想深入人心,限制人的欲望,将目标制定的非常之高,但人们通常无法做到,就开始弄虚作假,以假乱真。但大家都清楚真相,就开始敷衍旁观,没人愿意去做,开始讲大话空话,形成庙堂文化和世俗文化相对立的二元文化,无人能够从此而自拔。要消除这个文化的消极影响,是需要时间的。因而只有在文化上拥有开放的胸襟,包容的心态,才能屹立于世界而不倒,这也就是50年达到强盛尚嫌不足的重要原因。