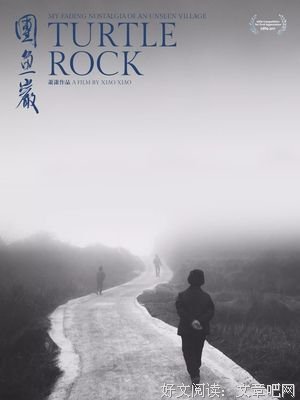

《团鱼岩》是一部由萧潇执导,纪录片主演的一部中国大陆类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

●生活流。最初还在想黑白有必要吗,生活本来的面貌都丧失了。导演解释为记忆的褪色、现实的消亡,也有道理。除了语言不同,这种生活的共通感略微有点小感触,一片没多少人的村庄,一点点在老去的时间,一个个在出走的后代,就当回忆录看吧。挺怕生活流的影片,也没感受到什么神性灵性,单纯也就人性,跟城市里把摄像机放地铁站门口一样,都是日子循环,四季循环,一天就望到人生的头。记忆最深的镜头,小孩去扯老人手上的皮。

●我觉得中国的山野乡村不是很适合全片使用稳定器,有一种被驯化的机械感,顺畅过度反而有些油腻,不过此片对日常的把握确实惊艳,黑白化后很多段落都有些新藤兼人《裸岛》的意思,结尾背景交代应该放在开篇,更能理解这些避难先民及其后裔的性格和生活态度。

●流動的煙與雲。霧氣竟是導演拍片的初衷,很想说那出发点就错了。畫面極美,很多次聯想到《四次》。敘事結構真不行,瑣事,符號明顯。導演是攝影系學長,怪不得,但我想是獻給家人最好的禮物之一了。

●镜头语言以及构图光影效果都充斥着导演的美学视角,从日常中捕捉到再平凡不过的面貌,四季分明的声音让我想起在家乡湖南的日子。

●导演在技法上明显成熟许多。长镜头作为私人化情绪的表达是一种非常好的尝试。也看出受贝拉塔尔的影响,想清楚自己要做什么很重要。献给外婆,献给童年时的团鱼岩,包括黑白影调和四季声音的处理,布满了巧思呢

●第二届西湖纪录片节的开幕影片。下午pitch环节有个评委发言,好的提案是与我相关、前所未闻、引人共鸣。这片子基本属于反面教材。这种反视听、反剧作的作品,也该有。

●此片摄影才是第一叙事,并且导演强烈的个人情感在每个镜头背后隐藏着,这样做的后果可能会影响纪录片内在的动机,所以会让一般人很容易昏昏欲睡,不知所云。导演私人化的乡愁与观众形成了阻碍。个人成长志。两星半

●今天起的有些早,,,后面又开始想纪录片文本的突破,,,,期待下一次观看,日常生活的散文诗,跟平常观看的纪录片非常不一样(觉得把结尾的文字加到开头更好,也可能是我睡的太少了)

●过于个人化,当我们在谈论诗意和乡愁的时候我们在谈论什么?不明白作者想表达的内容,更像是一个动态摄影集。摄影牛逼,导演说这是拿微单拍的,感谢这个世界上有片子让人产生“看来我也能去拍一个”的想法,速速行动起来

《团鱼岩》观后感(一):冬日里的一丝清净

团鱼岩,起初没想到是一部这样的电影,看完后感到心里非常平静,在纷杂的日常里能静下心来看这样一部安静的电影,感到非常愉悦。

纪录片的节奏刚好,采用非线性叙事,用镜头语言记录了一个与现代社会完全背道相离的世外桃源,没有人心的繁杂,没有名权之争,没有金钱的诱惑,没有权利的相交。有的只是日常回家吃饭,隔壁邻居的家长里短;只是生存所需的柴米油盐和活在当下的种种生活问题罢了,却反而还原了生活原本该有的样貌。

导演分享说,团鱼岩也是避世战乱而存在的,我想,这不就是五柳先生笔下的世外桃源吗?村民生活自给自足,仿佛外界的任何纷乱都无法搅扰他们。安静的看着镜头下的他们,生活,吃饭,聊天,念经。心里也安静极了。

图鱼岩,真像一个现代社会的乌托邦。

《团鱼岩》观后感(二):我希望这部电影获好多奖,真喜欢!

萧潇的《团鱼岩》是近年来我看过拍得最美的中国电影。电影描述的地方和人们是一个真实的现代“桃花源记”,四个姓氏,10户人家,百年前躲避战乱,在一个小山村生活。电影记录就是近两年的事儿,还是这些人和更广大的世界的治理和经济发生联系,但仍然延续着古老的身体力行的生活。电影拍得细腻,富有诗意,像诗。面对生存的艰辛、劳动、病与死,人们都那么平静安然,让人有种油然的崇高感。电影一开始老妈妈去路边山上的神龛祭祀,后来村民们去自己修的土地庙做活动,这两处对我来说特别迷人,也许是我好奇民间宗教和礼仪的原因。老妈妈无事早早做饭,开门看到修缮房顶的人,说他们铺瓦不讲究,不好看,也是特别让人喜欢的地方。镜头和摄影都讲究极了,每一帧都很美,人的动作和自然与居住环境的微妙生息都表现得很悠长沉静。我还很好奇,他们卜卦丢的那两个牌子到底是什么讲究,好像是和八卦有关的。

林白丽说:“相比之下,当代人的焦虑恐惧显得多么脆弱没有生死勇气;拍得视觉那么迷人,似乎什么都没有发生,而影像让人那么快乐。”

《团鱼岩》观后感(三):从前慢

从前慢。

说话慢,吃饭慢,抽个烟也慢,更别说砍竹子和喂养小鸡。

从前慢。

山里的炊烟慢,烧山草也慢,浮云在天空消散,每一缕每一丝都慢,更别说低空飘来去的蝴蝶,连蜘蛛吐丝结网都能消磨一天的时间。

从前慢。

风起时,吹起旧式的白衣,梦里的镜像都是黑白的,只有阿婆不小心推开的后门,望见一片浅绿色的天地,那是真实与梦境的交错,也是记忆与梦境的重叠。

从前慢。

从前的人怕打扰菩萨,许愿都不贪心,只求平安与福报,一遍遍得用亲切的方言默默念诵着祈祷的经文,头顶漏出的天光听到了所有的不打扰的温柔善念。

从前慢。

阿黄和喵咪可以共处,伴着稀碎的人声,可以随地随时躺倒就睡,睡梦里的色彩也许斑斓也许黑白也许灰涩,但绝不像钢铁铸造的城市一般冰冷和孤寂。

从前慢。

每个人都自言自语得亲密又疏离,每个人都专心只做一件事,一生就这样在周而复始中静静等待光影浮生掠过每一寸肌肤,张开每一个毛孔,让生活的洁净和童年的精微,被消失的摄影机一帧帧记录和定格。

这是献给外婆的情书,也是献给自己的童言,最后的卜卦,无问凶吉,只求初心。支持导演,请继续创造诗意的镜头美学。

最后,文艺小众独立电影的爱好者们,下次遇到好睡助眠的影片,记得自带抱枕噢~

《团鱼岩》观后感(四):乡野生活

镜头风格朴实、缓慢,诚实地记录了山村的一些事情,一些人。但这诚实并不客观,主要有两点。一,长镜头的设计较为主观,主观表现在场景上,导演把他所认为重要的场景拿长镜头铺陈,这无可厚非,但大多的场景都事无巨细地使用长镜头,导致了形式和内容的一点脱节,形成了冗长感。二,情节线和事件内容的设计,它更让我觉得像是一个现实主义的故事片,因为情节的连贯性,冲淡了原本平实记录的张力和震撼,但本身尚有一种美感在。说它主观倒不是说他不好,只是说一说,罢了。不过由于是作者土生土长的地方,虽有故事的设计,但村民几乎没有表演的痕迹,一切都是似乎自然而然地发生。

摄影很好,美院出身毕竟不一样,厉害。黑白影像的选取很巧妙,让山村回归朴实感和真实感。贝拉塔尔说,电影的彩色是一种带有塑料感的彩色。导演受塔尔影响,黑白也必事出有因。

《岩》更多的是摄影和事件本身在使力,比起《桥》,它少了一些文学上的光晕。比方说隐喻,比方说主题的深刻话。开篇勤劳的蜘蛛在风雨中飘摇,暗示了片子的一个小主题——人在世间的不易。片中伐竹的父亲、生病的外婆、祈祷的众人也都印证了这一主题。但片子的大主题还是放在了乡村的生活方式上,现代化的东西在导演的主观意识下缺席了。具体导演怎么看待现代化和乡村的消逝,他没有给出很明确的答案。至于对人生存状态,他是否乐观,以什么角度去看待,也不可知。

杨超说过,贝拉塔尔之后,都是对贝拉塔尔兑水的模仿。虽然我不大认可杨超这个人,但他的有些观点虽装X但也对。萧潇导演《岩》的尝试,在美学上有一定的表达,但至于他模仿贝拉这件事,形式上有些了,但内核与形式承载的内容还比较朴素。主要还是内核思想的原因吧,没有那么深刻的东西,一个很长的镜头,就会比较单薄。

开片不久,伐竹、运竹的场景我很喜欢。感觉拍的很饱满,很朴实,也很美。有一个后视镜看一整车竹子的镜头,好看。还有一个拖拉机转向的摇镜头,很到位很精准地表现竹子长、多。总体上,片子还是很静谧的,沉得住气。最后一个镜头,男人背着桌子在山上行走,背后跟拍,一是展现漫长的山路,再现山村的面貌,二是他走向什么地方,走向一个稀松平常的反复的现实里?

《团鱼岩》观后感(五):关于团鱼岩

被感性冲昏了头脑的我 给这个纪录片8分。

在某种意义上来说,团鱼岩可能不能被称作一部传统的纪录片。或者如青青批判的那样,整部影片都是素材的堆砌,没有完整的叙事,没有饱满的人物,没有逻辑的体现。

但于我而言,我与团鱼岩导演所共享的是一种和祖辈 和家乡根源的割裂。

我的出生和生长都在城市,除了每年的传统节假日回乡,我的父辈所成长的地方对我来说是一个符号性的甚至象征性的东西。我对那些地名 那些村落 那些乡里乡亲都不甚了解,哪怕我的爷爷和他是拜把子的兄弟,或者我是哪一位高大的青年的姑妈。这些于我而言都是极为陌生的存在。

团鱼岩这部片子对于乡村的描述,没有比我理解的更近,也没有更远。我们都处在一个分崩离析的边缘地带。一旦祖辈消亡,我们甚至连驾车回去那片土地都困难。毫无标识的道路,消失的村落地点以及不复存在的地名,我们与那个地方的联系是如此的不紧密。

片中出现很多烟,一方面是季节变换的提示,例如收割好以后把田烧了,是为了有利于来年的播种。一方面我则以为是对于这个乡村 导演也无法看得真切的一种象征符号。

这种感觉的传递,同样表现在他的叙事上。叙事是破碎的,凌乱的,没头没尾的。像我回乡的时候坐在火炉边,听我的伯父伯母拉家长里短,说村里的新闻,这项活动对我来说好像雅思section 4听力 我能听个大概,但具体这件事由何而起,其中的利害关系,发生转变的原因以及最后的结果,我都毫不知情。团鱼岩表现的也是这样的世界,作为观众我们好像了解了什么,但其实什么关键也没能捕捉到,或者这其中本就没有城市生活里那些所谓的关键。一天到头是不知道怎么过去的,砍柴,喂鸡,做饭吃饭。并肩坐在木制的长板凳上抽烟,看山,一言不发。所有的东西都可以装进所有的包里,没有讲究,可以在人造革的皮包里取出两块腊肉,也可以把祭祀用的整鸡放进化肥蛇皮袋里。乡村的生活是怎样,是绝对的实用主义又是绝对的理想主义。菩萨是不能保佑你一世,但他会保佑你度过难关。即使在没有受过教育的祖辈眼里,小孩子也应当读书走出这个地方,于是她跟着奶奶去菩萨面前作揖,一颗虔诚的心或许可以保佑这个小女孩成为一名大学生。

导演描述的世界,在某一瞬间激发出我的通感,让我在伦敦南岸的电影院里闻到了我奶奶钟爱的六神花露水和清凉油混合的味道。

2019/1/21