一进腊月

年味儿也越来越浓

民谚有云:

“腊七腊八,冻掉下巴”。

因为一年中最冷的日子就要来了。

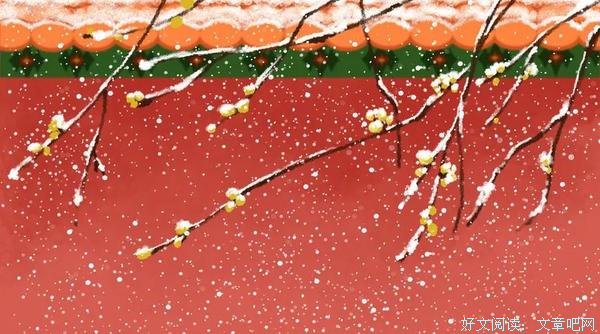

那时爱读李白写的《北风行》:

“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。”

如今离家千万里,

又爱上了赵次诚的《早梅》:

“江南冬十二月,溪上梅三两花。

载取小舟香影,月明自棹回家。”

腊月至,欲还乡,

图片|why0213-摄 图片|张冬萍138-摄

长大后才知,

常言道:“腊者,接也。”

回来拜神敬祖,祈福求寿。

古人深信,举头三尺有神明,

在那冥冥之中,

祖先将庇佑我们,

世代平安。

如今腊月已至,

我却来不及回头,

图片|Aleo583-摄 图片|左钉右铛-摄

腊月·集市

腊月里

辛苦劳作了一年的人们

往往刚一入腊

早年间

为腊月里的种种习俗做准备

那种属于腊月的热闹

你是否还记得

有红红火火的集市

每一处都披上了喜庆的大红色

预示新一年的好兆头

腊月·习俗

老年间,“春节”是专指立春而言,农历元旦叫“正旦节”,后来俗称新年,北方人叫“大年初一”,除夕叫“大年三十儿”。从筹备到结束这段时期叫“年关”,总称“过年”。

一般年前的准备阶段有二十多天,自“腊八”至除夕,这些日子里北方人是很忙乎的,即所谓“家无虚丁,巷无浪辈”。

一进腊月,市面骤现繁荣,这是一年内的特有市场,叫腊月市。先是卖咸肉(即腊肉)和粥果的,为“腊八”做准备。

过了初十,开始卖卫画门神、挂千、金银箔、烧纸、等等。

二十日以后,以卖糖瓜、糖饼、江米竹节糕、关东糖等物,是为“祭灶”准备的。

二十五日以后,货物齐全,琳琅满目,为除夕之夜做准备,价格也相对的涨高,京师谚语有“腊月水土贵三分”之说。

腊八粥

腊月初八,我们首先想到的一定是腊八粥。

腊八粥在古时是用红小豆、糯米煮成,又称“大家饭”,到宋代,传说是纪念民族英雄岳飞的一种节日食俗,汉族民间争相效法,都在农历十二月初八熬腊八粥,象征着风调雨顺,五谷丰登。

腊月·诗词

腊月

宋·陆游

今冬少霜雪,腊月厌重裘。

渐动园林兴,顿宽薪炭忧。

山陂泉脉活,村市柳枝柔。

春饼吾何患,嘉蔬日可求。

腊月二日携家城东观梅夜归

宋·张栻

前日看花正薄阴,重来晴日更精神。

渔家傲

宋·欧阳修

腊月年光如激浪,冻云欲折寒根向,

谢女雪诗真绝唱。

无比况,长堤柳絮飞来往。

此去青春都一饷。

休怅望,瑶林即日堪寻访。

腊月

清·朱士稚

今年腊月归未得,独在乌程县可怜。

隔岸横飞西塞雁,前门数缆下江船。

高城哀柝兵戈侧,短布单衣雨雪边。

腊月歌

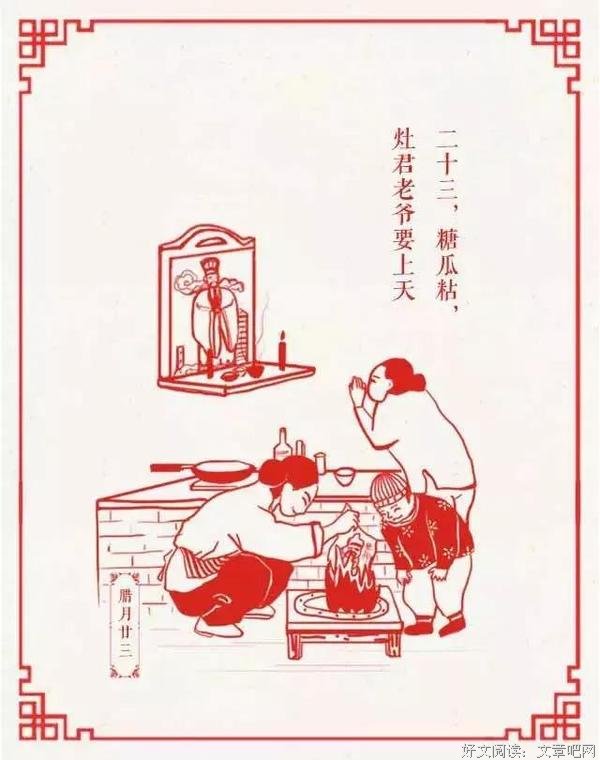

二十三,糖瓜粘

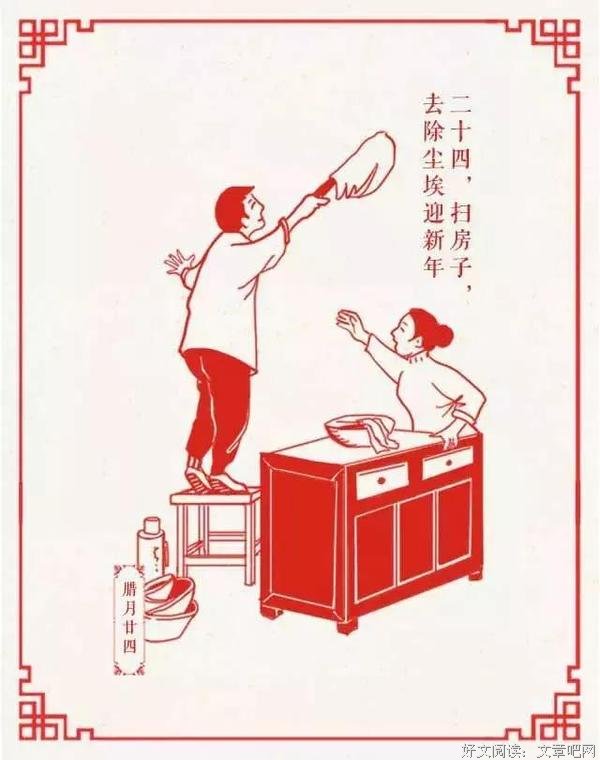

二十四,扫房子

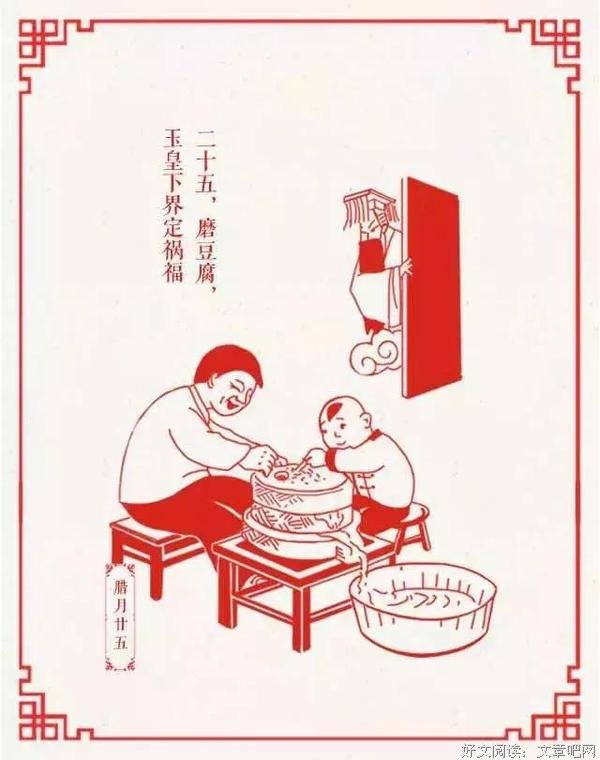

二十五,磨豆腐

二十六,去割肉

二十七,宰公鸡

二十八,把面发

二十九,去打酒

三十晚上熬一宿

大年初一扭一扭

腊月二十三

腊月二十三,又称“小年”,

是民间祭灶的日子,

有“男不拜月,女不祭灶”的习俗,

因此祭灶王爷,只限于男子。

腊月二十四

腊月二十四,也是南方小年

古代把春节大扫除称为“扫年”,

北方称"扫房",南方叫"掸尘"。

腊月二十五

腊月二十五,推磨做豆腐,腊尽春回,

人们度过了漫长的冬天,

即将进入到新的一年,

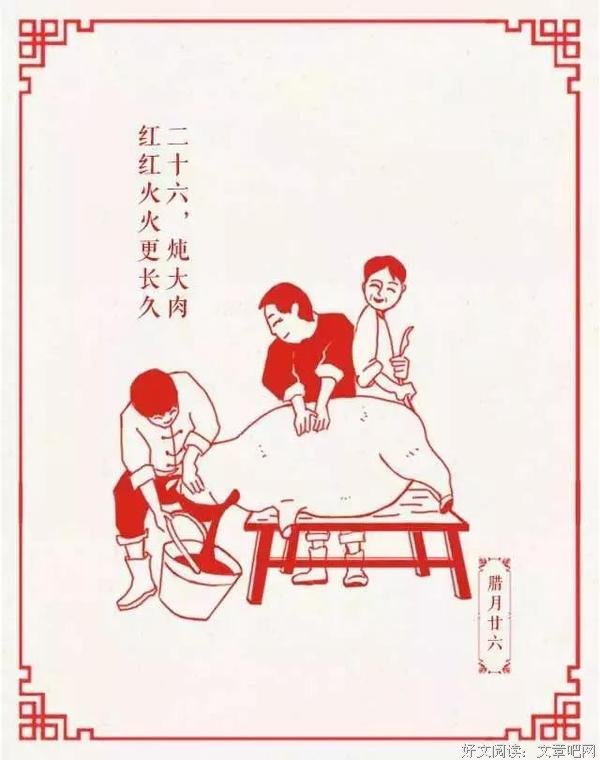

腊月二十六

腊月二十六,春节传统汉族民俗“炖大肉”。

民间谚语称:

“腊月二十六 ,杀猪割年肉”,

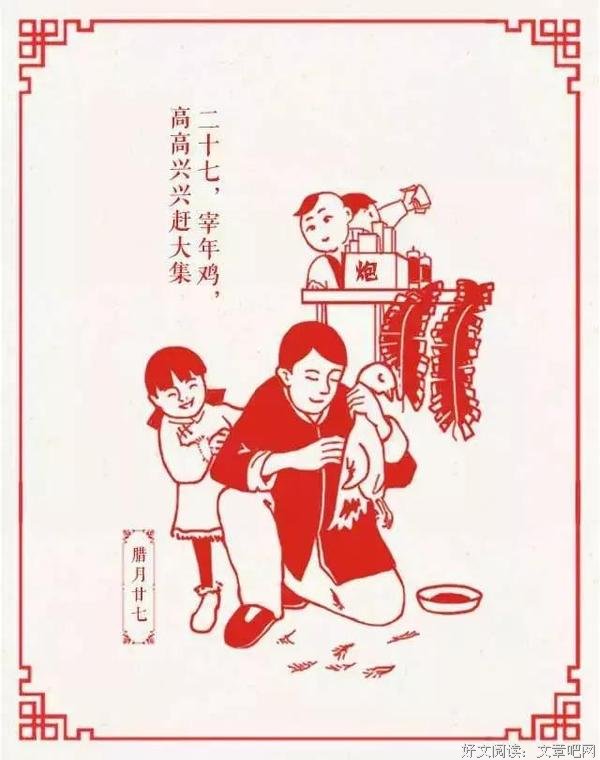

腊月二十七

腊月二十七,过年的前夕,

民谚称“腊月二十七,宰鸡赶大集”。

还要赶集上店、集中采购,

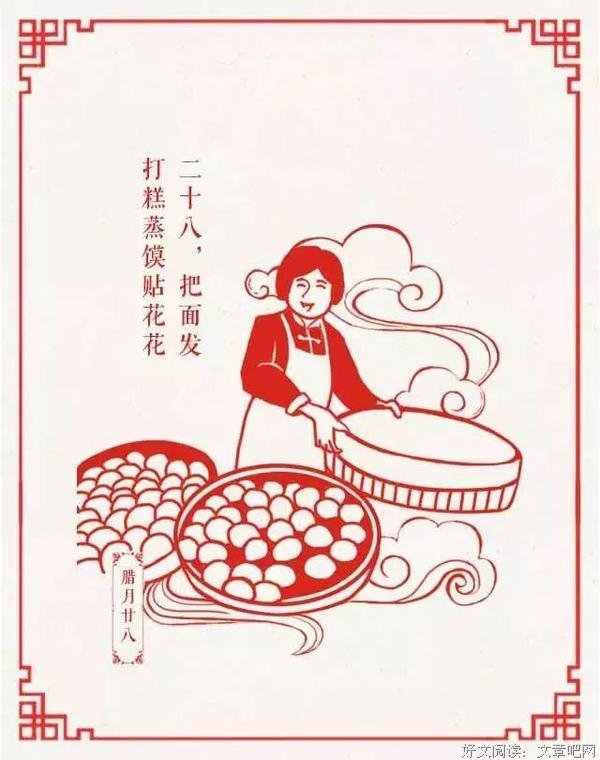

腊月二十八

腊月二十八,

多数地方在这一天

要赶制过年的面食,贴窗花。

腊月二十九

腊月二十九,除夕前一日,叫“小除夕”,

家置酒宴,人们往来拜访叫“别岁”。

焚香于户外,叫“天香”,通常要三天。

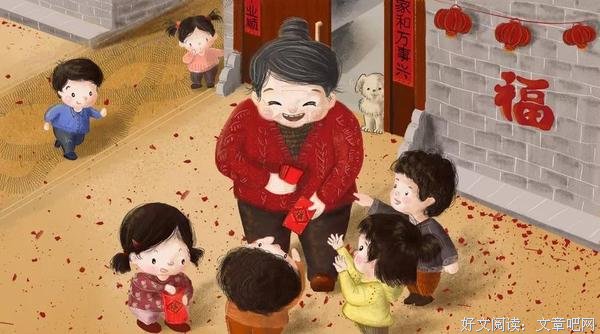

大年三十

辞岁、守岁、迎岁……

这种庆祝活动一个接一个。

午夜一到,腊月就结束了,

新的一年也随之开始了。

腊月呵,一年之岁尾。

人们把想念做成小小的腊味。

不论你身在何处、何种境遇,

只要用火蒸上那么一小会,

仿佛点着的落日,

嘶嘶啦啦烧遍你全身。

远在他乡的游子,

你可还曾记得乡愁?

它就是腊月里一块小小的腊肉,

我在这头,

故乡在那头。

图片|Aleo583-摄 图片|溪南雨-摄

忙碌了一整年,

当一枚车票印上归期,

当山海流澜从眼前划过,

乡愁,才回到了来处。

时之岁末,跨越山海,

勿忘回家。