作者 | 成成:豆瓣阅读作者,编剧

创作于 19 世纪 30 年代的阿加莎名作《东方快车谋杀案》,已经被第五次搬上荧幕。阿加莎笔下的波洛,声名在外,有着杰出的社会地位与广泛的人际关系。他幽默,也偶尔流露出来自智力上的优越感。虽然是比利时身份,却充满了英国上流社会的优雅风范。

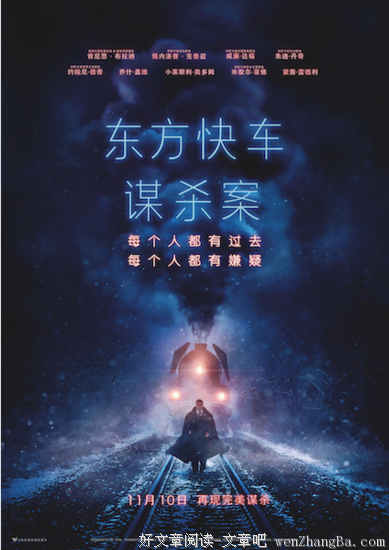

2017 版《东方快车谋杀案》

一部很英式的作品,一个很英式的侦探,终于迎来了英国导演、莎翁戏剧大师肯尼思·布拉纳的崭新诠释。布拉纳的英国血统与过去作品所呈现的英式美学,都将使再现这个残酷之中饱含人性温暖的经典之作成为必然期待。

布拉纳饰演莎翁的舞台剧一跃成名,被誉为英国剧坛王子,后又获得奥斯卡最佳导演,最佳演员奖。在新版《东方快车谋杀案》中,布拉纳不仅执导,还亲自饰演著名的波洛一角。为了重现波洛的比利时口音,他除了听 27 种不同的英语录音,更请方言教练培训指导。那戳无比醒目的大胡子,也是布拉纳和剧照花好几个月时间研究设计出的一款「全英格兰最考究的大胡子」。要知道,阿尔伯特·芬尼所饰演的 1974 版波洛是阿加莎本人最满意的一版,但对片中波洛的小胡子却倍感失望。

1974 版《东方快车谋杀案》

活跃在阿加莎笔下的《东方快车谋杀案》中的人物,给了读者极大的想象空间。每一版本对它的演绎,都有导演及演员自身明显的烙印。除了由卡尔.谢恩克尔导演的 2001 版本资源不详以外,最早一版拍摄于 1974 年,西德尼.吕美特导演最大化的保持了电影与小说的一致性,芬尼版波洛极大还原了小说中那位智慧之中不失幽默的绅士侦探。

1974 版整体克制而优雅,观影的过程,如同在欣赏一部庄重古典的舞台剧。一些细节之处的处理使本片加分不少。在原著中原本一句话带过的买票桥段,这一版增加了一处对时代政局的小调侃。当售票员告诉波洛头等舱没有位置时,线路董事起身,质问道:「在这个 12 月?难道保加利亚向土耳其宣战了吗?贵族们都在逃难吗?」

东方快车的故事背景发生于一战之后。从土耳其占领保加利亚,使保加利亚人成为土耳其的二等公民开始,两国之间的恩恩怨怨已持续了 500 年。对这辆始发于伊斯坦布尔的东方快车,这句不失冷幽默的调侃恰到好处的表现了时代性,对于人物塑造也是加分的。后面当波洛把选择困境交给线路董事时,他也完成得恰如其分。

1974 版 & 2010 版《东方快车谋杀案》

1974 版和 2010 版波洛

1974 版的克制还在于,并不渲染残酷血腥的杀戮场面。当一行人进门之后,看见美国富人死去,他只是睁着死不瞑目的双眼,尸身在被子的掩饰下保持着最基本的体面。这个细节书中并无明确交代,但电影的表现,很好的契合了这群善良文明的公民本性。一方面他们亟不可待的想抓住这个千载难逢的复仇机会,另一方面他们又要维持自己文明的社会身份与教养。与之形成鲜明对比的是在 2010 版,英国剧集《大侦探波洛》第 12 季中的第 4 集——《东方快车谋杀案》中,导演利索的将这个场面处理成为酣畅淋漓的复仇:混乱的房间,鲜血横流,罪恶的死者横尸床榻。凶手对死者的仇恨,一览无余。

比起明晃晃的施暴,我更喜欢更复杂,更值得玩味的小心机。

一个颇有意思的细节是:1974 版为了表现俄国公爵夫人的高贵及波洛的绅士,在讯问环节中,是波洛一行人亲自到公爵夫人房间,用礼貌透顶的腔调完成问话。而 2010 版,配着节奏感十足的背景音乐,列车员在波洛的指挥下急冲冲的穿过通道,猛敲公爵夫人的房门。半响未开之后,列车员直接用钥匙打开破门而入,公爵夫人道:「我还没穿好衣服呢!」

显然,这个小小的细节,分别对应了两版波洛的迥异个性。两位英国演员的饰演都非常成功,但芬尼版的优雅所表现出来的上流社会气质,更符合阿加莎原著的人物形象;苏切特版相对而言的忧郁孤寂,更具平民气质。

除此以外,1974 版的经典桥段,将 12 个人的杀戮过程变成了一个充满了宗教仪式感的祭奠仪式。每个人通过表达对逝者的爱,来表现对罪人的恨,以及为自己这个不同寻常的举动求得一丝心理慰藉。而 2010 版,由德拉戈米罗夫娜公主旁白,众人完成谋杀的设计,更像是一出临时私设的公堂。德拉戈米罗夫娜公主化身正义的法官,诉说着将死者的诸多罪孽,由她参与组成的 12 人陪审团,用手中的利刃,对罪人投出判处死亡的一票。

许多经典作品,除了故事本身的精彩绝妙之外,还有更多引人深思的价值观思辨。在阿加莎.克里斯蒂的《东方快车谋杀案》中,也抛出一个难题:民众是否有权审判并处决一个罪人?

阿加莎原著《东方快车谋杀案》

对于这个问题,在阿加莎的原著小说中,她巧妙的把加诸于侦探波洛身上的选择困境转嫁给这列东方快车的线路董事,作为一个有着私心的好心人,线路董事轻而易举的做出了一个既保护列车声誉,又保护众人免于折难的选择。

阿加莎本人,似乎对做出这种选择不费吹灰之力。类似情节在阿加莎另一部作品《控方证人》中亦有体现。法庭之上,当女人发现遭遇丈夫背叛,所做的一切成为笑话时,她用刀捅死了他的丈夫。护士大惊:「噢,她杀死了他?」

律师却态度幽然:「不,她处决了他!」

2010 版《东方快车谋杀案》

2010 版《东方快车谋杀案》结尾处,波洛对于是否揭发真相的选择,成了影片最后一个小高潮。由于这一版在开篇让波洛陷入被人质疑借正义之名施行错误之举的道德困境中,所以影片最后,波洛再一次陷入选择的焦虑。在做出选择之前,波洛与哈伯德太太,也就是琳达.亚登及虔诚的基督教信徒德本汉夫人有一场激烈的争论。他们谈到法制与上帝。当法律蒙尘,上帝又缺席审判,怎么办?信仰耶稣的德本汉夫人反问波洛:如果上帝不处置呢?如果他把那些受害者送进人间地狱呢?如果神父以上帝之名,原谅了那些永远不能被原谅的恶行呢?耶稣说过:让那些没有罪的抛出第一块石头(引自《圣经》)!

这一段堪称精彩。由一个耶稣的信仰者,在尊崇耶稣教诲的同时,也对上帝发出强烈的控诉,并且身体力行的完成对上帝的背叛。然而最终,她还是一名虔诚的基督徒,却依然值得人们尊敬。

1974 版《东方快车谋杀案》

1974 版的结局与阿加莎的原著基本一致。波洛几乎没有多加犹疑,便把选择的天枰,倾向于保护这 12 位自发组成的陪审团成员。凶手集团因此,又加入了侦探波洛,线路董事以及可爱的希腊医生。与其说他们成为掩盖杀人罪的帮凶,更确切的说法是:他们帮忙举起正义之刃,为流脓的正义缝合伤口。

当不公成为法律,反抗就成为了义务。

2015 日版《东方快车谋杀案》

在众多版本之中,日本对《东方快车谋杀案》做了本土化改编,将故事搬到昭和初年,侦探波洛成为一个滑稽搞笑,带着点日本中二风格的人物。故事拉长成 2 集,共计 283 分钟。结尾处,滑稽而智慧的波洛,在面对选择的困境时,他命令其中一人下车,在雪地走来走去,然后感叹:凶手的脚印,都被人们破坏了啊!这种处理,不得不说与整个剧集的气质高度一致,也饶有趣味。

而我觉得比较可悲的是,这个精彩又温暖的故事,永远不可能横空出世一个国产版。即使是类似的故事,也必将迎来被阉割的命运。杀戮永远都在发生。

//

- 豆瓣阅读电子图书 -

东方快车谋杀案

〔英〕阿加莎·克里斯蒂

豆瓣评分 9.4

侦探波洛在叙利亚完成了一项委托,要搭乘辛普朗号东方快车回国。奇怪的是,似乎全世界的人都选在那一夜出行,这列铺位一向宽裕的豪华列车竟然一票难求。幸好他遇到了好友、国际客车公司的董事布克先生,这才挤上了车。

午夜过后,一场大雪迫使辛普朗号停了下来。第二天一早,大家发现少了一名乘客。一个美国人死在了他的包厢里,被刺了十二刀,可他包厢的门却是反锁的。随着调查的深入,案情却似乎更加扑朔迷离,大侦探波洛想出了两种截然不同的解释……

↙ 点击阅读原文,阅读《东方快车谋杀案》。