生前何必久睡,死后自会长眠1

萧红的成名著作《生死场》,鲁迅为她作的序,一颗文坛新星从此升起。鲁迅也曾经说过:“萧红是当今中国最有前途的女作家”。

萧红与萧军居于上海期间,萧红是鲁迅与许广平家中的常客。萧红对这段日子有过记述,鲁迅去世后,萧红写了多部纪念鲁迅的作品。

鲁迅之于萧红,平生风义兼师友。老师和朋友做到再好,这样的遗愿难免令人惊讶,一管似乎窥见了萧红一生的悲凉, 原来她在最后回顾时,亲密关系中的所有人都难以慰平生。

萧红,生于1911年,卒于1942年,来去匆匆。

萧红的代表著作,到目前为止,几乎没有被改编为剧本,她的个人经历,却多次被搬上荧幕。

她的作品当然是极好的,只是她的个人经历故事性更强。

萧红短短的一生,三次出走,两次怀孕,并且两次在大着肚子,怀着一个男人的孩子的情况下,选择了另一个男人。她挨过饿、挨过打、逃过婚、逃过难,31岁时,病逝于香港,身边没有亲人,只有一位友人陪伴。

2

鲁迅生前,是不是想到过,萧红希望长眠于自己的身边?泉下有知,他又会怎么想?

当萧红以一个文艺女青年的身份去鲁迅家串门之时,在一次聚会前,应萧红本人的请求,许广平为她在头发上系丝带,想象一下两个女人对镜贴花黄的场面,这时,鲁迅出现在一旁,厉声对许广平说:“不要这样装扮她”。

看来,在鲁迅心里,萧红是美的,并且是不同寻常的美,大约是一种清新脱俗的审美感受,异于庸脂俗粉、妖艳贱货的。

鲁迅写过一篇文章《娜拉出走以后》,他说,娜拉出走可能有三个结果,一饿死、二堕落、三回家。萧红一生多次出走,她的结局,在或不在鲁迅的推测之内。

萧红在最后时刻,写到“半生受尽白眼”、“留下半部红楼叫别人写了”“不甘不甘”

萧红的文学作品纯净又伤感,一种简简单单、干干净净的悲伤,这悲伤却总是能力透纸背,有如子夜吴歌。如果她的文章不曾叫你讶异,再看看她的个人经历,这样经历的一个人,依然写出这样单纯的文字,不能不令人惊异。

萧红与鲁迅作品风格的迥异无需多言。鲁迅写过一句对联:“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。这句话里有一种入世的精神,鲁迅是一位现实主义作家,一位批判现实主义作家。看到人性的黑暗面,正视人性黑暗面的,这样的人一定更成熟一些。对作家和普通人来说都是如此。

我却以为,老到是一种力量,单纯也是一种力量,历尽沧桑依然单纯,萧红真的是一个单纯的人啊!

可惜无论在哪个时代,单纯和老实一样,有时算不上绝对褒义词,隐晦指向图样图破森、很傻很天真。

一个理想主义者,必定是一个极有出世精神的人,看尽人情冷暖,还没有半点心机傍身,该拿你怎么办呢傻孩纸?

如今,去黑龙江省旅游的话,萧红这个名字经常会被提起,哈尔滨市和呼兰县城有很多遗迹,萧红小学、萧红故居等等,一个名字传奇了一方水土,到底也是寂寞身后事。

3

萧红的文学历来广受好评,我个人以为,她的文章空灵轻巧,像一个小女孩的自言自语。

鲁迅在《生死场》序中指出:“叙事和写景,胜于人物描写”,不知鲁迅是否心中了然,萧红始终是个小孩子的心态,用孩子的眼睛看世界,看得到景物,看得到事情始末,但是小孩子嘛,看不懂人。

小说《简爱》中有一个片断,一个小女孩,头天晚上受了委屈,第二天早上起来待在炉火旁,保姆给了她几样玩具,她就自己玩了起来。她觉得自己的脑中什么也没想,只是眼泪默默流下来。

我读到这个情节,觉得炉火旁的女孩就是萧红,什么也没想,只是眼泪默默留下来。

读一篇张爱玲的小说,感受一下那种透心凉,就更能体味到两位传奇女性各自的惊心动魄之处。

“倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就爬上房。黄瓜愿意开一谎花,就开一谎花,愿意结一个黄瓜,就结一个黄瓜。玉米愿意长多高就长多高,它愿意长到天上去,也没人管”

张爱玲的笔下也常开花,大多数花开得比较淡,是“金漆瓶里斜插一只白栀子花”、“玻璃窗上面,没来由开了小小的一朵霓虹灯的花”,少有热烈的花事,好不容易看到一段热闹的:

“草坪的一角,载了一棵小小的杜鹃花,正在开着,花朵儿粉红里略带些黄,是鲜亮的虾子红。墙里的春天,不过是虚应个景儿,谁知星星之火,可以燎原,墙里的春延烧到墙外去,满山轰轰烈烈开着野杜鹃,那灼灼的红色,一路摧枯拉朽烧下山坡子去了”。

花开了,我看到的花,不是你看到花。万物皆空,由心而生,不同的人就有不同的景致。那么两位女作家心中所感所想所念的是什么呢?

萧红是一个东北农村姑娘,她写道“在乡村,人和动物一起忙着生、忙着死,大片的村庄生死轮回着,和十年前一样。”“春夏秋冬、一年四季来回循环地走,那是自古也就这样的了。风霜雨雪,受的住的就过去了。守不住的就追寻着自然的结果”

张爱玲可是城里人,大上海的大家闺秀写道:“一只乌云盖的猫在屋顶上走过,只看见它黑色的背,连着尾巴像一条蛇,徐徐波动着。不一会,它又出现在阳台外面,沿着栏杆慢慢走过来,不朝左看,也不朝右看,它归它慢慢走过去了。生命自顾自走过去了”

一位优秀的作家,必定有一颗童心。萧红和张爱玲有一个共同之处,她们都是极其单纯率真的人,为人和为文用情太深。流年不利、遇人不淑,落在纸上,欢乐都渗着悲。

南北朝民歌与骈体文都太可爱,都有赤子之心。萧红文字干净,如果没有真诚,就落入浅显。张爱玲行文繁华,如果没有真诚,就过于浮夸。

写来写去,每个人都是孤单的,读来都是,独行中的寂寞与欢乐,童心里的温柔与沧桑,世上总有几个真性情的人,在平凡的人间,向着平凡的人,付出了真心真意,大概率情况下,她们很难得到爱人或者生活的回报。因为付出与回报成正比这种事情,更容易发生在商业生活中。我们大多数人在爱情里患得患失、在友谊中锱铢眦睚、在名利场和菜市场称斤论两,生活不易,*心情去体会真假,活着就行,何必矫情。

因此上,吃亏上当受骗,也算是人生常态,有才华有名气的人也不能幸免。

如果在私心底,始终觉得这世上有一个值得怀念的人,像是一个国家,饱受战火离乱,千军万马踏过后,留有一方净土,这是幸运的吧?这是神奇的吧?这是温暖的吧?

这可能才是萧红和张爱玲的最大不同吧?

张爱玲晚年与世隔绝,怕与人来往,怕接电话、怕写回信,即使最亲近的姑姑来信,也积压好久不拆,最后孤身一人死在公寓里。遗嘱中说:“我的遗体立时焚化骨灰撒在荒芜处-——-”

你的遗愿真可怜,我竟然连可怜都没有。

4

在大荧幕上,汤唯和宋佳,两位气质卓然的女演员,分别饰演过萧红,可谓一时之选。

有一位导演曾说过,我选择演员时会考虑:观众能否相信,这样的剧情会发生在这个人身上?(插播一句,说这话的导演是李安,他选了汤唯出演《色戒》)

代入感是我们观察万事万物的基础,即使自己不易觉察,把演员代入故事,再把观众代入演员,统统在别人的故事里,落下自己的眼泪。

投射就这样发生了,在别人身上看到自己,人人觉得自己特委屈、人人都觉得自己好无辜,人人把自己代入名门正派,反派魔教旁门左道的门内,一片空白。

这就叫看戏。生命自顾自走过去了。

5

宋代的词人晏几道,是晏殊最小的儿子,词作造诣公认为宋词高峰。

“落花人独立,微雨燕双飞”

“相思本是无凭语,莫向花笺费泪行”

这位诗情画意的词作家,个人经历颇似贾宝玉或曹雪芹,早年贵为宰相幼子,金鞍美少年,父亲死后,受过文字狱,家道中落,寒冬噎酸齑。

“人百负之而不恨,己信人,终不疑其欺己,此一痴也。”

鲁迅对这位痴人晏几道也有一句评价:

“有至情之人,才能有至情之文”。

不知,鲁迅认为,萧红是否也当得上这一句:

至情之人,至情之文。

人世间千人千面,人如其文,见字如面,总是各花入各眼吧。

6

仰慕,是一种很美好的感情,有欢喜还有尊敬,可亲密甚至撒娇,无欲无求反更加靠的住,亦师亦友的人若是鲁迅,萧红的想法也好理解。今生何幸又何辜,来世可待且可期,即使今生和来世都没有,有他相伴长眠于地,还有比这更美的想法吗?

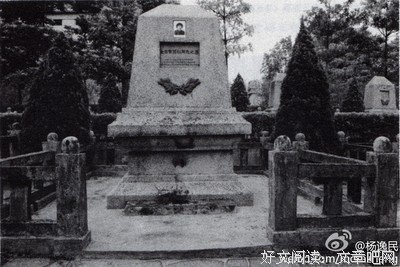

“葬在鲁迅墓旁”——留下同样的遗愿的,还有许广平和朱安。

最后,鲁迅一个人葬于上海的四川北路。

自渡渡人,人,真的是要快快自渡,如果,有这么多人等着你摆渡。

作者:山有木

萧红:回忆鲁迅先生历木心: 如果讽刺当代,要十个鲁迅史认识一位平面设计师,名为鲁迅消小文评萧红:文艺是颗孤独的心息本文编者微信公众号“民国文艺”介绍:那是一个大时代,那是一个胡适、林语堂、沈从文、鲁迅、齐白石、徐悲鸿、张爱玲、徐志摩、林徽因等群星璀璨、大师辈出的时代!让我们跟随着大师的足迹,一起领略那个伴随着清新壮阔的文艺复兴的民国大时代吧!