“奇”这个字很奇怪。

上面是“大”,下面是“可”,连起来就是“大可以”的意思。大可以这样,大可以不这样,是一种很宽容的文化。

但是,这个“大可以”却和“奇”勾连起来。为什么?

是不是在暗示,我们文化中默认合理的东西,其实大多是束缚,是“不可以”。那么,“大可以”本身,就意味着对已有规则的一种挑战,就成了“奇”。

我曾经试图用一种颜色去定义某一代大部分人,比如说,这是红色一代,这是粉红色一代,这是活在黑和白之间的灰色一代。

而给一代人画像上色,有个很老套的问题:三言两语,往往是张冠李戴,也免不了滋生傲慢与偏见。

矛盾的是,在深感无力的时代,我们厌烦被归类的同时,在冲突和对峙后,不免人人自危起来,又需要被带入一个群体概念当中,趋于找到那么一点同病相怜的归属感。

比如脱发、出家、中年少女,一传十,十传百,就像看到苏格拉底的那颗蜡苹果,人人都说若有所闻,在自我消解中,一代人发出集体性的共鸣。

所以说,外界给90后们贴了太多投其所好的标签,也有太多的负面评价,叛逆的是他们,佛系的也还是他们。

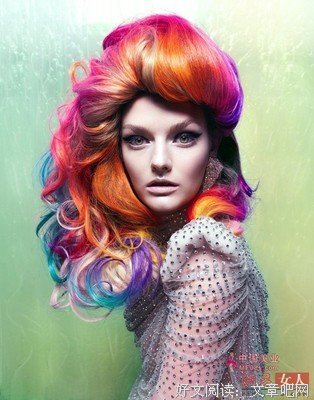

但90后被叛逆,被佛系,被代表,被消费太久了,以至于我找不到一个特定的颜色去勾勒这个群体的大多数人。

你说他们灰暗吗?那必然不是的,他们没经历过集体性的动荡伤痕年代,饥饿、下岗、信仰倒塌和英雄主义崇拜,离他们太远了。

那就是鲜艳吗?也未必,他们偶尔浑身是刺,说坏人变老,说中年油腻,骂小学生傻逼,但相比王小波王朔那代人,他们又不见得有多光明磊落高屋建瓴。

在城市化和互联网化的历史浪潮下,90年的和99年的,小城镇的和大城市的,沿海的和中西部的,他们就这样被这个青黄不接的时代所割裂,个体的差异进一步扩大。

所以,我盲目地下了一个定义:90后是没有颜色的一代人。

首先,“90后”并不是一个局限于时间概念上的词,它更代表着有相同属性的文化,哪怕70年出生的,也可以是90后。

从这个意义上说,最新一期的《十三邀》,许知远与李诞的会话,是一个跨时代的交谈。

为什么说是跨时代呢?

李诞是89年生人,但他像是一个先行一步的90后;而许知远就更不像一个典型的70后了,他是活在过去时代里的读书人。

“我很长一段时间都是觉得,啥都没劲。我后来逼迫自己,因为我喝三块钱一瓶的啤酒,也很开心……我回内蒙,找个屋喝一杯子啤酒。这也行啊!我跟您说,最可怕的,就是这个也行。因为在我心里,这种选择,真的行。”

李诞是我很要好的朋友,我很喜欢他,他对世间的看法比我通透。他说的“这个也行”有悲凉的底色,但他自己可能都没有意识到,这种“也行”其实是很有韧性的。比如,更有张力的一个版本,一首情诗——

“月亮很亮,亮也没用,没用也亮;我很喜欢你,喜欢也没用,没用也喜欢。”

这种从容感,这种心开天籁,其实就是90后身上的那种“大可以”劲儿,或丧或燃,都只是其中的一个部分。

大部分90后,比我们这几代人要从容得多。

就像李诞说他理解许知远一样,他们这代人本质上可以容忍其他年代身上的各种颜色,而不是坚持非黑即白。

他们也容忍被定义被代表,他们大可以刻薄,大可以宽容,大可以不结婚,大可以在包养李泽言白起周棋洛许墨,大可以不生子,也大可以在网上养一只青蛙。

“大可以”的原因,其中一半是因为他们被时代所逼。

我们常说,90后是时代的受益者。但这个事的魔幻性在于,90后们享受到了互联网的便利,却没有享受到相应的红利;他们是有很多选择,但他们很多时候又没有选择的权利。

他们拿起手机,手机上面有无数的洞眼,争先恐后地展示城里世界的声色犬马名利场,仿佛一切触手可及;但手机一旦锁屏,洞眼被挡住,他们就陷入了无止境的慌张。

这是个很酷的时代,残酷的酷。

姜文在《那些阳光灿烂的日子》里说,城市里大人走光了,它属于孩子们。

可是现在,70后欢快地占山为王发家致富,我们80后则赶上了进城的末班车,90后们长大了,却发现几乎没有机会没有空白,发现城市里的大人还在,大人不想走,走的只是一些非高端的中年人。

大城市进不去,小城镇回不去,大多数90后就在城乡结合部,挣扎着,自嘲着,左右腾挪着。

大可以这样,大可以那样,很大程度上也是因为他们没有得选。在挣扎后觉得“那样也可以”,保护着自己全身而退。

他们的“大可以”,只是他们的保护色。

而“大可以”的另一半原因,是90后的聪明。

每一代都有聪明的人。但不可否认,90后要比之前的几代人聪明的多,这是信息爆炸的互联网时代给予他们唯一的恩惠。

先前的非理性、集体主义倒掉了,90后的成长伴随着个人主义意识的觉醒,这使他们跳出了原有的理念框架,不再执念于对错是非。

所以说,90后有着更正确的婚恋观,更正确的伦理观念关系,和更正确的上下级领导关系,等等等等。

之所以说是“更聪明”“更正确”,简单地来说,是因为他们在没有选择中做出了选择,而且让自己活得更自在从容,更精彩。

我是80后。我们这代人很有意思的一点在于,遭遇痛苦困厄,就尝试着给命途多舛寻找附加意义,以求一丝微妙的平衡。

90后不一样。

他们比我们感受到更强烈的压抑,被时代逼到墙角。90后的聪明就在于,他们会找到自己的出路,可以翻墙,可以钻洞,可以跳出去。

不结婚不生子,貌似很奇怪,貌似离经叛道,其实只是不局限于我们默认的规则,而且他们是真的能开心,就像那句台词所说的——

“人穷尽一生追寻另一个人类,我一直无法理解,或许我自己太有意思,无需他人陪伴,所以我祝你们在对方身上得到的快乐,与我给自己的一样多。”

这样来说,90后必然不是先锋的一代,但彻底地丧,倒也不至于。

他们就在先锋和丧气之间的灰色地带。那个地方喜欢避重就轻,喜欢大事化小,喜欢更多元化,你往上一点,还是往下一点,好像都不过分。

基于这种想法,我最近参与创立了一家书店,在广州。这家书店就是为这样的90后而开。

店名叫CallmeMOSAIC。我个人更喜欢他的中文名:马赛克书店。

其实书店从来都不缺情怀的。就像我尝试着定义90后一样,我们也试图去定义这样一个专门为90后而开的书店,寻找它磅礴的意义,但最后无从下笔。

它不神秘也不先锋,但是又因为它足够包容,足够多元,所以就难以描述。

它不只有图书、咖啡和一般文创产品,还有杂志、手帐、零食、泡面、啤酒……那就意味着,你可以在那喝着啤酒吃着泡面翻书。

读书本身并不高级,所以也不需要太多仪式感。但就读书这个行为,就意味着,你并没有完全认同这个世界的约定俗成的理念,也还想挣扎几下。

这也是马赛克书店的初衷。

也许在那里,你会遇到李诞,会找到和自己一样的人。

当然了,也可能遇到我,毕竟我也算是那的小老板。

往期

我为什么喜欢交“一次性朋友”

不要以为结识了圈子里的人,你就进了圈子