《我和你》是一本由[德] 马丁·布伯著作,后浪丨浙江人民出版社出版的精装图书,本书定价:58.00元,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我和你》精选点评:

●不同译本二刷

●哲学,宗教,包含的内容很多。自我本我,与人与物的边界。无意中成了2017年看完的最后一本书。似懂非懂缓慢的看了一个月。 嗯,愿来年只活在“就在眼前”的能量里。

●译者的介绍足足写了三十几页,这个书封用纸真的差到家了!

●因为相信,所以遇见。

●期待以后能读懂。。。

●完全没看懂。。

●爱是在我和你之间 如果只是属于我的一种东西和视角 那是不存在的 太有启发 虽然不太懂…

●这本书阅读有门槛 以自己目前的状态还未理解透内核 所以有时间要再次拜读

●只读了kindle样章,其实就是译者序

●如果佛教是教化人如何出世 基督教教化人如何入世 那马丁的观点则融合了二者的精髓 启示人们如何不出也不入世 活得悠然自得 反倒像是道家无为的思想 就像他所描述的那样 世界生灵植物人类瞬息万变 哪有什么 我 它 的关系 它无非是能丈量有局限的假象 而宇宙则根本无极限而无法丈量 生命格局更是如此 世界 无非就剩你我 瞬息万变 转瞬成空 千丝万缕 的包容包含着真真切切的你和我 完满又纠缠的哲学藏在每一个眼前的当下

《我和你》读后感(一):这个版本太棒了!致敬译者杨老师

陈维纲先生的版本是下过功夫的,甚至有些固执:好的书籍必须要认真读,因此就是要翻译的“晦涩”一些,阻掉那些不认真的读者。这个版本非常古典,尽管表述晦涩,但意蕴十足。

另外还有一个版本,因为翻译实在糟糕,实在按捺不住,分别在亚马逊和豆瓣上留言批评。想来不会有更好的版本了,抱着捍卫陈先生版本、鞭挞所谓新译本的心态在kindle上购买了这本书。先是被译者的前言惊着了,显然是下了大功夫(虽然有不经意的炫耀之嫌,但确实功夫深,完全可以接受)。

读到正文第一句,忍不住拍手叫好。太棒了。准备买本纸质版多读几遍。

衷心感谢译者杨老师。愿这个译本惠及更多的读者朋友。

《我和你》读后感(二):这个世界仅有一种关系,即《我和你》!

❤️你有想过跟这个世界是什么关系吗?我和你,和他人……读完《我和你》一书耗时10min,以5min输出一句话笔记:

这本书写的很哲学,就“我和他”,“我和它”例举了我们与外界的关系。这么解释吧!谁与谁都是相对的,我与你,反过来以你的角度来看,就变成相对的“我和你”。

《我和你》读后感(三):头一次真切感知到了译文的差异

没想到杨和徐两个从新版德文译出的版本, 能够有那么大的差异.

不得不把原文和Kauffman英译本翻出来对照看.

如First Part, 5

原文:

Man sagt, der Mensch erfahre seine Welt. Was heißt das? Der Mensch befährt die Fläche der Dinge und erfährt sie. Er holt sich aus ihnen ein Wissen um ihre Beschaffenheit, eine Erfahrung. Er erfährt, was an den Dingen ist.Aber nicht Erfahrungen allein bringen die Welt dem Menschen zu.Denn sie bringen ihm nur eine Welt zu, die aus Es und Es und Es, aus Er und Er und Sie und Sie und Es besteht.Kauffman:

We are told that man experiences his world. What does this mean?Man goes over the surfaces of things and experiences them. He brings back from them some knowledge of their condition—an experience. He experiences tvhat there is to things.But it is not experiences alone that bring the world to man.For what they bring to him is only a world that consists of It and It and It, of He and He and She and She and It.杨:

有人说,人在感受人的世界。此话怎讲?人在事物的表面滑行、感受。人就是这样对事物的性质有了认识,有了感受。人在感受事物具有的东西。但把世界带给人的,并非只有感受。感受带给人的,只是一个尽是“它”“它”“它”,尽是“他”“他”“她”“她”“它”的世界。徐:

人们常说,人感知世界,此话何解?人彷徨于事物表面,感知它们。他从中总结事物的特征,得出自己的经验,从而感知事物的存在。但光凭经验还不足以感知世界。因为由经验所感知到的世界,只是“它”“他”和“她”的排列组合。我怎么觉得都有问题啊...

这样看的话, 旧版 Smith 英译反而更好了???

《我和你》读后感(四):和你本真的相遇

生活里,我们与身边的事物接触,

时常与自己元神失联,遗失了自己的神性,

也把身边的事物降低到物化的水平,

看不见事物崭新的存在,更多的可能性,

没感受它们来到自己身边的隐含意义,

更多是带着期望看身边事物,把他们物化,成为自己的工具,

书开启新的视野

----------华灵子

马丁 布伯《我和你》抽取节选 P99-P95,个别字眼没用原文的翻译。

(全书探讨我-你关系,我-他(物化)关系。书中的上帝,是泛神论的能量存在,无处不在的。)

每个人只能用自己的本真和自己的生活去证明其感受到的意义,

人只需承认现在性的存在,就能进入相遇之中,

只需把“你”挂在嘴边,就能实现相遇。

我们如何生存,在何处生存,由何生存,为何生存,

这些都是秘密,也永远只会是秘密,

它成为我们的现在,

给我们带来启示和福祉。

我们接近“上帝”,

却无分解开它存在的谜题和隐秘,

我们感受到救赎,却没有得到“答案”

我们不“理应”这么做,

而是“可以”“必须”这么做。

这就是此时此地永恒的启示。

永恒的力量源泉长流不息,

永恒的接触周而复始,

永恒的呼唤声声不息

(上文原本在后面,我把它们提了上来)

这样一些宗教人,源于内心的力量已经超越了外来的社会等级。

但社会这一概念有着截然不同的内涵:

它既指建立在关系基础上的共同体,

又指毫无关系基础的人群的集合

---这也是现代人日益与关系疏离的真实写照。

人若从后一种社会性的地牢被解放出来,

就会走向光明的共同体,成就这一切的力量,

正是成就人和上帝关系的力量。

而人与上帝的关系是无所不在的关系,

一股股洪流从此奔涌而出,永不枯竭。

人无法将生活一分为二,一面与上帝保持真实的关系,

一方面与世界保持不真实的“我-你”联系,

一面真诚地向上帝“祈祷”,

一面对世界穷加利用。

这些宗教人,已经超越了对世界负有义务和责任的道德人阶段,

后者还需为行动者的行为承担责任,

因为他完全受到“存在”和“应该存在”这组对立关系的影响,

只得以几近荒唐的牺牲勇气,将自己的心撕成一块块碎片,

去填充两者之间难以弥补的鸿沟,

这些宗教人,诞生于世界和上帝的对望关系之中,

此处的最高神性,摆脱责任感和自我要求所造成的不安;

此处没有自我意志,只有顺势而为,

所有的“应该”都融入到无条件的“存在”之中。

这些得以瞻仰圣容的人,已经超越责任和义务,

这并非因为他们远离世界,而是因为他们真切地向世界靠拢,

他们有着充盈的现在,在永恒之光的照耀之下,

世界也变得更有现在性,他也得以对所有本质的本真说出“你”,

冷静的“反复决定”成为正确的举动,

这些举动是有主见,有担当,有用场,也是造物的一部反,

这些举动不再是世界的负担,

它伴随着世界成长,就像无为一样

人从至高无上的相遇时刻归来之后,

他不再是从前的自己---这即是永恒,

人感受到一阵气息,有时经历一场(内心的)角斗,变化总会产生,

人的本真得到提升和扩展。

也明白生活事物是为我而来,

会获得力量,

和所有的真实相遇、接纳和联合,

说不出它们的来源,

以不可言说的方式确认意义的存在,

意义不属于“另外的生活”和彼岸,

而只属于此生此世,

它不想只存在于我们心中,还想被我们传播到世间。

(接文章开头)

100-102

物化上帝的历史贯穿整个宗教,

也为它的宠辱存亡做了最好的注脚,

它背离生机勃勃的上帝,又去而复返,

个人的祈祷被集体的祷告所排挤,

被程序化的礼拜所取代

人既与上帝产生了关系,

就需根据自己的力量和规模,

每天都让上帝重新变成现实,

达到(在时间长河)真正连续统一,

把人升华为“你”,

让纯粹的关系得以实现,

让神圣的基本词汇得以在所有人口中说响。

这样一来,人类生活中的时间变成了充盈的现实,

获得持续、辉煌的永恒

《我和你》读后感(五):我和你,是世间最美妙的关系

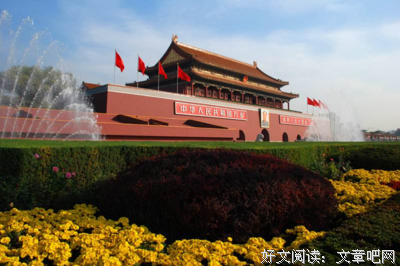

我和你,心连心,共住地球村。

为梦想,千里行,相会在北京。

来吧,朋友,伸出你的手。

我和你,心连心,永远一家人。

刘欢在北京奥运会上唱响的歌曲《我和你》,曲调柔和优美,一下子就拉近了世界各国人们与北京的距离。我们和他们,一下子变成了我和你,世界变小了,人们变成了一家人。

然而,每当我听到这首歌,我总会想起另一种《我和你》,那就是马丁·布伯最经典的哲学著作,影响遍及整个人文学科,特别是在社会心理学、社会哲学和宗教存在主义领域。

马丁·布伯(Martin Buber, 1878—1965),生于奥地利,犹太宗教哲学家、翻译家、德语文体大师。著述领域包含犹太神秘主义、社会哲学、圣经研究、宗教现象学等。布伯的哲学关注人与其他事物的“相遇”或“对话”。《我和你》是表达其哲学观点的代表作。

布伯的语言很美,常常用很多的排比句,整本书就像一本诗歌般灵动;但又往往晦涩难懂,用词模糊,让人摸不着头脑。究其原因,在于布伯对中国老庄经典非常有兴趣,常常在文章中引用,于是本来就比较“玄”的老庄哲学,经过英译后再德译,意义本身就晦涩难懂,只能靠意会不能言传了,再由布伯的德语翻译成英文或中文,想不晦涩都难。更何况,在布伯生活的那个时代,晦涩就是一种美,晦涩意味着深邃,往往富于韵味,也耐人寻味。

这是翻译作品常常会出现的障碍,令人不禁想象原著中究竟是怎样的意味。有些译文深得原文精髓,又非常贴合被翻译国家的语境,会有比原文更精彩的文采。更多的则是因为转译自另一种语言,丢失了原文的原意,自成一体,有了不一样的阅读体验。

《我和你》这本书中有一段,是布伯引用李白的诗句:

“中国有位诗人写道,他用玉笛吹的曲子,人们不喜欢听;吹给神灵们,神灵们侧耳倾听了;然后,人们也来听他的曲子——他就是这样从神灵们,走到他的成果终究不能离开的人们那里。”

然而,我们翻遍李白的诗篇,也没有找到与之相匹配的。

布伯是从一位法国女诗人俞第德(Judith Gautier,1845—1917)的名篇《白玉诗书》中的《仙人们在跳舞》(Les Sages dansent)翻译过来的:

吹我的玉笛,我给人们唱一首歌,但人们没有懂我。

举笛对着天空,给仙人们唱我的歌。

仙人们高兴,在云彩上面跳起了舞。

现在人们懂我了,当我唱歌的时候随我的玉笛而动。

俞第德《白玉诗书》的形成,离不开流落巴黎的中国秀才丁敦龄的合作和指导。丁敦龄要把唐诗的精妙意味,用并不精通的法语,传达到当时中文能力实在有限的俞第德,势必要对字句细作解读。可想而知,经过这样翻译,李白的诗歌已经变得连李白自己都无法辨认了。

译者杨俊杰追根溯源,以为可能是李白的《凤台曲》:

尝闻秦帝女,传得凤凰声。是日逢仙子,当时别有情。

人吹彩箫去,天借绿云迎。曲在身不返,空馀弄玉名。

虽然仔细斟酌,还是有很多不合之处,但也只能各自猜测了。唐诗的翻译都这样的困难,更何况老庄哲学?

中文翻德文是如此,从德文翻译成中文也是如此。

布伯的论著本来就以晦涩难懂著称,从德文翻译成中文已经很难理解;加上译者杨俊杰又刻意直译,延续了布伯语言的晦涩风格;再加上哲学思想的本来难以理解,《我和你》这本书除了书名平易近人,整本书中的内容都玄而又玄了。

多数人的状况是,字我都认识,内容我都不懂。其实《我和你》的英文译本还是比较通俗易懂的。

布伯在《我和你》中说,这个世界最重要的关系有两种:

一种是“我和它”

“我和它”,就是当我不是纯粹的,而是带着期望和目的去建立关系时,这个关系就是“我和它”的关系。就算期望或目的也确实是为了对方好,这也是“我与它”的关系,因为“我”没有把对方当成和我一样的人来同等看待,“它”沦为了“我”实现期望和目的的工具。

比如,很多父母会对孩子说,我要你这样做那样做,是为了你好,我是爱你的;但其实他们对孩子内心的想法根本不关心,也不感兴趣。于是,表面上爱得越深,越是成为孩子的枷锁。父母与子女的关系也越来越紧张,甚至崩溃。

一种是“我和你”

“我与你”,就是当“我”放下期望和目的,用“我”的全部本真与一个对象建立关系时,“我”就会与这个存在的全部本真相遇,这种没有掺杂着任何期望和目的的关系,即是“我与你”的关系。

布伯说,要看到对方的神性存在——看到并尊重对方的真实存在。“我与你”中的“你”,首先是上帝。但也可以体现在普通关系中间,“我”与“你”相遇,其实也是我的本真——上帝——与这个人的本真——也即上帝相遇。

正如,相敬如宾的夫妻也会有忽视对方本性的时候,而苛刻严厉的上司也有良心发现的时候。“我与它”无时不在,而“我与你”只是瞬间,但正是这样的瞬间,让生命拥有了意义。

“我和你”缔造了一个联系的世界,这个世界有三个:

第一个:自然的生活

我们和大自然的关系大部分都是“我和它”的关系。

自然中的不会说话的植物,没有生命的物体,当“我”观察时,它都是我的对象。然而,如果在某种情境中,我和这种物体发生了某种联系,与它的真实存在相遇,这一刻,它就不再是“它”,而是“你”。

第二个:人的生活

人与人的联系,本来应该都是“我和你”的关系。然而,很多时候,我们也会观察、感知、评判另一个人,这不仅在陌生人之间,在熟人,甚至伴侣、家人之间也是如此。我们会用我们的六识来感觉对方,体验对方的生活,这时候,我们和对方的关系,就不在是对等的。

只有当“我”把对方当做和自己一样的同等对待,就是“我和你”的关系。只要联系存在,“我和你”的关系就存在。当联系断开,我们开始评价、谈论对方,“你”就变成了“它”。

布伯说,大部分时间人们对于“我”都是物品,是我感知的对象;只有极少部分时间,“我”会遇见“你”,这应该就是我们所说的知音难觅吧,高山流水,当你听懂了,你就是我。

在人与人的关系中,人们通过语言彼此交流,也只有在人与人的关系中,语言才具有重要的作用。因为人与物无法交流,人与神无须交流。

第三个:灵性的生活

灵性的生活,指的是我们和上帝的关系。布伯说:“凡真实的人生皆是相遇。”

布伯在《我与你》中围绕着两种关系阐述,重点在于让我们发现自己最真实的存在,只有我们自己是真实的人生,我们才会遇见和我们一样真实的他人——“你”。

正如布伯引用的李白的诗中所说,他吹响了玉笛,我们听不懂,但仙人们听懂了,陶醉了,我们感知到仙人们的快乐,也听懂了他的玉笛。

当代著名摄影师吕楠曾把布伯的《我和你》视为密保,独自在西藏十年,翻看了1000多遍。在他的摄影作品中,著名的心理学家武志红感受到了不一样的意义,于是,布伯的《我和你》也成为了他最喜爱的书,并深深地影响了他。

“不是祷告要听时间的安排,倒是时间要听祷告的安排。不是祭祀听场地的安排,倒是场地要听祭祀的安排。顺序弄反了,事情就会弄糟。”

布伯警告我们,不要把“你”变成了“它”,不要把人变成了东西,不要把神变成了事物。如果我们把别人或者把神当做实现自己目标的工具,那么我们自己也只是一个工具。

就像做一个环保主义者,从“我”做起是好的;做一个极端的环保主义者,强制他人遵守自己制定的规则,来实现自己“救世”的目的,就不是件好事。

一个平凡的人也会有灵性闪光的时候,一位得道高僧也会有“它性”出现的时刻。而这正是生活的美好之处,让我们可以自绝望处获得爱的能力,与一朵花凝视,与一只蝴蝶相知,感受到生命永恒的意义。