《梅贻琦西南联大日记》是一本由梅贻琦著 / 黄延复、王小宁整理著作,中华书局出版的精装图书,本书定价:45,页数:2018-5-4,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《梅贻琦西南联大日记》精选点评:

●流水账罢了 喝酒吃饭开会 熬夜是因为打牌 梅校长也是凡人

●想的很好,想从日记看出这个人的生平,性格等等,可是,我的水平实在有限。看到的只是流水账…

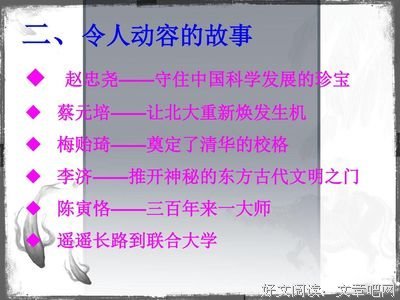

●梅贻琦先生于西南联大之功,无人可比。先生日记说得清淡,然细细琢磨,殊知不易。先生于联大,不仅是管学术研究的校长,还是大管家,外交家,也是家长。遇到棘手之事,孟真先生可以拂袖而去,但月涵先生却是尽力办妥才会说一句辞职的话——最终还不是真辞,继续干下去。对照其他联大作品,梅先生日记是一个有益的补充,便于我们更好地了解那段历史。唯一觉得不够好的是,这本日记仿佛有删减,比如1946年4月15日,梅先生还应有记闻一多先生的文字,此书中却不曾见。

●记得以前看一片关于蔡元培的文字,让我对30年代的学术界充满向往,这本书一出便如饥似渴的找来阅读。怎么说呢,现在的家国天下只是书本上的四个字,在当时却是刻在骨子里的责任,梅先生是巨人,梅先生也是大虾。在先生身上,我看到了面对时代洪流的知识分子,应该怎么活。团长中的一句话讲得很好,中国人没有榜样却走了整整五千年。历史书上可以将时间用寥寥几字一笔带过,我们每个人的日记,却是历史的血肉。此书时而大气磅礴,是引领者;时而细致入微,仿佛又成为了铸造者。我们永远无法知道事情的真相,我们只能根据这些文字资料,一点点的丰富自己知道的这个世界。可以用几个星期的时间,知道梅先生8年的所作所为,感动我的记得有这么一句“午前有警报,院中妇孺皆出外疏散,顿觉安静,乃至廊下坐约一时,看书晒太阳。”聆听一朵花开。

●联大三位校长,蒋周旋于政界,张多在重庆,梅贻琦确是真正的一校之长,事必躬亲。看梅先生记事,几乎为繁忙校事充斥,闲余时间除了阅读外就是打“看竹”,颇有胡适日记打牌的可爱。不过毕竟是私人日记,可读性稍差了些。

●一直和郑日记对读,颇有意思。郑先生的日记能感受到一个史学家保留史料的本能,而梅校长的日记则更简略也更自我。于是在那个众所周知的寡言君子形象之外,有了一个日记中善饮、“看竹”、种花、听戏、爱吐槽、念知己的更可爱的梅校长。

●风雨飘摇,严谨治学,淬火方能成器

●余对政治无深研究,于共产主义亦无大认识,但颇怀疑;对于校局则以为应追随蔡孑民先生兼容并包之态度,以克尽学术自由之使命。昔日之所谓新旧,今日之所谓左右,其在学校应均予以自由探讨之机会,情况正同,此昔日北大之所以为北大,而将来清华之为清华,正应于此注意也。(1945.11.5)

●深夜读,感慨颇多

●先生之风,山高水长

《梅贻琦西南联大日记》读后感(一):啰嗦一下

这日记比较零碎 适合每天看一点 之所以没看完 就来写笔记 是怕以后忘了这些零碎的感想

觉得梅校长真忙 忙着当主婚人当证婚人 可见他当时多么受人尊敬 再然后就是各种应酬 突然觉得他好厉害 真是厉害人的都在跟厉害的人玩在一起 好佩服他 认识这么多厉害的人 有的还是知交

梅校长也是个怕热的 到了夏天 没一天不嫌天气热的 都要在日记上记一笔 过去出门旅个游还真的挺不方便的 交通工具都是碰运气换来的 梅校长真的很厉害 天南海北都有认识的人

梅校长很实诚 前面还在一本正经的记公事 突然来一句一樵往南温泉入医院割痔 一下子都没反应过来 说的这么正经 怎么可以这样 太皮了 这下所有人都知道一樵长痔了 一樵不要面子的吗 2-21-2019

人以类聚。真理啊。梅贻琦周围的人都是很优秀的人。

《梅贻琦西南联大日记》读后感(二):君子校长

一边听着男声《赤仱》,一边写这点书评。看前面的日记倒未伤感,文未附的“西南联大与梅贻琦校长”倒令人感慨,文章是他儿子梅祖彦写的,开头的序也是他写的。

在日记中,梅贻琦也提到过祖彦,不无关怀之至,对于孩子妻子,梅贻琦在日记中涉及的不多,以至我都没搞清他的妻子是不是文中常提的郁文,那那个珍珊又是谁。

梅校长这本日记确实可以说是校长日记,日记所记大多为学校事务。除此之外,大概可以总结数点:

1.爱打牌,日记中说是“看竹”,常常因此一两点睡,早上起得晚了,九点左右起了,就很懊悔,但还是没能改,还是一两点睡。

2.三餐在哪儿吃的基本都记了,身为校长,饭局颇多,在老蒋官邸吃过,在路边摊也常吃,常吃的有锅贴,水饺,汤面。还爱喝酒,不过酒量颇好,很少喝醉,经常点评餐馆的菜和吐槽哪些菜不好。

3.行程记的很详细,经常坐飞机,还有滑竿,人力车,洋车,家里有司机,基本不自己拿行李。

4.人缘很好,民国很多名人都是他的朋友,毕竟是清华校长,凡清华毕业者,皆可称之为门生。

到四川重庆工作游历之所记,颇记长江景色与四川名胜,较为轻松阅目。行程上种种见闻,可供一看,亦能直观当时之社会,比如好像是乘船去泸州,同舟者有土兵,然土兵身上多生疮,梅校长觉得国家对他们不够好。这些兵应该就是出川的川军吧。在日记中最常见的就是跑警报,日本飞机常常盘桓于昆明重庆,几乎隔天即来。对于战争,梅校长记的很少,但很紧要,留心战局,以筹划三校之前途。战争的阴影似乎在这儿似乎总被人们扫清,轰炸过后,人们各归其处,还司旧业,市井重兴,街巷复歌,正如梅校长某次日机来袭后所言“且看下次如何”!

梅校长之日记亦可作吏料看,对于一二•一事件及闻李案有他自己的看法,亦能警策。梅祖彦在附文中言,1962年梅贻琦与胡适同住台大医院,胡适先梅校长而逝,梅贻琦受到打击,遂去。

古人言君子之交淡如水,唯水能容清浊,同向赴海,胡适在梅校长日记好像只出现了一次,但胡适在其心中影响可知。

还有一次,抗战胜利后,梅贻琦到傅斯年处看傅收藏的古铜剑不小心弄断了,但傅未迁怒,梅自不安,可为一笑。

《梅贻琦西南联大日记》读后感(三):校歌是谁写的

梅月涵先生墓碑 梅月涵先生讳贻琦月涵其字也民国前 二十三年生于天津民国五十一年逝于 台北享年七十有四先生于民国前三年 考取第一批清华留美学生攻读电机工 程开我国近代实科与科学研究之先河 归国以后历任清华大学教授物理系主 任校长等职前后凡四十八年春风所被 育材甚众对日抗战期间北京清华南开 三大学联合为国立西南联合大学迁校 昆明三校校长共任校务委员会常务委 员当时余任北大校长得与先生共事先 生以年最少尝自谓年少者当多任事故 其负校务责任独多先生雍容中道温恭 谦让择善固执两者兼有当国势动荡之 秋学府思想复杂内部冲突自所难免而 联大师生得以协调校务因以日进者先 生之力居多迨抗战终了三校复校平津 时先生又独任调度之责嗣大陆沦陷先 生离国赴美主持清华基金之运用民国 四十四年奉政府召返台筹办清华核子 科学研究所民国五十年原子反应器装 置完工前后六年其间筹集经费兴建校 舍选定原子反应器商聘教授招收研究 生等无一不躬亲主持其后复出任教育 部部长暨国家长期发展科学委员会副 主席凡可促进我国科学教育之发展者 无不竭诚以赴一生尽瘁学术垂五十年 对于国家服务之久贡献之多于此可见 其学养毅力尤足为后生学子模楷因立 碑以志其实 中华民国五十一年十一月穀旦 蒋梦麟撰 丁治盘书

《梅贻琦西南联大日记》读后感(四):梅贻琦的酒量和人品

梅贻琦(1889-1962)昨天晚上终于将《梅贻琦西南联大日记》(以下简称《日记》)读完,这是我疫期蜗居家中读完的第五本书,前面四本分别是《鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230-1960年)》《刘航琛先生访问记录》《蒋孝玉口述自传》以及《我的天才女友》。最后一本是意大利作家埃莱娜·费兰特的小说,其他几本都属于历史学范畴的著作。这五本书中,《日记》看的最为仔细,也最是有趣。可能对大多数人来说,《日记》是研究西南联大历史第一手的文献史料,但对我而言,梅贻琦在联大时期的日常生活,尤其是他对酒的嗜爱,远远要比联大的历史更有吸引力。

关于这一点,梅贻琦的小公子梅祖彦先生在《日记》前言中早就予以过公认:“例如他喜欢喝酒,酒量很大,这可能是由于当时社交的需要,另外在闲暇时他也常与三五好友品尝美酒。”事实上,梅先生这样的说法相当含蓄,细读《日记》,会发现梅贻琦并不是儿子眼中的“喜欢喝酒”,而是嗜酒好饮。根据我的粗略统计,在其1941-1946年的日记中,仅明确写了自己喝酒的就有一百九十多条,这意味着在六年时间里,梅校长有190多天都在喝酒,这还不算一些只记吃饭没有写喝酒的日记,推测起来,以梅校长好饮善饮的性情,不论是他请别人吃饭,还是别人请他吃饭,应该都不会少了酒的助兴。以此来说,虽则国难当头,但对于喝酒这件事情,梅校长可谓逢饭必饮,每天必喝。

梅贻琦为何会如此好饮?我赞同梅祖彦的说法,即是出于当时社交的需要。北大、清华、南开三所大学在1938年初由长沙迁至昆明正式合并更名为西南联大后,由蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓(分别是三所大学的校长)三人牵头长组成常务委员会,共同主持联大工作,但由于蒋、张二人在陪都重庆另有公职,很难对联大进行实际上的管理,故而昆明时期的联大,只好由梅贻琦一人领衔主持。这一段时间内,梅氏可谓日历万机,而最占用他时间的事情莫过于各种社交应酬。《日记》显示,不论是在昆明,还是在重庆,几乎每天都有各种登门来访者需要接待。他们或者是学校中的教授,或者是其他各校中熟人、社会上的友朋等,而来访的时间也很不固定,有时在清早,有时则是午后、饭点,还有的会在深夜,来访时间亦不一样,有的“稍坐即出”,有的则“谈颇久始去”,而究竟所谈何事,梅校长在日记中并没有详写,但猜测可能与求职谋生等无不关系。联大时期的梅贻琦,身居要位,前来求其办事或寻求救济者络绎不绝,亦在情理之中。

这些接待,不仅仅是简单的会客的谈话,其中很多都要陪饭或留饭,如果客人来的正是饭店,梅校长便会十分慷慨地邀请客人一起吃饭,这时候酒便成了必备之需。除此之外,日常工作中的各种饭局也极为频繁,甚至其本身就成了梅校长的工作之一。这些饭局有的是同事同仁,有的是新雨故旧,还有的是社会贤达,更有当时迁移到昆明的各种机关领导、中央派来的随员、欧美国际人士等等,这些饭局,几乎是酒不离口,逢饭必饮。比如1941年1月11日,晚上六点,与云南建设厅张厅长夫妇、黄日光夫妇、汪国舆夫妇等人吃饭,“多数皆有醉意”。3月8日,“晚赴吴肖园夫妇在商务酒店之约”,吴肖园者,当时昆明金城银行经理。4月27日晚七点半,“校友聚餐,在海棠春,共三十二桌,饮酒尚不太多”,酒虽喝的不多,但这顿饭却从七点半一直吃到了十点多,饭后又与家人和一众朋友去利沙喝咖啡,十一点半才回家。又如5月1日晚上,在自己公寓里招待联大航空及昆虫两组讨论会诸君晚餐,摆了三桌,“饮酒稍多”,“疲乏不堪”。诸如此类的记载非常多,几乎伴随梅贻琦主持联大工作始终。从这些记录来看,中国的酒桌文化,或者在酒桌上工作,并不是现在才有的,至少在民国那个时候,已经见怪不怪了。

工作需要喝酒,那么工作之外呢?在我看来,这一点最能体现梅贻琦纵酒买醉的豪爽性情。《日记》中多处记载了梅校长作为一个资深吃货或美食家的不二本色,就像我们今天点了外卖会刷评价一样,梅校长几乎每天都会对自己所吃过的饭菜在日记中进行点评。如果某次和朋友们吃饭,酒肴比较好,他就会打好评,写上“酒肴颇好”;如果一般般,就会打中评,写上“尚可”;而如果酒也不好,菜也不好,那肯定就是差评,写上“酒菜皆不好”。更有趣的是,为了能喝的开心,在和一些关系比较好或者场合随意的饭局中,梅校长会亲自携美酒而去,倘若遇到了同样的酒中豪杰,便会记“亦有酒兴不差者”、“痛饮”、“快饮”,推测局面应是相当嗨皮。而如果座中无人善饮,没喝开心,则会记“善饮者不多耳”、“惜无人能饮者”,流露出满满的遗憾。

如此好酒,酒量又怎么样呢?细读《日记》,也能管窥一二。如1941年1月11日,与云南建设厅张厅长夫妇、黄日光夫妇、汪国舆夫妇等人吃饭,共设三桌,当晚“大家酒兴颇好,共饮三十斤,多数皆有醉意”,又如1942年6月23日“六人共饮大曲一斤”,1943年2月11日,“与饮十余杯”,2月13日“佐以黄酒十斤”,2月28日“饮尽七八斤”,1943年5月8日,“饮酒廿余斤”,9月1日,昆明水泥厂厂长陈作新夫妇请客,座中陈雪屏(余英时先生岳丈)“颇善饮,共饮十余斤,畅快之至”,真不愧为酒中豪杰。

如此好酒,在我目力所及的民国先生中,大概绝无仅有。但是,如果据此就认为梅校长是一介酒囊饭袋,则是大错特错。梅贻琦嗜酒好饮,在很大程度上是性格使然,他的天性即是豪迈雅量之人,纵使在抗战最凶险的“跑警报”时期,依然保持着一种乐观淡定的心态,遇饭必吃,遇酒必饮,义气干云,这样的处世态度,绝非常人所能及。细读《日记》,经常会看到梅校长的两个面孔,一个鲸吸虹饮,酒量惊人,另一个是每临大事,皆能果敢决断,极力维护联大的正常运行。此处仅举一例:抗战胜利之后,联大管理层积极筹备北迁复校,但受内战阴云、经济雪崩等因素影响,联大中部分教授及学生开始倾向于共产主义,学潮频起,到了1946年6月,形势已经非常不容乐观,一边是教授和学生在积极酝酿大规模的游行集会,另一边是国民政府密切盯防局面,时刻准备以铁腕对付之。梅贻琦警觉地意识到了事态的严重性,于是集合联大管理层多方周旋,勠力维护联大利益,尽可能地保护教授与学生。6月25日,梅贻琦飞抵武汉,面见蒋介石,谈话半小时。蒋对何时复校十分关心,梅答复当在双十节前尽力开学。蒋又问下半年联大工作如何开展,梅贻琦听出了话外之音,睿智地回答道:

仍当注重学术研究风气之恢复,倘使教授们生活得安定,研究设备得充实,则研究工作定更有进展,随即提清华教授中近有少数派言论行动实有不当,但多数同仁深不以为然,将来由同人自相规劝纠正,谅不致有多大(不好)影响。(《日记》第270页,下同)蒋介石对联大的动向显然十分关切,并可能早就部署了干预方案。他之所以如此询问梅贻琦,其实是在试探梅的意图,是否能与他“保持一致”,支持中央的行动,但梅的回答却没有附和蒋的意图,而是不卑不吭地指出当前联大的工作重心及应对策略:“自相规劝纠正”,并不希望政府有所介入。这时候,朱经农(时任国民政府教育部政务次长)在一旁插话,挑明了蒋的关切乃是“东北事件百余人宣言之事”,朱进而建议联大应当改选院系主任,负责者须是“稳健分子”。这番话,很显然是在传递蒋介石的意图。但是,梅贻琦仍不为所动,坚持自己的原则:

至此余乃谓此数人以往在学术上颇有成绩,最近之举动当系一时之冲动,故极希望能于规劝之中使其自行觉悟,则其后来结果必更好。……余继谓此数人之如此或尚有一原因,即其家属众多或时有病人,生活特困难,而彼等又不欲效他人所谓在外兼事,于是愁闷积于胸中,一旦发泄,火气更大。朱经农和蒋介石听了这番话后态度如何呢?《日记》载:“对方似颇颔首”,“主人点首曰,生活问题实甚重要。”民国之所以为民国,联大之所以为联大,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,一切真相,在梅贻琦与党国元首的这次谈话中,都能够找到答案。