《中国古代衣食住行》是一本由许嘉璐著作,北京出版社出版的精装图书,本书定价:34.00元,页数:2016-8-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国古代衣食住行》读后感(一):从典籍中去考查古代的物质文明——评许嘉璐《中国古代衣食住行》

许嘉璐的《中国古代衣食住行》,从书名上看,内容一目了然,顾名思义就是研究中国古代衣食住行这四个方面的事情。千百年来,从古代到近代、从近代到现代、从现代到当代,社会变革巨大,再去考证往事也不是一件容易的事情。

研究古代的事情,主要是分两个方面,一个是研究物质文明,比如本书,另一个就是研究精神文明,比如典章制度、文化思想之类的。看似与历史与考古有关人,但作者并不是从考古的角度出发,而是从留存下来的各种古代典籍的方向进行研究,也就是从语言的方向。

这主要是因为衣食住行这四个方面,虽然属于物质文明,有时很难有很具体的东西留存到现在,无法通过考古来发现。而根据古代的典籍研究这四个方面,则属于比较靠谱的方向,这些典籍应当是还原度、可信度较高,比较忠实地记录了当时的社会。

衣,主要指服装和佩饰,包括头衣、体衣、足衣、佩饰。食,包括主食、肉食、烹调、酒、食器等。住,主要指宫室和起居等等。行,主要指车马与交通等等。

这四样东西虽然与人们的生活息息相关,但是拿来做专题研究,却不多见,可以说是一个研究古代文化的冷门。从古代典籍的记叙中研究古代的衣食住行,观察的角度的确是比较特别。

从语言观察文化,以文化印证语言,确是一个研究古代的一个比较好的方法。研究古代衣食住行的演变,有助于人们了解文化的变迁,这些方面是如何进化的,可能当时的变化人们不能轻易感受得到,但放在历史的长河之中,这种变化却显得如此之大!慢慢品味,研究这些也是件有意思的事情。

如果本书以后修订,在此不才提两条建议:

一是对于生僻的古文字加以拼音注释,很多古文字现在都已经不常见了,读音不太容易猜,给大众读者非专业人士阅读带来一定的障碍。

二是如果配上图示更佳,虽然作者引经据典论述的比较详细了,可有时也很难能够在脑海中形成相对准确的画面。如果根据典籍的描述找人用素描、简笔画的形式勾勒出来,可能更能够帮助读者们理解书中所记载的事物。

《中国古代衣食住行》读后感(二):衣食住行,既是民生,又是文化

中国古代的衣食住行,其实是一个很大的话题。“民以食为天”、“食不果腹衣不蔽体”、“安居乐业”、“行道难”等等,这些话语的流传背后,是芸芸众生谁也逃不开避不掉的每日每夜。

衣食住行,是老百姓最大的现世安稳,无论古今。它们既是与百姓息息相关的民生,又是社会层面最为表象的文化。对衣食住行的研究,承载的是庞大的社会话语。

衣食住行,既是民生,又是文化。许嘉璐先生的《中国古代衣食住行》就是这样一本论述古人服饰、饮食、居室、出行等生活情状和文化现象的著作。

语言本身就是文化的载体,是对文化的言说和记载。以许嘉璐先生在语言学研究领域的造诣,关注语言与文化之间的关联,是自然而然的发生。

知其然,又知其所以然,是《中国古代衣食住行》这本书最大的特点。许先生不仅描述了古人衣食住行的细致情状,更对其背后蕴含的价值观念、社会心理、习俗礼仪进行了深入的介绍。考证详实,文笔生动,一书在手,恍若手执千年流转的民生画卷,着实当得起“文化”二字。先生深厚的功底尽在笔下点点滴滴,治学严谨,堪称典范。

古代的服饰从头衣、体衣、足衣谈到配饰,古代的饮食从主食、肉食、烹调、酒谈到食器和饮食习惯,宫室起居、观阙园林、车马交通等等,尽数囊括。二百多页的篇幅,引经据典,承载了丰厚的信息,但基于先生的文笔鲜活,读来流畅生动,毫不晦涩。

纵观全书的字里行间,“阶级”二字屡屡跃入眼帘。

“上古无棉花,衣服除皮毛外只有丝、麻”。富贵者穿丝织品,其中又有绢、缣、素、纨、纱、绡、绸、罗等等,而一旦到了穷人身上,只能穿麻、毛编织品了,最常见的就是“褐”这样的粗衣,沉重、无光,且不保暖,即便是这样粗劣的衣服,老百姓也不一定得的到。

谈到食物,劳苦大众“菜多粮少,不及肉味”,而达官贵人则是山珍海味无不厌饱。由此带来的是古代(早在周秦)烹调技术的高度发达。无论烹调、酿酒还是美轮美奂的食器,说到底都是富人的所食所用,贫苦大众是很难享受到的。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。食不厌精脍不厌细,是建立在必需的物质条件的基础之上的。至于居室、出行,更是可想而知。文化的兴盛也罢,流传也罢,说到此间,不言自明。

话说回来,将阶级评判放在一边,《中国古代衣食住行》是一本值得日日观的床头书。见识、趣味尽在其中。遥想古人,觉知文化。更加强烈建议编剧、美工等影视专业人士一观,少些错谬,多出精品。

《中国古代衣食住行》读后感(三):从最民生处看中国文化

衣食住行,不论在什么国家、什么朝代,都是民生大计。人,离不了衣食住行。冬有厚衣夏着薄衫,冷暖泰然;民以食为天,食以安为先;住,遮风挡雨,睡得安稳,才能保证充沛精力。而行,除了两条腿,各种代步工具的逐步出现和发展也证明了人类文明的进步。

说到这衣食住行,不得不提《中国古代衣食住行》这本书,从这关于中中国古代文化的大家小书里,我们既长见识,又从古人的衣食住行经验里领略华夏民族文化的内涵,感悟众人的价值观念、阶级矛盾等。此书的作者许嘉璐,是著名的语言学家、教育学家。从他的著作中足见他对中国古代文化研究颇深,除了《中国古代衣食住行》外,他还著有《古代评议常识》、《古语趣谈》等书,文明古国之华夏被称之为“礼仪之邦”,不论是语言文字发展,还是各种民俗礼节的建立,都经过了漫长且不断精进的时代。

从这本《中国古代衣食住行》中我们看到了按“衣”、“食”、“住”、“行”分四编介绍古人的生活起居。引经据典,逐一解说,系统且明了地展示了中国古代文明。衣,从头至脚,分头衣、体衣、足衣,还讲到佩饰,可以说是无所不包。单是从字面意思去理解,不难明白,“头衣”指的是头上的帽子、发型头饰等。读了此节后,对古人称孩童为“总角”、说二十岁的男子为“弱冠”也不难理解了。少儿头发梳成两个发髻,像头顶两角,称之为“总角”;而冠是帽子,男子成年行冠礼,但这时尚年少,故称“弱冠”。读了书中各种记载,再听作者细致解析,醍醐灌顶,恍然大悟。

作为爱吃之人,对古人吃啥、怎么吃,自然是分外关心。饮食章节里,写了古人吃的主食、肉食、调味品、酒,还讲了古人烹调的方式以及所用的食器和饮食习惯等,面面俱到。中国饮食文化历史悠久、层次深广,就说烹调方式,煎、炮、腌(酉字旁)、熏烤、……等等,众多烹调方式的字我都打不出来,也不知道怎么拼。这从另一方面也说明了汉字的博大精深,古文里的生僻字,如果有注音,就更完美了。

若想深入知晓古人的衣食住行,只粗读一两遍是远远不够的。中国古人的这些文化里凝结着华夏人的智慧。就说古人用的“灶”,让进火口对着户、牖(yǒu,古人指开在墙壁上的窗户),保证烧火所需的自然气流。除了智慧,衣食住行的礼仪中还反映了阶级等级和世俗观念,古代乘车,一车三人,三人位置依次是:尊者在左,御者在中,车右在右。

衣食住行反映的不仅是古代的物质文化发展状况,而且也是中国古代文明与礼节的最重要和最易求证的表现方式。

《中国古代衣食住行》读后感(四):了解古代生活的入门书

了解古代生活的入门书

-----读《中国古代衣食住行》by烟波浩渺1980

《中国古代衣食住行》是“大家小书”系列中一本关于古代日常起居生活的科普书,语言通俗易懂,没有晦涩艰难的词语,非常好读,是了解古代生活的入门书,我个人最为喜欢的是衣和食两个部分。

作者许嘉璐,江苏淮安人。著名语言学家、教育家、社会活动家,读他的文章似重温学生时代,一位善教的老师弹指间将一部古代生活画卷展现在同学的面前,讲读衣食住行重点知识点时,诗词歌赋引经据典信手拈来。个人很喜欢这样一种感觉的书。

衣食住行中有:“礼”

本书中的衣主要指服装和佩饰,包括头衣、体衣、足衣、佩饰。《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载:“简四四‘美人四人,其二人楚服,二人汉服’” 中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度。中国作为衣冠上国、礼仪之邦,古代人从头到脚,每一件服装配饰包含礼仪规则,对于衣服的制作和穿着无一不彰显对“礼”的重视,冠、帽缨,钗环等是古代人看重的衣物,其背后代表的礼仪规则更是不敢破坏,作者列举众多古人对衣冠的重视,印证了对礼的重视。例如子路系冠缨被敌人杀死的故事。

作为一个吃货,格外关注食物的部分。作者对古人食物和食器的描写和讲述,简直是让人眼花缭乱,古人对吃的追求非常的讲究一点也不凑合。吃饭、吃肉、喝酒、调味等等庖厨之事,事事皆有出处。绿蚁新焙酒,红泥小火炉,想想都是如此美妙。

衣食住行中有:“阶级”

古代民生的四大要素中,每一样都有阶级的划分,衣服的材质到款式,食物的稀缺,出行车马的配备,房屋的建造都有严格等级划分,等级森严不可逾越。读完让人不禁感慨,古人在生活中为自己设置如此多的门槛,一条银河般划分出两种不同阶级。杜甫诗云:朱门酒肉臭路有冻死骨,诚不我欺。

衣食住行中有:“诗词歌赋”

以众多诗词赋等诗文印证衣食住行四个方面的古代风采。读完之后也熟悉关于服装、配饰、食物等诗句,以古代文化印证古代的生活,两者更增阅读乐趣和知识性。

本书可读性最美的部分就是作者引用的“诗词歌赋”,古代诗人是让人最最佩服的,他们把生活中吃喝玩乐,衣食住行每一样都写入诗中,为我们留下宝贵的文化资料,为我们查询古人的生活留下痕迹。

2018年8月29日星期三

未经授权不得转载,请联系笔者或2933702061@qq.com。

《中国古代衣食住行》读后感(五):古代衣食住行中的礼

作为文明古国、礼仪之邦,我国古代对礼仪非常重视,有各种尊卑法度需要遵守,不只是正式的场合有严格规定,连日常的吃穿住行中都有很多讲究。

许嘉璐在《中国古代衣食住行》这本小书里,详细梳理了我国古代的服饰和佩饰、饮食和器皿、宫室和起居、车马与交通四大部分内容。不管是王公大臣还是平民百姓,这些物品都是日常生活中最常见的。许嘉璐不但清楚地讲解了物品的类别、材质、款式、做法和用法等知识,还讲解了这些物品在使用过程中的相关礼仪。

拿帽子来说,帽子的名称出现得比较晚,古代称帽子为头衣、元服,顾名思义,就是头上戴的衣物。类似的,古人也把袜子称为足衣,指脚上穿的衣物。

头上戴的衣物,对古人的仪表很重要,甚至成为身份的象征。古人成年礼就都跟帽子和头饰相关。我们都知道,古代男子二十岁行弱冠之礼,女子十五岁行及笄之礼,代表成年。冠就是一般贵族戴的普通帽子,笄是一种发簪。

古人戴冠是一种礼。为了遵守戴冠的礼节,子路甚至丢了性命。这件事在《左传·哀公十五年》有记载。卫国发生了内乱,子路用来系冠的缨被人砍断了,他说“君子死,冠不免。”忙着去“结缨”,放弃了战斗,敌人自然把他杀死了。

戴冠表示礼节和尊重,有时候免冠也是犯了错误的人表示赔罪道歉的一种行为。信陵君在赵国的时候,平原君因故得罪了信陵君。所以,当信陵君要离开的时候,平原君就“免冠谢”,表示一种认错赔礼的态度。

上学时候都学过《鸿门宴》,宴席上,饮食和座次,都有礼仪规矩的讲究。

古人席地而坐,吃肉的时候,先用“匕”把肉从做肉的锅里取出来,放在俎上,俎是砧板,再把俎送到席上,吃饭的人用刀割肉吃。樊哙闯入宴席后,项羽“赐之彘肩”。樊哙把他的盾放在地上,把彘肩放在盾上拔剑切了吃。樊哙身份低微,也不是宴席原本就邀请的人,所以没他的位置,他只能就地取材,用盾和剑,但他的吃法仍然是符合古人饮食习惯的。

古人室内的座次是有尊卑之分的。坐西向东最尊,其余按尊卑次序依次是坐北向南、坐南向北、坐东向西。鸿门宴上,项王、项伯东向坐,位置最尊贵,代表地位最高。亚父范增南向坐,地位比项王差一级。刘邦北向坐,地位比亚父范增还要低一级。最后是张良西向侍,张良的座次不仅是最卑微的,还专门加上了“侍”,地位更见卑微。最后闯入的樊哙,根本没有位置,赐酒站着喝,赐肉坐地上吃。

古人出门,最常见的是坐马车。不同品级的臣子,其马车也是有严格的制度规定的,出门乘坐的马车要符合身份,不能掉价,也不能僭越。古人的行走方式也分为步、行、走、趋很多种,在不同的场合、面对不同的人,都有相应的礼仪要求。比如面对尊者,要趋进、趋退,来表示尊敬。

当然,古人过于讲究身份地位的尊卑,许多礼仪要求比较细致、苛刻,以现代眼光来看,可能显得迂腐、不合时宜。但总体上,古代礼仪还是彰显了对仪表礼貌的关注、对高贵品德和学识的尊敬,值得我们去学习。

2018.08.02雾凇

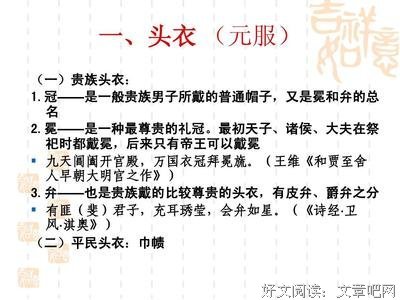

《中国古代衣食住行》读后感(六):中国古代衣食住行笔记整理(末尾附思维导图)

中国古代衣食住行

· 衣

o 头衣,元服

§ 贵族

· 冠

o 成人标志

§ 二十“弱冠”

o 贵族标志

o 冠礼

o 不戴冠的群体

§ 孩童

· 二十岁前垂发,称髫

o 总发

o 总角

§ 罪犯

· 髠刑

§ 奴隶

· 苍头

§ 异族人

§ 平民

o 冠的功能

§ 束发

§ 装饰

o 冠的戴法

§ 将头发盘于头顶(髻)

§ 用纚把头发包住

§ 用笄或簪固定头发

· 笄和簪为同一物,先秦时叫笄,汉代开始称簪

· 用以固定头发的为发笄,固定冠冕的叫衡(横)笄

§ 系冠

· 系法1

o 用冠圈旁丝绳(缨)在下巴打结,垂于颔下部分的丝绳称緌

· 系法2

o 用丝绳兜住下巴,丝绳的两头系在冠上,这种丝绳称紘

· 冕

o 冕的构成及作用

§ 延

· 长方形的板

§ 瑬

· 延的前端所挂小圆玉

§ 纩,瑱

· 冠圈上悬挂于耳孔外的玉石

§ 紞(音同胆)

· 垂于延的两侧用以悬纩的彩绦

§ 《说文》:大夫以上冠也,邃延垂旒紞纩。

o 天子、大诸侯的祭服

· 弁

o 皮弁

o 爵弁,雀弁

· 胄

o 古名,秦汉以后称兜鍪,后代叫盔

§ 以兜鍪代指士兵

o 胄礼

§ 戴胄时不除冠,而是在冠弁上加胄

§ 免胄礼

§ 平民

· 胄

o 同上

· 帻

o 汉代开始帻为戴冠者所用

· 陌头

· 绡头

o 为“俗人”所戴,士族人常以戴绡头表示不做官

· 幞(音同服)头

§ 妇女

· 冠

o 唐代以前妇女不戴冠

· 笄

o 十五及笄

· 髢(音同迪)

o 假发(价格昂贵)

· 笄簪

o 玉笄

§ 簪,搔头

o 步摇,簪子根部的玉石

· 钗

o “荆钗”代指内人

o 体衣

§ 衣与裳

· 衣,上衣

o 襦,短上衣

§ 长襦

· 褂

· 童仆的长襦称裋(音同术)

§ 短襦,腰襦

§ 襦为一般人(包括奴仆)平日所服

o 深衣,长上衣

§ 深衣长至踝部。——《礼记》

§ 外面加罩衫称中(内)衣

§ 深衣为贵族上朝和祭祀时所穿,庶人以深衣为礼服‘’

o 亵衣,贴身所穿

o 裼,罩衣

§ 裼衣上加层外衣,称正服

o 襜褕(音同搀于)

o 衫

o 裆

· 裳,下裙

§ 寒衣

· 裘

· 袍

· 襺(音同剪)

§ 胫衣

· 裤子

o 绔

§ 纨绔,有钱人的服装,后代指富贵人家不务正业的子弟

§ 穷绔

o 裈

§ 犊鼻裈

· 类似现在的裤衩,为贫贱劳力所穿

· 蔽膝

o 足衣

§ 鞋

§ 袜

o 寝衣

§ 寝衣

· 小被

§ 衾

· 大被

o 佩饰

§ 玉

§ 其他

· 弦

· 韦

· 容刀

· 巾

· 食

o 主食(六谷)

§ 黍

· 黄米

§ 稷

· 小米

· 以社稷代称国家社,社神;稷,谷神

§ 麦

§ 菽(音同书)

· 原指大豆,后代称豆类

§ 麻

§ 稻

o 主食所做食品

§ 糗

· 炒熟的米、麦等谷物

§ 饼

· 饼

o 麦粉所做

· 粢

o 米粉所做

§ 稀饭

o 肉食

§ 牛羊猪(主)

· 太牢

o 牛羊猪

· 少牢

o 羊猪

§ 狗

· 狗屠

§ 野味

o 烹调

§ 烹调手法

· 八珍

§ 调味料

· 五味

o 酒

§ 古代酒一般为黍煮烂后加入酒母酿制而成,成酒时间短,未经蒸馏,因此酒精含量很低。烈性酒的出现最早不超过南宋

§ 酎,春酒

· 历时较长,多次酿制

· 汉代饮酎为一种祭祀

· 春酒酿成时皇帝用于献于宗庙

§ 醪(音同劳)

§ 醲

§ 醇

§ 清酒&浊酒

· 浊酒,白酒

o 酿酒称时汁与渣滓混在在一起,未经过滤(漉)

· 清酒

o 酿酒称时汁与渣滓混杂在一起,经过滤

o 食器&酒器

§ 上古

· 鼎

o 煮肉、盛肉

· 鬲

o 煮粥

· 镬

o 煮肉

· 甑(音同憎)

o 蒸饭

· 釜

§ 上古以后

· 食器

o 簋(音同鬼)

§ 盛粮食

· 进餐

o 簠(音同辅)

§ 簋簠,代指祭祀

§ 有盖高脚盘,无柄

o 豆

§ 有盖高脚盘,有柄

§ 祭祀用

o 箪

§ 盛饭

o 盘

o 碗

· 酒器

o 尊

§ 盛酒器总称

§ 敞口、高颈、圈足、大型盛酒器

o 壶

o 彝

o 卣(音同有)

o 罍(音同雷)

o 缶

o 爵

§ 饮酒器总称

o 瓢

o 斝

o 觥

o 古人的饮食习惯

§ 一日二餐

· 朝食,饔(音同拥)

o 太阳位于隅中之前

· 餔食,飧(音同孙)

o 一般为申时

· 住

o 宫室

§ 住所

· 穴居

· 版筑

§ 城市布局

§ 庭院

§ 堂室

§ 室内

o 陈设

§ 室内陈设

· 竹席,箦

o 南北朝以前席地而坐

o 不席的几种情况

§ 坐陈不席

§ 狱讼不席

§ 丧事不席

· 帷幕

o 在旁为帷

o 在上曰幕

· 几

o 不倚几

· 床

o 供人坐

· 胡床

o 类似现在的马扎

· 榻

o 类似现在的床

§ 起居习惯

· 长跪,跽

· 箕踞

o 不规矩

o 观阙园林

o 子主题

· 行

o 车马

§ 车与马

§ 车的部件

§ 车的附件

· 盖

· 轫

· 辅

· 辂(音同路)

· 茵

o 车席

§ 马饰

§ 乘车礼俗

· 乘车位次

o 尊者在左

o 御者在中

o 车右在右

§ 骖乘

· 主力战斗人员

· 超乘

o 对车所路过处主人的尊重

o 车上站于左右的人在车行进时跳下,随后跳上

§ 车的种类

· 羊车&牛车

· 栈车、辎车、安车、温车、传车、辇

· 兵车

o 戎路

o 广车

o 阙车

o 革车

o 轻车

§ 步行

§ 道路

· 一达谓之道路,二达谓之歧旁,三达谓之剧旁,四达谓之衢,五达谓之康,六达谓之庄,七达谓之剧骖,八达谓之崇期,九达谓之逵。——《尔雅·释宫》

附思维导图

——2019.9.11 水曜日