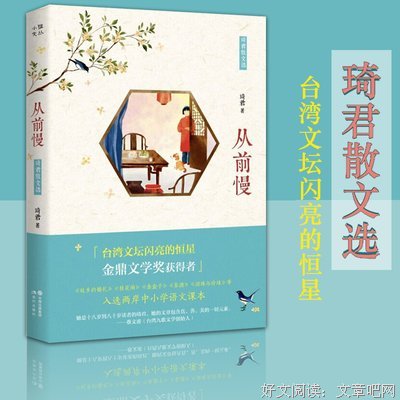

《从前慢:琦君散文选》是一本由琦君著作,现代出版社出版的平装图书,本书定价:38.00,页数:240,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《从前慢:琦君散文选》读后感(一):人生百态~至情至真

记得木心先生曾写过一首《从前慢》的诗,夏烈先生评:“与一个愈来愈快的对世界的感受相比,从前的慢直接转化为一种美、一种朴素的精致、一种生命的哲学。”本书以《从前慢》为书名,大体上也反映出琦君先生散文的意蕴。

“虽然她的童年充满了忧伤,但她总把美好的写给少年读者,让孩子们读她的书开卷有益。”这是林海音对琦君的评价,如果你还不知道琦君是谁?那么,说到《橘子红了》,你一定看过的电视剧,也是琦君的作品。

琦君的作品中,小说,散文,儿童文学都有,而且造诣颇深,在这本《从前慢:琦君散文选》里精选辑录了琦君经典的41篇散文,一篇篇散文,一件件小事,一段段情缘都是那般质朴而有力量,读完感动至深~

感动于《金盒子》里,作者与兄弟的手足之情,在生老病死面前,这种难以割舍的亲情是伟大而又脆弱的。哥哥,弟弟,双亲的去世,对作者心灵的打击之深,心裂预碎的伤痛侵染在书中一字一句。

《在浮生半日闲》里,作者写了小时候乡村生活的悠闲自在,快节奏的生活,人们急匆匆地往前赶,“可是,人来到这世间,难道就为了赶时间,赶完了时间就与世长辞吗?”不得不说,这一反问,发人省醒。再做更进一步的思考,你会发现这篇文章里,作者对人生宠辱不惊的人生态度。

在这本书里,我最喜欢的是《母心似天空》这篇。在琦君的人生中,母亲扮演着重要的角色,她的作品中,写母亲的也很多,在这篇《母心似天空》里,作者以《雨》这首诗开篇,接着讲述了中国父母与子女之间所谓的“代沟”,实则是对现代社会父母和子女之间情感疏离的批判,而反观外国,他们会在父母年老时,将父母送入养老院,并不是说明子女的不管不顾,而是因为养老院的医疗设备比家中更为完善。子女虽作为一个独立的个体,但对母亲,对亲人要永远尊重,永远爱护。

琦君的散文虽说不上有气魄,但却深邃而充满爱心,她的文字就是她饱含深情的心。精于词,让她的文字更加隽永脱俗。

本书收录的每一篇散文,篇篇经典,饱含深情的文字,让我们在忙碌的生活中阅读“偷得浮生半日闲”,让我们的心灵得到洗涤。

《从前慢:琦君散文选》读后感(二):从前慢,如今念

琦君的《从前慢》是一本散文选,收集了琦君的41篇散文。这些散文,就是一个一个回忆的故事。读了之后有一种慢慢从前日,悠悠如今忆的味道。 琦君的文字,不是以优美词句来博人喜欢,而是轻轻地讲述故事,以此引起人们的共鸣,或许她根本就不需要得到别人的共鸣,只是细细地品味自己的生活,用文字表达、纪念自己的过往的生活。 透过文字,我们读到了:因为从前慢,如今的人甚是怀念。 我们刚巧遇见这个忙碌的年代,于是越长大越忙碌,总是难以偷半日闲去慢慢过。我们喜欢回忆从前年少,时光好像在那个时期很慢,我们可以看一只蚂蚁看上半天,我们可以玩一个游戏玩到不想玩,我们可以发很久的呆……感觉那时候的时间真的好长好长。 而现在呢?我们经常赶着时间,每天盯着手机看时间,争分夺秒,一分一秒就在我们眼前迅速走过,在眨眼之间,在抬头之间,在转身之间…… 我们很难静下心等待一件事情,也舍不得花费一些时间去寻找一些东西。所以我们越来越难以为了得到一个答案去阅读的一本厚厚的书,我们第一步就是去上网搜索,这样很快就可以得到答案。 我们想要换手机,因为现在手上这一部手机实在太卡了,经常要等一会才能打开一个页面,我们可等不了。 我们看电视用手机AAP,然后要用VIP,因为几十秒的广告要跳过,因为我们不想等着这个广告,似乎要等很久很久。 …… 我们就是这样,在这个时代,没有耐心,就像是热锅上的蚂蚁,焦虑地、不停地转圈,不肯停止,除非有一天累的倒下了。 就是这样的年代,让我们更加怀念过去,过去的时光慢慢悠悠,我们可以听到灵魂的脚步声,因为它就跟在身边,可是现在呢,灵魂远远地被我们落在身后,它呼唤着我们,可是我们听不见,太远了,远到风把声音吹去其他地方了。难怪,有人会说:“好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。”这样忙碌,有趣的灵魂能有几个呢? 琦君在书中说:是否舍得把时间花在闲荡上……以偷得半日闲呢? 真的,谁舍得呢?在这个年代,一分一秒都被折合成得失,说好听是有追求,说不好听就是功利心极其强。没有时间去陪家人陪朋友,每天说工作工作、学习学习,其实我不明白,难道家人和朋友就没有这些东西重要吗? 我真想,偷得半日闲情,陪陪家人,看看课外书书,逗逗猫……好像我也常常偷闲,偷闲去野外看看,看到种满庄稼的田野,一片绿意,生命在这时候好像又上升了一个阶段。 来呀!一起偷闲吧!

《从前慢:琦君散文选》读后感(三):邂逅

对于琦君,我是极为陌生的。在此之前,我并未读过她的文字,甚至于连她的名字也未曾听过。至于读她的散文《从前慢》更像是一种命运的安排吧!素雅简洁的封面上,那个倚门而立的女孩,跪坐在女孩旁边的小狗,与那桌简简单单的饭菜,仿佛带着一种奇异的魔力将我牢牢地吸引住了,我突然对于琦君的文字充满了好奇,这会是怎样一个蕙质兰心的女子呢? 说起来,琦君的生平经历也颇有一番传奇之处。她出生的时候,辛亥革命刚刚过去六年的时间,此时的中华大地正满目疮痍。随之而来的几十年里,中国又陷入了一场更大的纷争。生于这个时代,对于琦君,到底是幸运还是不幸,没有经历过那个时代的人自然无法体会。至于其以后远走台湾,则又是另外一番光景。或许是琦君的经历使然,在我读琦君的散文的时候,总会感到一种看透了人世沧桑的豁达。自然不做作或许是琦君散文的最好写照了吧! 《从前慢》是琦君的散文名作结集,收录了琦君最负盛名的散文佳作41篇,其中更有多部作品入选了中小学的课本。琦君独特的生活经历使她的作品充满了浓浓的乡愁和对母亲的怀念。琦君的文字天然里带了一股浓浓的乡愁味道,比如她怀念儿时玩伴的《一对金手镯》,比如回忆那年在大陆与家人一起过端午时的《粽子里的乡愁》,比如琦君回忆儿时过年时情景的《春节忆儿时》,在这些文章里面,我们读到的不但是作者在儿时的那种童真童趣,更有成年之后,回不到过去,回不到故乡时的惆怅。其怀念母亲的文章更是让我们几度有了泪崩的感觉,那种从心底里泛起的思念,对于我们有着无比巨大的杀伤力。《妈妈的手》《母心似天空》等文章将一个辛苦了一辈子的母亲形象刻画的极为的真实,我们仿佛就在眼前看到一个辛苦操劳的母亲在忙碌着,絮叨着,对着自己的孩子们露出自己最美的微笑出来。此情此景,怎能不让我们热泪盈眶呢?在淡淡的哀愁之外,琦君的散文也不乏那些极为有趣的文章可以让我们捧腹大笑,就像她写与自己先生在日常生活中的点点滴滴的《我的另一半》,在她的文字里面,我们可以感受琦君与自己的丈夫在生活中是充满了谐趣的,充满了各种温馨的桥段。或许琦君与自己的另一半的相处方式才是让我们所有人艳羡的吧,我们渴求的不是成为琦君那样的人,只是想遇到一个像琦君的丈夫一样认真可爱的另一半吧! 读过了琦君的《从前慢》,我才发现自己或许错过了许多的美好,就像琦君的散文一般。她充满了人间烟火气息的文章,总是在不经意间带给我们深深的感动,让我们静下心来去细细体会那些生命中最好的瞬间,去慢慢的感受生命的分量与希望。。。

《从前慢:琦君散文选》读后感(四):埋藏在心底的珍贵记忆

《从前慢》这本书是琦君老师的散文选,里边收罗了她童年的,青年的以及自己最亲近的人的各种故事。读来觉得人情味十足,感情也真切。我们现在说到从前慢,一定会想到木心先生的《从前慢》那首诗,仿佛从前的生活是五彩缤纷的,充满人情味的。是我们心头时常挂念的。现代的节奏快,以至于我们都不能好好停下来去阅读,去思考,去和自己交流。而这本《从前慢》,却带领我们回到了一个时代,一个我们没有经历过的时代,看看那个年代的生活,看看作者笔下的生活琐事。

《从前慢》这本书,是我第一次和琦君老师的亲密接触。从书中我得知琦君老师早年是在浙江读书,后来辗转去了台湾,而后定居在了台湾。但作者童年,青年时的生活基本上都发生在内地,所以读着她写的散文,也觉得很亲切。全书总共分为九个章节,但其实每个章节区别也都不太大,都是在讲自己的学业,生活和亲人等等。最让我印象深刻的一篇散文是作者讲到自己童年时好奇大人们吸烟,所以请自己的四叔教自己抽烟的故事。每个年代的孩子,应该都干过这样的事情,记得我小时候也很好奇抽烟到底是怎样的感觉,以至于被呛到,所以终究不太敢兴趣。但作者却在大人吞云吐雾中,爱上了香烟,以至于往后的日子,不在父母身边,独自远离家乡,在外求学,心里郁闷和无助的时候,烟也成为了她的陪伴。这在我们看来,女孩子吸烟确实不太好,但是作者的父母也比较开明,确实让我读罢印象深刻。

整本书读来都是轻松和愉快的 很多东西是我们这个时代所接触不到的,所不了解得。读罢也觉得原来作者当时生活的时代是那个模样,脑海中也不断地勾画了一副图像。偶尔作者在讲到自己母亲和身边亲人的时候,不乏也使我常常想到自己身边的亲人。在我儿时,陪伴我身边的亲人,都是我人生道路上的指明灯。所以,当我们长大之后,常常感叹,当时遇到过的人和事,当时每天的开心和伤心,都是那么让人印象深刻。我们常常怀念的就是一些生活的琐事和过去的人,可能十几年后的我们,也时常想起现在的自己,羡慕现在的自己,怀念现在的生活,现在的美食,现在陪在自己身边的朋友和亲人。而我们往往能做的,就是珍惜当下,把每一天都过得有滋有味,把烦恼和不愉快的事情都忘掉,这样的我们,每一天都是值得铭记和怀念的。

读完整本书,我们不妨让自己慢下来,现在正值端午节假期,何妨不回家陪一陪自己的亲人,坐在一起学一学包粽子,和家人们说说话,在粽子的香气和一家人的欢声笑语中,我们也在时光中成长,同时也把自己的欢乐,自己最真实的一面展现给了自己最亲近的人,也留在了时光里。

《从前慢:琦君散文选》读后感(五):充满人情味儿的散文

看了琦君的散文选集,不禁感叹,原来,文字可以这么美,这么通透,这么回味无穷。

在看的过程中突然想起来,琦君这个名字似乎在哪儿看到过,忍不住在网上搜了一下,原来李少红执导,归亚蕾、周迅、黄磊主演的那部电视剧——《橘子红了》正是她的作品。这本书是从琦君9部文集之中精选出来的,经典中的经典。每一篇都独立成章,读起来引人入胜,有种淡淡的哀愁,却没有那么多的感伤。 我并没有从头看起,而是挑选了几篇自己从标题上看感兴趣的内容。我第一个看的就是《一生一代一双人》,看完之后除了艳羡之外还是艳羡,羡慕老师和师母的感情,羡慕他有这样的老师,得到这样一个平常却又动人的故事。也羡慕老师和师母相处的模式,很令人向往。那种单纯的爱,与老师高尚人格以及师母的心地善良成为正比,也许只有这样的人才能配有这样的爱吧。《春节忆儿时》、《掸拂尘》、《捣糖糕》,在琦君的文中很多描写故乡山水的内容,在字里行间有着对故乡的留恋,对父母的追忆,一片真情,满腔思念,化成文字融入到文章之中,让人读起来那么亲切,那么的温情。在这几篇散文中,最让我感兴趣的莫过于那走廊下,长桌上哪一对美食了,花生糖,芝麻饼,金丝蜜枣、糖莲子以及郑大刚的瓯柑。还有米粉加红糖制作成的“捣糖糕”,那么多的美食,真的是让人垂涎啊,还有祭拜天地,谢神灵,祭祖先。不禁又勾起了我的羡慕之情,那时候的年节是那么的有味道,有人气儿,有“仪式感”。

很好奇,在琦君的文章里看到了很多对于母亲的内容,母亲勤劳,母亲蕙质兰心,母亲勤恳好学,母亲多才多艺。在琦君的笔下,母亲能做好吃的红豆糕,最拿手的手艺是绣花,会串花球,母亲好像有着世间女子所具有的一切美好,而且写的那么的细致、那么的鲜活与生动,能从中看出,她对于母亲的爱。除此之外,在琦君的笔下还有很多小动物,有猫,有狗,字里行间可以看出他对小动物的爱,比如《家有丑猫》、《狗逢知己》以及《难忘龙子》,龙子是一只“儿子”从水沟边捡回来的小公猫,有着圆圆的大眼睛,如同一团雪球,这篇散文其实就是对于龙子的追忆同时也表现出对儿子的爱,牵出了一颗慈母心。

琦君的文字有一种魔力,虽然写的是身边一些极为琐碎的家常,然而却非常的富有这里新个,让人忍不住一读再读,同时就像我父亲说的那样,打动人的文字往往是融入了人情味儿的,所以才吸引人。琦君的文章曾经获得了很多奖,而且他的散文也多次被选入两岸的中学语文课本,同时被翻译成了英文、日文和韩文等,可见他的文字是如此受到海内外的读者的欢迎。

《从前慢:琦君散文选》读后感(六):慢慢

刚刚收到这本书我就被她的封面所惊艳到了,光是包装来说可以算是超过了许许多多的书籍,比较和我的胃口,拿到这本书我就迫不及待的读了起来,书籍内容不算长篇大论也不算是多么的高深难懂,毕竟这是琦君作者的散文集,花了一下午的时间将这本书看完了,坐在阳台上,我的内心像是跟着作者的文字回到了她的那个时代,跟着他一起回忆了一遍过去,我的内心感受到了前所未有的充盈与平静。

当我刚拿到这本书的时候看到这位作者我是感到陌生的,于是我就立马百度了一下琦君作者。 这本书为著名散文家琦君的散文名作结集。从琦君的9部文集中精选了41篇,包括已收入中小学语文课本中的《故乡的婚礼》《桂花雨》《金盒子》《春酒》《泪珠与珍珠》等。也许,你现在去翻一翻自己以前还没有被丢掉的教材,你会看到她的作品。琦君作者是台湾文学最高奖金鼎文学奖的获得者,被称为“台湾文坛闪亮的恒星”,大陆三十年、台湾三十年、美国二十年的独特人生经历使她的作品充满浓浓的乡愁和对母亲的怀念。琦君的文字优美而健康,哀而不伤,特别适合少年读者,因而她的作品常被选入中小学语文课本,也成为课外阅读的推荐之作。真的是一位伟大的作者呀,成就辉煌,我为她的人生经历所赞叹。。。

琦君作者讲述了她那个时代的故事,她的家庭,与妈妈爸爸之间的琐事,故事真实,让我也想到了我的父母亲,果然天下父母亲的心情都是一样的,我们都想去爱他们,给他们最好的,但是却又有的时候控制不住自己去为了一点小事而发脾气,事后又自己一个人后悔不已,看完琦君作者的散文叙述让我明白了,要懂得善待父母,不要着急你们的相处就是做好的回答。

作者的一篇散文叫做家有丑猫让我印象深刻,它高傲又霸道还爱吃醋,它不讨好主人,自己生活自己的,它总是缺点一大堆,可是尽管如此,作者还是舍不得把它送给别人,最后作者终于给她找了一个伴,就是一直这样生活了下去。我认为这篇故事十分真实,我家也养了一直小泰迪,说是小泰迪其实他一点也不小,远没有正常泰迪的大小,像是一直中性犬,它在家里也是十分的傲慢,知道我在叫它也是从来不答应不过来,还要我去亲自找它,在家里长长乱叫,就好像方圆几百里都是它的底盘一样,像是作者家的猫一样,傲慢又是说起来缺点一大堆,但是我真的是舍不得把它送人或者怎么样的,现在都好多了,依旧早我家里横行霸道,但是已经四年多了,我们一家人与宠物之间已经找寻到了一种平衡的状态。

《从前慢》真的是一本好书,让人可以在节奏越来越快的时代中找寻到些许的平静,希望大家有兴趣的话都可以去看一下这位大作者的书籍,在这里预祝作者书籍大卖!

《从前慢:琦君散文选》读后感(七):那个时代的故事

琦君,竟是第一次听这个名字,看到瓣上他的书大多都是很有年代感的封面了,心中感触颇深。那个时代的作家,不是赴了台,从此望想大陆,就是进过牛棚,讲起了成分。似乎作者还好,还没有这样的经历,不然是不是会写进作品里?读起那时的作品,即使似经过审查的正面版本,亦掩不住深深的无奈和哀伤。

读她的文,有种熟悉感,想起了三毛,想起了杨绛,想起了更早些的年代人们所写的内容,中规中矩,却也都是功底,没有意识流,总是言之有物,所写散文都是故事,一篇文章,就是一个人物,就是一个故事。只是怎么那么多感伤的事情?那么多惹人伤心的回忆?总结起来,当是因为人是有心的,经心而走的故事,都是对人的感情,也尽是文人骚客才有那么多笔下的心思和精力,整天务农的人哪有那么多想头,就像月儿,十八岁的年纪就已是两个娃娃的母亲。很多时候,不是想做什么就能做,很多时候,生就的社会和家庭,真的就决定了太多事情。凡与天斗与命战的人物,都已成了传奇!

看琦君的文字,是纠结的。想要与她学习,学习那笔下的方法、能力、力量。却逃不开那故事背后的揪心,一个个人物被塑造得立体又深入人心,总忘不了她的父母,兄弟,邻人乡里,还有那寄托了太多情思的物件,那已经无奈逝去却永住心里的纪念。喜欢她遇见的英语先生,喜欢她的乳母,喜欢她的严父,喜欢…很多。正是喜欢那个年代的朴素,务实,因为没有太多复杂的因素,没有太多的欲念,有一份坚持,有有一分热爱。

或许不同的是作者这里有很多现实目前的生活,因为看到了眼前的家人,儿子,想起了自己的父母亲,想起了旧时儿时的事情,太多曾经忽略的不解的,这个时候都恍然,感受多了,写的也更感人了。

想写些读后的文字,再回首去看,仍是不敢,仍是痛心。那字里行间的过去,就像悬于指尖的水滴,玄而又玄的吊着,不想让它落下,它却落得那样快,觉得他要落下了,它又在那里一颤一颤的,颤得心疼!心疼作者笔下的那些人,感慨作者笔下的那些事,有人评价说作者讲悲情写得正能量,利于少年阅读,怎么我这中年人都读不下呢?心沉重得轻抑。

似乎好的文笔都是讲事的,或是讲人的,少部分是写景的,即使是写心情,也是籍着这些做表面的,很多不知是虚构的素材还是真实的经历,撑起了整个作品。而但真正的文字工作者,写的都是真人真事,并真的能够打动人心,这便是作者功力了,很想学习这样的手法,却总是因为看着太揪心而草草了事。所以这便是个人不能进步的原因吧?不能够深入的研究,怎么能够弄明白呢?也是因为个人的经历有限吧,只停留在意识流文字里,希望还是能够用心读好家好文,以作提升。

《从前慢:琦君散文选》读后感(八):敦朴感人

琦君的散文很敦朴,也很感人。

《妈妈的手》三代人不同的孝心。旧时代里对长辈杖履追随,父母是天;再是父母全心照料孩子的牺牲奉献,孩子是天;到现在让孩子按摩捶肩都得红包小费。时代变,关系都在变。文中的妈妈,整日里忙碌, 一又手粗糙多骨,泡热水就是最好的享受,能抹点鸡油,就更好了。那时的妈妈把最好的享受都留给爸爸,看小书消遣舍不得点洋油灯。孩子哭了,眼泪比孩子流得还多......文中的我,在多年也成父母时,感怀当年的母亲,满怀“子欲养而亲不待”的遗憾,珍重当下,好好照顾我们的父母,常回家看看,让他们欢度晚年吧。

《母心似天空》“母亲的心,像针插,总是默默承当,不喊一声痛。”这句诗就像在书写《妈妈的手》中的妈妈,也是天下所有妈妈共通之心。旅居海外的琦君反思中外家庭教育,反思当下社会各种青少年问题,感概“痴心父母古来多”,也提醒家庭教育问题不仅是父母不懂孩子,更是家庭中的孩子不懂中国孝悌忠信的道德传统,孩子不懂做子女无忘父母罔极之恩。

在亲情上,传统与守旧并非全然糟粕,一股脑推翻。“天空伤心,所以落雨了。我看见妈妈的眼泪如雨般落下来,妈妈,你是天空吗?”父母永远是孩子的一片天空,撑起一方静土,为孩子撑风挡雨,也愿孩子们都懂感恩之心,及时回报父母之恩。

琦君的文字,细密温柔,如缕的回忆让人魂牵那些逝去的好时光。清冽的山泉水,在母亲眼里如西洋参一样补。六月杨梅,小时候任性吞下杨梅核,缠着吃到肚子痛;更痛也是杨梅天,父亲生辰前却意外病逝,从此杨梅虽好,那些无忧无虑的欢乐与任性,却是再也不会有了。还有故乡特产月光饼,中秋时节用红丝线挂在屋檐下比脸盆还大的月光饼。少时与伴争抢月光饼气得彼此分手,后又和好分食月光饼,成为好朋友。亲情,友情香香甜甜。

琦君自言,是个恋旧得近乎固执的人,因而在她的笔下,那些时光岁月都带着温软的旧时光的印痕。也许也因为移家海外,寄居他乡的漂浮不定更让她加深了这种怀念之情。所以,她也极致地描摩儿时,描摩自己的父辈,描摩与当下远远不同的旧时代里的人情味。琦君写得最感人的是几篇都是关于自己的父母,而最欢乐任性的时光都是童年,读这些文字,很容易唤起我们对上个世纪慢生活里的和乐传统的向往。她笔下家庭生活也很有滋有味。与先生不同的喜好,比如中餐西点,不同的性子,比如慢,条理,但连对方也无奈地随善从流,半夸半赞一句“你真是一个顽固的今之古人”,不由让人宛尔。

《字典的故事》则是另一番触动。财产只有三样:一部字典、一个保暖四小时的旧热水瓶和一只每天报时毫厘不差的大公鸡(不是时钟,是会走会动会叫早的活生生大公鸡)。二三十年代,日寇敌战时,还苦学英文,无师自通,一本字典便读通了英文,太让人敬佩了。做学问不过是集中精力专攻一处,“案头书要少,心头书要多,这是古人的诲论”,杂书读多了,电脑网络电子产品分散了诸多精力的当下,这个字典的故事也十足让人惭愧。

《从前慢:琦君散文选》读后感(九):时光不老,我们不散

《从前慢》是散文家琦君的散文精选集。收录了9部作品里的41篇散文作品,包括著名的《故乡的婚礼》《桂花雨》等。琦君的散文优美而向上,确是年轻读者课外阅读的推荐之作。

我看了这本散文集,感受还是很刻骨铭心的。随手翻开哪一篇,都有令人敞开心扉的感觉,都能产生陶醉其中的感触。随着琦君的文字,我就像一位天真的少年,好奇地看着周围的一切,并在内心用呢喃细语记录着身边一切。看似平淡无奇的事情,却是非同寻常,回味无穷。

虽未精读,却也对书中的一些文章印象深刻。文集第一部分是《琴心》,其中精选了4篇作品,写的是对故乡山水的追忆,对父母、师长、亲友、爱人的怀念。故事是发生在上世纪的江南,作为读者,跨越时空来见证这份沉厚的记忆与怀念,在作者的故事中能感受那份温馨却透着淡淡的幽伤。我却惊讶于,明明是透着幽伤的故事,看完之后却总能给人积极的东西。“‘当严冬来时,春天就近了!’(Ifwintercomes,wouldspringbefarbehind!)她抑扬顿挫的朗诵声,震撼着每一个人的心灵,眺望着青青的远山与碧油油的草坪,我们感到青春的希望正充满人间。”

文集的第三部分,《桂花雨》大概是很多人上小学的时候就读过了,故事里那位天真无邪的小姑娘,那位慈祥善良的母亲,那桂花雨里蕴含的淡淡清香和浓浓乡愁,令人过目不忘。还有《一对金手镯》里那深深的柔情让我着迷,就如春风送暖,直入心底。

还有感触比较深的是《妈妈的小脚》,裹脚对母亲的伤害是非常大的。因为母亲是长女,要带着弟弟帮双亲在田同工作,缠脚稍晚。自从她十六岁订婚以后,新郎在外地求学,迟迟不归,等到十九岁才成婚。她心里想,新郎一定是嫌她的脚不够秀气的。没想到母亲结婚以后,父亲第一件事就是先劝她解掉十多尺长的裹脚纱,把小脚放大。可惜母亲虽然把裹脚纱解开了,脚却再也长不大。因为脚趾骨已折断,不能恢复原状。就算套上松松的尖头袜子,走起路来仍旧摇摇晃晃、弱不禁风的样子。过了几年,父亲带回一位有着一双长足的“如花美眷”。母亲只能默默叹息,怅惘地对我说:“原来你爸爸是喜欢大脚的,我当初不缠脚就好了。”由此可见,裹脚对母亲的伤害是非常大的。旧社会对女性的毒害就像那三尺长的裹脚布,即使解开,也回不了当初的模样。这是琦君笔下被扭曲的社会。

印象较深的还有《春酒》里那个天真可爱的小女孩,那个善良能干的母亲。故乡总是完美的,而《春酒》里的那个故乡更是让我向往。琦君就把许多的片断汇集在“思乡”这个焦点上:农历新年里的种种风俗与禁忌,“我”一马当先地作为母亲的代表前往家家户户喝春酒,乡亲之间互相“起会”置办“会酒”的融洽,“我”在多年之后按母亲的办法“如法炮制”的“八宝酒”……这一切都围绕着“家乡的味道”展开。文末那句从心底发出的深深的感叹足以让所有的游子动心动容:“一句话提醒了我,究竟不是道地家乡味啊!可是叫我到哪里去找真正的家醅呢?”这是琦君笔下柔情的乡思。

琦君的一支笔,无论是写人状物,无论是记事抒情,总是在平淡无奇的故事中中蕴含了人生至理,忧伤中透着生活的激情。正如那散发清香的桂花,又如那亭亭玉立的莲藕,那种清香沁人心脾,那种意境令人痴迷。

《从前慢:琦君散文选》读后感(十):我带你去翻一翻琦君的旧相册

看琦君的文章就好像翻阅一本旧相簿,一张张泛了黄的相片都承载着如许沉厚的记忆与怀念,时间是这个世纪的前半段,地点是作者魂牵梦萦的江南。琦君在为逝去的一个时代造像,那一幅幅的影像,都在诉说着基调相同的古老故事:温馨中透着幽幽的怆痛。1949年的大迁徙、大分裂,使得渡海来台的大陆作家都遭罹了一番"失乐园"的痛楚,思乡怀旧便很自然地成为他们主要的写作题材了。林海音写活了老北京的"城南旧事",而琦君笔下的杭州,也处处洋溢着"三秋桂子,十里荷花"的美好气息。

这本书为著名散文家琦君的散文名作结集。从琦君的9部文集中精选了41篇,包括已收入中小学语文课本中的《故乡的婚礼》《桂花雨》《金盒子》《春酒》《泪珠与珍珠》等。也许,你现在去翻一翻自己以前还没有被丢掉的教材,你会看到她的作品。

琦君是台湾文学最高奖金鼎文学奖的获得者,被称为“台湾文坛闪亮的恒星”,大陆三十年、台湾三十年、美国二十年的独特人生经历使她的作品充满浓浓的乡愁和对母亲的怀念。琦君的文字优美而健康,哀而不伤,特别适合少年读者,因而她的作品常被选入中小学语文课本,也成为课外阅读的推荐之作。

琦君作品大多数灵感来源于母亲。琦君塑造的母亲意象是一位旧社会中相当典型的贤妻良母,充满了"母心、佛心"──但这并不是琦君文章着力之处,而是琦君写到她母亲因父亲纳妾,夫妻恩情中断,而遭受到种种的不幸与委屈,这才是琦君写得刻骨铭心、令人难以忘怀的片断。

如果你仍感到“行迈靡靡,中心如醉”的话,你就无妨在灯火阑珊中,走向一条寂寞的长桥,看上弦月,数星星,回忆旧事,微笑,叹息,赋诗。

正如《烟愁》后记中写的:"每回我写到我的父母家与师友,我都禁不住热泪盈眶。我忘不了他们对我的关爱,我也珍惜自己对他们的这一份情。像树木花草似的,谁能没有根呢?我常常想,我若能忘掉亲人师友,忘掉童年,忘掉故乡,我若能不再哭,我宁愿搁下笔,此生永不再写,然而,这怎么可能呢?"当然,这是不可能的,因为她的根扎在故乡,扎在祖国。虽然年纪大了,常常丢三落四,可是故乡的景、事、人却永远印在心里,忘也忘不掉。那剪不断的故乡之情,理还乱的亲友之思,以它的真挚、深沉、执著和热烈,构成了琦君散文抒情美的基本特征。

琦君忘不了故乡的山水,自然更忘不了故乡人,忘不了亲爱的父母、尊敬的老师、异姓姐妹,甚至长工和乞丐。她把她的满腔思念,一片至情,溶铸到每一篇作品里。不同的是,一般作家是一篇文章写一个人,她是一篇文章一个重点,通过许多篇章,集中许多重点,写活一个真人。