《嬉皮之夏/爱之夏》是一部由Gail Dolgin / Vicente Franco执导,Martine Algier / Edward Beggs / Peter Coyote主演的一部传记 / 历史 / 纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《嬉皮之夏/爱之夏》精选点评:

●非常非常棒的纪录片。嬉皮士万岁。

●

●

●想念那个年代充满爱意,自由,热情又无知的眼神

●笑脸 阳光 五彩缤纷 以及你所需要的

●那个年代太美好了...每一样都是我无限向往的

●还好吧

●1.Encourage people to turn their back to the old order 2.Anti-Vietnam War, make love and no war 3.Beatles, TheRolling Stone and other bands have their influence on this movement, Beatles's song All You Need is Love is relevent to this, and they recorded Sergeant Peppe this year

●嬉皮之夏在苍白的白树荫下

●Haight Ashbury永远的梦中乌托邦,2019年的夏天我一个人窝在家里看完了这个短片。恨它太短,不够我沉浸在1967年的彩色的快乐里。时间倒回五十年前,我就是那个只拿二十美刀从家里出来坐顺风车去三藩市的小青年,躺在金门公园的草地上手舞足蹈,half baked.

《嬉皮之夏/爱之夏》观后感(一):《嬉皮之夏》

看到短评里有人说“无限向往与想念那个年代”,我在想 为什么呢。透过扎堆的瘾君子、邋遢的流浪汉,大家看到的是什么?为什么我也同样无比希望自己是掉进洞穴的爱丽丝,加入他们的行列,去创造和领略那被一次次呼喊的“爱与和平”?

后工业化时代的我们上小学,上中学,上大学,按照既定的步伐长大,然后理所当然地成为社会的一颗螺丝钉。我们有没有设想过另一种生活?我们有疑问吗?有自我意识吗?而这场60年代的嬉皮运动是人性另一面的窗口。

二战以后工具理性突飞猛进,而与此同时大量危机也前仆后继——失业率、贫困率的快速增长等等一切,使人感到难以名状的空虚。丰裕环境下成长起来的年轻一代无法认可上一代勤俭节约、努力工作的价值观,渴望找回心灵的记忆,掀起这阵反主流文化浪潮。他们反越战,反传统,反种族歧视,反对一切既定。他们声称“我们不想生活在一个以‘死于无聊’为代价来保证不会‘死于饥饿’的世界里。”于是他们共同分享,创造艺术,在街头做爱。

但是在推翻一切清规戒律以后,到底还剩下什么?恐怕只有性自由和毒品。反叛者开始忘记为什么反叛。嬉皮之夏最终还是走向了“嬉皮之死”。街头的反叛青年们最终也还是返回了家乡,变成了社会的一颗颗螺丝钉。

一场声势浩大的群体理想主义运动平息了下去。但却给我们留下思考:人到底应该怎样生活?

《嬉皮之夏/爱之夏》观后感(二):乌托邦的时代终结

这是一部记录嬉皮士的纪录片

片长53分钟

详细地介绍了嬉皮士鼎盛衰亡时代

在越战后 经历了冷战期间

那一年轻人向 人们展示

这个世界需要理想 需要和平 需要爱

早期的嬉皮士

他们向往自由生活

不要上课

不要老师

不要工作

不要战争

不要种族歧视

不要私有财产

不要政策

........

他们安照他们的非主流非传统的方式生活

YES THEY CAN

THEY DID

there was a huge unusual gathering in Amenrican

thoudand of people gather in Golden gate park

they experience

ew music

ew dance

ew views

ew literature

ew poetry

ew way of be human-being

in the fall of 1967

the utopian moment nearly had been and gone .

drug addict

homeless

frighting

ad trip

diseases

they couldnt take care of themselves

the couldent loved each other

嬉皮士们

从当年的理想主义

演变成 自暴自弃

终究 乌托邦理念坠入 HELL

.

《嬉皮之夏/爱之夏》观后感(三):Summer of Love

1967年夏天, 从春假后直到十月份, 约有十万来自世界各地的年轻人聚集在旧金山Haight-Ashbury 街区和金门公园。 他们自认为是寻找和平, 追求平权, 发现新的生活方式一群, 犹如原始的氏族部落。

1967年的“爱之夏” 最早酝酿于当年一月份, 14日在旧金山金门公园里开始了第一批约2~3万嬉皮士的部落聚会”Gathering of the Tribes for a Human Be-In”。

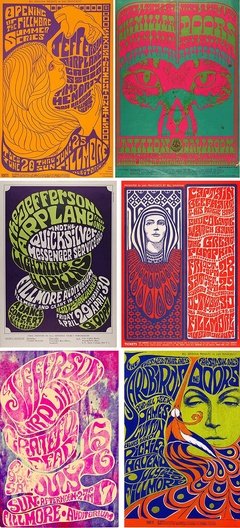

著名诗人ALLEN GINSBERG, MICHAEL MCCLURE, 迷幻药研究与使用的倡导者伯克利加大心理学教授Timothy Leary等在集会上发表演说, 从而引起了媒体对旧金山Haight-Ashbury 街区反文化传统的嬉皮士群落的注意, 迷幻摇滚的诸多先驱乐队也在聚会上一露峥嵘。

被称为嬉皮士赞美诗的San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)一曲更是把少男少女们对嬉皮士理想主义的期待推向了及至。 到了67年的夏天, 近十万男孩女孩们, 披着印第安的披风, 头簪野花和印第安珠串从世界各地来到旧金山, 踩着迷幻摇滚的鼓点, 向人们昭示他们反传统, 反越战, 争和平, 争平权的理念。

然而, 理想终归是理想, 反文化传统的嬉皮士运动仅仅代表一场理想主义的试验。 67年“爱之夏”的旧金山街头, 有人提供免费住宿和食物, 有医学院的学生提供免费诊所, 还有律师提供免费法律服务。

尽管嬉皮士们骄傲地在Haight-Ashbury宣示着他们价值体系, 在理想的光环下, 暗流始终没有停止涌动, 光明的一面和黑暗的一面在冲突着,激荡着, 是整个60年代充满矛盾的社会现实的反映。嬉皮士们所找到的自由自始至终伴随着迷幻药和大麻的使用! 在黑人和西班牙裔中广为使用的大麻似乎使得当时的中产阶级的年轻人矛塞顿开, 对哲学有了换位思考。

可以这么说, “爱之夏”的纯情与智慧从一开始就被毒品和性滥交玷污了。 到了10月, 路宿街头的嬉皮一族由于高犯罪率, 毒品交易, 与FBI交恶等等原因, “爱之夏”终于走到了尽头, 嬉皮们以 “嬉皮之死”的游行结速了令市长头痛令市民大跌眼镜的聚会。

组织者自豪地向记者们宣布:嬉皮士就是“爱的一代”,1967年夏天将是“爱之夏”,届时旧金山的大街上将遍布“花童”(Flower Children),欢迎大家头戴鲜花,来旧金山和嬉皮士们一起享受生活。

1973年的一天,旧金山举行了一场埋葬嬉皮士的葬礼。嬉皮士们抬去一口标有“爱情之夏”字样的灰色棺材,里面装有十字架、橘子皮、孔雀毛、吉祥饰物、旗帜和一块大麻味的饼干。他们把它付之一炬,唱着《上帝保佑美国》和《诃利黑天》,然后高喊:“嬉皮士死了!”这次埋葬仪式标志着从20世纪70年代就走向衰落的嬉皮士运动最终“云消雾散”了。

-----------------

我只想站在人群里,听鲍勃迪伦唱“How many road must a manwalk donw,before we called him a man”(一个人要走过多少路,他才能叫男人),这首名叫《答案在风中飘》的歌,是一首反越战反种族歧视的歌曲,也是那个时代的圣经。那是一个最红火又最灰暗的年代。青年人在那时,几千年来第一次打赢了反抗父母的一仗。父母代表了什么?他们供你吃供你喝,又为你安排了一个妥妥贴贴的前程,你怎能不当他们的乖宝贝?但是,儿子觉得,父母的爱已经窒息了他们的每一个毛孔。他们不得不大声自问:怎样才是一个真实独立的我?若我生在那个年代,我想我会和他们一起,开着破车冲上美国的每一条大路,把收音机开到最大音量,听鲍勃的歌,听披头士和滚石乐队的歌,大声朗诵金斯堡的诗句。我们随处野营,享尽最狂热的爱情,也用空空如也的脑袋去琢磨最根本的哲学问题。当然,我们还会遇到马丁路德·金博士,他正领着黑人兄弟向华盛顿进军。他一遍又一遍地对他们大声说:“I have a dream!”我有一个梦想!让你觉得血在烧。

forward