《高更:异域炼金术》是一本由[法] 米里耶勒·内沃著作,98出版的112图书,本书定价:精装,页数:2019-9,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《高更:异域炼金术》读后感(一):一位画坛的异域炼金士——高更

高更无疑是十九世纪后期法国最著名的后印象派回家之一,同时代还有两位同样赫赫有名的法国后印象主义画家:塞尚和梵高。可以说这三个大画家构成了十九世纪西方美术史的一个重要的阶段。阅读过英国著名小说家毛姆的长篇小说的《月亮与六便士》的读者可能对小说中的男主人公思特里克兰德有所印象,这位证券经纪人突然对艺术着了魔,抛妻弃子,绝弃了世人看来非常优裕的生活,奔赴南太平洋的塔希提岛,用画家谱写出自己光辉灿烂的生命。而这部小说的男主的原型就是高更。

这部画册选录了高更的60余幅标志性作品,分成四个展厅来展示高更的画作。高更的画作无论是风景画还是肖像画,都有独特的艺术味道,值得细细品鉴。高更在通过画面的分割、色块的对比、物体的遮挡等关系,营造出一种多层次的空间视觉效果。高更擅长用线条而不是运用体积感来处理画面中事物的边缘。在他的绘画作品中,读者几乎看不到相近的调和色所塑造的事物,而多是纯色的平涂、流畅的线条和朴实的颜色,这样的处理方式使的画面形象具有比较强烈的视觉冲击力和美妙的装饰效果。早期,高更于1875年创作出的《伊埃纳桥附近的塞纳河》,他就直接在画布上抛开黑棕土黄三色,回归三原色,以绿色来画天空和河流,用一片黄色来表达积雪覆盖的河滩。晚期出现了一些变化,在他创作出《裸体习作》这幅作品里,读者可以看到画中颜色上使用了大部分黄紫对比色、裸体的是玫瑰红和绿色,有深蓝色的阴影。这时候画家更看重光影的变化,使用了大面积色彩平涂的手法、颜色大胆强烈,注重物体的体积感、线条干净利落,构图也比较简洁。高更认为绘画的本质是某种独立于自然之外的东西,而艺术就是他所向往的某种生活方式。因此他的绘画风格、绘画形式,都摆脱了精神上的束缚,带有较强烈的神秘、原始的色彩。高更比较多的从原始艺术和传统艺术中获取灵感,无论是构图还是色彩,都具有很强的装饰性效果和神秘感。故而称其为异域炼金士也是比较合适的。 "

《高更:异域炼金术》读后感(二):生活的艺术家

想要学好美术,首先就是要了解历史中人们积累的经验,从而找到属于自己创作的灵感。所以美术生往往都会经常去看各种画展,我也不例外,尽管我是半路出家,但是好的作品带来的冲击力我还是可以感受得到的。高更的展去年我看过一次,这种后印象派风格好像比初期的作品更有感觉,就和这类作品的创作形式一样,作为欣赏者我们一样要凭瞬间眼前所看到的去幻想作者当时看到的画面。其实这种纯粹的呈现是很好懂的,只不过外行人不明白创作的起源,所以才会似懂非懂。

和现代艺术不同,我更喜欢早起的艺术,灵感的来源都是生活,但无论是当时的历史背景也好,对于艺术的理解也好,都是比现在更有深度的。虽然作品看过不少,但是联系作者本身去正是理解还是通过这本书才开始。毛姆以高更为原型创作出了《月亮与六便士》,这也就更奠定了他在艺术史中的地位,不论是他的作品还是他这个人本身。

真正的艺术家,在生活中都是与常人不同的,想要创作出新的东西,就要离开本来安逸的生活。可以看出高更的一生也经历了无数挫折,从离开法国,到回去遇到梵高,尽管时间并不久,但是在这个过程中塑造出了最接近高更的形象。印象派的画作主要是看颜色,这本充满异域风情的画册直接给读者带来的强烈的冲击力。这种画临摹起来相对比较简单,临摹的同时更能够体会其中的细节,学习油画的学生也大都是从印象派开始,但后印象派确实接触的人不多。

从毛姆的小说就可以看出,他是个追求美的人,他的追求很单纯,就是灵魂美,自然美,他对一切欲望都是原始的、直白的、不加伪饰的,这让他被看作是一个冷酷自私的人。他内心可能有隐匿的类似反叛心理或者第二人格,以绘画为媒介传达出来,当这种情感慢慢表现出来时,他就越发的感觉到社会家庭对他各方面的束缚压制。他不是没有情感,只是这种情感没有给苛求过多的人类,而是给了纯粹的艺术。从他的画的简单的线条,纯色,简洁的画风,许多赤裸的、男子化的女人,可以看出他热爱粗犷的美,创世纪之初的人性之美。他的画来源于生活,直接反应生活状态或者本能。

《高更:异域炼金术》读后感(三):用一生去追求人生意义

用一生去追求人生意义

评《高更:异域炼金术》

最开始认识高更,是他的三句人生追问:我从哪里来?我是谁?我要去向哪儿?当时出于对哲学的迷恋和对人生的困惑,从这三句话的内在含义中获得了自己追问人生的最佳工具。再后来有机会拜读了《月亮与七便士》,从故事中读到了主角原型的个人魅力,一个家境殷实、地位体面的人抛弃一切到一个全新的环境中重新开始自己的生活,理想的光芒照耀着他的人生,现实的卑微显得微不足道。循着一点点对高更的认识和仰慕,翻开这本属于高更的画作和介绍,欣赏他的画作同时也了解他人生阶段的简要介绍,将作品和作者、生活和人生揉在一起去欣赏,读起来就有一种偶遇故人之亲切和巧得新知之欢喜的混合感觉。

思想和生活互相造就。艺术家们的生活不同于常人,我们常人可以用自己欣赏和崇拜的眼光去欣赏艺术家的作品,但却很难用自己的处世原则去评判艺术家的一生。还是老老实实欣赏高更先生的画作吧。书中收录了高更60余幅标志性作品,按照他成长的经历、画风的演变和作品形成时期等刻度进行编排,有独特的肖像画,背后潜藏着画者的爱慕或者欣赏之意;有现实主义风景,用颜色的反差和线条的变幻刻画作者内心的景致;有带着异国情调的人和物,开启“远离文明世界尘嚣”的视觉旅程。就像参观高更的个人画展一样,阅读的过程中,你能不听感受来自高更对于人生的探究和理解,以及他作为艺术家对于生活的艺术解读。我们知道艺术家的现实生活都很艰苦,有时候甚至要遭受来自社会各界的责难和谴责,但艺术作品的价值一旦被社会广大群众接收,艺术家们又将跨入名流和荣誉殿堂,这种极大的社会反差一直令我不得其解:难道从阳春白雪到下里巴人的路上,也会如此地变幻莫测嘛。

不停地翻看这本高更画作,回想起以前对于高更的一些认识。不停地阅读高更的成长历程,欣赏他的画作,把这本书当做另一种高更的传记。艺术来自于生活,又将回归到生活中去,我不知道高更放弃家庭、远游异域的初衷和勇气是什么,我也无法知道他在绘画创作中有没有考虑自己的家庭和自己的人生。但我从书中清晰地看到,高更一直在勇敢地追求自己的人生意义,一直在创作他自己想要的作品。许倬云先生说,对于人生的追问,在不同的时期都会有不同的答案;只要保持这种思考和追问,每个人都会从中得到很多启示。

2019/9/3

《高更:异域炼金术》读后感(四):解名画,识高更

合卷那一刻,我依然深深地沉醉在刚刚畅享的《高更:异域炼金术》绘画作品。不同阶段的绘画风情,艳丽浓郁的色彩搭配;兼具故事的画面诠释---- 原本脑海中绘画艺术家高更的形象更加地鲜明生动了。

早前,我读过 “纸上美术馆”系列的另一本读本《达-芬奇:天才的秘密》。对于这个系列的读物,我觉得其品质非常值得认可。《高更:异域炼金术》一书秉承着这个系列的相同风格,打开了读者解读高更的阅读之门。正如本书编者推荐的,这里把美术馆搬回家,与世界名画亲密接触,在“纸上美术馆”中开始艺术启蒙之旅……

尽管这本书强调借绘画聆听艺术史学家的贴心讲解,但是我更觉得我是借由这些贴心的分享来感受画里有音的真切。进一步深入地了解书中分享的名画精品,更是进一步解析名画中了解高更这位艺术家。跨越时光的洪流,这些名画和艺术史学家剖析无疑让高更的人生际遇,创作风格,心灵感悟都有了强而有力的着眼点。哪怕我不是一名专业的艺术系学生,但是我又怎么能拒绝这般身临其境的美的品味呢!《高更:异域炼金术》就是用最强有力的实据让读者得以深切感受真实直击的高更大师。

有图就有真相。高更的画风从最初的色彩鲜明到随后的画风中充斥着奇异荒诞----难怪乎高更的作品被定义为是宇宙初始时的图景。没有读过这本书前,我可能只是停留在就赏画而赏画的阶段。而在这本书的翻看中,我觉得自己有了更加高一个层次上的认知。除了视觉上的美的发掘,我更感知的是由画解高更的层面。类似于《向德加致敬》这幅画中,我觉得自己进一步感受到了一个男子和心爱女子一起的深情实感。作家会通过文笔来描述自己的情感,那么画家则是通过画面的色彩和画面的背景来渲染自己的心绪。尤其是这本书中非常一语破天机地向外行的读者讲述了画面中的结构,半隐的人物,百日草花束等等的构图目的。这样的讲述无疑让读者可以非常明了地进一步直接了解高更创作此画时的心境和内心表达。在后面的名画赏鉴中,我们还能借由文字的旁白解读到高更画风中印象派的展现。类似于关于印象派的标志性画面刻画讲解。画笔刷出细碎的笔触,画面层次重叠在一起,界限变得模糊不清等等。引领读者在赏析画作时也感受着画家高更创作方面的变迁特色。《水果静物和脸庞》这幅画作则让我们图文并茂地感受着高更想要诠释的“充满诱惑”的欲望表达。

于这本书中,我觉得自己时时发掘着艺术的美,更时时进一步地认识着画家高更。画里识人,字里识味,《高更:异域炼金术》为我带来无限的艺术精彩。

《高更:异域炼金术》读后感(五):月亮和六便士

一直很喜欢艺术类的图书,家里也收藏了很多的艺术图册。中国国家地理在2019重磅推出了艺术启蒙系列“纸上美术馆”。 中国国家地理是一个大品牌,精品很多。推出的这一套纸上美术馆可以说是家庭必备的艺术入门读物,《高更:异域炼金术》就是其中的一本。

说到高更,大家应该会想到《月亮与六便士》,这部小说男主原型就是高更。书中的男主对艺术着魔,抛妻弃子,绝弃了优裕的生活,奔赴塔希提岛一心为了创作。这是个非常的魅力的人,为了艺术放弃了一切。同样的,高更也是个很有魅力的人。他出生于巴黎,25岁时才开始业务学画。在他的一幅画入选沙龙后,更增强了他的自信心。从此,他辞去工作,成为了职业画家。月亮和六便士如同理想和现实,月亮是追求艺术的崇高精神,而六便士是追求名利的人生目标。高更则选择了月亮,成就了他绚烂而悲惨的艺术人生。

高更为了他的艺术,放弃了他的社会地位,放弃了他的家庭,放弃了整个文明社会。在他的画中,一直都在描绘底层人们的生活。与世隔绝的部落,辛苦劳作的人们,美丽的乡村风景,通过这些原始的、质朴的风土人情,让我们去寻找那原始又神秘的国度,找回那遗忘的纯真,让我们重新去敬畏生命,去尊重生活。

画册中一共选录了高更的60多幅作品,分成展厅A往返布列塔尼,展厅B塔希提女人:裸体画和肖像画,展厅C波利尼西亚的田园牧歌,展厅D宗教与灵性、传说与信仰这四个展厅来分别展示高更的画作。这四个展厅也正代表了他的不同阶段的想法和艺术风格。早期的作品比较拘谨,有点小心翼翼的探索的意味。为了更好地探索自己的风格,高更去了法国西北部的布列塔尼。但是布列塔尼并不像他想象中的那样,幸运的是他发现了塔希提。在塔希提高更感受到了原始的魅力,他疯狂的在丛林中奔跑,像印第安人一样狂野的生活。

高更不是一个哲学家,但是他却在艺术创作过程中展示出哲学家的思考。《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》这幅画的意义非凡,用他的话来说 “其意义远远超过所有以前的作品;我再也画不出更好的有同样价值的画来了。在我临终以前我已把自己的全部精力都投人这幅画中了。这里有多少我在种种可怕的环境中所体验过的悲伤之情,这里我的眼睛看得多么真切而且未经校正,以致一切轻率仓促的痕迹荡然无存,它们看见的就是生活本身。”

高更的画,更多的是在眺望远方,在留恋那些异国情调,在追寻那些在现代文明掩盖下的人土风情,回归简单、单纯的生活方式。异域炼金术也是对他最好的称谓。我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?画作的名称也许是他对自己一生的浓缩,也是留给我们的问题。

《高更:异域炼金术》读后感(六):毛姆笔下的查尔斯原型就是他

说到高更,想到了《月亮与六便士》,据说,毛姆在这书里的主人公查尔斯的原型正是著名画家高更。说起来,查尔斯的经历和高更的经历还真是相似,不过,我们今天要说的不是《月亮与六便士》,而是这本由中国国家地理出品的《高更:异域炼金术》。中国国家地理,就是一个硬招牌,让人还没读就已心动。

说高更之前,先引用毛姆的话——“他的画奇异而荒诞,好像是宇宙初创时的图景……”有的人说不喜欢高更的画,因为他的画有强烈的色块组成,很多人觉得不细腻也不精致,说白了,就是比较粗犷,不过,我却喜欢,虽然他笔下画的人物看不出那种传统意义上的“美”,但是却有着独特的风情。人物大多数肤色深,是因为他生活地和见闻的关系,热烈的热带风情和浓郁的东方味道跃然画中。

从这本《高更:异域炼金术》的书名副标题上就可以看出,他的作品是异域创作,自然画中的人物与故事也多半是反映异域风情的。此书是纸上美术馆,带我们欣赏一幅幅高更的画作,第一次这么系统又近距离地欣赏到他的这么多作品,这是他的作品集,当然他的画作也不局限于这本书中,但是这里是他的代表作品。高更出生于巴黎,新人内心的艺术理念,前往南太平洋塔希提岛寻求创作灵感。 从他的作品和作品的文字介绍里,可以看出,高更是向往自然、向往田园、向往那未被文明触碰的原始。这也是时下许多人的向往,只是我们没有勇气放弃那些便利与舒适,选择了跻身在繁华里。而高更的毅然决定了他作品里的大胆与醇朴。

高更早期追求形式的简化和色彩的装饰效果,而且还没有摆脱印象派的手法。但是后来,他到法国的布列塔尼的古老村庄进行创作,对当地的风土人情、民间版画及东方绘画的风格产生兴趣,逐渐放弃原来的写实画法。从这个时期他的作品来看,有日本版画的影子。写实的手法,在他后来在塔希提岛创作的作品也是有影响。在那里,高更到达了艺术创作的顶峰。他以极大的热情融入到当地的生活,真诚地描绘了塔希提岛土著民族和他们的生活。

高更的作品以大胆强烈的色块著称,在他作品的画面里呈现出单纯朴实的异域风情,具有强烈的形式美感,也有着浓郁的装饰效果。欣赏大师的画作,我们会有许多疑问,而这书中的文字简明地介绍了作品以及作品里的绘画技巧,剖析了画家的绘画风格和思想,于我们读者而言,是一位真诚的讲解师,带我们更快地了解画家和他的作品,学会去欣赏世界经典名画。全书装祯精美,除了欣赏画,还了解了画家的生平和他的情感经历等,想来艺术家多是多情种,高更的情路也是一部耐人寻味的情感片。

《高更:异域炼金术》读后感(七):寻找“哲人石”

文:竹林中漫步

“他的画奇异而荒诞,好像是宇宙初创时的图景……”

《月亮与六便士》男主思特里克德兰的原型便是高更。在书中毛姆这样写道:“追逐梦想就是追逐自己的厄运,在满地都是六便士的街上,他抬起头看到了月光。”

高更,法国后印象派画家、雕塑家。与梵高、塞尚并称为后印象派三大巨匠。

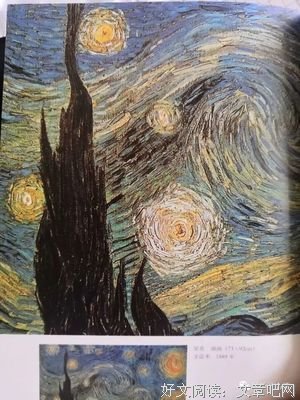

一提起梵高,我们就能想起他闻名于世的《向日葵》、《星空》、《咖啡馆》。但当提起高更时,人们似乎谈论的更多的是他的经历。高更的艺术生涯,就如同炼金般充满着转变的过程。

《高更:异域炼金术》是由中国国家地理出品的一本艺术入门级读物。

8开大精装版,为整本书增添了一丝美术馆的庄重;书衣则一改传统纸质设计,采用半透明PVC设计,好似一块玻璃将封面的画作装裱起来;目录设计成展馆平面图的样子十分有趣,仿佛真的置身于一座座美术馆中,让你近距离感受艺术的魅力。

全书以共分四个展区,收录了高更六十六幅作品。 A区:往返布列塔尼(1873-1890) B区:波利尼西亚的田园牧歌(1891-1902) C区:塔希提女人:裸体画和肖像画(1891-1901) D区:宗教与灵性,传说与信仰

高更25岁时开始绘画,他早期的作品几乎都是以风景为主,是典型的印象派画风。高更注重表现外光,擅长捕捉自然中瞬间光色微妙变化的视觉印象,在画作中即使有人物出现,也并不瞩目。

在这期间,高更经历了人生的一次大转折。在1882年巴黎那场交易所恐慌中,他,失业了。

他在给妻子梅特的信中写道:“逆境已让我变得坚强,我现在一心扑在创作上,艺术是唯一不会背叛我的东西。感谢上帝,我每天都在进步。”

为了寻找“真实而未被破坏的世界”,高更和拉瓦尔来到了马提尼克岛。在这个小岛上,高更独特的原始象征主义画风开始形成了。

1888年,受日本版画的艺术启发,他舍去了光影和透视效果,用强烈的色块,近于平面的处理,加粗的轮廓,强调着画作的内容形象。

1891年,高更孤身一人来到塔西提岛寻找原始的淳朴,他在岛上前后待了八年左右。可以说,他一生中最重要的作品都是在塔西提岛完成的。高更在给妻子的信中说道:“一股稳定祥和的力量已经逐渐侵入我的身体,欧洲的紧张生活已经远去,明天、后天乃至未来的永远,这儿都会永恒不变的吧。”

《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去》便是这一时期的作品,同时也是高更的绘画遗言。在创作这幅画之前,愤世嫉俗的他曾跑到山林中吃下毒药企图自杀,但被人发现救起。可能生死瞬间让他感悟了许多,被救起后他便决定在自己死前创作一幅大型画作。

象征新生的小孩,即将步入坟墓的老人,摘智慧果的年轻人,看似自由淳朴的生活下透露着对生命的思索和最原始的哲学思考。

高更的一生如同一个炼金术师般,毕生都在寻找着自己的那块哲人石。

《高更:异域炼金术》读后感(八):苦海挣扎——往返布列塔尼

高更不是第一个对文明产生怀疑的艺术家,塔希提岛【注1】也不是最后一座人间天堂。但塔希提之于高更却是他在漫漫苦海濒死挣扎后迎来的最后一线救赎。

在去塔希提之前,高更一直经历着动荡、潦倒与坎坷,他为绘画辞去工作,与家人决离,画卖不掉,饱尝贫穷饥饿。因此,奔向塔希提自然有经济上的考虑,但更多的是高更对单纯率真世界、神秘与激情国度的神往。

事实上,高更始终怀揣着远离文明、寻找本真的美学理想,寻找着更加自我、古朴的艺术表达。在塔希提之前,为了获得一片未被文明触碰的原始土壤,高更数度往返法国布列塔尼地区【注2】,在这个有着许多历史遗迹、古风犹存的法国西北部偏远省份,寻得着避难所。而正是布列塔尼原始朴实的图景唤醒了高更身上野性的冲动,在这里他个人绘画风格开始形成。

《异域冶金术》“往返布列塔尼”部分,讲述的就是高更去塔希提之前的艺术历程。

注1: 塔希提岛(Tahiti),法属波利尼西亚向风群岛中的最大岛屿,位于南太平洋。

注2: 布列塔尼地区由莫尔比昂省、阿摩尔滨海省、非尼斯泰尔省、伊勒-维莱讷省四个省组成。首府雷恩。

往返布列塔尼

高更于25岁时开始了初期的绘画创作,而这时的他已经有了一段不同寻常的过去。他幼时生活在秘鲁,后来回到法国,分别在巴黎和奥尔良完成学业,却对落脚之处逐渐心生厌倦。他渴望着逃离梦想着他乡,想往着自由。17岁时,他被海运商业部雇用,跟随商船队出海,后来参加海军,在舰队服役。六年间,他的脚步遍及各大洋,船只航行过加勒比海、地中海、黑海和北海,直达极圈。去往遥远之地的这几趟旅程在他心中埋下了渴望的种子,令他身处西方世界中感到极不自在,并且认为这是受物质主义控制的堕落世界。为了获得一片未被文明触碰的原始土壤,高更始终追寻着……

才华横溢的星期天画家

1873年高更创作了为人熟知的早期作品,这些作品基本上都是风景画,就像巴比松画派的艺术家们一样,高更根据自然环境的真实状态作画。

在巴黎定居的两年里,高更做着证券交易所经纪人的工作,他工作日上班,周末就到大巴黎地区的乡间远足写生。自从回到法国,他对绘画的痴迷恋与日剧增。通过教父古斯塔夫·德·阿罗沙——一位艺术品味极佳的艺术品收藏家,高更得以目睹德拉克洛瓦、库尔贝和柯罗的作品,由此踏入艺术世界的大门。他经常出入巴黎第九区那些聚集着艺术先锋的咖啡馆,也热衷于印象派画家们的画展,并收藏了一些他们的作品,尤其是他的良师益友——毕沙罗和德加的画作。

1873到1874年高更的绘画主题仅限于表现树木繁茂的田园风景。但他有一个改变的契机:在1875年迁入位于夏约街区的新居后,高更在风景画中融入了城市的景观,有时还会刻画城里的冬日雪景,他描绘堤岸、格勒纳勒港口以及伊埃纳桥和帕西附近的塞纳河景。不过这些作品的画面上依旧人烟稀少,人物形象也并不引人瞩目。

《风景》1873年 布面油彩画 高50.5cm 宽81.6cm

《伊埃纳桥附近的塞纳河:雪景》1875年 布面油彩画 高:64.5cm 宽92.4cm

向德加致敬

1873年,高更和丹麦女子梅特结婚,两人共育有五个孩子。画中,人们能看到身处房间背景里的梅特坐在一架钢琴旁,高更站在屏风后背对观众聆听妻子演奏。近景中摆着一束美丽的鲜花,色泽娇艳欲滴,象征着这对佳偶的幸福。巧妙的画面结构、半隐去身体的人物,以及百日草花束,这些均是对德加绘画艺术的致敬。

《巴黎卡塞尔街画家室内》 1881年 布面油彩画 高:130cm 宽:162cm

具有个人风格的笔触

画家以熟睡的孩子为主题创作过多幅作品,这幅画描绘的是这对夫妇的第三个孩子克洛维斯,出生于1879年,他正趴在一张桌子上睡觉,旁边摆着一个外形朴质但容量惊人的啤酒罐,这更让人觉得这个男孩儿陷入了沉睡。高更通过细小的晕线来处理画面,桌子上的静物、男孩儿没有表情的脸庞均显示出印象派对他绘画风格的影响。此外,他也在画面中融入了鲜明的个人风格元素——装点在蓝色墙壁上的神秘装饰图案,这类装饰图案经常出现在他的作品中。高更后来于1887年远赴热带地区,在这之前他描绘的室内场景比室外场景表现出更多的独特性。

《熟睡的克洛维斯》1884年 布面油彩画 高:46cm 宽:55.5cm

与绘画重逢

1882到1886年高更度过了一段黑暗时期。1882年1月的股灾之后,他失业了,因此不得不举家办离首都以缩减生活开销。1884年,他们在鲁昂【注3】住了几个月,但这种生活令梅特深感不适。之后他们定居丹麦住在高更的岳父母家。然而,因为经济上的结局,他与家人相处的并不融洽,最终走上了与家庭决裂的道路。

此后,他游走于迪耶普【注4】、伦敦和巴黎。在这段漂泊的日子过后,1886年夏天,高更定居于菲尼斯泰尔省阿旺村的“格劳昂内克”膳宿旅馆,他从这里开始有了名气。二十多年来这个小乡村以法国人和昂格鲁-撒克逊人的艺术家社群闻名遐迩。之前的诸多烦心事,迫使高更放弃绘画长达三年之久。而他现在与艺术家们为邻,终于与他憧憬的艺术重逢。高更安顿后给梅特写信道:“逆境让我变得坚强,我现在一心扑在创作上,艺术是唯一不会背叛我的东西,感谢上帝,我每天都在进步。”

注3:鲁昂,法国西北部城市,滨海塞纳省省会及诺曼底大区首府。

注4:迪耶普是一个位于法国的诺曼底大区滨海塞纳省的一个城市,这里位于海边。

《洛利松田野和阿旺桥教堂》 1886年 布面油彩画 高:71.3cm 宽:92cm

《河边围着篝火的农民》1886年 布面油彩画 高:60cm 宽:38cm

瞻望新生

在毕沙罗自然主义的熏陶下,高更的绘画展现出足够的谨慎,常常采用柔和的色调。他渴望绘画的革命,对之侃侃而谈,但从未做出行动。

1887年初他想要离开法国,却因身无分文而无法成行。饥饿的折磨也令他的身体日渐虚弱,他想去一个生活成本不高的地方重拾自己的初心与力量,重获与之相互依存的创造力。

1887年3月,他在给妻子的信中写道:“我艺术家的名声一天比一天响亮,然后眼下我可能连续三天吃不到东西,这不仅摧垮了我的身体,也也削弱了我的创作力。我想重获能量,想去巴拿马过离群索居的生活。

然而,巴拿马【注5】之行令他大失所望。而在马提尼克岛【注6】,他离群索居的梦想才得以成行,同时他的作品显露出崭新的艺术风格。

注5:巴拿马。是中美洲最南部的国家,总面积为75517平方公里,首都巴拿马城。

注6:马提尼克岛是法国的海外大区,位于小安地列斯群岛的向风群岛最北部,岛上自然风光优美,有火山和海滩,盛产甘蔗、棕榈树、香蕉和菠萝等植物,曾被克里斯托弗·哥伦布喻为“世界上最美的国家”。

《阿旺桥的洗衣妇》 1886年 布面油彩画 高:71cm 宽:90cm

启发性的色彩

高更在马提尼克这座天堂般的热带岛屿上发现了蓊郁的树林和旖丽的风光。他的斯巴达式茅屋坐落在距离圣皮埃尔几公里远的一片种植园里。从小屋往外望去,能看见络绎不绝的水果搬运工,这幕景象让他对大自然的恩赐,生出敬慕之心,促使他创作了一幅以此为主题曲作品。繁茂的植物长控制着整个画面,上面铺陈着大量浓烈的色彩,显露出浓稠又富于变化的色调。朱红色的笔触、橘红色的土路、白色的衣着衬托着画布上千变万化的绿色,让画面想显得生机勃勃,像是一幅华美的装饰壁毯。采用纯粹的色彩,刷出大块笔触。由此高更已逐渐脱离印象派。

人们能够感受到天空的阴沉,这幕场景里没有一丝阳光,如同他笔下其他马提尼克的作品一样,高更并未试图理想化大自然,他就画眼前所见,这与大多数热带画家的绘画风格截然相反,他们推崇明亮的蓝色刻画天空,偏爱描绘一片艳阳下光彩夺目的大自然。

《马提尼克岛风光:往来行人》 1887年 布面油彩画 高:72.5cm 宽:92cm

适度回归印象派

高更于1888年1月底返回阿旺桥。旅行归来后创作灵感在他脑海中满溢。接下来的几个月里,他采用越来越个人化的绘画风格。然而,在一些作品中人们仍能感受到印象派对他的影响。例如《猪倌》中画笔刷出细碎的笔触,画面层次重叠在一起,界限变得模糊不清,这些都是印象派的标志,不过依靠连续的曲线、几条围合的轮廓线以及并置的粉红色和绛红色,他给予了画面一种独特的质感。

而在《阿旺桥跳舞的布列塔尼少女》中显露出的新风格令高更十分欣喜,其新颖之处在于女孩儿们相比矮墙和小狗而言显得巨大,轻盈的手臂反衬出笨重的木鞋,颜色的对比更突出了这种反差效果。

《猪倌》1888年 布面油彩画 高:73cm 宽93cm

《在阿旺桥跳舞的布列塔尼少女》 1888年 布面油彩画 高:73cm 宽:92.7cm

日本绘画艺术的影响

《海岸悬崖边的牛》这幅画是高更艺术创作演变之路上无可争议的里程碑式作品。俯瞰的视角、大块均匀的色调十分震撼人心,如同日本版画一样,这幅画呈现出扁平和行形的透视效果,峭壁和翻涌的波浪在画面上形成了迂回曲折的线条,向上延伸至隐在就是背后的船只,向下则蔓延向一头牛。这头牛的身体和船一样被画面取景所遮挡,并未完全显露出来,这一画法凸显了画面垂直度,让人的视线徘徊在这两者之间,产生如临悬崖的眩晕感。

《海岸悬崖边的牛》 1888年 布面油彩画 高:72.5cm 宽:61cm

孩童般的天真

高更可能曾向凡高表示,他想画一幅孩子笔下的画,以此来显示孩童的天真烂漫。他用简单的画风和故意笨拙的笔触来呼应这一孩童的主题。小狗的刻画显得粗糙,平底锅的持柄是斜的,以粗浅的方式将三只小狗对应这三只青灰色高脚杯和三个鸡蛋,舍去透视效果的平面构图,体积和阴影消失无踪,但从他返璞归真的追求而言,这些绘画手法恰如其分。如此多的画面元素再次让人联想起日本版画。

《三只小狗和静物》 1888年 布面油彩画 高:91.8cm 宽:62.6cm

阿旺桥画派

埃米尔·贝尔纳与高更于1886年相识,随后两人于1888年在布列塔尼的小乡村重逢。贝尔纳抛弃了印象主义和点画法转向分割主义,此绘画流派的作画作画风格基于一种彩绘玻璃窗的制作工艺:使用明显的轮廓线描边,勾勒出所刻画对相的外形突出,被轮廓线包裹的鲜明色调,透视、阴影和晕染均被丢弃。高更的绘画中常有分割之类的风格,像《海岸悬崖边的牛》和《三只小狗和静物》就是证明,但他的风格也在向象征主义转变,并且在这个过程中,诞生了一种新的绘画风格。人们习惯称之为阿旺桥画派。贝尔纳和高更谁是首创者,谁是借鉴者,人们尚无定论。我们只知道高更认为自己引领着这一画派的说法遭到了贝尔纳的否认。1891年两人之间的矛盾彻底爆发。

1889年高更在巴黎和布鲁塞尔举办了画展。《布道后的幻想》被视为阿旺桥画派的代表作。在这幅画作中,处处都呈现着高更全新的绘画理念,分割主义、扁平的透视、均匀的色调、纯粹的色彩以及日式装饰图案。雅各与天使的搏斗,显露出象征主义的表现手法,以此表现出虔诚祈祷的农妇们脑海中浮现的幻象。

《布道后的幻想》 1888年 布面油彩画 高73cm 宽:92cm

暂居阿尔勒

梵高弟弟提奥推动高更前往阿尔勒与梵高重逢。当时提奥提议,如果高更愿意去拜访梵高,那他就会购买高更的画。于是高更离开了阿旺桥于1888年10月23日抵达阿尔勒【注7】。他刚落脚就对此地感到十分失望,他在给埃米尔·贝尔纳的信中写道:“我在阿尔勒一点儿都不自在,我发现这儿的一切是如此的小家子气,风景和人物都显得很平庸。”虽然这段短暂的相处充满了争吵。且以梵高自残的悲剧收尾,但这段时光对两位画家而言仍是收获颇丰的。他们进行思想的碰撞,展开对美学的探讨,他们描绘着同一主题,一起去户外写生,或是一起在工作室里创作。高更后来的结论是:梵高是浪漫主义者,而我更推崇古朴的状态。

梵高是吉努夫人经营的咖啡馆里的常客,他每天都携高更同往。但高更不大喜欢这间市井气浓厚的咖啡馆,在高更的画中,吉努夫人身穿阿尔勒地区传统服饰,一杯苦艾酒摆在她面前。蓝色烟雾飘散如一道帷幕,透过烟雾看向台球桌后面,三名妓女位列席间,其中一人的头上奇怪地布满了卷发纸。在她身边,人们能看见梵高作品中为人熟知的几位模特:带着邮差帽的邮递员鲁兰和佐阿夫阿兵团的米列中尉。这段日子过后,高更再也没有见过梵高,但经常给他写信,这种状态一直持续至1890年梵高去世。高更一直将梵高当做朋友,对他有着由衷的钦佩,且掺入了一丝温情。《法兰西信使》的一名记者曾写到当高更提到文森特时,他的声音很温柔。

注7:阿尔勒,法国城市,位于法国东南部,属普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区罗讷河口省。

《咖啡馆里的吉努夫人》1888年 布面油彩画 高:72cm 宽:93cm

漫步阿利斯康

画笔刷出细腻且轻盈的晕线,组合成一条条曲线,勾勒出这片色调变化十分和谐的景致。远处的景色暗示这是阿尔勒的古罗马墓地。一座罗马风格的教堂极其带窗孔的圆形穹顶塔楼显现在背景中,庇护着这片历史遗迹,顺着水渠延伸的小径上立着几株白杨树,一个男人和两个女人穿着阿尔勒的传统服饰,一动不动地站在小路上,如同在为画家摆着姿势。

《漫步阿利斯康》1888年 布面油彩画 高:91.5cm 宽:72.5cm

日式风格的画作

透视角度上行且扁平、轮廓线勾勒清晰且呈现锯齿状,色彩纯粹且对比明显,日式风格清晰的显示在这幅满溢宁静和神秘氛围的作品中。画面中的轮廓线流露着极其明显的单线条勾勒装饰画风格。近景里的两个女人裹着温暖的披巾,对应着呈现出生硬锥体形的麦秆,这些麦盖覆盖在小矮树上,以保护它们免遭霜冻。背景中的两个人物刻画方式相同,就像是用一样的几何图形描绘而出。圆形灌木丛、红色栅栏和湖中央的喷泉加强了画作的装饰风格。

《阿尔勒老妇人》 1888年 布面油彩画 高:73.5cm 宽:93.5cm

在菲尼斯泰尔【注8】的尽头

1889年初夏,高更厌倦了阿旺桥。此处人声嘈杂,游人如梭。于是是他搬到了菲尼斯泰尔一个偏僻的渔村勒普尔迪,和几个画家朋友埃米尔·贝尓纳、迈耶·德·汉和保罗·塞律西埃住在“玛丽·亨利”小旅馆里,他很高兴在此安家,并将其重新装饰了一番。高更非常喜欢当地居民简单质朴的生活方式。在这里居住时,他偏爱描绘丰收和捡海藻的主题。在这幅《黄色干草垛》里呈现着堆成小山一样的干草垛,麦秆层层叠叠,闪动着火焰般的黄色。显现出画家艰涩而急促的笔触,画面上有绿色的树丛和草地,黄色的干草和树叶,粉红色的土地和矮墙,圆形外观的草垛和石头。通过描绘出左侧的树干,画家让这些堆叠的景物在画面中达到了平衡:形状、线条和色彩相互呼应,相互协调,构成了完美平衡的构图。

注8:菲尼斯泰尔省位于布列塔尼半岛最西端,有“天涯海角"的称号。沿海多平原,内地为山丘。

《黄色干草垛》 1889年 布面油彩画 高:73cm 宽:92.5cm

装饰性风景画

画家阿尔芒·塞甘认为:阿普尔迪地区的风光非常适合高更的和埃米尔·贝尔纳的风格学研究:“每天呈现在他们眼前的景致完全的适用于他们对综合主义和分割主义特征的研究。这是他们在绘画中渴望描摹出的完美图景。

坚石堆砌的墙亘围绕四周,勾勒出田野的现状,就像珐琅工艺品的镶金属丝花纹,它们构成了红色、绿色、黄色和紫色的花边,这些颜色随着四季变幻。”他提到的色彩分割的刻画手法就呈现在这幅精巧的画作中,不同的色调勾画出轮廓,令画面生意盎然,近景的刻画十分具有装饰性:用点画法描绘出精致的白色花朵,其生长在向远处蜿蜒的狭长斜坡上,粉红色的土地上划出一条条犁沟上面种着绿油油的植物。干草垛犹如一道庞大的天然屏障立在中景里,与近景的装饰性构图形成对比,草垛后方铺陈着小灌木丛、牧场和形状各异且颜色缤纷的花田。皮毛黑白相间的三只奶牛在近景里排成直线走着,这加强了画面整体的装饰性外观,为画作增添了一丝幽默感。

《布列塔尼的干草垛》 1890年 布面画油彩 高:74.3cm 宽:93.6cm

1889-1890年,世界博览会在巴黎举办,法兰西殖民帝国在展会上炫耀着自己的实力。高更被异域风情所吸引,唤醒了他渴望远方的梦想,他最终选定了塔希提。那之后则是由独特的肖像画、现实主义风景画、带有异国情调色彩斑斓的作品开启的又一番“远离文明世界喧嚣”的视觉旅程……