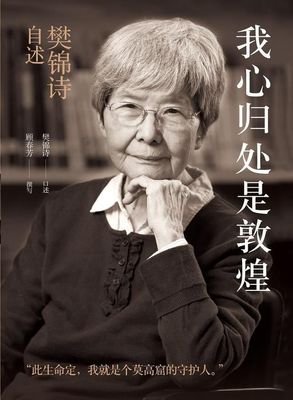

《我心归处是敦煌》是一本由樊锦诗 口述 / 顾春芳 撰写著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:68.00元,页数:492,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我心归处是敦煌》读后感(一):命中注定的敦煌

内心很钦佩作者樊锦诗,在一个像作者拥有如此高学历会有无数职业选择的时代里,先生却镇定地接受并将其一生奉献给一个物质极度贫乏的地方--敦煌,为世人记录下关于敦煌的一切,从敦煌文物中窥探中国古代的文化,打开历史的每一个重要时刻。本书中作者也将自己与敦煌命中注定联系在一起的事情尾尾道来,让读者在不知不觉中增加对敦煌的了解。

《我心归处是敦煌》读后感(二):评《我心归处是敦煌》

前半部分从樊锦诗童年到老彭去世的内容,很平实也很动人,特别是他们相隔千里,老彭一直坚持,在火车站他的一句“我等你”真是胜过千言万语,让人泪目。与樊锦诗相关的老师、前辈他们坚守敦煌,保护敦煌的一件件事,也让人更理解当年在莫高窟修行的人,建窟的人。不过,书后半部分就像是看汇报了,令人忍不住快速翻过。也不是说不应该有那些内容,只是觉得行文方式前后太不一致。

《我心归处是敦煌》读后感(三):我心归处是敦煌

是怎样的一种力量,驱使这个瘦弱的身形为敦煌付出了57年,一辈子的青春与心血?前辈艺术家的坚守,加上樊院长的一生向往与努力,成就了今日敦煌的美丽依旧。大漠戈壁的艰辛时光慢慢流逝,佛光灿烂如新,这里是岁月沉淀的一方净土。做学问如同苦行僧,不经历寂寞的洗礼便无法体会深刻的文化内涵。神奇的敦煌,魅力的敦煌,还有这样一群坚守着的知识分子,这就是敦煌精神!

《我心归处是敦煌》读后感(四):她一生的成就都源自她的心,她一生最高的成就就是她的心

★★★☆☆ 去年十月西行采风,游览麦积山时遇到一个业务能力很强的导游,对石窟的雕塑、彩画介绍的都很专业。旁边一个游客调侃问:“你是樊诗锦的学生吧?”孤陋寡闻的我第一次听到樊诗锦这个人。麦积山采风结束后继续西行,在敦煌一书店恰巧看到这本书,非常有缘,果断买下。 书的前几章写的非常好,都是有温度的文字,后面几章就不行了,大篇幅的保护条例都上去了,实在大煞风景。另外,顾春芳老师的后记文笔不错,能看出她是一个非常细腻、有才情的女人。

《我心归处是敦煌》读后感(五):傍晚莫高窟的铃铎声即是永恒

真的难以想象 那么一个看上去弱小的女子 身体里有多大的能量 从大城市走到大漠戈壁 还守护了一辈子 里面有一段描写就是她喜欢在傍晚的时候散步到莫高窟的九层 一个人在那坐着听铃铎 说那一刻就是永恒…… 她老伴为了和她团聚 也放弃了自己在武大创立的考古专业也去了敦煌 并且也干了一辈子 老伴去世后 她仍然一个人住在敦煌 除夕夜她把老伴的照片放在旁边说咱俩一起吃年夜饭……她是最孤独的 但又是最不孤独的!

《我心归处是敦煌》读后感(六):坚守

樊锦诗和老一辈莫高人坚守大漠,甘于奉献,勇于担当,开拓进取,这是一种独特的莫高精神。这种精神是敦煌研究院生生不息的源泉和动力,也将薪火相传。樊锦诗守护莫高窟,坚守大漠,这是她一个人的朝圣,也是所有莫高人的奉献精神。国之强大,需要有樊锦诗这样的坚守精神,奉献精神。樊锦诗顿悟生命的渺小,人能做的事情非常有限,她认为那里才是她的家园。而融入就是回家,与自然,与敦煌那些文化瑰宝融为一体。把个体融入更大的整体,成为、发现、见证、守护历史的人。

《我心归处是敦煌》读后感(七):感念

2018年去过敦煌,游览了莫高窟,当时即被古老的石窟艺术深深震撼,精美的数字电影为游人开启神秘的佛教艺术瑰宝之旅,专业的讲解员带你走进8个不同年代的石窟,美轮美奂的彩绘和雄浑沧桑的雕像无不给人留下难忘的印象。如今读到此书,曾经驻足欣赏过的美好,像画卷一般再次于脑海铺陈开来。作为一名普通的游客,感念像樊锦诗一样坚守大漠,守护民族文物为之奋斗一生的敦煌研究院各代守窟人,是他们一代一代不计回报的付出,筚路蓝缕的艰辛,得以向世界展示独一无二的“敦煌“。有机会,一定要再去。

《我心归处是敦煌》读后感(八):如果真有心灵的净土,那一定是敦煌

与佛相伴,与延续千年的艺术相伴,远离尘嚣,在孤清的荒沙大漠中寻得心灵的归处,脱离了世俗的纷扰,也就远离了尘世的烦恼,得到了最终的安详与宁静。空、苦、无我、无常,在追寻生命意义的过程中,得以实现。

这样质朴静谧而超脱的人,想来在她面前,若以外表钱财权位论短长,便是空有一副臭皮囊的蝼蚁之辈。

付诸一生,至大般若境。敬之,叹之,慕之。

正如文末所言,“也许当一个人真正了悟时,他的内心才会升起持续的欢乐和发自内心的喜悦。”而这种快乐与喜悦,便是这类了悟之人得以超越世俗苦恼,在逆境中怡然自得,不改其乐的根源。

《我心归处是敦煌》读后感(九):朝圣敦煌

西北部,一直是神圣的地方。

敦煌,更是朝圣之地。

文中反复提到“敦煌人”,私以为“xx人”的称呼,是一种带有信仰感的集合。只是有些如雷贯耳的代表,因其习以为常而被磨灭了独特性和那种耳朵被惊艳的感觉。

从“中国人”、“敦煌人”、“北大人”甚至是“家人”、“亲人”,这其中哪一个背后没有精神的凝聚和信仰?

敦煌成就了从古至今前仆后继为之奉献的敦煌人。

敦煌人也成就了如今被高度重视的屹立世界的神圣敦煌。

文中后期填补的资料确实使内容更科学可考,但使文章无聊不少。(站在不那么学术不那么科学的角度上)

我更想去敦煌了。只怕自己懂得极少,不解风情。

《我心归处是敦煌》读后感(十):无

好多地方都让人感动,樊锦诗和她的老罗,她的家人,段文杰,那些敦煌人,那么多苦难,心里还那么干净、纯粹,苦难到底是什么?生活对于他们那么苦,可是仿佛只修炼了他们的美质,他们的精神让人流泪,但是又让人得到力量。真是苦行僧一样的一群人,刚柔并济,一辈子守着一个“一”,那些作恶的丑陋的好像过眼烟云。