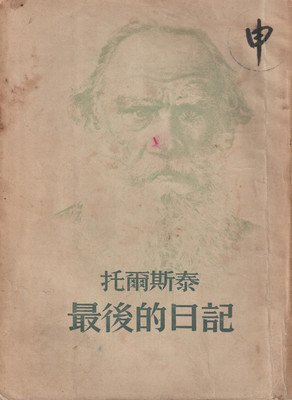

《托尔斯泰最后的日记》是一本由[俄] 列夫·托尔斯泰著作,天津人民出版社出版的288图书,本书定价:49.80,页数:2020-7,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《托尔斯泰最后的日记》读后感(一):人生之苦皆不可避免

看了几页的时候已经感觉到那份沉重。

连托尔斯泰这样洞察世事的人,到晚年仍然不能活的通透,整日“以自己的生活为耻”,无休止的反思使人进步,却使人不快乐。众生皆苦,无一幸免。

摘录

理解自己的渺小,是件多好的事情。数十亿人当中的一个,数百千万亿动物当中的一只,跟天狼星及其他相比较,自己的住所真等于沙粒;跟数百千万亿世纪相比较,自己的生存时间,真等于一瞬—能够这样地想,那就很好 唯一的意义就是:你是个劳动者。被指定的工作写在你的理性和灵魂当中。它被那跟你一样存在的优秀的人们明白易解的表现着。对完成了被指定的工作,马上就在你的内心有着确实的报酬。但你的工作及其成就,究竟具有着怎样的意义?—这是不许你知道,也没有知道那种事情的必要的。这样你就很幸福。 此外,你还希望什么呢?

《托尔斯泰最后的日记》读后感(二):三言两语

诚然,因为托翁和书名被吸引,粗略看来,日常,不过是会客、写信、骑马散心;消遣,不外乎阅读著作、玩牌、观影。寻常的日记大抵如此,甚至于人人都可以出一本×××的日记;然而他带给读者的又怎会如此? 可以说他的晚年是很痛苦的,除了常态化的昏昏欲睡、衰弱、精神虚脱以外。折磨他的还有敏感多疑的妻子;并不和睦的父子关系;一贯的对自己身份的羞耻、罪恶和无能为力。 那他是如何应对的呢? 振作精神〈甚至可以说是满怀激情〉,将自己的书稿反复修改,直至满意;由最初的争吵,转至沉默、怜悯、克制自己;经过深思熟虑,最终下定决心从现有的生活中逃离。而这一切,他都原原本本地呈现在了日记里。这也许会对他的读者们也有所启迪? 有趣的是,一百多年前他随手记下的一下观点至今仍旧没有落后于时代〈都可以直接拿出去与各派一战了〉;可悲在于,历经百年,这些思想依然根深蒂固、难以拔除。但我想,这一切也许还不够好,但一定是在逐渐变好〈吧?〉。以及,唯物主义者每每读到反复多次提起的上帝论调仍不敢苟同〈不过这仍然不妨碍我们从中拾取有价值的部分〉。

另:读的时候总感觉翻译有些晦涩,还隐约夹杂着鲁迅的调调。后来一看译者……就懂辽

《托尔斯泰最后的日记》读后感(三):日记中托翁对陀氏的评论

托翁在1910年十月开始阅读陀思妥耶夫斯基的作品《卡拉马佐夫兄弟》,在几篇日记中不断提到了对陀氏作品的看法:

十月十二日饭后读陀思妥耶夫斯基的作品。好像过于啰嗦而夹杂着太多没有意思的谐谑,但描写得很出色。会话好像安上去的,完全不自然。十月十八日读陀思妥耶夫斯基的作品,我很惊异于他的不干净、不自然和虚构。十月十九日很快地读完了《卡拉马佐夫兄弟》的第一卷。有许多好的地方,但好像非常支离破碎似的。十月二十三日谷塞夫寄来了一封谈论陀思妥耶夫斯基的信。跟我所感完全相同。从这些有限记载中可以看出托翁在晚年对陀氏作品的看法与今天对陀氏的推崇还是略有不同的,但在未有阅读两位俄文原文作品的能力之前,对托翁的评论加以评论也是不负责任的。

《托尔斯泰最后的日记》读后感(四):人应该像灯一样

托尔斯泰说,所谓真正的生活,就是:灵魂的精神本源从肉体的限制当中解放出来。

托翁的最后的日记快读完了,每篇几乎第一句都是「还活着」,最后一句都是「如果明天活着的话……」自从有了孩子,我的睡眠质量还好,但时间上没有规律,有时候能一直睡很久,断断续续加起来十多个小时都可以,有时候可能三五个小时都保证不了。而每次发微博,像是在说「我醒着」。

托翁在晚年临终前还在坚持每天阅读、写作、思考、校对稿件……值得钦佩、学习,不愧是大文豪。他说,人「应该像灯一样。灯为风、虫之类的外在影响所遮蔽,同时却清纯地、透明地、热烈地燃烧着。」

托翁的一封写给夫人的具有深刻意义的书信全文如下:

我的离家将使你感到悲哀吧。我觉得遗憾。可是,请你理解,请你相信:除此以外,我再也没有旁的办法。我在家庭里的立场正在变得很难堪。不,已经变得很难堪了。姑且把其他一切原因除去不谈,我在这一直过到现在的奢侈环境里,已经再也不能够生活下去了。但我要实行跟我的年纪差不多的老年人们通常所做的事情——为要使自己一辈子的最后几天在孤独和静寂当中过去而隐遁于世外。请你理解这一点,纵然知道了我的住所,也不要来迎接我。你来迎接我,只有把你的立场弄得更尴尬,决不能使我的决心改变过来。

我要感谢你跟我一块儿度过四十八年间的诚实生活,我要请你宽恕我对你所犯的许多罪过。因为我也由衷地宽恕你也许对我曾经犯过的一切罪过。请你适应那由于我的离家而开始的新境遇,不要对我怀着恶感。倘若有什么想要告诉我的,就请对沙夏讲吧。沙夏会知道我的住所,会把必要的东西送给我。但她不会说出我在哪里。因为她曾经跟我讲好:无论对谁也不说。

耐人寻味的一封信。或许人到了临终前,对自己和他人才能做到足够的诚实。

《托尔斯泰最后的日记》读后感(五):十一月七日 | 最后一天的日记

今天是一个很微妙的日子——11月7日。 110年前的今天,托翁逝世于“列夫托尔斯泰车站”;今天也是我读托翁日记的最后一天。

就且仿照托翁的日记格式,写个阅读笔记,也作为对这可爱可敬的大师的纪念。

十一月七日 早上6点多起来,精神还可以。冲了杯黑咖啡,做了简单的运动。看了新一季的offer节目。下午独自看书学习。晚上到南头古城闲逛,偶遇康辉老师新书签售,很亲和的一个人。回来路上买了些干粮,明天跟好友参加一个爬山活动。 今晚得早点扔掉手机早点睡,手机害人! 托翁的日记读完了。回顾了全书的笔记,要记下来的是——

(一)一月 / 关于独立思考

虽然是个令人惊讶的、没有受过教育的人的笔记,可是他断然拒绝了前人所接受过来的、由于那种显然错误的宗教立足点之结果所产生的一切东西,在人类思想的深刻、真挚上面,是值得注意的。(二)二月 / 关于自我

我是没有的,存在的只是我内心的东西。(三)三月 / 关于革命

革命在我们俄国民众中间招来了一种结果,那就是使得民众突然地知道了自己的处境的不合理。(四)四月 / 关于虚荣

虚荣的恶魔竟老奸巨猾到了这种程度,即:当你完全由衷地开始批判自己、反省自身一切丑恶地时候,那恶魔就向你悄悄地说话了:“喂,看吧,你实在是个好人呵。你完全跟旁的人们不相同呵。你很谦虚,你在责难自己。你实在是个好人呵。”(五)五月 / 关于重生

人类每月都得像月亮般地生活。这就是:边死边生,边生边死。(六)六月 / 关于内观

介意旁人的意见的时候,将招来怎样的软弱、焦虑、不确定?只是为自己而生活在上帝跟前的时候,将生出怎样的自由、平安、全能?(七)七月 / 关于理解

对于比什么都熟悉得多的东西,我们却比什么都理解得少。反之,对于完全不理解的东西,却比什么都熟悉得多。(八)八月 / 关于不幸

只有那被我们称作不幸的境遇,才是精神和肉体斗争的开始,只有在那种境遇当中,才开始有着真正的生活的可能性。倘若我们有意识地去斗争,而且得到胜利的话,即精神战胜了肉体的话,真正的生活本身就可以开始。(九)九月 / 关于引用

他们引用柏拉图、黑格尔、达尔文,即他们一点儿也不理解的著作家们所写下的话语。同时,也引用……安特列夫、阿志巴绥夫及其他,即不值得怎么去理解的著作家们的话语。(十)十月 / 关于独与众

实际上,可恨的,就是:当我独自一个人的时候是记住的,但跟人们在一起就忘记了。(十一)十一月 / 我的感想

这是本小书,内容也比较琐碎,经常是一些重复的日常记录,有时候看得犯困,会错过一些有深意的句子,日后应该还会再翻。

托翁出身贵族,却一生为自己的身份地位感到羞愧,晚年也因此抱病出走,没几日就病逝于车站。 他说“自己依然感到自己可厌,这是好事情。”他也说:“当一个人意识到自己是谦虚的,他马上也就不再谦虚了。”一个清醒的、真正的忏悔者。

字里行间,有时也能感受到托翁的愤怒、痛苦,但他似乎没有向外爆发的很激烈的情绪,很多时候是忍耐,是思考,大概是能够理解、有共情,也在力所能及地做自己能做的事情吧。

还需要更加敞开地、深入地去读他的作品。

[十一月八日,要是还活着的话]

《托尔斯泰最后的日记》读后感(六):对于正在来临的死亡,我将不做任何抵抗

托尔斯泰最后的日记

单向空间滞销榜上上周末逛单向空间,滞销榜最后一排看到这本《托尔斯泰最后的日记》,正好想起前几天蒋方舟在微博上分享了这本书,于是带了回家。列夫托尔斯泰生命的最后一年写下的266篇日记,简单的日常:散步、读书、写信,还有一些一定要写下来的事情,不断闪烁着智慧的光芒。他是一个真实生活着的人,绝对真实的度过这每一天。对于到来的死亡,他也做好了一切准备。经常出现的那句“如果明天还活着”,对应第二天的“还活着”。是的,往往第二天还活着。我站在上帝的视角,我对一切了如指掌。四月份的时候,我知道时候还早,当他离家出走的时候我知道快了。

我自认为是一个可以坦然接受死亡的人。高三的时候我看着死神一点一点带走我的爷爷,我就明白了人总有一死,谁也无法避免,而且当你真的死亡的时候,什么也带不走;大学的时候我知道了乔布斯,从他那里,我想明白了活在当下,我也像他一样,每天问自己如果今天是生命的最后一天,我会怎么度过;工作之后,间接地,身边有同龄人猝死,年轻的生命突然消失,这并没有让我害怕死亡,反而更加让我相信世事无常,活好每一天才是最重要的。当一个人连死亡都能坦然面对的时候,他没有什么可失去的,只在乎自己真正的生活。托尔斯泰如是。

他说:理解自己的渺小,是件多么好的事情啊。

理解自己的渺小他说:对于别人的事情,你纵然不晓得那些人,也要加以批判。但对于自身,虽然知道许许多多的丑恶,却立刻就被忘记了。

他说:人类每月都得像月亮般的生活,走到能看见自己的地方去。

他说:一切人生问题,都是认识什么是真正的生活并抗拒那妨碍人生的事物。

他说:想要从现代的不幸当中得救,只有一条出路,那就是认识现代的完全疯狂,然后完全离弃它。

他说:所谓爱,就是在一切现象当中去认识自己。

他说:当独自一人时,也习惯于不做在人前不做的事,是很有益处的。

他说:只有那被我们称作不幸的境遇,才是精神和肉体斗争的开始,只有在那种境遇中,才开始有真正生活的可能性。

九月,他说:这很可喜,死亡的接近,不但并未唤起不愉快的情感,而且还酝酿出一种高兴的心情。

十月,他说:对于正在来临的死亡,我将不做任何抵抗;

十一月三日,他写下最后一篇日记,看起来像平常的任何一天。他倒下的那个车站,现在叫列夫 托尔斯泰车站。

最后一篇日记他说:应该像灯一样,灯为风、冲之类的外在影响所遮蔽,而同时却清纯地、透明地、热烈地燃烧着。

列夫托尔斯泰是伟大的人,在于他真实的生活着,谦虚的生活着,勇敢的生活着。这最后的日记,值得一读。

《托尔斯泰最后的日记》读后感(七):像月亮般地生活

© 本文版权归作者米茶所有,任何形式转载请联系作者。

原文发在个人微信公众号上 (公众号名:“米茶的小窝”),链接如下:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMDk2MTU1Mg==&mid=2247486660&idx=1&sn=522d4d418f7f882ac4006f7610472b7f&chksm=e8aa343bdfddbd2dbf800c8ddeb8b0ea06ce6d3c3adee52815c92df239ea03e8d6791edb3b2b&token=2068471150&lang=zh_CN#rd

01

俄国文学巨匠列夫·托尔斯泰(1828年9月9日——1910年11月7日)有写日记的习惯,坚持了60多年。

《托尔斯泰最后的日记》写于人生的最后一年,从1910年1月2日开始,到11月3日结束,共计266篇。4天后去世。

日记内容简单至极,妥妥的一本流水账,记录当天干了点啥。

每天都会阅读、写作、散步、骑马、读信、回信。

有时会接待访客、去亲戚朋友家串门。

跟太太吵架。

若近期有所思考,会写下来。

日记特别的地方在于:由于身体衰弱,托尔斯泰早早就预感到死亡即将来临。

几乎每篇日记,都会以“我还活着”开头,以“如果明天我还活着的话”结尾。

“每一分钟都有死的可能,但还活着,真是值得感谢。”

从第一页读到最后一页,这种感觉就好像亲眼见证了他的离去。

02

再伟大的人,在生活中与普通人并无二致,一样要被岁月蹉跎,一样要经历人生的痛苦与无奈。

“无聊、羞耻、苦痛”这样的字眼,在日记里频繁出现。

情绪常波动,有高有低,低比高多。

身体衰弱、胃痛、无力、肝脏不好、睡眠不好、饮食不好。

创作时常不顺利。

盛名之下,无数人慕名而来,让他烦躁不安。

若收到的来信无趣,失望。

有时被人指责谩骂,不开心。

家庭生活不如人意,一点儿不幸福。

当然,愉悦的时刻也是有的。

在好天气里散步、骑马。

若睡眠好,写作顺利,心情就好。

03

活了82年,依然有很多疑惑,一直在探索,寻找答案,直至生命消亡。

思考的内容与物质已完全无关,全是精神层面的话题,比如:人生、时间、死亡、灵魂、人类、宗教、国家、世界。

“我的生活,恐怕所有人的生活,都跟着年龄的增加,而越发变成精神的东西。”

精神大于肉体一生以贵族出身为耻。

心系农民,为农民筹建学校,曾在自己的庄园解放农民,放弃奢侈生活,像一个农民一样在大自然中劳动生活。他的农民梦想借其名作《安娜·卡列尼娜》中列文这个角色得以实现。

不想将遗产留给家人,希望把家产分给穷人;放弃著作权版税,无偿出版,将所有的作品献给社会。但太太坚决不同意。

明知不久即将离开人世,依然没有放弃与贵族生活割裂、与生活理念不同的太太分道扬镳的想法。

10月28日,“为了使自己一辈子的最后几天在孤独和静寂当中过去而隐遁于世外",82岁的托尔斯泰给妻子留书一封,离家出走。途中生病,患上肺炎,于11 月 7 日早六点零五分,在一个名叫奥斯塔波沃的车站逝世。从此,该车站的时钟始终指向他的死亡时间。

对于人生中肉体与精神的关系,他想得很清楚:

“人生既非地狱、也非乐园,乃是不断的斗争。唯有在斗争当中,人生才能存在。这不是达尔文式那种个别生物之间的生存竞争,而是灵魂和肉体的斗争。”

肉体可以被满足,但真正的幸福是精神上的。满足和幸福,并不一定会同时发生。

肉体上的满足,如健康、欲望、富贵、性爱、荣誉、名望、权力等,并不能为我们支配,随时可能被死亡剥夺。

精神的幸福,就是对于大众的爱,可常为我们支配,不会被死亡剥夺,并且人们越为这种幸福而生活,越发觉得快乐。

只有当精神战胜了肉体,真正的生活才开始。

接受个体的渺小,真实地生活相比宇宙,人总是渺小的:

“理解自己的渺小,是件多么好的事情啊。数十亿人当中的一个,数百千万亿动物当中的一只,跟天狼星及其他相比较,自己的住所等于沙粒;跟数百千万亿世纪相比较,自己的生存时间等于一瞬。”

虽然渺小,但也要努力生活。

“没有努力的生活,不是人的生活,而是动物的生活。”

正常人应该拥有羞耻心、真实善良、自我反思。

对旁人、动物、物品生气时,反思是否因为自己不好。

学会思考,不要盲从社会舆论。

“思想上的努力,正如可以长出大树的种子一般,在眼睛里是看不见的。但人类社会生活的明显变化正发生于其中。”

人应“像灯一样生活。灯为风、虫之类的外在影响所遮蔽,而同时却清纯地、透明地、热烈地燃烧着。”

“人类都得像月亮般地生活。走到能够看见自己的地方去。”

活在当下,“生活的一切都应该被集中于现在的一瞬间。”

何为爱?如何与人相处?所谓“爱”,是把他人的“我”认作自己的。

对于别人的事情,不要加以批判。

己所不欲勿施于人。

“不幸的并不是受到痛苦的人,而是将痛苦给予他人的人。”

对他人抱有真心。

在跟人打交道的时候,与其留意对方是否注意到你所具有着的好意,还不如意留意于自己对他是否抱有真实的爱。

“当独自一个人的时候,也习惯于不做在人前所不做的事情。”

拥有大爱,对人类的爱。

“年轻的时候,为自己的罪恶而感到苦痛,渴望着个人的幸福;上了年纪,正如我现在所同感着的一般,就为共同的罪恶而感到苦痛,渴望着共同的、全人类的幸福。”