《做人:王阳明心学的真正传习》是一本由费勇著作,三秦出版社出版的平装图书,本书定价:49.80,页数:256,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(一):[五大法则]活出自己精彩人生

1⃣️种子法则

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(二):一生只做一件事——成就自己的人格

科技的发达、沟通的便利、合作的必要让大家越来越感到做人的重要性。也因此孜孜以求做人的方法。我们也经常看到许多有关这一话题的论述:如何提高自己的情商?如何处理好人际关系?如何在职场中让自己如鱼得水?这往往也是许多人所认为的“做人”。但是,难道这些就是做人的根本吗?并非如此,事实上这些只是外在的东西,而做人所寻求的应该是我们的内在,它需要我们回归内心,寻求本我,成就自己高尚的人格。明代著名的思想家、哲学家、军事家、教育家王阳明是明代心学集大成者。他的心学深刻地阐释了这一道理。他认为做人的第一个原则应该有一个高于世俗的人生目标;第二个原则应该为自己唯一的人生目标找到动力;第三个原则应该把日常生活中的全部事务当作自己唯一目标的实现手段。这才是做人的真正内涵。哲学家叔本华也说:人是什么?就是广义的人格。所以我们做人就是成就自己的人格。只要把住这个根本,人的一生就很简单。

看似说的都是大道理,似乎与我们这些凡人关系不大。但事实上,现实生活中我们常常发现,焦虑的人很多,抑郁的人也越来越多。生活的压力、工作的压力压得人喘不过气来。人们纷纷寻求解决之道,但往往竭尽全力却收效甚微。究其原因是他们偏离了方向,没有抓住事情的本质。没有把做人这一件事做好,再做其他再多的事也将于事无补。因此王阳明的心学在我们今天仍有很重要的现实意义。

本书是费勇对王阳明心学的解读。作者将王阳明心学分成种子法则、心灵法则、纯粹法则、行动法则、担当法则五部分,对王阳明心学中立志、致良知、养心、知行合一、担当做了深刻解读。并在解读中穿插王阳明个人经历,联系现实生活,引经据典,古今中外,深入浅出,通过最简单的故事,贴近生活的鲜活的事例把深奥的哲学思想通俗易懂地呈现给读者。内容涉及工作学习教育方方面面,对我们现代人极具指导意义。不仅如此,作者还在书的前后写上序和跋,对王阳明的心学进行概括,重点突出了王阳明心学中的核心思想——“主一”,即做任何事都专注在一个天理上。就是做人。就是把人和天道连接起来,清除心中杂草,让心纯粹,做到知行合一,这样就可以吸收天地万物之能量。正如稻盛和夫所说:“人只要坚持正确的为人之道,整个宇宙都会帮助你的。”

读完此书,你会发现,王阳明的心学就是一本人生指南,帮我们找到生活的目标和方向。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(三):知行合一:王阳明的心学传习

✔最近读了果麦文化出品的这本书,非常喜欢。里面的设计精美,而且内容夯实。

✔作者费勇是著名的文化学者,他将王阳明心学的核心概念解读为5个生活法则;种子法则,心灵法则,纯粹法则,担当法则,行动法则。不得不说,这5个法则非常适用在生活的很多场景。

✔如果你对王阳明的心学好奇,这本书非常适合你,它简明扼要到让读者了解王阳明的心学,并且应用大量现实中的例子,让你对心学有深刻的了解。

————————ʕ·͡ˑ·ཻʔ♥︎ ————————

♥分享书中我喜欢的书摘给你♥

❏做人的过程,并不是一个求取什么的过程,而是一个把我们本来就有的东西挖掘出来,是一个回归的过程。

❏我们很容易在生命之上不断累加多余的东西,但生命的成长不是一个简单累加,而是质的不断纯化。就像王阳明说的,一切行为只是纯为天理。而米开朗琪罗有一个更形象的说法:“给我一块石头,把多余的部分去掉,就成了美丽和谐的雕塑了。”

❏王阳明所说的“心”,所说的“良知”,不是心态的“心”,也不是心理的“心”,而是本体意义上的“心”,良知也畏本体意义上的“良知”,简单地说,王阳明讲的心和良知,指的是本原性的东西。所以,王阳明才会反笈说,良知就是树的根。

❏“知和行的本体原本就是这样的。如果获得了其中的要领,就算把知、行分开说成两件事也无关紧要,本质上仍是一件。如果不领会其中的要领,即使说知行合一,又有什么用呢?只楚闲扯而已。”

❏私欲消失,心就会成为一面镜子。

❏尤瓦尔,赫拉利在《今日简史》里捉到,在人工智能日益发达的时代,基于工作技巧层面的教育已经越来越没苻什么总义,但基于生活技巧层而的教育越来越重要。

❏如何做人,如何生活,如何发现生活中的美,越来越成为人存在的意义。王阳明的教育理念,和他的心学一样,要回到教育的本义:教育的目的是培养一个人,一个会思考的人,一个知行合一的人。

❏做事的背后是做人。做人的背后是天道。天道,通俗的说法是自然法则。立志,就是把人和天道连接了起来。

❏做人,需要一颗不断生长的种子。这颗种子在哪里呢?在我们心里。做人,要找到一颗种子,要从我们心田上去找到那一颗种子。

❏读书,不仅是为了开启孩子的智慧,也是为了使他们在思索中存养他们的本心,在抑扬顿挫的朗诵中弘扬他们的志向。

这本好书,推荐给你٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(四):生而为人,如何做人?

现在书店里有很多教人如何做人的书,时常逛书店都会看到卡耐基、和各种成功学,当然这里面还有很多分门别类的,比如单从成功学这一个类别里就可以分为针对年轻人的成功学,针对学生群体的成功学,针对初入社会人士的成功学,以及针对商人的成功学或者是经济学等等。 这本讲王阳明的显然是针对最后两者的,这类书不同于针对学生群体的类似卡耐基或者心灵鸡汤,而是抓住一个成功人士的案例来剖析,一点点来解读他是如何成功的。其实可以说就是自传。 王阳明是我国古代的成功人士,放现在看来可能就是斯蒂芬乔布斯自传,比尔盖茨发家史,或者董明珠的人生经历了。 当然,他很大的不同之处还在于当时的社会环境以及生存之道于现在世界的不同,但总的说来,论其本质也是基于根本的人的准则,所以才说到做人,说到如何去做人。 说到如何做人,这个问题之所以成为问题就因为很多人觉得自己不会做人。你本身已经是个人,却还要去研究和学习如何做人,这个问题本身看上去是很可笑的。 但正是因为如此说明了人活着的不容易,所以所谓做人,并不是说如何成为一个人,而是说如何活着如何顺利的活着。 活着,很简单,很好理解,就和鸟为食亡人为财死一样的意思。食物和财物就是人的欲望体现,人想得到自己想要的东西,才能获得舒服和顺利,才能衣食无忧。 所以这本书里的王阳明,自幼给自己制定一套人生观训诫自己,以此成为后世流芳百世的佳话,说白了也就是一个实现理想的案例罢了。只是说我们能够从中学习到什么?书中的作者已经帮我们一一理顺了。 书中作者偶然讲到富兰克林的人生观时印象很深,他要求自己正义、节俭、秩序、决心、沉默、真诚、中庸、平静、贞洁、谦逊,这些要求如果体现在一个人身上,就可以说这个人有很好的教养,以及自我约束能力,放到现在就是很流行的一个词语叫自控力。 王阳明无疑也是具备这些特点的,只是用他自己的话来说有另一套说法,但终究不会脱离其一致的意思罢了。 所有成功人士,或者说从古至今,在世俗意义上成功的人或者说一个活得比较好的人,肯定都具备了这同样的一条价值观。 只是这些成功人士到底是如何成功的,如何与大多数的平凡人区别开来的,我们早就知道了他们有如何的成功准则,最关键的却是谁能够做到,谁能够真正的去完成,去实践。 所谓道理我们都懂但依旧过不好这一生,原因是为什么呢?原因在于这么多懂得道理的人究竟有几个去实践了那些准则。 放在这里来讲,成功背后,往往更重要的是缺乏卧薪尝胆的勇气,以及持之以恒的坚持精神。王阳明之所以能够被后人铭记,其实源于他对自己苛刻的态度。 说到这里,不得不说到曾国藩,而一提到曾国藩就会联系到王阳明。后人总把两者拿来比较,因为后人总觉得王阳明比曾国藩更聪明,更有天资,原因只在于曾国藩太笨,考个功名都把头发考白了,大家觉得他笨,王阳明就看上去要聪明很多。然而在我看来,这些细枝末节根本不是问题成败的关键,而在于他们都有一颗持之以恒的心,铁柱磨成针,水滴石穿,任谁能有这样的耐力不成功都是不可能的。 所以,我们根本不必看那么多成功学,只需要懂得持之以恒的道理,人生路都不会太差。当然,王阳明聪明的一点在于,他小小年纪就拥有了自己的人生法则。姑且说,这人生法则是天才那百分之二十的灵感,而那坚持的耐力才是百分之八十的关键吧。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(五):成为自己并融入社会

1.首先要立志,就是确定我应该要成为一个什么样的人,我为什么要活着,我最终安身立命的地方在哪里,我的信念是什么,我的价值观是什么。

不是:“我想要成为什么样的人”,而是“我应该成为什么样的人”。首先要明白“我应该成为什么样的人”,然后才能清楚“我想要成为什么样的人”。

你会觉得某个阶段,跟王阳明的想法相似。

对确定,对永恒的向往。比如,对人际关系,渴望一生一世的朋友或爱人。永恒不变的。

只是王阳明找到的这个载体是从考科举,做官开始。

现代人的载体是什么。

男性的载体是事业。

女性的载体是什么。生儿育女,这一点比男性强大。之前会对男性有敌意,读西方自传,传奇人物多于政治,商业,或某个区域做到大神,且都是女性。

最近读的,华盛顿邮报,凯瑟琳·格雷尔姆的自传,这位女性做记者,写专栏,是围绕父亲的事业,之后生儿育女,是围绕丈夫。哥哥是医生,出于继承人的考虑父亲将华盛顿邮报的股份卖给了女婿,菲尔·格雷尔姆。个人认为,凯瑟琳很伟大,女性有一种奉献的能力。独立和依赖,是取舍,不是好坏。

个人之前对这个世界的安全感,是建立在人际关系上的,我爱你,你也要爱我。你不爱我,我的世界坍塌了。

我对你好,你也要对我好,如果你对我不好,是不是我做的不够好。我感觉这是每个人都会遇到的问题,不单单是女性。

把眼光放的长远一些。

谈谈困扰你的一些问题,比如从小面对的重男轻女的创伤。你从村头走到村尾,你从这村走到那村,对女孩的敌视,同龄男孩,女孩,以及成年的男性,女性,所以在你的身边是否遇到过柔然的女性。直到现在才学会正视内心的敌意,面对心魔,不恐惧他人对自己的敌意,不恐惧自己对他人莫名的敌意。

养老的问题。农村养老问题。

农村到底意味着什么,资源匮乏,无论是物质还是精神上的。

农村对这个国家的贡献是什么。城市建设里,农民们是主力呀。

电视上都在歌唱,做农民好。

农村,生存是个问题。

2.这本书到底将了什么。

迷茫。

王阳明,走出了他所处时代的迷茫。

一种文化上的革新。

成为自己,成了一种使命。

在所处的时代找到自己的舞台,让自己的生活哲学发光发亮。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(六):我们为什么这么推崇匠人精神

人情之所以共耻的,莫过于身负盗贼之名;仁心之所以共愤的,莫甚于身遭劫掠之苦。王阳明的“主一”学说之所以再次发光发热,源自我们所遭遇的一切都已经被复杂的流动性所裹挟。

这是一个推崇斜杠经济的时代,每个人可以凭借效率,从事自己任何可以做到的事情,“工”的价值远超过“功”影响,

这就是当下最大的症结所在。

从感官上来说,做完更多的事,远比一直做一件事来的爽快,来的受用面更广也更有弹性价值,刚刚好——这种只是触及及格线的词汇,成了大多数人的做事法则。

得过且过,但求无过。想必集中了很多人的人生观。

然而物极必反,快车道上总有几个开的很慢,想要瞭望风景的人,这些人肯定会遭到部分人的责骂,但这也正是它独特的价值所在,他们展现了一个早已蒙尘的可能,做好一件事或许可以感受到的更多。

世界是客观存在的,这就是天理,它蕴含着一切自然地法则,我们当然可以不遵守,甚至可以倒行逆施,也就失去了人生的真确方向和根本。

“以一贯之”自然很好,但真正能做到的堪称寥寥,能被之警醒已然是万幸。

保持最够坚韧的信念,会让你始终行走在一个满是指路牌的道路上,即便前方迷雾重重,依然可以按图索骥,找到一条可以到达的路,而不会失去方向,就此沉沦。

这就是人生困境可以解决的最根本方法,也主一而学,主一而用,以一贯之的理论根系。

你是一粒种子,更是一颗大树

我们都是一粒种子,但可悲的是,多数人确信自己只是一粒种子,早早的放弃了成为一棵大树的梦。

纵观历史,历经浮沉的成功者,无不拥有远超常人的梦想和奢望。

王侯将相宁有种乎,在我看来不是一种激情愤慨,而是在那个时代中一个最为的梦,一个震古烁今的挑战。

不是每一个人都能成为大树,但要相信,要去立志,要去努力,用主一的思想去努力,做官经商都不应该成为最终目的,实现抱负和理想,用自己与更积极的影响他人,哪怕只是制造了一片可以容身一人的树荫,也是极大地功德。

纯粹的心灵和有担当的行动,二者相互成就

唯心论一直饱受争议的根源,来自无法自圆其说的悖论唯心。

如果一切诸法皆是心灵所动,那客观将不复存在,保持纯粹的心灵往往是一种无可奈何状态下的自我说服,自我逃避。

虽然它也会促成某些行动,但归根到底,能引导人生归程的还是客观的变迁和流动。

情绪是否是心灵的反馈依然有待商榷,但他会激发行动依然板上钉钉。

当心灵保持对自然、学问、理想以至臻至纯的追求,那么他所表现出的行动一定趋向理性,有担当。

不以物喜,不以己悲,也是一种纯粹。

读费勇老师的这本书让我意识到,做人可以格物致知,下自成蹊。

同样,做人也可以坚守一心,拱卫世界,闪耀一生。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(七):做你应该成为的那个人

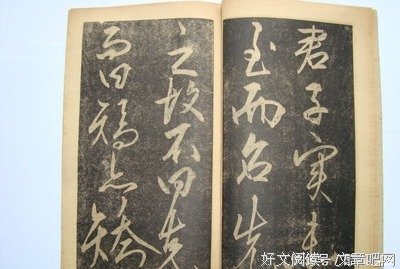

王阳明,人们称他是知行合一的心学大师。《传习录》是他的弟子们记录老师的学术言论以及论学书信的集子,被一代又一代的人研究、注解、阐释。不仅有大量的中国学者研究王阳明和他的心学,日本也有学者为此倾尽心力。

费勇先生,是中国的知名学者、作家,是昊达文化创始人、昊达生活方式研究院院长、唐宁书店联合创始人,并兼任暨南大学生活方式研究院联席院长、教授、博导。致力于生活方式研究的费勇先生,出版过很多与“活法”有关的作品,例如:《不焦虑的活法:金刚经修心课》、《不抑郁的活法:坛经修心课》、《心不累的活法:心经修心课》,另有《言无言:空白的诗学》、《行走指南》、《时尚的哲学》等学术著作、散文、译著多种。

在这个,大家都说心累,充满焦虑,容易抑郁的时代里,费先生的这些作品,可谓“好雨知时节”,给人们的心灵带来清凉和滋养。这次,费勇先生带领读者研读的是王阳明和他的心学。作者紧紧围绕做人这一核心,提炼心学之法的五个原则,即种子法则、心灵法则、纯粹法则、行动法则、担当法则,可谓视角独特、别具一格。

《做人:王阳明心学的真正传习》 外封王阳明倡导良知。良知就是我们做人的种子。这个种子就埋藏在我们的内心之中,只要让我们的心变得纯粹,良知就会显现;只要知行合一,良知就会显现;只要有勇气去担当我们应该承担的责任,良知就会显现。《做人:王阳明心学的真正传习》 内封作者告诉我们,做人就是要做你应该成为的那个人,担负起你的责任,做你该做的事。王阳明的心学就是如此简单,做人就是如此简单。

这本书的写作,可谓深入浅出,旁征博引,首尾呼应,主旨突出。王阳明的《传习录》和他的心学,涉及儒家经典、儒学流派,读懂,读透从而得其要领并非易事。作者举重若轻,对心学和做人做如此“简单”的概括,实则不简单。

作者在论述的过程中,有很多精当的引用、对照,把心学和许多我们熟悉的故事,看过的电影,读过的经典联系在一起。让心学变得易懂、明白。例如,讲到担当的时候,作者引用了《世说新语》中华歆的故事:华歆与王朗乘船逃难,有人想搭便船而行。华歆不同意,王朗则说既然有空余的地方,就带上吧。于是,那人登上了船。行不多远,有土匪追至,王朗就想把搭便船的那人舍弃。华歆则说,当初不同意就是怕遇有突发情况,照顾不了他。但是,既然已经答应他的请求,岂能中途放弃人家,于是带着此人一同脱离了险境。举这个《世说新语》中的故事,非常精彩的说明了责任和担当。

在讲到心灵法则时,作者不仅举了六祖慧能的故事,甚至还例举了一部电影的情节。这部电影就是1989年上映,由罗宾·威廉姆斯 主演的《死亡诗社》。片中基廷老师告诉学生,一首诗的好坏要用心去品评,也要用心去生活,而不是依靠教科书。

费勇先生涉猎很广,举例时信手拈来,使得他对王阳明心学的解读生动有趣,让人佩服。

全书除提炼的五个法则之外,作者有一序一跋。序为一生只做一件事,跋为一件事点亮一生,前后呼应,主旨突出。

如果对王阳明和王阳明心学感兴趣,不妨读一读费勇先生这本书。抛开心学不论,仅就做人而言,这本《做人》也是颇有益处。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(八):太忙太累,做人好难?看看大神王阳明手把手的亲身教学

当下生活节奏加快,很多人每天都在忙忙忙中度日,总感觉睡不够,之前可能会考虑的幸福、快乐,早就被无数的焦虑所取代,似乎总有无穷无尽的烦恼在袭来。

这当然不是人生常态,把握住机会,寻找内心真正的热爱,不急不缓,拥有一个能够自己主宰的命运,才是一个理想的追求。

笔者最近看了著名文化学者费勇教授所著《做人:王阳明心学的真正传习》一书,很受启发,“三不朽”圣人王阳明的高深理论,在这本书里归结为“做人”二字,就是做自己应该成为的那个人。

费勇将王阳明心学的核心概念解读为种子法则、心灵法则、纯粹法则、担当法则、行动法则等五个生活法则,通过这五项生活法则来阐述“做人”的种种道理,我们可以在下面的论述中看到。

种子法则,就是说看问题要抓核心,抓住本质。王阳明的一生能取得如斯成就,与他在少年时期就确立目标,不求当大官,但求做圣贤的理想有关。

王阳明出生在一个官宦家庭,父亲王华曾高中状元,仕途很稳,王阳明的生活自然很不错。

明朝弘治元年(1488年),17岁的王阳明到南昌与诸养和之女诸氏成婚,可结婚当天他却消失了,原来是遇到一个投缘的道士,一起打坐聊天到忘记了时间,直到第二天岳父才把他找回去。

第二年,王阳明带着夫人诸氏回余姚,路过广信时拜谒大儒娄谅,娄谅给他讲了“格物致知”,之后王阳明一心想参透朱熹的“格物致知”,结果“格”了七天七夜的竹子,没用,王阳明开始怀疑了。

弘治十二年(1499年),28岁的王阳明参加礼部会试,终于考中进士,开始步入仕途。

明朝正德元年(1506年),王阳明因上疏为南京给事中御史戴铣等人说话,得罪了大太监刘瑾,直接被杖四十,贬到贵州龙场当龙场驿栈驿丞,相当于流放。

一路上,王阳明躲过了刘瑾的暗杀,历尽坎坷来到贵州龙场,虽然这里很落后荒凉,但王阳明自得其乐,学问有了更大的进步,写下了“教条示龙场诸生”,史称龙场悟道。

王阳明亲身实践了种子法则,给后人留下了非常深刻的印象,而这也是我们需要汲取了宝贵财富。

心灵法则,就是做事要遵从自己的内容,从自己心里的真实想法出发。

明朝正德五年(1510年),刘瑾被杨一清联合另一个太监张永除掉,王阳明开始步步高升,并在6年后由兵部尚书王琼推荐,被提升为都察院左佥都御史,巡抚南、赣、汀、漳等地。

当时,这几个地方到处都是称王称霸的盗匪,前任巡抚文森装病离开,赣县主簿战死,王阳明到任后,先把官府中盗贼的耳目揪出来,随后赦免了他们,并反派出他们刺探盗贼的情况,知己知彼。

就这样,在随后一年多的时间里,王阳明一步一个脚印,将分散在各个地方的、为患数十年的盗贼全部铲除,被人们惊呼是神。

王阳明能够做到之前很多人都做不到的事情,就在于他贯彻了心灵法则,不仅遵从了自己的内心,也看透了世道人心,这也奠定了不世奇功的基础。

人人都想做一个快乐自由的人,如果真的想实践一下,打开《做人:王阳明心学的真正传习》这本书,相信你会找到自己想要的秘诀。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(九):薪水巨低,能力太差?著名作家费勇说《做人》“主一”很重要

看到我这样的标题和立意,相信大家会有很多的疑惑,“薪水太低”谁不想拥有一份高收入,但是薪水的高低是我们说了算的吗?对,老板发多少工资的确不是我们能够决定的,但是一个人办事的能力不是老板能够决定的,说到这里可能又会有人哀叹,我也想让自己能力高点,但是可能我天生就资历不够。 不,我相信这个世上是有天才的,但是天才是极少的,然而成功人士却一点也不少,所以那些普通的人他们是如何成功的?我认为他们之所以成功的原因绝对不仅仅只因为天赋,更多的应该得益于他们会坚持不懈的去做好一件事情,这也就是今天要说的主题:王阳明心学之“主一”之功。 那何为“主一"呢?传习录里有一段陆澄和王阳明的对话。陆澄问王阳明“主一”的功夫,是不是读书的时候一心在读书上,接待客人的时候一心在接待客人上就是“主一”?王阳明回答说这样不是“主一”这是"逐物"一个人在追逐事物而已,真正的“主一”是不管做任何事情,都专注在一个天理上。 这里的“逐物”,是指一个人要做什么不做什么都是追逐着事物去改变方向,而王阳明心学所强调的“主一”是指只要我们决定好去做一件事,并且这件事情一定要遵守做人的良知,就一定要坚持不懈、雷打不动的去做好这件事情,哪怕遇到再多的阻碍、一生只坚持去做好这一件事情,然后一以贯之的去做好有这件事情延伸出来的很多事,就像树的根,找到了根就找到了根本,只要你抓住这个根本,你做什么都会让生命之树长出绿叶,如果找不到这个根,无论在绿叶上下多大的功夫树都会枯萎。 对于这个理念记得小时候父亲也曾提醒过我,他说一个人一辈子会做很多事情并没有什么了不起,但因为他会的多很可能每样都不精通,相反一个人一辈子只坚持做一件事情,把这件事情做好、做精那才是最大的成功。 这些年我干了很多的工作,从餐饮跨界到销售、从销售跨界到金融,都是因为在这期间我或多或少受到一些委屈,于是我选择做了逃兵换份工作,本以为在工作上跨越了很多的领域会学到很多的东西,但事实上一转眼度过了半生我依旧一事无成、工资也依旧低的可怕,以至现在需要面临养家糊口的我,常常找不到工作,或者不知道去找什么工作。因为我的工资太低,要是放到以前一人吃饱全家不饿还能勉强度日,但是现在我肩上的担子慢慢重了起来,这就意味着我需要有一个高工资的工作。 于是在面对现实的无奈和揪心的疼痛之后我依旧茫然失措,直到看到著名作家费勇这本号称王阳明心学真正传习的新书《做人》,读到他对于王阳明心学通俗易懂、深入透彻的解读。我终于开始反思为什么我学了这么多本领?却依旧混的这么惨淡,细细一品就会发现这全因为自己平时做人没有学会“主一”,不停的换工作不停的学习新的本领,但每一样都是半瓶水、吃不透、学不精,然后又因为一些芝麻小事辞职不干、另谋高就了。 而什么是做人呢?费勇在书中说做人的过程并不是一个求取什么的过程,而是把我们原本就有的东西挖掘出来,是一个回归的过程,这个过程我们完全可以把控的, 而这里的做人就是 王阳明心学里“主一”的一。 他说王阳明心学在今天,最值得我们学习的应该是,如何把一生化繁为简,一生只做一件事情。 这一点我是非常认同的,我们当代也有不少叱咤风云的人物,他们的一生功成名就,干了很多大事,实际上细细想来他们这一生也就只做了一件事情,比如商界奇才马云,他创建了阿里巴巴, 淘宝、聚划算、开发了支付宝,会见过美国总统奥巴马等等,但实际上他如此成功的背后也就只做了一件事情——开辟了电商先河,成功的运营电商平台摇身一变从一个农村小伙成为了中国首富。 比如大名鼎鼎的向华强,他在香港影视圈里可以说称得上是叱咤风雨了,他旗下的电影公司拍摄了很多叫好又叫座的电影,他捧红了很多明星艺人 在80、90年代就已经赚的盆满钵满了,但回首他的一生,你会发现他这一生也就只做了一件事情——开影视公司拍电影。 比如著名歌星邓丽君,她的一生也是极富有传奇色彩的,她的歌曲不止红遍了祖国的大江南北,即便是在日本等国家也是人人都将她奉为偶像视为传奇的,直到如今他却是已经很多年了,但她的很多歌曲依然流传在大街小巷之中,她的人永远活在人们心里,邓丽君的一生在艺术上有如此高的造就,但她的一生也只做了一件事,那就是唱歌。 所以说人的这一生不在于你做了多少事情,也不在于你学会了多少东西,而在于你有没有一生去坚持做一件事情,并且把这件事情做到极致,因为你用所有的精力专注去做一件事情的时候,肯定要比你同时做着很多事情要事半功倍的多,这样才更容易做好、做精,做的更加完美。

《做人:王阳明心学的真正传习》读后感(十):费勇《做人,王阳明心学的真正传习》:心存良知,立志贤士

“天地虽大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤”。 ——王阳明 阅读完费勇《做人,王阳明心学的真正传习》内心久久不能平复,特别是读到《告谕浰头巢贼》一文,感触良多。我深处在这个曾经无人监管,土匪当道的浰头边界,深知王阳明那封劝诫书,不一纸书文说服土匪放下屠刀,立志从良向善,这种做法也得到了当地百姓拥护,深受好评。 几百年过去的今天,王阳明依旧受到人民尊重,许多道路,山、水,博物馆都以阳明二字来命名的,如:阳明湖,阳明山等。“知行合一”是我高中的校训,意在鼓励人们做人应有良 “王阳明开始定位于心,认为心是我们做人的动力,最后定位于良知,认为良知是做人的唯一动力,只有把握了良知,就能把握这个世界的一切”。 在我看来,人的思想之本就是良知,担当则是立身之本。一个人如果没有良知就没有方向,没有是非善恶观,没有担当,就如行尸走肉。 《孟子·尽心》:“所不虑而知也,良知也。”谢灵运《游南亭》:“我志谁与亮,赏心惟良知。 良知,就是天赋的道德观念。王阳明所指的一种天赋的分别自己善的和恶的意向的道德意识。“良知”是伦理实践的出发点,修身的“功夫”就在于,用自己的“良知”去拒斥自己在意志行为中的恶的意向并实施或实现自己的善的意向。” 良知就在人的心中,是我们内心本来就有的品质和能量。 《传习录》里关于良知第一层次强调良知就是每个人的本性,天生就具有的东西比如,恻隐之心。第二层次良知是反求诸己,是在我们自己身上,不在别人身上,比如为臣之道,为子尽孝。 恻隐之心,让我敬畏所有的生命,感悟人生美好,怀着这份悲悯之心,心存感激。 小时候看《天龙八部》感觉虚竹是最搞笑的,喝水要念上几遍经,他认为水中有几万只小虫子,喝水前要超度这些生命,后来,虚竹一路开挂的人生,都少不了他内心深处的悲悯之心,敬畏生命:功夫不想要、掌门人的位置不想要、女人不想要、酒肉不想要,但是却都被人硬塞到自己的手里。 虚竹是敬畏生命的,甚至是肉眼看不见的微小生物,所以他后来一路顺风顺水是心里的善意,善意便是成就了他天意。 前几天刷到这样一个视频,有一对爱心夫妇,经常去看望没有父母两姐弟。镜头拍向孩子的家时,没有一样像样的家具,藏污纳垢的墙壁,孩子一丝不挂。孩子大伯表示:天气炎热,也没什么薄衣服穿。 这两位爱心夫妇带着两孩子买了几套衣服,给女孩买了漂亮新裙子,那时候的孩子笑得跟天使一样。 当网友打字幕说:求地址,寄衣服,捐款。那对夫妇视频直接打码:爱心一直在路上,我们会持续关注这两个孩子。 爱心一直都有,爱心的事业也一直有人默默在做,但有一些人却没有这样一份恻隐之心,比如,山东理工大学学生虐猫事件,手段残忍,血腥暴力,藐视生命,已经缺乏人性本该有的人格。 不可否认,人的三观会有很多偏差,但基本的恻隐之心,敬畏生命之心却是基本的观念,如果连这个都没有,何以敬畏生命,感激生活。 人之初,性本善,良知是人的本性,良知就在人的心中,不管圣贤,还是平常人,都是如此,勿让私欲霸占整个头脑。 良知第二层是反求诸己,在我们自己身上,不在于他人。 让想起之前很热的新闻《亲生儿子把79岁的老母亲活埋》:陕西一名马姓男子身为人子,竟然将79岁的老母亲拉出活埋。幸亏马某妻子发现异常后及时报警。否则,这位母亲应该已不在人世了。是什么仇恨让这个难过半百的儿子做出如此举动?我想那是心中少了一杆良知的秤,去衡量轻重,区分善恶。 不但对老,对少也应该有良知。当虐童事件一起又一起发生时,那些侩子手们是否有真的良知呢?特别是牵动千万人心的黑龙江女童被继母虐待一事,但凡继母与亲父有一丝良知,也不会如此残忍粗暴。 两件毫无良知事情,终究还是心里的欲在作怪,私欲占据了上风,做出毫无底线的事情。后来采访可知,那个活埋母亲的儿子因为不想照顾瘫痪在床的母亲,而且这个母亲年轻时改嫁也没有尽相应的义务,因此,这位儿子执拗不过私欲,最终发展成犯罪一幕。 再看这个虐童继母与亲生父亲,是为了一时心里舒服,发泄不痛快,把所有怨气撒在手无寸铁的孩子身上,是私欲蒙蔽了了正义与良知。 那么作为含有七情六欲的人,怎么才能捍卫心中的良知,做一个贤士呢? 1、有一个高于世俗的人生目标,而且是唯一人生目标,一生只做一件事。 日本企业家稻盛和夫刚刚创立企业时候,却遇到集体辞职这样的事情,在和员工沟通中,他才领悟到,办公司,只为了实现个人理想是不够的,他在自传里这样说的“自己的人生只是为了养活照料员工吗?作为社会一员,应当有倾其一生而要承担的崇高使命。” 后来,他确定了一个高于世俗的人生目标,这是他一生的目标,其核心就是:做人。从此为了这个目标,稻盛和夫经营了好几家上市公司,做了很多事,但是好像都跟王阳明那样,一生只做了一件事。 “人生只要坚持正确的为人之道,整个宇宙都会帮助你的”这是稻盛和夫对自己一生的总结。 2、为人生目标找到动力,这个动力就是心中的良知,只要把握良知,才能把握世界。 人人羡慕陶渊明,不问社会百态,人间苦楚,一拂衣袖 袖便成隐士,归隐田居,但不是人人都能成隐士,王阳明便是如此,他不是沉迷功名利禄,而是肩上的责任。 王阳明一生都在奔波,四处平定叛乱,为武宗朱厚照排忧解难,可在宸濠之乱却受到小人暗算,功名没有也就算了,还把老年的王阳明处在危险之中,同僚的嘲笑,他心灰意冷,起了归隐之心。 但他没有,是责任与担当让他一生奉献给了事业。王阳明最终没有像陶渊明那样,而是坚持在官场活出自我,就像那一句“三径就荒,松菊犹存”,他就是那松菊。 3、知行合一,重在做,在于实践。 目标只有落实在行动上,才能真正改变你生命的质地,才能真正引导你的人生不断向前。 王阳明一生办学教学无数,做人,是要从纸上走进内心,再从内心走出大脑,作用于四肢,“做”尤其重要。 “纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。任何一个干巴巴的理论只有运用于生活,才会得到实践,发挥其理论作用。 人生路说长不长,说短不短,把握内心深处的良知立志做贤士,做一个内心想要的人,知行合一。