《爱与意志》是一本由(美)罗洛·梅著作,国际文化出版公司出版的平装图书,本书定价:24.00,页数:1998-06,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《爱与意志》精选点评:

●罗洛·梅的代表作,存在心理学必读书。

●囫囵吞枣看完,我果然只是刚满18岁啊完全搞不懂成人世界啊!

●在众多的心理学家中,一直比较喜欢罗洛•梅的心理哲学。对人性抱着比较中立的看法,相信人性有善也有恶,但我们可以训练自己成为更理性又善良的人。这种哲学让我觉得可以超越人性中的恶劣,但又并不觉得是好高骛远不切实际的。

●罗洛梅的代表作了吧。有很多思想可借鉴的地方,语言也轻快易懂。————————读后感?!

●看到意志 就没办法 看了。

●爱与死一章偏偏遇到装订错误,看到正高兴处居然生生少了几十页。感到将love和will强行放到一起有点牵强,两部分的割裂有点太大,最后的综述也不是太透彻。 不过人类的困境在今天比几十年前更加难解,读之亦畅快。

●有点太抽象。

●初中时的读本,遥记当年被震撼的我.

●08年初最读到的最优秀的书籍

●罗洛·梅是美国存在主义与人本主义心理学家。在此书中,罗洛·梅从古希腊到中世纪一直到现代社会,阐述了爱、性、死亡、选择、意志等人类本能及概念,对爱和意志做出了深入而全面的剖析。“恨并非爱的对立面,冷漠才是。”

《爱与意志》读后感(一):有力的武器---对付冷静的幻灭

为什么我们需要用香料很浓郁的菜肴才能唤醒粗糙的感觉,过于发腻的味觉和对一切的冷漠?

如果不能读完整本书,那么能够静下心仔细阅读这本书作者写在最前面的序也能激荡我们的思想。

《爱与意志》读后感(二):从他人眼睛里、看到你存活的意义

“你并非无才之人,你只是不愿意去征服别人、不能从人际关系的胜利中得到快感,这其实没什么不对……但是这和你现在想要的东西相悖,你必须做出抉择,我相信你能愉快地放弃与收获。毕竟你不是一个人,你也需要来自他人的能量,从他人眼睛里、看到你存活的意义。”

《爱与意志》读后感(三):只有强烈的爱和丰富想象力的人看过以后,才能身同其境,产生共鸣

我是20岁那年看过这个书,如果年轻看过人就会说这人太老了,其实在现代社会人人都应该都一下以前大师的书,刚开始我也不知道罗洛.梅是大师,读过之后,感觉不是一般人,做过心理学家一般都是顶级高人才能得到的,我们一般人只能领悟他们的意境,无法知道他们是什么给他看病的,这是普通人和高人的差别,看过此书,才知道只有爱才能治好我们的心理疾病,也感谢罗洛.梅,是他帮助了我渡过一段最艰苦的岁月,谢谢,心理学大师,罗洛.梅

《爱与意志》读后感(四):爱与意志

爱是永恒的旋律,永远也说不明白,想不清楚,今天突然从书箱中翻出很久没看的这本书,没时间再仔细翻看一次,却再被书名和前言说深深的触动了一回。似乎这本六十年代的书中描绘的一些,正在中国的这一代人的身上发生着。

在改革开放中新成长的 一代人,当我们的内在价值濒临破产边缘和重建的徘徊中。或许,去寻找爱与意志的基础,真的是一件特别重要的事情。

现代人的自我中心,使他们害怕在爱中丧失了个人的存在。当中国的男人女人们,面对这么久以来第一次全面多层次展现在 我们面前的这个世界的时候。这个世界大大的被拓展开来的同时,做梦也没有想到的是,该以何种意识去指导自己的行为方式 。美国的?欧洲的?唐朝的?清朝的?还是传统的社会主义的?

尽管我们渴望获得一个全新的世界,一种新的存在方式,但是却没有任何把握。因为一切都不再是原来的样子了,而且很可能永远也恢复不到原来的样子。

罗洛 梅把爱作为人生一种生命的原动力,一种推动我们走向人生的 巨大能量,但在今天这种原动力似乎表现在爱与性的分裂和冲突上。性的泛滥是以爱的压抑作为代价,性行为是如此的普遍,而其中的意义和乐趣却慢慢的变得贫乏。

佛洛依德的无意识理论或多或少,会让人们比较倾向于认为这一切都只不过是听从于自己内心和身体的召唤而已。现代社会中的“意志的瘫痪”,使得人已没有太多的自由意志可言,于是人们不再愿望,不再追求,不再关心自己的存在和他人的存在,一切听其自然的处于一种冷漠,麻木,死寂,疏远的状态。

人类是惧怕爱的,而且确实有惧怕的理由。在爱中,是否还能一方面把自己奉献给爱人,一方面却仍然保持自主性?"当我们爱的时候,我放弃了自我中心,从先前的状态中被抛入到一团虚无之中,爱把我们带到意识的紧张状态中,在这种紧张状态中,我们丧失了任何安全的保障”

所以当爱得到回应时,往往比没有得到回应时更加焦虑,出于这种内在的恐惧,人会把自己紧紧的封闭在狭小的自我牢笼中,或者通过使性与爱分离,设法达到一种肉体交合而心灵并不涉入的境界。这两种心理策略的实质,都是不敢放弃安全的现在而跨入未知的未来。这是这种态度才使人丧失了存在的勇气,导致爱的异化和意志的丧失。

作者把爱上升到更深的一个心理层面,去阐述爱的功能,并为爱找到了一个更坚实的基础。

“爱,是生命意向性的原始生命力,爱使人向上,使人追求真善美,使人走向更高意义上的自我实现。”

爱是使人欲他们与万物,与真善美结合起来的一种内在动力,爱创造生活,唤醒激情,打碎旧形式创造新形式,。。。。

爱,给生命中纷繁复杂的质素以意义,给枯燥散漫的生活以形式,它是整合我们分裂状态的凝聚力,它是永恒的拓展,自我的延伸,是不断更新的动力,它推动人们不断的进行自我更新。

如果找不到这个基础,爱就容易被误认为是建立在性欲之上的。

老罗并不否认性的意义,她始终强调性不能与爱分离,如果一旦分离,就会丧失自身的活力,丧失队未来的想象和创造,丧失内在激情,最终将导致性冷淡和爱无能。他认为性只是一种来自后方的推力,爱则是来自于前方的召唤。性说指向的只是满足与松弛,爱则是欲求,渴望。永恒的拓展寻找和扩张。

爱可以让人通过对新的可能性的洞察和响应,脱胎于想象,并转变为现实的能力,参与到铸造未来的过程中去,达到自我的实现。

爱需要激情,激情则来自原始的生命力。这种原始的生命力作为生命中的阴暗面,既可以使人成为恶魔,也可以使人成为神明。我们的任务是勇于承认并面对人性中阴暗面,在积极的、建设性的意义上将它整合到个人意志中去。通过正视自己的本能和愿望,而重塑这种愿望的能力,正是现代人走向未来的出发点,不然就会让人在回忆和现实的困境中迷失。

这种个人意志的功能也并不在于压抑个人内在的欲望,而在于组织、整合、保护和指导个人的内在欲望。爱的持久是需要意志来实现的 ,书中列举了美国的嬉皮士运动,他们有爱,但却没有意志的持久能量,孤独感和异化感让他们屈服于可以暂时满足他们自由的,那个原始生命力主宰的个人。

所以人们需要通过意识的深化和拓展,把爱欲这种原始生命力整合到自我之中。在把被压抑过的爱欲解放出来的时候,用意志去约束和深化.

最后我也以雅典娜的话作为祝福所有人:让他们彼此以礼相待,让爱成为他们共同的意愿。

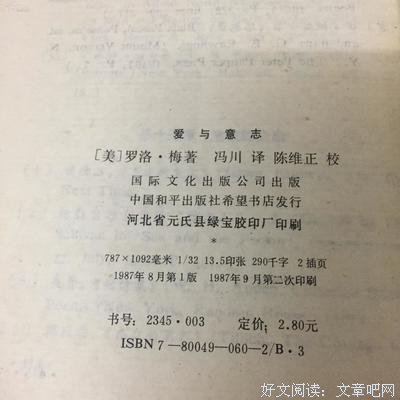

援引:(意志:组织自己走向某一方向或某一目标的能力。愿望:在想象中把握某一行动某一事件的可能性,即对于未来的“想象性参与”。1987年国际文化出版公司版)

《爱与意志》读后感(五):摘录

我们影响他人并接受他人影响的途径已经阻塞,这正是爱与意志最根本的障碍。冷漠乃是情感的萎缩,它开始可能表现为虚与委蛇,表现为不关切也不动心的旁观。

在这样一个世界 里,数字几乎已变成我们的认同工具,它像流动的岩浆一样 威胁着要将一切有生命的人窒息并变成化石;在这样一个世 界 里 “, 正 常 ”就意味着保持自身的冷淡,而两性关系则已如此方便,以致保持个人内在中心的唯一方式就是学会如何性 交而不真正动情;在这样一个分裂的世界里,年轻人往往更能直接体会到它的分裂性质,因为他们还来不及建立防线,使 自己的感觉变得如年长者一般迟钝。正因为如此,也就毫不 奇怪,为什么爱与意志在今天已变得日益困难,甚至如某些 人所相信的那样,根本是一种不可能实现的事情。

当我们谋求的是一种亲密的个人关系而 不仅仅是性紧张状态的解除,当我们谋求的是一种日后令人 反复回忆的个人亲密感的时候,使用肏这个字就真正成了一 种做作。前一种做作是道德禁忌上的做作,后一种做作则是 自我异化、自我防卫的做作,其目的是为了防范由亲密关系 产生的焦虑。前一种做作是弗洛伊德时代的特殊问题,后一 种做作则是我们今天的特殊问题。

尽量使自己感觉得少一点,以便使自己表演得好一点,这 正是当前文化陷入恶性循环的一个像征,它像死亡舞蹈一样 欢快疯狂。

由于我们麻痹自己的感觉以显示 床上的功夫,由于我们把性作为雇佣的工具来证明自己的能 耐和存在,由于我们张扬肉体的性感以掩盖内心的敏感,我 们实际上已将性阉割得空虚乏味,了无生气。

性之所以丧失了活力,乃 是由于性与爱欲的分离。事实上,我们已把性放在与爱欲敌 对的位置上,用性来避免爱欲涉入所可能产生的焦虑。

我们的感受,正如艺术家的颜料和 画笔一样,乃是我们与世界进行交流,共同分享某种有意义 的东西的途径。我们的感受不仅顾全着他人,而且在现实的 意义上,部分地是由他人的感受形成的。我们是在同一个磁 场中感受。一个敏感的人往往无意识地受到别人的感受的影 响,就像小提琴应和着所有其它乐器的音响一样。每一个成功的爱人都“本能”地懂得这一点。而这一点也正是优秀的 心理治疗者的主要品质之一。

学习并非零碎知识的积累,学习是一种成长。在这一过程中,每一种知识行为都发展了学习者,因 而使他能够在自己身上建立起越来越复杂的客观 性。这时候,主体能力的成长和对象复杂性的增加是同步的。--胡塞尔

我们发现,人类目前正处在由驱力向欲望的转移中。今 天的爱,已经是个性化的爱。如果爱只是一种需要,它就不 可能具有个性,也不涉及意志,自我选择和自我意识到的自 由就不可能进入人的视野。人就仅只是满足自己的需要。然 而一旦性爱成为欲望,意志就涉入其中,人就要选择自己所 钟爱的女人,就能意识到爱这种行动,而怎样满足这一欲望 的问题就成为一个日益重要的问题。爱与意志遂结合为一种 任务、一项事业。对于人说来,更强烈的需要已不仅仅是性 本身,而是一种关系,一种亲密,一种接受和一种肯定。

爱的悖论在于它既在最大限度上意识到个人的自我,又在最大限度上被他人所吸收。

人的自我,又在最大限度上被他人所吸收。夏尔丹《在 人 的 现 象 》 一 书 中 说 “: 恋 人 们 若 不 是在彼此消溶于对方的倾刻,又是在什么时候才能够完全拥有他自己呢 ?

现在让我们总结一下爱对意识的深化有何贡献。首先,从 我们对对方的需要,欲望和情感变化的知觉中,会产生出一 种温存感。这种温存感来源于我们双方都渴望战胜与生俱来 的分离感和孤独感,来源于我们双方都能够参与到一种在那 一瞬间使我们不再是作为两个孤立的自我而是作为一个统一 体的关系之中。在这种恋爱行为中,恋人往往难以区分某种特殊的欢娱感究竟来自自己还是来自对方 无论来自谁, 情形终归是一样。这种共同分享的欢娱是一个新的整体,一 个新的磁场,一种新的存在。

意识深化的第二个层面来自恋爱行为中的自身确证。尽 管在我们的社会中,许多人往往利用性来获得一种便捷的、暂 时的自我确证,但撇开这种情形不论,恋爱行为本身的确能 够,而且应该使人由此而获得一种健康的有意义的个人认同。 在正常情况下,我们从做爱中获得一种得到更新的生命活力。 这种生命活力不是来自个人力量的确证或胜利,而是来自意 识的拓展和扩张。在恋爱行为中往往可能产生一种悲哀的感 觉,其情形正如几乎所有无论多么欢乐的音乐一样,由于它 不能长久持续下去,你在某一瞬间领悟到它难言的妙处后,却 从此永远地失去了这一瞬间。这种悲哀来自猛然意识到我们 并没有完全战胜分隔与孤独;意识到重返母胎的幼稚愿望不 可能成为现实。但在爱的行为中,由于我们对自己的个人意 义有了新的感受和理解,我们也就能面对我们有限人生加诸 我们的这些局限。

意识深化的第二个层面来自恋爱行为中的自身确证。尽 管在我们的社会中,许多人往往利用性来获得一种便捷的、暂 时的自我确证,但撇开这种情形不论,恋爱行为本身的确能 够,而且应该使人由此而获得一种健康的有意义的个人认同。 在正常情况下,我们从做爱中获得一种得到更新的生命活力。 这种生命活力不是来自个人力量的确证或胜利,而是来自意 识的拓展和扩张。在恋爱行为中往往可能产生一种悲哀的感 觉,其情形正如几乎所有无论多么欢乐的音乐一样,由于它 不能长久持续下去,你在某一瞬间领悟到它难言的妙处后,却 从此永远地失去了这一瞬间。这种悲哀来自猛然意识到我们 并没有完全战胜分隔与孤独;意识到重返母胎的幼稚愿望不 可能成为现实。但在爱的行为中,由于我们对自己的个人意 义有了新的感受和理解,我们也就能面对我们有限人生加诸 我们的这些局限。

由此而直达第三个层面即人格的充实和现实。这一层面 从自我意识的扩张开始,进而体验到我们能够给他人以快乐, 最终在双方的关系中达到一种意义的拓展。我们因此而超越 了我们既往的存在;严格地讲我已变得不只是我。最能有力 地象征这一点的是生殖,即一个新生命有可能受孕和降生。我 所谓新生命并不仅仅是严格意义上的“生”,而是指生产出某 种新的自我层面。不管这种比喻是否恰当,事实仍然是,恋 爱行为不能等同于生儿育女;不管这种恋爱行为是短暂的,昙 花一现的,抑或是持久的、忠贞不渝的,自我的新生都是爱所具有的创造性的重要象征。

新意识的第四个层面表现为这样一种奇怪的现象,这就是,在爱的行为中你能够把自己给予对方,你才能够从中得 到极大的快乐。这在我们这个性机械化的时代,在我们这个 强调从性对象身上使自己的“紧张”得到“缓和”的时代,乍 听起来很像是一种陈腐的说教。但这种说法并不带有任何浪 漫感伤的性质,毋宁说,每个人在自己的爱中都可以证实,给 予乃是一种基本的乐趣。在心理治疗中,许多病人都说他们 往往十分惊奇地发现,如果他们不能为对方“做点什么”,不 能把自己给予对方 正确的表达应是在性爱行为中把自己 给予对方 他们就会产生一种若有所失的怅惘。正像给予 在个人获得充分的快感方面十分重要一样,接受的能力在爱 的关系中也同样十分重要。如果你不能接受,你的给予就会 成为对对方的一种统治。反过来说,如果你不能给予,你的 接受就会使你变得空虚。说一个人只能接受而不能给予就会 变得空虚,这一悖论事实上并不难理解。这是因为他不能积 极地占有他所接受的东西并使之成为他自己的东西。正因为 如此,我们才不把接受说成是一种消极的现象,而把它说成 是一种主动的接受,即知道自己在接受,意识到这一点,将 所接受的东西吸收到自己的经验中(不管他口头是否承认这 一点),并因此而感激对方。

我们说过,性能够免于自毁和沉沦,完全依赖于爱欲。但 爱欲若离开友爱( 情谊和博爱,即不可能生存下去。强烈的吸引、紧张的激情如果不断地持续下去,就会变得令人难以忍受。而友爱则是在所爱的人面前的一种松驰。它把对 对方的存在作为一种存在来接受,仅仅希望和对方在一起;喜 欢和对方在一起静静地休息,喜欢和对方在一起默默地散步, 喜欢对方的声音和他的整个生命。这就给爱欲提供了一种广 度:给了它成长的时间,给了它深深扎根的时间。友爱除了 希望和所爱的人在一起,接受他,欣赏他以外,不需要我们 为他做任何事情。它最单纯最直接的形式是友谊。所以保罗梯利希再三强调接受和被接受的能力 现代人会觉得这听起来显得有些奇怪,这正是因为他们已丧失了这种能力。 我们都是独立的个人,因而往往过分看重我们自己的力量,不 断地采取行动和作出反应,殊不知人生的许多价值来源于自 然而然,不需要任何压力和逼近。这些价值静静地到来,既没有背后的驱赶,也没有前方的吸引。只要默默地在一起,这 些价值就会自然而然地出现。

人的动机不可能是完全无私的,每个人的动机充 其量只能是这些不同种类的爱的混合。正像我不希望他人对 我的爱完全是神圣的,丝毫不注意我的肉体,甚至根本不知 道我是男是女一样;我也同样不希望他人仅仅爱我的肉体。

我们意识的小宇宙是我们据以认识外部世界大宇宙的场所。人能够同时意识到自己,意识到自己的生活世界,这既是人的快乐和最大幸福,又是人的 可怕的宿命。