《卡夫卡传》是一本由马克斯・布罗德(奥)著作,漓江出版社出版的平装图书,本书定价:12.00元,页数:244,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《卡夫卡传》读后感(一):更正

更正我的上一条评论,这本书是马克斯・布罗德的卡夫卡传。

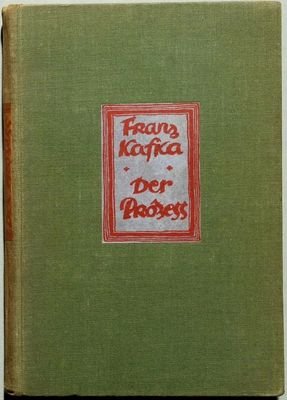

我的上一个评论是08年写的,当时的封面是罗纳德.海曼的卡夫卡传封面,我没找到这本书的封面,因此就评论了下,并且添加了罗纳德.海曼的卡夫卡传。现在这本书的封面已经改正过来了。

《卡夫卡传》读后感(二):注意 此书信息有误

此书为英国罗纳德.海曼著,而不是马克斯·布罗德,从作者简介或是封皮就可以看见是海曼著。布罗德撰写的传记在另外地方,海曼著的这本传记现在不容易见到。出现这个错误可能是COPY

正确信息见

《卡夫卡传》读后感(三):为卡夫卡说两句

“文如其人”,这种思维定势让大多数人一提起卡夫卡便可能想到,孤独,自闭,阴郁,自卑,害羞,悲观等等一系列负面词汇,我也难逃巢厩。只在看过他的挚友马克思布罗德撰写的有关他的传记后,才自觉原先是多么偏颇,没有跳出这种规整的直线逻辑,虽然我知道这种逻辑是多么荒唐可笑,脑海中设想的卡夫卡曾一度被写作的卡夫卡代替,甚至与其作品描述的个别人物所重合,如判决中跳河的儿子,一觉醒来变形之后为家人所抛弃的可怜甲虫,给父亲的信中那个郁郁不得志,胆小软弱,不善言辞的害羞男孩,厮守着艺术阵地的饥饿艺术家等等。诚然,这些特征一定程度上确实存在于卡夫卡的性格中,但若不是这本传记,我却可能长期以偏概全,还自以为是地对此进行放大。

传记中布罗德可能也有些过溢之词,作为卡夫卡二十几年的密友,他试图为人们印象中的卡夫卡叫屈翻案,不难理解其良苦用心,作为读者,自然也不能尽取其言,但从其文笔的忠实与对细节的第一手材料掌握来看,传记仍不失为评价卡夫卡的有利依据。当然每位作家都难逃被曲解的厄运,这似乎是亘古未变的事实。如今的卡夫卡被冠以各种名号,诸如,表现主义,魔幻主义,极端现实主义,现代主义,等等。欲加之头衔,何患无主义,而据传记所言,作家生前尤其不喜借用那些学术名词或哲学术语,现在看来,他对细节的痴迷使其对身边的事物不厌其烦地精心描绘,这种类似诗歌中“用意向说话”,用形象记录的写作模式基于现实土壤的开放与广阔,心理想象的精深与无涯,因而才泛滥出种种色彩。

那么为什么他作品中一贯以阴郁,悲观著称呢?据布罗德称,这大抵要归因于卡夫卡性格中“最重要也最突出的特点”:绝对真实。对事,对真实的追求促使他寻找事物最为核心的东西,而核心有时是可能会让观者如芒在背,如鲠在喉的,这不难理解,比如生活中让一个都市白领看到漫山遍野的垃圾,河水中,地铁里弥漫的腐烂恶臭,在形象工程的塑像前屎尿成堆,或者像《东京物语》里,母亲尚未下葬,儿女讨论财产瓜分,又如一个刚毕业的学生接触到社会上声色犬马的潜规则时表现出来的痛苦与失望,这些实实在在的东西,总不免会捻起眉头——至少对一定群体的人是如此。因而有人宁可一辈子活在假象与欺骗中,譬如在门第婚姻中坐拥财富八斗,被人视为幸福快乐的楷模,而事实却可能是以泪和饭,以苦佐菜。还有人对此视若不见,图个眼不见心不烦,还有的甚至唱起赞歌。卡夫卡只是忠实地记录了所见所闻,他的日记中不乏大量的细节描绘,形象之语,细致到令人毛骨悚然。用这些真实记录的细节绘制出的世界也并非一味的可怖讨厌,变形后的格里高尔至少还有妹妹无微不至的照顾,虽然只是短暂的,在流放地的“我”起码还未曾被人意见挟持,甚至在耗子民族中依然还有”女歌手约瑟芬“,即便她仅仅是历史中的一个小小插曲。

我曾一度抱怨,设若你能看到我的胡扯,为何看不到我的认真,同理,假如你能发现我的一丝不苟,却对其中的嬉戏糊弄不闻不问,大抵我也是悲哀的。可能人对负面的形象总是念念不舍,而对美好的事物常常审美迟钝。对人,卡夫卡难得不偏不倚,“他既没有一种与传统见解苟同的偏见,也没有那种原则上喜欢与传统见解对着干的偏见”,这很容易陷入中庸之道,试图双面讨好,最终可能双面都讨不好。更难得的是,不要含含糊糊,语焉不详地不偏不倚。好像随时给观点留有退路,似是而非,只是原原本本地还原,不放大人性的污点,也不排斥人心的暖流。即便在伟人身上,“他也能发现他们那荒唐可笑的特点”,发现可笑,发现荒唐,不是为了嘲笑它,而是抱有“一种无声的眼泪和遗憾,或者是对一些非我们尘世所能理解的不可思议之事的承认”。因此,阴郁悲观说到底是因为对真实的追求与热爱,如布罗德所言,“除此之外,别无他物”。

我想,伟人之所以伟大,一个重要的特点就是,即便看到人世间最不堪入目的现实,人性深处污秽丛生的劣痕,对它们也不是嗤之以鼻,而是满怀怜悯与爱意。

布罗德说卡夫卡对颓废派,悲伤一类的作家,丝毫不感兴趣。而他自己的作品给我们勾画的恰恰是一个支离破碎,混沌不堪的现实,这多少有点令人不解,当然现实确实有如他笔下的阴暗城堡,但无法抹杀的是,也有阳光明媚的清晨,氤氲弥漫的小桥流水。之所以有意无意间描绘了那些让读者觉得难受的作品,大多还是出于艺术工作者的敏锐与本能,他们是天生的问题发现者,至于解决问题,却更要有待于那些社会学家们。不是艺术家没有社会责任,而是分工不同。而后人单向的阐释又往往加重了作品的问题倾向,即便有探讨他作品亦或本人阳光满面的,也被湮灭在浩浩迭迭的负面文字中。

至于他那僵持的父子关系,布罗德说那封《致我的父亲的信》,随处都有对往昔的“扭曲“,甚至还有些”毫无根据的设想“。卡夫卡与父亲的关系冷漠,但也可能并非我们设想的那般糟糕,他父亲曾经和他一起喝啤酒,还经常带他去游泳池学游泳,去乡村呼吸新鲜空气,在他母亲生病时,父亲紧靠着书橱,哭泣颤抖,等等,这些无不温情默默。但是敏感的卡夫卡似乎又有点过度要求,他始终想从家庭这个最内在的空间得到承认,好比常人即使被人误解,也并不以为意,但当在自以为比较亲近的人面前抛出一句,”连你也不相信我“时,信任与亲密的底线宣告破灭,便有可能造成其彻底的绝望。要想从形象高大,酒神精神一样的父亲那儿得到赞许,却是妄想。笔者码字时在想,卡夫卡那样一个心思细腻之人,应是对世事洞察明晰,无奈却能容忍的了一个陌生人的力量,健康,雄辩,专制,傲慢(他父亲的一切特点),却容忍不了一个亲近之人的性格瑕疵。当然,如此这般我是在站着说话不腰疼,我常常觉得宽容一切与己相关的人或事(特别是对自己有过伤害的)才能算作宽容,那些对不关己事的大度之言,只不过类似虚无缥缈的旁观杂言而已。

自然无法抹杀卡夫卡父亲的专制对他造成的影响,只是似乎更不应忽略的也有卡夫卡自身不切实际的期盼以及过分夸大的伤害。正如布罗德的疑问,”既然他(卡夫卡)设法在自己和他父亲之间保持一定距离,咋以后那些年几乎不跟他讲话,那为什么这种距离和冷淡又那么使他难受呢?“笔者看来,卡夫卡的错——如果能算错的话——仅仅在于”他是那么过高地评价他的父亲,而又那么愚蠢地轻视自己“。

《卡夫卡传》读后感(四):卡夫卡的性格悲剧--读《卡夫卡传》

常理上,卡夫卡的传记中最权威的应该属他的终身挚友马克斯·布罗德所作的《卡夫卡传》了,但是这本并不厚重的书却让我读得颇为艰难,最后不得不把部分章节只匆匆扫过才算把它读完。别扭的感觉不是出自于马克斯文笔中那有些卢梭式的夸张而矫饰的情感和赞美。不,和他与读者情感间的尖锐对立比起来,这种文辞上的负面影响几乎可以忽略不计(何况它们也确实是因为马克斯对卡夫卡的真实感情所引发)。马克斯抱着一种似乎是为卡夫卡"正名"的心态,竭尽全力的在这本书里塑造了一个在生活中乐观健康的卡夫卡,一个善于运动,对女性颇有魅力,言谈幽默自信,甚至于工作认真负责而颇有成效的的卡夫卡。贯彻于卡夫卡文字始终的永无止境的虚无感和荒谬感马克斯的记述下、在日常生活中,被淡化和调味成了令人心醉的忧郁和奇异的幽默感。这样的一个形象无疑可说是对文字中的卡夫卡,那个永远生活在无止境的悖谬中不得而出的卡夫卡形象的一个彻底的颠覆,基于马克斯和卡夫卡长期的相处经历和他对这位友人发自内心的热爱,我没有什么理由去怀疑这些记述是不真实的,但是相对于已经被熟悉了的那个卡夫卡,这些记述又不可避免的显得如此的飘忽和虚幻。

***

正像圣父圣灵圣子的三位一体一样,我一直相信有三个卡夫卡,一个是执著于虚无和毁灭感,无限自卑于自我存在的卡夫卡。一个是向往着一种"正常"的生活,竭力向现实靠近,却又在现实中寻找一种非现实的"理想"的卡夫卡。第三个则是这二者的旁观者,是永不厌倦于这场自我斗争的漩涡,不能忍受风平浪静的卡夫卡。第二个卡夫卡毫无疑问是最接近于真实生活的卡夫卡,也就是马克斯所津津乐道的卡夫卡。但第一个和第三个卡夫卡才是寄生在文字中的,更常被世人熟知的卡夫卡。相比较于其它的很多作家,卡夫卡的生活可谓平淡无奇,他甚至连个正式的作家身分都没有,也没有显赫的家世,没有周游列国的游历经验或是坎坷的生活经历,没有关系复杂而又乐趣横生的交际圈子,没有生在动乱的局势和残酷的战争中。所有这些可以造就其它伟大作家的先天环境他都没有。他的作品中的戏剧性和冲突,不得不来源于他内心自我斗争的风暴,和他对自己生活圈子的不断挖掘。他的作品中反复出现的人物类型,经常有他的父亲的影子,妹妹的影子,恋人的影子,也有他的上司,下级和同事的影子(而除了这些影子之外,其余的则可说都是些虚构的、寓言式的形象)。这种纯粹家庭化和生活化的形象,从一个方面说明了他生活内容的贫乏。而甚至这些人的形象,也从未被深入到其内心中去描写,而是纠缠在"他们"与主人公的关系——尤其是冲突,也就是他人与卡夫卡的冲突之上,这种冲突,被卡夫卡内化为自我与外在的冲突,诉诸笔端,构成了他作品的灰暗基调。可以说,不同于一般的作家,卡夫卡似乎从来没有横切入任何人的生活中去,像一个演员似的体验他们的生活,而总是孤僻又冷静的处于一个旁观者的角色,测量着自己与他人的距离。

旁观者的角色,又位于一个相对狭小的圈子里,不可避免的一个负面后果便是所得有限,但是卡夫卡以其特有的对细节的放大和精细描画加以弥补,使得其作品得到血肉而丰满,虽然《变形记》或是卡夫卡的所有作品中的这种精描细画都会让人印象深刻,但是《地洞》可谓是这种方式的登峰造极,如果不看到这部作品,大概没有人能想象这么一个简单的主题可以绵延生长到这样的一个长度与深度,同时又仍然保持着趣味性。卡夫卡自身那颗超乎常人的极其敏感的心灵使得我们无法把它称之为一种刻意的手段或伎俩。但确实是这一点极大的帮助铸造了他文字的不朽魅力。

***

由此也可以解释一件事情,就是为什么卡夫卡的挚友马克斯,这位卡夫卡最亲近的人之一,却从未曾以任何形式,出现在卡夫卡的作品中。答案很简单,马克思的善良,他和卡夫卡的志同道合与他对卡夫卡的近乎崇拜式的关系,使得他与卡夫卡之间很难出现冲突。(仅有的冲突也是局限于一些形而上的问题上的,比如宗教理念,而且这种冲突几乎总是模式化的由卡夫卡挑起,再由马克斯加以退让)。这样,在卡夫卡人人为敌,"他者即地狱"式的文字世界中,也就没有马克斯这位真挚的朋友的容身之处了。

***

在本书的第一章里,马克斯讲述了卡夫卡的童年,尤其花费了很大的篇幅来讲他的父亲,可以看出马克斯弗洛伊德式的意图从卡夫卡的童年和父母中去寻究他文学模式的根源,我乐于赞同这种分析,但我更认为,卡夫卡在他一生中,几乎都处于一种"后童年"的状态,而从未达到是一种"正常"人格上的成熟状态,这才使得他与社会接轨的力量那么薄弱,所留下的痕迹又那么轻浅。"耕作一块地,种一棵树,生个孩子。"这是卡夫卡最高的生活理想,如果卡夫卡去全力的拥抱这个理想的话,他没有理由得不到它,不管是家里的经济条件还是他自身的社会地位都足以满足他的这个要求。但是他对文学的热爱和因此引发的对内心风暴的追求,以及他对生活的一种理想化到不切实际的严格要求,才是达成这个生活理想的真正阻碍。用一个简单的逻辑概括起来就是"我热爱生活,可我更热爱文学,除非能提供给我一个比文学中的生活更理想的生活,否则我仍将忠实于文学。"不难想象,如果卡夫卡把精力投向生活与工作的话,他可以过上一个富足但也不可避免会平庸的生活,(与之相比,毛姆这样的作家简直可说是"命运和文学的双重宠儿")但这平庸,对在文学上自信很高的卡夫卡来说,对于他脑中那些疾风暴雨般汹涌跌宕的冲突来说,又是不可接受的。或许把对文学的热爱和生活与工作结合起来是最好的选择,也是其余无数个作家做出过的选择。但一种固执的洁癖又使得他认为"以文学作为挣钱的职业在他心目中是剥夺文学创作的尊严。"工作的"实用性与弗兰茨在艺术中追求的纯洁性是从头到脚格格不久的。"马克斯在卡夫卡的影响下起初也坚持了这个观点,但是他最终还是选择了把写作和生活结合到一起而不是在这两者中间奔走挣扎,他写到"今天我认为卡夫卡在这一点上的严格态度是一种高尚的迷误,我后悔我自己像卡夫卡那样在办公室里任由成百上千个毫无乐趣的时辰在几乎是绝望的心情中流逝,从而亵渎了上帝崇高的造物——时间。"马克斯说的"今天"已经是卡夫卡死后的11年左右了,岁月的磨砺让马克斯在这些事情上采取了一种更为实用而"正常"的态度,与之相对的,是否是卡夫卡在生活态度上的一种不成熟呢?

我想起了卡夫卡给菲丽斯的那些信,马克斯说没有比卡夫卡更具灾难性的情人了。我相信任何一个读过那些信的人都会赞同这句话,他的甜蜜精巧、从不使人厌倦的情话,他对每一个细节的追问与描写,他期盼来信的时的那种疯狂,他狂热地写信冲动与心中的狂热爱恋,使得他成为了一个热情的让人有些畏惧的情人,我们也许会产生一种幻觉,就像莎士比亚的情诗中那位神秘的女士的虚幻缥缈一样,卡夫卡的目光,或许也穿越了菲丽斯的身体,凝视着她身后的一个只存在于诗人的歌吟中的女子,一个只由纯粹的、炽热的爱情所凝固成的形象。作为一个敏感的女人,菲丽丝或许也害怕自己不是这个"爱情意象中的女子"。另一方面——回到卡夫卡永恒的自我斗争主题上来,他也同样害怕爱情会使自己冷淡了文学这位第一情人,或者不得不放弃自己的一些生活方式——后者当然是一种孩子气的想法。卡夫卡的性格使得他无法把这些担忧与犹豫坦率地说出来,他把它变成了一种自卑的,拒绝性的情绪,穿插在那些甜蜜的文字之中。奇妙的阅读体验,被卡夫卡做到了。把两种截然不同的情绪交织在一起,游移不定的想法似乎只是在泛滥的爱意洪流中微不足道的随波而动着,却又时时刻刻都能让你感觉到它的存在和力度。但对于菲丽斯来说,这出卡夫卡自导自演的对手戏中她的地位当然是悲剧性的,也因此这场持续良久的爱情还是难免以失败告终,双方又充满了遗憾。我没有恶意,但我相信在卡夫卡的性格中,有着足可称之为精神自虐的倾向。他和他笔下那位著名的k一样,费尽心机所做的,都是只想进入那所悲剧的城堡。

***

quot;最后几年",这是本书第七章的名字,这些描写卡夫卡最后的日子的那些文字辛酸的让人落泪。朵拉,这个与他神奇般的和谐的女人,一个奇迹,真正的走进了也影响了他的生活,她的到来恰逢其时,因为一直影响着卡夫卡生活的病魔也终于变成了死亡的召唤,迫使他放弃了自己固执恪守的生活方式。或许是真正是真实品尝到的爱情的甜美,或许是死亡的迫在眉睫的逼迫,或许是一种迟到的"成熟",也或许是其他的一些神秘的因素,让卡夫卡对生命产生了从未有过的依恋之情,对生活真切的热爱,这个曾活在幻想中的人就像是一名观众从他狭小的座椅上走上了舞台,却惊异的发现这个以前一直被幕布半掩的舞台并非虚假的布景,而是一个广阔神奇的世界。同样也是第一次,这个和自己作战了一生的人,终于有了一个外在的,足堪与他那磅礴的内心匹敌的强大对手——死神,卡夫卡的灵魂可与他对峙,但是他那凡夫俗子的肉体,在这个对手的面前又是多么的弱小,多么悲壮的注定会失败啊。马克斯写到,快去世的时候,病房里,看护着他的一位朋友"从床上站起,想整理一下针管,弗兰茨说'您可别走。'这位朋友回答说:'我不会走的。'弗兰茨以深沉的嗓音说:'可是我要走了。'"伴随了卡夫卡一生的悖谬言谈在最后时刻,变成了对生命流逝的哀婉叹息。

我想感谢朵拉,她给卡夫卡的生命带来了亮色,勾勒出了卡夫卡的性格悲剧中最亮眼也最浓重的一笔。没有她,卡夫卡这出性格悲剧不会如此完整,虽然痛苦,我想却是卡夫卡也愿意看到的。

我也同样想感谢马克斯,这位挚友用心良苦的"平反"举动,让我们看到了一个不一样的,更完整的卡夫卡。