《一弯新月又如钩》是一本由赵珩著作,天津人民出版社出版的精装图书,本书定价:68,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《一弯新月又如钩》读后感(一):年复一年,月复一月,愿我们随时都能看到新月的升起

看完赵珩先生这本《一弯新月又如钩》脑海里一直萦绕着唐代诗人张若虚的诗句“江畔何人初见月,江月何年初照人”这句。拿赵珩先生的书就被这特有的质感所吸引,再加上书封上那轮弯弯的月亮,更是喜欢的不得了。 一本好书,一杯暖茶,一个周末的午后来了一场与赵珩先生相约的阅读文字盛宴。《一弯新月又如钩》全书分为三个板块分别为“:忆饮食、忆风物、忆故人。”接下来将从这三个板块入手,和大家分享在阅读中所收获的感动之处。

一弯新月又如钩“忆饮食”——最纯粹的美食记忆 在特定的时节,在特别的环境,在特别的地点我们总能被激发出一个纯粹的记忆。看完赵珩先生的忆饮食篇,我久久不能忘却“老麦的粽子”这一章节。 在赵珩先生笔下我们看到了一个最纯朴的卖货郎的形象,他个子高挑特别不像地道的广东人,他的眼窝很深邃,嘴巴很凸出。或许是由于个子很高的缘故老麦看起来有些驼背。弯弯的

《一弯新月又如钩》读后感(二):“谈笑有鸿儒,往来无白丁”

这本书应该会是很多文学爱好者的心头好。我今天早上还在想,现在像是这样写文章的人应该会越来越少了吧。这种文风,也就是我们小时候说的有文采吧。不知道再过几十年,新一代的作家成为中流砥柱的时候,是不是像赵老师这样写文章的人就会很少了。

赵老师是怎样的人呢?想起一个词“书香门第”。我们现在也会提一些人是书香门第,但其实真正的书香要往上走几代了,当今的他们其实都些知识分子而已。甚至也只是有学历背景没什么知识。但本书中的“书香”和人物,颇有一种文人雅士之感。

文章拆分成小颗粒就是由句子和词语组成的,比如,一些谦辞或诗句,年轻人功力不够,写不出来了,不能信手拈来了,那文章自然也就蜕变了。成了新的风格。不过我还是很喜欢读赵老师这样的文章,给我一种厚实度,亲切感,和敬意,总是在心里暗暗的膜拜和感慨,果然这才是文人啊。

这本书的体例和内容也非常的清晰,主要分了3个部分,饮食、风物和故人。作者在前边都加了了一个“忆”字,作者的心态也就出来了。一位老者对于生活的回顾和总结,这个内容的可贵就出来了,也能从这里看出作者对于生活中的一切的珍惜和爱。当然了,这本书除了承载了赵老师的情怀和感情,更是向我们分享了,他的才华,他在饮食、戏曲、文物等方面深厚的功底。文风清雅,娓娓道来,给我们展现了一种曾经的文化谈吃、谈戏、谈读书,谈旧时风物与人文掌故,用文字见证与怀念一种曾经的生活方式。

书中有那么多有名望的人和大师们,真正算得上是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。有的食客,能自己做“酱油”有的食客会自制虾油鸡……而且最重要的,他们的好吃会吃,并不是为了出名,仅仅就是爱吃,不会因为吃了哪个名菜就写出几篇文章来。

关于戏曲,我其实一直也很喜欢,但是我这种喜欢是完全的门外汉,而赵老师是从小受到祖母影响,是被熏陶过的,是懂戏会看戏的行家。有的人可能会不喜欢这种文章,还会觉得自己看不懂,有些过去的老物件,老风俗不熟悉也不感兴趣。但是,喜欢的人,一定会喜欢的不得了,知道自己看到大师的作品了。

昨天看了一个电影叫《超级模特2》是美国早年的一个时尚喜剧,很无厘头。我想,可能时间对文学与时尚的理解是完全相反的。在顶流的时尚圈,人们马不停蹄的追着时髦和风向标,有些颜色和元素可能下一秒就过时了,但是在文学领域,这些作家文人,总是谦虚的承认经典著作的权威。

总之,本书非常值得一看,会获得很多。毕竟,你身边可能很少会有这么有文化的人跟你说这么多曾经的事。眼界就是这样开阔的。

《一弯新月又如钩》读后感(三):《一弯新月又如钩》作者赵珩序

我的自选集《一弯新月又如钩》即将由天津人民出版社出版了,策划者和出版方希望我为这本自选集写点文字, 如此,就在这里赘言几句罢。

十几年来,尤其是在退休之后,我陆续写了几本小书, 大抵都是些怀旧的文字,或忆饮食,或忆风物,或是对故人的缅怀,都算不得是什么好作品,可能是今天的读者有一部分喜欢怀旧,于是也有些人喜欢。自选集的出版承策划者和出版社厚爱,但对我而言其实是十分惶恐的。从七八部书中选出些自以为尚能合格的篇章不容易,这时才更感觉自己的文字功力是有限的。

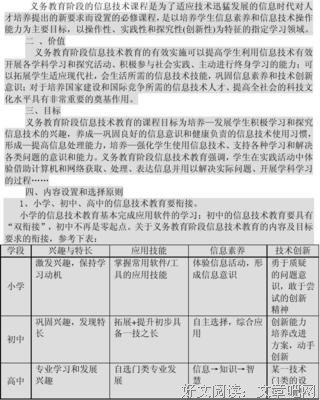

自选集分为三个部分 :忆饮食、忆风物、忆故人。

忆饮食基本选自我的《老饕漫笔》和《老饕续笔》两书。这些篇章也并非都是记录饮馔的文字,我的初衷也没有将《老饕漫笔》作为写饮食的专著,只不过在其间抒发一点怀念旧事的情感,因此也就从中尽量选些文字还能看得过去的篇目加入自选集中。

忆风物多是选自《彀外谭屑》《故人故事》和《旧时风物》。既是风物,自当是言之有物,因此篇章可能略长些,东拉西扯的也多些。这些文字谈不上有什么深入的研究,更多的不过是自己的感受罢了。我想,真正对社会生活史和文物有研究的人或许是不屑于看这些浅显内容的罢。

忆故人的几篇选自《逝者如斯》,我仅选了七篇,大都是我最熟悉和最崇敬的老先生。内有两篇是想介绍两位读者可能不太了解的人物——袁行云和中国台湾的唐鲁孙先生。最后一篇是怀念我的父亲,我一直犹豫要不要收入集中。后来觉得,这是我用心和泪写出的文字,里面除了真挚的情感, 也更体现着我们父子间的传承与感应,于是最终还是选入了。

年复一年,月复一月,我们每月都能看到新月的升起,于是常常想到唐人张若虚的诗句“江畔何人初见月,江月何年初照人”。这是难以解答的问题,也是我幼年经常在傻想的事情。于是,我就用了怀念陈梦家先生那篇的题目——“一弯新月又如钩”,权当我这本自选集的书名罢。怀恋旧人旧物,但是新月照样每月升起,周而复始,关照人世,永无尽也。

衷心感谢喜欢拙文的读者们,感谢愿意结集敝帚的出版人。

赵珩

庚子正月于彀外书屋

《一弯新月又如钩》读后感(四):从冬日里的莼鲈盐豉,且看文人世界的诗和远方

东门买彘骨,醯酱点橙薤。

蒸鸡最知名,美不数鱼蟹。

—— 节选自 陆游 《饭罢戏作》

在漫长的5000余年历史长河中,不少中国文人都偏爱借饮食来抒发情怀,古今如是(如袁枚、林清玄、汪曾祺、梁实秋)。观之既能解眼馋肚饱,作为一门艺术,饮食又可丰富精神世界,寻求灵魂抚慰。而一部经典的饮食随笔散文集,会因朴实动人的描述而令读者口舌生津,亦可从中发掘中国传统文人对待寻常生活的雅韵。

作为一位追逐精致化饮食且不失风雅的文士,天津人民出版社新近出版的这本《一弯新月又如钩:赵珩自选集》,以赵珩先生自身的回忆为主,其中不乏与一些现当代文坛名宿有关的记录。文笔清新含蓄,文品平实端庄。书中分为《忆饮食》、《忆风物》、《忆故人》三部分,除却第一部分纯粹写饮食和与其相关的人外,另外两部分行文中亦掺杂不少关于饮食的描述。它用平实的语调钩沉与其相关的方方面面,却并不拔高,非将简单的口腹之欲升华为文化精粹的高度。

赵珩,作家、美食家、戏曲史研究者、文物研究专家。曾任北京燕山出版社总编辑。出身阀阅世家,赵家以“一门六进士,弟兄两总督”而成为中国近代史上的显赫家族。自幼受家庭环境影响,学养深厚,爱好驳杂,与诸多当时的文化大家如启功、陈梦家、朱家溍、唐鲁孙等先生多有过从。

在这数九严寒的凛冬,无论重油重糖高热量的扬州茶点;家厨拿手的满口生香核桃酪、帮佣们豪气的大碗面食;或是老北京各小馆的特色菜品、一碗足以引发思乡之情的莼菜鲈鱼羹,以及米兰街头随处可见、令人垂涎欲滴的甜品店;这些自带温情的寻常饮食,无一不彰显了赵珩先生对生活的热爱,用句时下略显矫情的话形容就是:“唯有美食与爱不可辜负”!

没错,不可辜负的除了美食还有爱。爱的方式也有很多种,比如怀念。作为一本以回忆录为载体的自选集,书中深情记录了晚年的赵珩先生对于上世纪若干物事及故人的怀念……

“欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处”、“驿寄梅花,鱼传尺素”、“呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”、“江上思罗袜,鱼边忆素书”等等这些温婉动人的古诗文无不说明了书信在千年历史长河中的重要性。作为传统文化形式的一种,书信自有其独特功能与魅力。而在网络通讯大行其道的今天,写信已经被认为是一种“落伍”的行为。快节奏的生活中,人们很快便能适应冷冰冰的网络信息传递功能,却忽略了一封有温度的书信其中蕴含的情感因素。赵珩先生这么一位风雅文人,自是呜呼哀哉,深切缅怀那个从前慢,车、马、邮件都慢的年代。

从上世纪六七十年代走来的中国传统式文人,骨子里自透着一股魏晋名士的情调风骨,正如读者熟知的当代著名国学大师启功先生。这位儒雅恬淡的睿智长者在2005年走完了九十多岁的一生。这位从特殊年代走来,博学通儒、国学素养深厚的大家与赵珩先生之父之间的君子之交,恰似印证了淡然恬静而又豁达洒脱的建安风骨。

冬日的午后,懒洋洋的阳光洒进房间,冲上一杯美味的花果茶,坐在暖气充裕的书房里,捧着这本小书细细研读,心中甚觉欢喜。思绪随之飘到50年前,赵珩先生在北疆大漠度过的那个毕生难忘的中秋之夜。犹记否?在那空旷的大漠,银辉倾泻的月光下,两只白糖馅的“馒头月饼”?