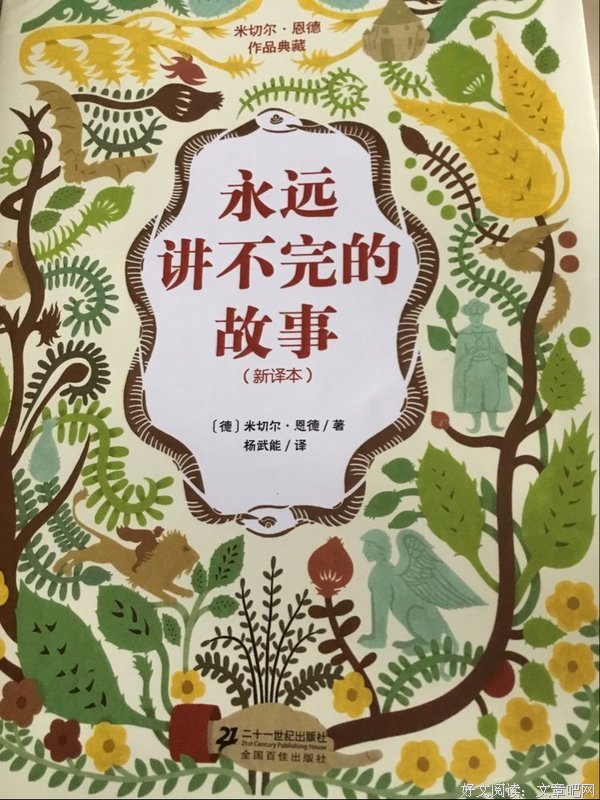

《永远讲不完的故事》是一本由[德] 米切尔·恩德著作,二十一世纪出版社出版的平装图书,本书定价:25.00元,页数:417,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《永远讲不完的故事》精选点评:

●我心里最真实的愿望是什么?

●故事嵌套的童话,开头比较平常,中后期开始走暗黑风,结尾治愈。主题和里面种种奇瑰的想象都大赞。

●“幻想是永远讲不完的故事”~~诶```哪能那么大了看童话还心潮有点儿澎湃额~~~

●治癒系

●米切尔·恩德

●它就是个有生命力的故事。长大了,它还在。死去了,它依然也会在

●史诗一般的童话

●天呐德国的童话太伟大了,不可思议。

● 一次惊心动魄、欲罢不能的旅程;一段超乎想象的幻想时间;让人一下子就掉进去的故事。从昨天看到现在,阅读完厚厚一本,这个故事已经是我最喜欢的幻想、童话故事。

●前面三分之一几乎读不下去。中间故事外的小男孩进入到书中的那一段就开始戳中兴奋点了。感觉就跟“山上有个老和尚,老和尚他在讲“山上有个老和尚,老和尚他在讲。。。””一毛一样,好奇妙。而且越来越期待,这个讲不完的故事最后到底是怎么讲完的。真是神奇的阅读体验。另外,这本书好多地方写得特别好。比如说一个人是怎么逐渐尝到权力的甜头、怎样产生“自己就是救世主”的错觉、怎么忘记了自己的初心。作者的想象力和编织故事的能力真是厉害。

《永远讲不完的故事》读后感(一):一起去冒险吧 然后背着满满的宝贝回来

如果将来有孩子 很小就让他读恩德。《毛毛》和《永远讲不完的故事》。这样美好而奇妙的旅程,早一点经历,会让童年和内心都像彩虹那样插上翅膀而美好。

当然,而立或者不惑了 都可以读 因为这趟旅途 很多人可能一辈子都没走完

感觉很好呢 整整一天都像小孩子一样 屁颠儿屁颠儿跟着一起冒险

但也许 又和王尔德的童话一样 要有更多的人生体验才能真正明白

力荐。恩德可爱老爷爷的其他书,也会一并找来看。

《永远讲不完的故事》读后感(二):永远讲不完的故事

我发现,每当我读到一本好书时都会读得很入神,着了魔似的,感觉自己也像巴斯蒂安一样进入了书的世界中,而且每当在父母的催促下不情愿地放下书时已是面红耳赤。

这本书就是一本好书,不需要繁多华丽字词的堆砌,就可以使读者身临其境。

我最喜欢的是故事情节。我似乎好像忽视了故事的内在含义,可能是因为自己读书时读得过于匆忙没有细想的原因。

故事被分为两段。第一段巴斯蒂安还在人类世界,主人公是阿特雷耀;第二段巴斯蒂安已到了幻想帝国,主人公则是他自己。在第一段,我担心的主要是幻想帝国的生死存亡;在第二段,我担心的是巴斯蒂安,担心他会失去自己的所有记忆。我十分惧怕“失去记忆”这个词语,因为我知道这就像忘记自己几个小时之前做的一个梦,忘掉了就再也找不回来了。

我喜欢的一个章节是“X”艾沃拉夫人,主要原因是这章十分的温馨,经历了众多的挫折的巴斯蒂安终于得到了关爱,使我心头暖暖的。而且我最喜欢的建筑也属变变屋,她十分的萌,光是听她的名字就感觉得到。不单单是萌,我还觉得她十分的人性化,变变屋可以通过改变屋子的大小与形状来表达自己的感情。

《永远讲不完的故事》读后感(三):永远讲不完的故事

导师曾经说过,总要有个立场,总会有个立场。

观点是属于人的,就总是要带上个人的印记,不可能没有立场。

自己也嘀咕过,理解一切,是有立场还是没立场。

但是,很久没为这个问题疑惑了。

是成熟了还是老了?

最近在看《永远讲不完的故事》,这是给孩子看的童话,更是给大人看的哲理。

巴斯蒂安就像生活中的我们,躲藏在自己的身后,看不到自己心底的愿望。

进入幻想世界和走出幻想世界,都需要爱,但爱并不简单,多少人自以为爱,却一生都不会明白。

我们的心底对权力有多少渴望?我们渴望的又有多少是我们需要的?

我们到底为自己的人生设置了多少屏障??

躲在阁楼里,为了幻想王国的命运而忐忑惊呼的是他;走进幻想,妄图主宰一切的是他——也都是我们自己。

但一切错误也都是正确的路,是不是说,我们不表露自己的内心就无法认识自己的内心,不追求虚妄就得不到真实?

还只是一种接纳,既然如此,就接受如此?

或者,只是说,我们都是凡人,有优点也有缺点,有值得骄傲的也有短板,这才是独特的自己?

从追求力量,智慧,到追求被崇拜、被爱,到追求去爱,也许,这是人生必然的过程。

如果内心不充盈爱,怎样才能付出?

但爱是不能靠财富或权力充盈的,只能靠爱。

这就是生生不息的东西吧,越付出越富有。

所以说,为立场犹疑也是个立场吧,在这不定性的表面,也隐藏着内心的善或恶。

只是自己知道,或者不知道罢了。

《永远讲不完的故事》读后感(四):惊喜之作:《永远讲不完的故事》

《永远讲不完的故事》的确带给我非常多的惊喜。

暑假以来我读了《黑塞童话集》《夜莺与玫瑰》《染血之室与其他故事》《牧羊少年奇幻之旅》《牡蛎男孩忧郁之死》《山羊不吃天堂草》(这本主要是为了找毛病)《意大利童话》,《永远讲不完的故事》是目前为止最满意的一本。

对于一个结构偏执狂,《永远讲不完的故事》最吸引人的地方在于其叙事结构上的野心:双线结构、套盒结构(读者手中的《永远讲不完的故事》、巴斯蒂安阅读的《永远讲不完的故事》、幻想国世界中移动山上的老头的《永远讲不完的故事》),以及突破套盒的野心(最有趣的是移动山上的老头重写故事的情节,让我想到《奇异博士》中的无赖谈判)。

《永远讲不完的故事》与其他童话相比,有着更为复杂和深刻(尤其是相较于我几天前读的《意大利童话》)的世界观。从矛盾设置来看,全书并没有一个完全负面的邪恶人物(避免了绝大部分故事的通病),矛盾来源于“成人—儿童”“现实—幻想”“获得—遗忘”这一根本性的、无法简单评判对错的价值冲突,之后逐渐内化,聚焦于巴斯蒂安的内心矛盾(这是我在阅读时预判到的,然后发现米切尔·恩德就这么写了)。《鬼城》一章值得反复阅读,其中揭示的关于幻想的二重性,映衬了书中最常见的黑蛇与白蛇相互衔着尾巴的意象。

此外,一本书的次情节与细节同样决定成败。《永远讲不完的故事》做的很好:阿沙泪/施拉穆芬的部分充满反讽,是我最喜欢的一个部分;昔日皇帝城的设置合理而充满以史为鉴的意义;恩吉武克对于斯芬克斯的学术研究(结论是偶然)的次情节非常对我的胃口;就连看起来纯粹是为编剧省力气的奥琳,也因为有童女皇不能进入其中而让人有了思考的余地;书中的人物为什么只能见童女皇一次?她如果再次见到巴斯蒂安会说什么?童女皇为什么对待任何事物都一视同仁?这些作家没有明说,一方面避免了逻辑硬伤,一方面确实为读者留下自行思索的余地。

《永远讲不完的故事》读后感(五):读的是最老的版本,评论再贴到这里

——谨以此书评纪念有生之年最令我感动的童话

12岁那年生日,父亲送我的生日礼物,是一本有几分破旧的从旧书摊上淘来的书,两块钱,书名叫《永远讲不完的故事》。

书就躺在我的床头边,躺了十几天。

某一个周日的早晨,我背靠在床头上,打开书的第一页。

在正式开始之前,前两个序的故事就已经那样精彩。

于是我一直躺在床上,一直读了下去,记不清是从早到晚,还是一天两天,坐累了躺,躺累了趴,左眼累了用右眼……像阁楼上的巴斯蒂安,打开书再也无法停下来,一直进入了幻想王国。

小时候的我觉得人不能没有幻想。现实世界比起幻想世界实在太枯燥无味了。那时我认为一个想象就是一个世界。那时我为不再幻想了(长大了才发现那是因为失去了幻想的能力)的大人们惋惜,这么重要的东西怎么能丢弃呢?那时我从来不想变成大人,和许多小朋友不同,我想永远当小孩子,永远拥有无穷无尽的幻想。

《永远讲不完的故事》一击而中我的心声,这是一个拯救快要毁灭的幻想王国的故事,这是一个带着对童年的怀念、叹息人们失去的“幻想”、充满伤感也充满希望的故事。

我怀念那样投入、安静地读一本书的年纪。被吸入一本书的感觉,就像巴斯蒂安读《永远讲不完的故事》时的那种环境——在某个狭窄的角落里,也许有点漆黑,有点令人恐惧,外面落着雨点,有点凉意;而我们有一盏昏黄而温暖的灯,裹着一床旧毛毯,书边摆上一块腊肠面包……没有任何人来开灯,告诉你该吃饭了,该睡了;没有任何人来敲门,告诉你出来吧,该走出来了。我们完完全全、彻彻底底投入到一本书当中去,忘记了一切烦恼和负担……那曾是一件多么美妙的事。书的快乐,幻想的快乐。

初二还是初三的时候,我把书藏在奶奶家的小柜子里,跟许多我想藏的宝贝东西一起,放了很久,忘了它还在不在。有一天,跟我总吵架打闹得厉害的表弟偷偷把书放回了我的柜子,书更破了,多了一两块血迹什么的。表弟以为我会生气吧,但我笑着问他:“好看吗?”心里很期待。

总之我想再读读永远讲不完的故事,尤其是前面那两个还是三个“无关的故事,故事之外的故事”,一个做梦的人,一个调皮的小孩,还有什么……?我要找回我的幻想王国。