《经济学与法律的对话》是一本由[美]大卫·D. 弗里德曼 / David D. Friedma著作,广西师范大学出版社出版的平装加护封图书,本书定价:69.00元,页数:404,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《经济学与法律的对话》精选点评:

●好好玩儿的书……从成本和事后影响的角度来讨论法律,比光是道德和社会伦理更有说服力,有时候事情引发的后果比本身更严重得多。

●少点经济学基础有点点难

●还剩一百页的时候放弃了,不适合我,别这么对自己。

●很好的法经济学简介,通俗且不失严谨

●好看。

●如果说2020要做点什么,就是去念个法学硕士

●看的第二本经济学的书,用经济效率衡量法律。有些东西因为门槛还是没完全明白,道理不懂可以看例子嘛,婚配、交通事故、反垄断法、专利法、遗失喜马拉雅山底片这些都印象深刻。

●经济学家与法学家写法经济还是不太一样。用经济学思维来看法律吧,更侧重经济那一面。与读波斯纳的感觉不太一样,感觉适合刚入学时来读。

●Good intro

●经济学家总是有办法算出成本的哈。感谢姐姐抽奖得到的书

《经济学与法律的对话》读后感(一):处处难

这本书对我来讲读起来还是很困难的,超过一开始的想象。经济和法律这两种人类社会无比重要的社会学科,彼此间本来好似不相干,但以今日经济学几乎可以解释一切行为的流行趋势看,从经济学角度剖析法律肯定是很有意思的,而且也会很有必要。我是抱着这样的想法来学习这本书的,并且粗略一番的时候感觉翻译的语言很通俗,以为读起来不会很费劲。

事实却不是如此。我的问题主要在两点。一是作者将一切行为分析,无论是违规违法犯罪,还是处罚警戒刑律,都用了经济学的分析方法进行量化,从而比较成本受益和经济效率。但是很多人为将目的行为影响进行量化的过程会让人疑惑,这个量化是没有固定标准的,量的多少是个相对的感觉,而不同个体可能对这些虚拟量化的结果完全不同。再则我也会觉得是不是如此计算成本影响时不够准确,会否有很多遗漏的对他者的影响没有计算进来,从整个社会角度衡量的话,这种效率的评判还是很难说准确客观。二是作者主要在海洋法系下研究问题,大陆法系和海洋法系区别还是蛮大的,且我本来就完全没有法律专业的基础和学习经历,不具备法律思维,所以对这种英美判例对整个法律制度的影响都不是很清楚,也完全不知道转换成法条的话,会有什么改变和结果。

其实我本身还是对法律和经济的关系很感兴趣,和愿意从一个学科的思维去解读另一学科中的现象,希望还能找到这方面低阶一点适合自己的书。

《经济学与法律的对话》读后感(二):关于翻译的问题

好看,作为一个学过经济学经济法和国际商法的学生,私心觉得如果原版看起来费力,至少还是原版和中文版结合起来看,原版链接就是中文书导论第五页那个网址,网址里的内容也确实更翔实。不是说翻译水平不够,而是翻译确实做不到对原文大意的精准转述。比如就在导论,读者可能并不理解“不利签约人”是什么意思,原文是“the party drafted it”,非要翻译的话其实主要是指起草一方,那其实确实会更好理解。比如下一行的探究方法,主体简化而言就是目标和法律,objective和legal rules,原文一看就明了,两者互相可作为判断标准,翻译在我看来将将能阐明它们的联系,但乍一读要花多一些时间来厘清关系。这本书比起经济学教材而言不说特别学术,但至少是要费些功夫好好思考的,经济学就是如此,其实是有自己的框架和逻辑的,个人认为读这本书时最重要的一点就是找到作者的approach,跟着他把每一条分岔路都和主干路连起来,我们就能明白为什么研究这个课题,怎么研究的,得到什么结果,有什么应用和后续意义。但在看中文版时,其实我稍稍会觉得各部分的过渡和连接看起来相对有点弱了,那还是在我有一定知识基础的前提下。虽然我不是特别擅长于此,因为专业只是相关,但我相信会有读者和我有一样的感觉,那就是:感觉每一句都很有道理,每一句都需要摘抄。有道理确实客观反映作者本身的语句就精炼简洁,但是翻译造成的问题即在于各精炼部分的联系弱了。如果对照原版,其实可发现书并不难啃,反而各部分之间过渡自然,逻辑清晰,自然,没什么需要记的,毕竟我们的目的已经变成了学会并掌握这么一套发现并研究问题的模式。举例子如果分开看一篇论文(非数据和图表占主要部分的论文)的各个部分,我们也许也会觉得都很有道理,但结果是看完摘完我们就忘了。个人觉得经济类书不比小说美文,了解作者想展示的内核和具体展示过程是最重要的。先写到这,后续再补。

《经济学与法律的对话》读后感(三):《经济学与法律的对话》出版故事

这本书引进的时候是2016年初,是西安交大一位经济学老师推荐的。那时刚入行,对于该做什么书、哪些书能卖得好,都没有概念。只是查了一下这本书的情况,知道作者是弗里德曼的儿子,对他个人经历特别感兴趣。学二代中,生活过得这么丰富潇洒的,还真少见。

我也发现,法律出版社在04年出版过第一个中译本,书名叫《经济学语境下的法律规则》,我买了一本来看,很喜欢。同时,我觉得我可以比法律社这一版做得更好,不管是书名、设计还是内文翻译,所以我决定再次引进。

咨询版代前,我没什么自信,因为小弗里德曼其实属于比较热门的作者了。中信出版社光《弗里德曼的生活经济学》就做了三版,从03年出到10年。有点意外,这本书版权还在,而且没其他出版社竞价。

签了合同后,我就要找译者,我领导帮我问了浙大的熊秉元老师,熊老师也是国内法律经济学的大咖。他给我推荐的是浙大科斯研究中心的罗君丽老师,罗老师主要研究方向就有法律经济学,而且翻译过很多科斯的文章和科斯的传记。就这样,我把译稿交给她。

后来,我又让罗老师接了《经济学的著名寓言》这本书的翻译项目负责人,这本书耗费了大半年的时间,加上她手头“翻译债”很多,法律这本,就一直没有翻译。等到18年我找她的时候,她说抽不开时间,她跟我说,台湾译本已经翻译得很好了,感觉自己翻译也没法完全超越台湾译本,要不就用它吧。我才第二次联系台湾那边的出版社(第一次是16年,那时就像买,但我领导觉得太贵!说不如自己翻译,现在想想,当时实在是失策)。幸好他们没有把我拉黑,最后还是给了我。

编校中,主要有两个点需要讲。

第一,我把作者原版书中的边注图示还原了。这样学生、专业法律人士想要多读一些学术注释、案例和参考书目,都可以通过这个边注图示,在作者网页上找到。

之所以作者不把这些注释都放在书里,理由很多。

1.他对这些参考工具没好感。

2.而且这本书主要谈观念结构,如果加上这些七七八八,读者可能会迷失方向(他说连写书的他都会迷失)。这样还可以精简到只谈要谈的事。

3.以后想扩充或修改,都可以在网页上修改。这样就不用重新排版付印了。

我很赞同他这个想法,而且这样还可以节省一些纸,环保一些。因此,我还原了这个边注。

第二,台湾译本有很多术语译法、用词规范跟我们不一样,因为,我逐一修改过来,总共改了200多处。一些句子的翻译错误,也给修改过来了。不过,这本书,因为跟法律有关,而法律案件通常没那么简单,分析也会绕来绕去,所以也是有一定难度的,还是要认真阅读才能理解。

至于译文方面,跟04年法律出版社版的最大区别,应该是两位译者的专业不同,法律社那本译者是法学出身,而台湾这个译本的译者则学的是经济专业。个人当然是更喜欢台湾译本,要不然就不会用它了。另外,台湾译本更流畅,错误也更少(认真的读者可以对照来看)。

这本书算是做得比较顺利,出来后,也有不少公号(比如法律类的麦读、哲学园、新京报书评、第一财经、学人Scholar等)帮忙推广,销量、评价都不错。因此,也没什么好讲的了。就这样吧~

《经济学与法律的对话》读后感(四):《经济学与法律的对话》导论

我要做的事

如果世界上只有我一个人,各种问题一定很多,但绝不会有法律问题。如果再加一个人,便有发生冲突的可能。我们都想摘相同树枝上的同一颗苹果。我射伤了一头鹿,沿路追赶下去,却发现已经被你宰来吃了。

暴力相向是显而易见的解决办法,但不是很好的方法。使用暴力,我们的小小世界可能缩小成只剩一人,或者谁也不存在。更好的解决办法是有明示或暗示的法律体系,以和平的方式化解冲突,决定谁该做什么事,如果不做,会遭遇什么后果。目前所有已知的人类社会都发现这个办法可行。

我们最熟悉的法律,是由立法机构制定、由法院和警察执行的法律。但即使在我们的社会中,也有许多法律不是立法机构制定,而是由法官创造,存在于过去的判例中,用以决定未来的案件如何判决;不少法律的执行是由私人进行,不是由警方执行,如侵权受害者和代表他们的律师;许多法规以私部门规章(私人规范)的形式存在,不是法律,并由私人执行。

扩大时空环境,我们会在法律的来源和执行方式上碰到更多的多样性。如果我们考虑所有时空环境下的法律体系,那么现在美国制定和执行法律的方式,只能算是其中的一个样本——要解决人际冲突的问题,可行的方法有很多,美国的方法只是其中之一;可行的法律体系有许多,美国的体系只是其中之一。本书重点放在过去一两个世纪的英美法上,并不是因为它们比其他的法律体系重要,而是因为作者、大部分美国读者以及本书所提大多数学者,比较了解这套体系。但本书讨论的观念也适用于其他法律体系。第17章简述其他的法律体系时会谈到这一点。

有许多方法可以探讨法律体系,如从法律史学家、法律哲学家或律师的观点来看。本书作者——我——则为经济学家。我的探究方法是去问:在这个理性个人面对法律而调整行为的世界里,法律体系将产生什么样的结果?

虽然这不是唯一可行的探究方法,应用范围却很广。法律存在的目的,是为了改变人们的行为方式。行车速限的存在,是因为有人希望人们减慢开车速度。法律可能对合约上的暧昧难明之处做出不利签约人的解释,目的是要人们签约时更慎重其事。

这种经济探究方法可以从两方面着手。从目标着手,可以评估法律,确定它们有没有达成目标。从某个法律条文甚或某个法律体系着手,可以了解法律的目标何在。

经济学的中心假设是理性(rationality)——从希望达成的目的切入,最能了解行为。贯穿本书的第二个假设是,法律体系(或者至少其中一大部分)都有其意义,是带有目的的工具。这里不质疑第一个关于理性的假设,虽然它已有大量文献探讨,而我觉得其中最有趣的,当属近来的演化心理学。

第二个假设则会在本书中被一再检视。本书不断提出的一个问题,即是法律在多大的程度内可以被解释成工具,尤其是做为达成经济效率这个特殊目的的工具。这是法律的经济分析最关心的事情。第19章汇总了相关的证据,结果是尚难盖棺论定。

有什么不对?

法律体系不完全是人类深思熟虑下的产物。在很大的程度内,它是由无数个别决定组成的非计划性结果。这些个别决定包括议员对于法律中特定条款的磋商,以及法官针对特定案例所做的判决。因此,我们有可能无法找到这种体系的目标。法律体系不一定有意义,而我们也不一定能够了解其意义。人类生来就有绝佳的型态辨识能力,找得到计算机无法辨识的型态,甚至有时能找到不存在的型态。读者应该问自己一个问题,特别是在接近本书结束时这么问:经济学能在多大的程度内发现法律中的秩序,以及在多大的程度内能够创造这种秩序?

反对以经济方法探讨法律逻辑的一种说法,在于法律可能没有任何逻辑可资探讨。另一种反对意见认为法律有逻辑,但它关心的不是经济效率(economic efficiency),而是公理正义(justice)。我们惩罚罪犯不完全是为了获得好结果,而是因为罪犯该受惩罚。我们要求侵权者赔偿受害者,不是因为这么做可以给人不去侵权的诱因,而是因为凡造成损害者应该付出代价。我们坚持小孩子把房间弄得一团乱时应该清理干净,也是基于同样的理由。

对这些言之成理的说法,我有两点回应。第一,公理正义无法适度说明法律,因为数量多得惊人的法律问题与之无关,也因为我们没有适当的理论,可以告诉我们哪些法律合乎公理正义,哪些法律不合公理正义。我们对公理正义的大部分直觉是结果,不是原因——我们认为法律合乎公理正义,因为我们从小到大被教的就是这些法律。

第二,在许多案例中,我们认为自己支持的法律合乎公理正义,其实它们本来就具有经济效率。为使这件事更清楚地浮现出来,我在分析中完全忽视公理正义的问题。为了衡量及判断法律如何成功地满足人之所欲,我把想保有自身财物的欲望与小偷想偷走这些财物的欲望,放在完全相同的立足点上。另一方面,读者将看到很多表面上合乎公理正义的事情(如惩罚盗贼的法律,以及要求把房间弄乱的人收拾干净),到头来适得其反。我想,这是很有趣的一件事。

为谁而写?

本书的读者对象有三类。第一类是所谓的聪明外行人。这种人认为了解法律和经济学本身,这两者间的关系,以及这两者跟他自己和这个世界的关系,是很有意思的事。第二类是法律专业人士,他们希望多了解如何在本行运用经济方法。第三类是学生,最有可能是经济系或法学院学生,看这本书是因为教授要他们看,但我希望这不是唯一的理由。

为这么多不同类别的读者而写的一个问题是,他们的要求各不相同。学生,尤其是法律系的学生,以及法律专业人士,希望多读到一些学术性注释、案例和参考书目,但聪明的外行读者可能觉得累赘和没必要。于是我把学术性的参考工具移到网络上。本书是为外行读者而写,不加注释,引用的案例或参考书目极少。我采取的配套措施是设立一个网站,尽量加进学生或法律专业人士觉得本书可能遗漏的内容。本书利用页边的图示把两者链接起来,网址及对应的内容如下所示:

www.daviddfriedman.com/laws_order

引用一本书或一篇文章

W 链接到网络书或文章

C 案例

M 数学运算

R 其他评论

用这种方式写书的一个原因,是我对学术性参考工具不是那么有好感。把参考案例、文章等开列出来,当然有帮助,但本书基本上是谈一个观念结构,很容易在学术细节中迷失方向——不只读者会这样,连作者也难免。

我希望把本书精简到只谈要谈的事,其余的就利用现代科技移到唾手可及的网络上,如此便可享受学术参考工具带来的好处,却不必负担成本。同时我也有个地方,能够不断更新和扩充内容,不需要花大笔钱重新排印付梓。读者如愿助以一臂之力,请在本书网页上找我的电子邮件地址。

本书架构

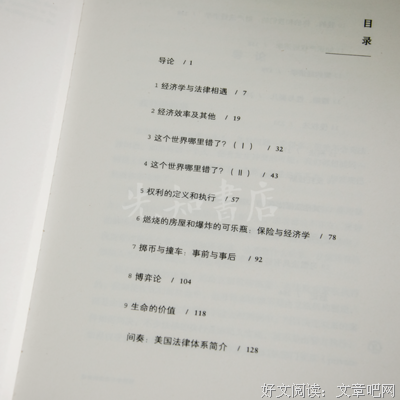

进行法律的经济分析有两种方法,一个是依经济观念,另一个是依法律领域。本书两者兼容并蓄。第一部分概述基本经济概念,如理性、经济效率、外部性、生命价值、风险分配的经济原理,它们可以用来了解范围广泛的法律问题。之后有一章间奏,简述美国的法律体系如何建立,主要是供律师和法律系学生以外的读者阅读。第二部分接着把经济学用在分析法律的核心领域,大致来说,内容包括法律系学生一年级课程会学到的东西,并据此安排前后顺序。

最后一部分用各种方式把本书所谈付诸应用。里面有一章探讨与英美法非常不同的法律体系;有一章讨论为什么美国要用两套法律体系(侵权法和刑法),以不同的方式做大致相同的事情,以及能不能废除其中之一;还有一章探讨法律(至少是法院判例)具有经济效率或不具经济效率的各种证据。最后一章总结全书对法律体系所做的分析。