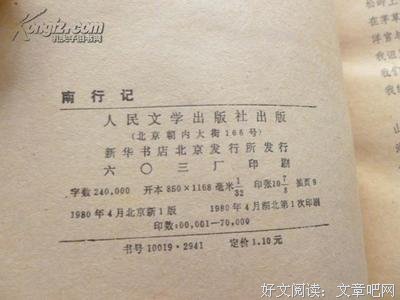

《南行记》是一本由艾芜著作,云南人民出版社出版的平装图书,本书定价:16.00元,页数:121,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《南行记》精选点评:

●非常有趣味

●境外之奇遇,冒险精神

●以天为盖,以地为席。 此般苦中作乐的超脱,只有经历了才知道

●2、30年代云南素描。

●熟悉又陌生的西南边陲,在艾芜的笔下有一种潮湿的、笨拙的、孤单的感觉,让人一阵恍惚。 我突然觉得,就算是在现在,如果沿着不起眼溪流往迷雾里走,在那些深绿色的寂寞的山后面,他们仍然和当年一样,真实地活着。 是人生的难,也是行走的自在。

●艾老说,人应该像条河一样

●启蒙神书

●艾芜用汗水写的东西。

●写得真好,蜀地出才子。

●这个节奏还是挺好看的. 虽然我没看过电视剧.

《南行记》读后感(一):南行记

不知道为什么

从小到大我的脑海里都深深印着南行记电视画面

虽说很清晰但是仔细想想却又只是一个模糊地感觉

不记得是谁演的,不记得讲的什么内容

却又一直埋藏在我的心底

那天偶然发现了这本书

于是买了下来

希望自己不要遗忘……

《南行记》读后感(二):中国版《在路上》

在我很小的时候,看过一部王志文和许晴演的连续剧《南行记》。

后来才知道原著作者是艾芜。

以后有时间了才看了这本原作小说。故事由N个小短篇组成,讲述了作者从成都开始流浪、一直到了缅甸途中的故事。

看完了我第一直觉就是把《南行记》和凯鲁雅克的《在路上》联系起来了。《在路上》我一直看不懂,也看不下去,更看不出来美国垮掉一代是如何迷茫;而《南行记》讲一个年轻的民国穷知识分子的流浪路程,由于文化背景的相同,确实能看出当时的众生百态。

这书有空的时候值得读读。看完了有独自远行的冲动。

《南行记》读后感(三):艾芜,行走的歌者

“一提起漂泊,就心神向往,仿佛那是人生最销魂的事”。初识艾芜是在一堂语文课,教师娓娓讲述《南行记》中的故事,情节跌宕,命途艰辛,顿时被吸引。作者的笔名很是奇特:艾草,荒芜。生就于荒芜土地上的野草,备受残耗,却也顽韧凶悍,恰如不朽的生命,岁岁枯荣。 血液中似乎遗传着流浪的鲜红,几乎每一刻都有远行的冲动。一九二五年,作者从四川打着光脚板走到云南,一个人去往阔大的天地里,从此摸爬滚打,酸甜辛辣。昆明是用饥饿和鄙夷来迎接他的,正如作者在书的第一篇小说《人生哲学的一课》中所述,独自茫然地踯躅在昆明的街头,领略了残酷的异乡的秋天。 放任灵魂于路上,体悟青山壮美,流水潺湲,一路走来一路歌,这无疑是所有年青人的梦。云南风光旖旎,女子秀丽,浸润在水气里的山野、松岭多了几分柔情与灵气,尽管旅途坎坷,风餐露宿,相伴而行的景致却是赏心悦目,是对心灵的慰藉,是属于人生的馈赠。 文字是语言之舟,载着故事与情感向心田漂渡而来,路遇汪洋,乘风破浪。我尤爱《南行记》的语言,拗峭崛韧,艰辛深沉,有浓郁的热情,有无奈的喟叹。时而忧郁轻灵,“昆明这都市,罩着淡黄的夕阳,伏在峰峦围绕的平原里,仿佛发着寂寞的微笑”;时而愤慨激昂,“就是这个社会不容我立脚的时候,我也要钢铁一般顽强地生存!”;有云雾般的渺然,“烟霭也似的的遐思和怅惘,便在我岑寂的心上缕缕地升起来了”;也有黄昏般的苍茫愁绪,“我记起这时从小窗里透出灯火的故乡的家,灯下共语的每一个熟悉的容颜了”。书是精简的小册,泛黄的纸张透出古旧气息,读者便在这气息里亦步亦趋,跟随着不断变换的视野,松岭上,山峡中,去获得对生命的体认以及行走的真谛。所谓真谛,便是在这命运的急流里溯游而上,捕捉疾疾掠过的温存与热情,一颗心,磨砺复磨砺,终于熠熠闪光并鲜活着了。 旅行本身就是哲学。在追求形而上意义的过程中,体肤之温饱变得可有可无。衣衫褴褛然而内心却丰盈,在常人看来或许过于单薄的人生,在笔者的眼中成为命运丰厚的嘉赏,夕阳西下,寒鸦归去,秋风向晚,炊烟冉冉。无家可归,无处可去,踟蹰徘徊,忍饥挨饿。他说,在这离开故乡一两千里的陌生都市里,我像被人类抛弃的垃圾一样了。成天就只同饥饿做了朋友,在各街各巷寂寞地巡游。我心里没有悲哀,眼中也没有泪。只是每一条骨髓中,每一根血管里,每一颗细胞内,都燃烧着一个原始的单纯的念头:我要活下去!……昏黑的眼前,恍惚间看见了自己的生命,仿佛檐头一根软弱的蛛丝,快要给向晚的秋风吹断了的光景,我也这样强烈地想着:至少我得坚持到明天,看见鲜明的太阳,晴美的秋空的。 安逸的生活固然恬静平和,但少了冒险的冲动,缺了闯荡的激情,不免乏味空洞。我独爱颠沛的人生,流离的命境,像艾芜一样,且行且歌,一路记载世风人情,沿途风景。在松林中写下飘荡的思绪,于星空下回顾跌宕的一生。和自然为伍,与山水并肩,一呼一吸,端的是芳草萋萋,天地灵气;耳目所至,无不是青山作画,流水和弦。携此情此景,即使步入暮途,垂垂老矣,偶尔想来也是回味无穷,心驰神往。 既然选择了出发,就任由灵魂去驰骋叱咤。

《南行记》读后感(四):艾芜的流浪

初版本的《南行记》,只收有八个短篇,一个下午就能看完,回味却可以很久。

原版自序中提到的好莱坞电影《Telling The World》,以及作者的观影感受,可与鲁迅的“幻灯片事件”相对比。西方电影对现实的扭曲,一直延续至今,艾芜的文明自觉,到现在也未过时。

人生哲学的一课,纪实性很强,心理活动很真实。冷酷的社会环境,激起他生存的信念,于是乎愈挫愈勇,于是乎一路漂泊。

山峡中,艺术上最为出色的一篇,充满了各种深刻的对比。这是遥远的回忆,这是过去的历史。生存还是死亡?一次次地敲打着读者。沉重的氛围,恰与野猫子的活泼,形成对比,真是又美丽又可怕。假夫妻的安排,则隐含有性的意味。

松岭上,人物与环境的辉映。山林似海,暴怒狂风,游离于人世之外。“我”与老人,则是天真与世故,平常与癫疯的对比。其中某些段落,腐女也许会喜欢。

在茅草地,洋官与鸡,我诅咒你那么一笑,此三篇相互关联。复杂的自然环境,复杂的人文地理,处在各种势力夹缝中的生存状态,构成了一副生动而悲郁的边地生活画。社会生态得到了呈现,作者的世界观也清晰起来。时代的大环境,小故事后面的大背景,好的读者应该能够体会到,好的研究者应该能够再加以发掘,才能不辜负了作者的一番苦心。

我们的友人,我的爱人,前者表现了作者在待人接物上的善良,后者明确表达了他的政治倾向。流浪者在历经磨难之后,回到祖国,并且找到了人生的方向。

作为处女作,艾芜的文风并不成熟,偶尔会显出笨拙,然而却带有一股原生态的,震撼人心的力量。这与他的亲身经历是密不可分的,流浪不是旅游,为生存而斗争,所得到生命体验,远非走马观花可比。艾芜是真正的流浪者,又能写成佳作给大家看,这是中国人的幸运。

阅读《南行记》,我感受到作者的激情,也体会到字里行间的不易。流浪的经历很苦,恰如其分地描写下来,难度更不低。这是对能力和心态的双重考验。艾芜的文字中有一种精炼,有一种朴实,有一种实事求是,与他的革命情怀并不矛盾,而是相得益彰。细节不算完美,大方向上却是正确的,何况在不完美的细节中,读者反能够直面粗粝的现实。

艾芜的流浪,是一个人的流浪,又不是一个人的流浪。

流浪的,不仅有肉体,而且还有精神。《南行记》中所描绘的世界,那是边缘人在边缘之地的生活,也是流浪者眼中的流浪者。离开了定居者的世界,并不意味着如仙人般悠闲自在,这里有着别样的风情,为生存而挣扎却是同样有的,甚至更加惨烈。

艾芜的流浪,走出的是小我,回来的是大我。

从第一篇到第八篇,不难发现作为主视角的“我”,心已经是越来越宽广,越来越贴近劳苦大众。老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。同情心来自于推己及人,流浪者深刻体会了自己的苦和旁人的苦,心中便有大爱。

艾芜的流浪,对于后来的写作者,是个启迪。

创作需要个人经验,个人经验有其独特性,如何将其表现,更有不同的方法,不同的目标,不一样的结果。

艾芜所走的路,正是一条低调朴实的林荫小道。

再来看《南行记》的前八篇,作者在文中所塑造的自我形象,更接近于他所同情的劳工阶层,而不是清高的知识分子——他将自己的身段放得很低,有政治觉悟却不搞宏大话语,看似零散的八个小短篇,却在现代文学中构成一道独特的风景,据我看来,其内心格局并不输给那些长篇累牍的大作。