《会见戈尔巴乔夫》是一部由沃纳·赫尔佐格 / Andre Singer执导,Mikhail Gorbachev / Werner Herzog / Ronald Reagan主演的一部纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《会见戈尔巴乔夫》精选点评:

●某种意义上,也是末代皇帝

●像是一篇以国际关系做背景的政治人物小传文。约二分之一的内容是关于戈尔巴乔夫对于去核化和世界和平的贡献——尤其是终结冷战和两德统一。戈氏回顾总结得也很妙,“冷战的终结不是姓资姓社的孰胜孰败,而是两方皆赢。” 导演的镜头里都是对戈氏正直坦率又可爱的性格的敬爱,还有对他担不起的不能承受历史之重的惋惜。新料无几,但很值得一看。

●赫尔佐格毫不掩饰对戈尔巴乔夫的尊崇乃至爱戴,使得片子主观性过强了,作为纪录片也就一般般,戈尔巴乔夫也确实算得上一个悲剧性人物

●"We fought until we ran out of fights - this is how you must live your life."

●7/10 A Herzog film at Werner Herzog Theater with Herzog in person

●戈爾巴喬夫努力營造的和平世界又一點點步入敵對的深淵

●最大的感想是 电影和书籍真是两种全然不同的信息载体。最近刚好接连啃了两本有关苏联解体的书 电影中一闪而过的细节往往在书中有整章的描写。真的想了解这段历史的 更需要看书。但电影把戈尔巴乔夫拍的丰满了 他是个伟人。

●片名就已经说明这不是一部有大抱负的作品,赫尔左格以一贯的真诚,温情但内敛的风格和他的世界观讲述了那些重要的历史时刻。

●we tried 香港电影节看的 看哭了

《会见戈尔巴乔夫》观后感(一):在哈瓦那读《最优化规划论文集》

在哈瓦那读《最优化规划论文集》真是神之讽刺。康托罗维奇的线性规划分配理论不仅为他带来了诺贝尔经济学奖,还成就了前苏联计划经济时代的辉煌。戈尔巴乔夫新思维固然深刻,操作起来却毫无章法,贸然通过《苏联所有制法》等于自废顶层模型。市场经济过渡无序自然无法说服内部力量认同(希拉耶夫和叶利钦跳反),自顾不暇哪还管的了外部盟友(卡斯特罗遭殃)。

纪录片《会见戈尔巴乔夫》拍摄的时节,美宣布核武库即将现代化(一周前该项目预算又增加了300亿美元); 俄回应跟进;同日总书记宣布国防开支增加8%。戈尔巴乔夫自认为最大的政治遗产,军控,已经名存实亡,尽管退休老人循例露面“敦促”和“警告”。历史似乎再一次印证了自废武功式的洗心革面往往难以实现。片中一直盛赞他锐意进取的德国智库学者在片末含蓄地评价道:“他想朝民主和市场经济方向转变,但凭的仅是直觉。”

污名许久的“苏联专家”和“计划经济”值得审慎回看。咱们还在大跃进的时候,

《会见戈尔巴乔夫》观后感(二):戈巴契夫,幸会

《会见戈尔巴乔夫》观后感(三):赫尔佐格会见戈尔巴乔夫:重新回顾苏东剧变

德国导演维纳·赫尔佐格2018年的纪录片《会见戈尔巴乔夫》,以导演本人与戈尔巴乔夫的对谈为主线,重新回忆了二十世纪八十年代末九十年代初苏东巨变的历史及其影响。

印象中这是赫尔佐格第一次拍摄如此具有政治色彩的宏大主题电影。在访谈中,作为德国人的他自然对柏林墙倒塌事件有着浓厚的兴趣。另外,他还和戈尔巴乔夫聊了后者已逝的妻子及他的家庭生活。

尽管议题政治性浓厚,但这部纪录片实际上依然聚焦于导演本人一直关注的母题:一个特立独行的人(an extraodinary man)。他们可以穿越热带雨林,可以将一艘巨轮拉上一座山,可以与熊共舞,可以在火山爆发之时依然泰然自若,当然,也可以凭借一己之力加速一个政权的灭亡。

以下译文出自赫尔佐格官网(https://www.wernerherzog.com/),对戈尔巴乔夫与这部纪录片进行了详细的介绍。

一、开场 Introduction

米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)改变了世界——尽管大部分依然是未解之谜。当这个世界进入二十世纪尾声之时,全球政治的根本分歧看上去依然没有弥合的可能。苏维埃阵营巨大的、无法穿透的力量,看上去牢不可破,其反对美帝与西方价值观的决心亦坚不可摧。改变似乎不可能发生。

然而,就在短短几个月时间之内,整座苏维埃大厦土崩瓦解。苏维埃国家们纷纷取得独立,俄罗斯开始向整个世界开放,美苏关系也发生了翻天覆地的变化。由于我们身处在一个被美国与欧洲飞速发展的政治情势所掌控的世界,也由于一个尘埃未落俄罗斯看起来要改弦更张,并开始在东方威胁着制造一场新的冲突,因此这场发生于近三十年之前的政治逆转,开始重新引起当代人的兴趣。

2009年的戈尔巴乔夫,站在法国艺术家Serge Margin所雕刻的他自己的雕像旁 ©️ CNN苏联解体所引发的巨变,主要出自一位非凡的男人之手。米哈伊尔·戈尔巴乔夫从小在一个普通农场长大,后来成为了政治局中最年轻的成员,随后当选苏联总统。他所带来的变化震撼了全世界。他是如何做到这一点的?他是如何力压那些身上的每一个政治细胞都旨在坚决维护与推进苏共的团队骨干的?他的行动如何影响了我们今日的世界?

另一位非凡之人决定搞明白这些事。在苏联解体即将迎来30周年之时,访谈风格独树一帜且极具穿透力的维纳·赫尔佐格,与戈尔巴乔夫进行了对谈。赫尔佐格不仅想要理解作为政治家的戈尔巴乔夫,也想要理解作为人的戈尔巴乔夫。在经历了这么长时间的反思之后,他相信戈尔巴乔夫已经做好了分享其想法与感受的准备。这是一个惨淡的胜利——其生涯犹如过山车一般,从一个国家的最高领导人,急转直下,被卑鄙地软禁。他纠正了一些什么事情,又有什么事情完全走歪了?

维纳·赫尔佐格通向改革(perestroika)与信息公开(glasnost)之路并非一帆风顺;戈尔巴乔夫犯下了错误,这是他愿意承认的。另外,他低估了他支持的鲍里斯·叶利钦(Boris Yeltsin),后者最终背叛了他:“我可能过对叶利钦过于宽容与民主了。我本该让他成为一名驻英或者是英国前海外殖民地大使。”在其暮年(他在拍摄这部电影时86岁,身体已经越来越虚弱),戈尔巴乔夫的观点与思想依然尖锐;相比过去,他已经放松了不少警惕,并做好了下最终结论的准备。通过这个访谈,我们可以看到一个全新的、从未见过的个人历史档案,并开始为这位传奇的俄罗斯人描绘一幅新的肖像,并获得关于一个时至今日,其余波时依然在影响着我们的日常生活的变动时代的全新理解。

这个曾经的非凡之人如今在某种程度上算是大隐隐于市,很多当代自命不凡之士都以为他们知道到底是什么塑造了他复杂的人格。岁月之河给了那个年代的政治家们揭开尘封多年的笔记与抄本的准备,当然其中还包括个人的回忆。电影摄制组记录下了他们对他的深入看法。不同国家的政治家们持不同的观点。戈尔巴乔夫是一位有号召力与有天赋的领导,还是一位时势造出来的英雄?他是结束了冷战,避免了内战,为更好的美苏关系打开了大门,还是一位扼杀了社会主义之梦,使得俄罗斯陷入一种新的独裁政体,从而导向一个更加苦涩的美俄关系的悲剧性的、失败的改革家?

1984年的戈尔巴乔夫,参加十月革命纪念日 ©️ CNN当然,他的政治结局并不美好。有些人将他描述为一位莎士比亚式的英雄,将他与失去了王国的李尔王相提并论。现在,在一个俄罗斯与美国政治皆不稳定的氛围中,我们更需要理解戈尔巴乔夫所留下来的遗产是什么。在这部电影里,戈尔巴乔夫反思了他的行为是如何导致美俄关系一步步走向今日特朗普与普金所主导的局面的。他的故事是否加速了如同特朗普与马克龙这种另类的、非传统型领导人的出现?无论是对于那些经历了那个独特时代的老一辈人,还是对于对那个年代几乎一无所知的新一辈人来说,这部电影都能提供重要的观点。

二、主要内容Contents

这部电影旨透过戈尔巴乔夫的眼睛来理解这场巨变,还将引入那些曾与他共事(或敌对)的人的言论来做一个比较。电影只会采访那些认识他,或者是曾参与过他执政期间所发生的故事的人,从而充实并丰富关于这场历史事件的素材。

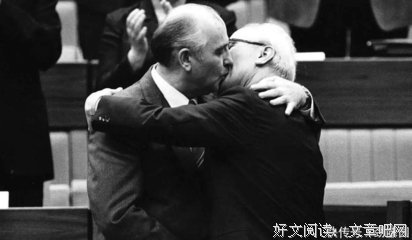

《会见戈尔巴乔夫》剧照其它计划之内的采访包括前美国国务卿乔治·舒尔茨(George P. Shultz)、前英国首相约翰·梅杰(John Major),德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)与前波兰总统莱赫·瓦文萨(Lech Walesa)。

另外还有一些戈尔巴乔夫与世界领导人之间的对话材料,其中包括里根、布什、撒切尔、赫尔穆特·科尔(Helmut Kohl)与教皇圣若望·保禄二世(Pope John Paul II),将会有配音演员重新配音,以赋予戈尔巴乔夫所经历的时代、问题与事件以当下性。

《会见戈尔巴乔夫》剧照电影不仅聚焦于公开的政治舞台,还将考察戈尔巴乔夫的家庭与私人生活,尤其是她妻子赖莎(Raisa)。直到1999年去世之前,她都一直扮演着至关重要的角色。通过他家庭生活这个语境来理解他的过往与当代,是构建关于此人的复杂图景的极其重要且感人的一部环。

赫尔佐格 -戈尔巴乔夫的对谈将会成为这部电影的主体部分。赫尔佐格关于戈尔巴乔夫在过往的角色以及他对今日时代之担忧的问题,构成成为赫尔佐格这部电影之旅的主线。在其中,光影交错,充满生动的细节与色彩。

《会见戈尔巴乔夫》剧照戈尔巴乔夫对布什说:“我们都不该为德国的分裂负责。历史以这种方式发生了。让历史继续在未来决定这个问题该如何解决。在我看来,我们对此领域的理解愈发深入。”布什对戈尔巴乔夫说:“我相信科尔的行动受到了其对这些事件的情感反应深深的影响。科尔知道,当德国人在支持重新统一时,他的那些嘴上说着要支持的西方盟友实际上对前景感到失望。”戈尔巴乔夫对布什说:“让历史来决定这个进程该如何发展,并在一个新的欧洲与新的世界的语境下来看它将走向何方。”通往权力之路

在三位党的领袖(勃列日涅夫[Brezhnev], 安德罗波夫[Andropov] 与契尔年科[Chernenko])五年时间之内相继去世后,1985年,苏共迎来了史上最年轻的第一书记。54岁的米哈伊尔·戈尔巴乔夫成为苏联最有权势的男人——并迅速开始与过去决裂。

但他是如何坐上这个位置的呢?这个场景设置部分,将会回溯戈尔巴乔夫是如何从斯塔夫罗波尔边疆区(Stavropol Krai,位于高加索) 一位年轻的农场工人急速上升为国家总书记——为苏联改革打下基础……

4岁时的戈尔巴乔夫©️ CNN赫尔佐格:我是一个德国人,而或许你所见过的第一个德国人就想杀了你!

戈尔巴乔夫:我的祖父是一个集体农场主,他建议我去见一见我们的邻居。我爱那些邻居,因为他们开的店铺里有卖好吃的不得了的饼干……我那时对德国的印象是,只有好人才能做出这么棒的饼干……

戈尔巴乔夫:你拍了多长时间的电影?

赫尔佐格:从19岁开始算起的话,超过50年了。

戈尔巴乔夫:我在读高一时就涉足政治了!

政经改革、信息公开与民主

摇摇欲坠的苏联经济因戈尔巴乔夫所引入的新的改革政策而有所缓解。在他卡里斯马式的人格魅力的感召之下,态度摇摆不定的苏共允许这位新领导人制定新的政策——既包括内政,也包括外交。在接下来的几个月时间内,一个新的团队(包括鲍里斯·叶利钦)成立了,意在改革这个帝国。

戈尔巴乔夫刚刚上台,就开始大展身手。他成立了一个新的两党议会,并将将权力下放到地方政府,选举也变得更为干净透明。他修改了苏联历史,斯大林有史以来第一次被批判。他还在联合国做了一个重要演讲,向全世界展示一个新的路线图。

戈尔巴乔夫和叶利钦,1990年 ©️ CNN然而,1988年6月举办的党代大试图操控民主改革,此外,那时纳戈尔诺卡拉巴赫(Nagorny Karabakh )与亚美尼亚(Armenia)的种族与地区冲突危机日益严重。这两个因素严重侵蚀着戈尔巴乔夫政治经济改革的基础。

戈尔巴乔夫:“我觉得我们当时在做的事情的方向是很明确的,但是这个方向后来被改变了。更多的民主,是首当其冲,也是最重要的事情。我还想要更多的社会主义。”

核议题

赫尔佐格:我的困惑在于为什么核武器如此屡禁不止。例如北韩,就很令人头疼。

戈尔巴乔夫:我们已经可以抛弃中短程核弹。我们基本上已经成功了。大部分武器实际上都已经被销毁了。这意味着我们是可以做到的。我们是可以成功的。因此无核化的关键在于,我们需要旗帜鲜明地反对那些试图加速军备竞赛的人们。

赫尔佐格:先进武器系统。你觉得最大的挑战与最大的危险是什么?

戈尔巴乔夫:这是我多年以来一直在处理的事情。我们和美国人都太清楚核武冲突意味着什么。它意味着文明的终结。因此我觉得这就是为什么有必要开启无核化进程,开启合作。

帝国的崩溃

在与莫斯科市委书记鲍里斯·叶利钦一同成功抵抗早期政敌之后,戈尔巴乔夫恢复了他的这位未来继任者的声誉,后者成为了新成立的苏联人民代表大会的最高人民代表,这是七十年来的第一个民主议会。随着共产主义的迅速衰退,苏联国内与其加盟共和国的不安开始上升,并传至华沙条约(Warsaw Pact)的盟友那里。

赫尔佐格:你认为苏联的解体是不可避免的吗?

戈尔巴乔夫:每个人都相信我们需要做点什么,问题与缺点如此之多,足以使我们陷入一场无法控制的彻底崩盘局面。我们需要对苏联进行改革。但是有一些人,他们性子急得很,因为他们想要拥有权力,他们想要使自己的计划得逞。

德国重新统一

戈尔巴乔夫:我们共同工作,积极地推动东西德的和解与合作。这最终导致了德国的重新统一。

赫尔佐格:这真是非同凡响。我们德国人看到这种情况,都感到极为心满意足。

戈尔巴乔夫:我们能够使我们两国更加紧密,而且这使得我们之间的友谊逐步发展,其中也包括那位如今执政的非凡的女人安格拉·默克尔。我很喜欢她。她是一位政治领袖。一位强大的领袖。

三、尾声 The End

从1991年8月份未遂的政变中挺过来的戈尔巴乔夫,于年底卸下国家领导人一职。叶利钦接管了他在克里姆林宫的办公室,被选为俄罗斯联邦的总统。十一个加盟共和国宣布独立,苏联退出历史舞台。米哈尔·戈尔巴乔夫,这位在世界政治舞台中指导了最为戏剧性大戏的设计师,开始从旁观者的角度来观看世界的潮起潮落。

赫尔佐格:你能说说你的前妻,你那位已故的妻子,赖莎· 马克西莫夫娜(Raisa Maximovna)吗?

戈尔巴乔夫:我们从未对彼此感到厌倦。我们所拥有的最美好的时光,都发生在只有我们在场的时候。这种感觉就是上天自有其安排,让不同的两半结合在一起。

赫尔佐格:你记得她的声音,她的笑声吗?

戈尔巴乔夫:是的,当然记得。

赫尔佐格:她的味道,她的芳香?

戈尔巴乔夫:全都记得,全都记得。比你所能想到的还要多。

赫尔佐格:如果你现在有权对美国人民直接发表讲话,你现在会对他们说什么?

戈尔巴乔夫:我希望美国人会有自己的改革政策。我觉得与其喋喋不休于谁黑了他们的电脑,或者说对这种事情感到沮丧,他们不如脚踏实际地多做事,用他们的双手做好每件事。而且我觉得我们都会乐见其成。

四、导演陈述 DirectorStatement

米哈尔·戈尔巴乔夫执政苏联的七年时间(1985-1992),是二十世纪历史中最重要的七年之一,我们不仅见证了苏联的垮台,还见证欧洲其它地方与这个世界永远的改变。

赫尔佐格在莫斯科,2018年我们这部关于曾处在大巨变时代舞台中心、如今风烛残年的男人的纪录片,将会呈现三十年前发生的事件的内幕及其对今日世界的改变。在其帮助之下,我们得以从个人的视角重新检视那场导致世界上最强大的帝国分崩离析的历史。戈尔巴乔夫的谈话有趣、富有启迪性,而且独一无二。电影将会使新一代人更加了解那一个动荡的岁月,而他们目前正在亲身经历一个新的动荡时代。

(文章首发于微信公众号“非虚构NFCine”)