《吉日安葬》是一部由王通执导,谭宗元 / 张志勇 / 季勤主演的一部剧情 / 短片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

偏僻村庄正在热热闹闹地举办一场葬礼,去世的老人是上届村长老王的老伴刘老太,风光的葬礼背后却另有隐情。为了让儿子竞选村长又不想把老伴火葬的老王想出买尸代替刘老太火化的主意。一切看似顺利结束时一场意外打破这一平静,躺在棺材里的刘老太在老王想要偷偷下葬时意外的复活,一场荒诞的悲喜剧由此展开……

影片是根据社会上“火葬取缔土葬”的热点新闻为背景而讲述的由一场荒唐的葬礼而引发的对于人性的思考。

当老王头偷偷土葬自己的老伴儿时,刘老太奇迹般的复活了,如果只是要玩形式,故事到这个程度已足够。然而王通导演想更进一步去表达故事背后的寓意,刘老太再次回家后被安排在不透风的小屋子里,担心被人发现后影响儿子的村长选举。而刘老太再次的死亡结局变成了对众人的讽刺。

影片通过在土葬改革背景下谋划的一件买尸火葬的荒诞故事,进一步揭露故事中各个人物的私利、谎言、贪念,最终将自己推向一错再错的绝境。

有关影片本身,可从刘老太复活分为前后段,从整个影片长度看,前段有些缓慢,并且到这里已经可以看出这个影片想要表达的想法。但后段的故事占全片2/3的时长,或许这正是导演想要阐述的,人性的丑恶在后段中都有所表现。

有关火葬和土葬,这应该是循序渐进的事情,不应该一刀切,倘若有人说这是封建迷信,那么这也有关老一辈的信仰。

有关影片幕后,作为一部半小时的优秀学生短片,影片所产生的12W费用全由导演一人承担,实际拍摄也只有三天时间,演员全是北京市某郊区的普通农民。倘若资源充裕,此影片会是一部更加出色的作品!

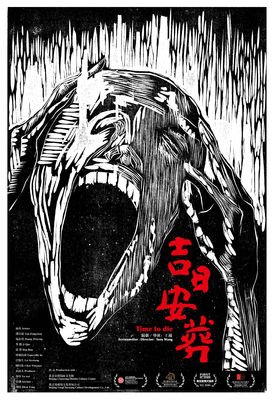

《吉日安葬》影评(二):简析《吉日安葬》构图

母亲的第一次出殡这部影片的构图十分的对称,可以说是通过构图展示了人物的关系

电影中的镜子,玻璃,一般都是人物内心的真实写照,而这个镜头向观众很好的展示了,3个人物(包括照片里的人物)的内心与发展绝不是现在这么简单

结尾,母亲再次去世,驴子出现在车后父亲对母亲的抱怨母亲的离开,展示出后面的照片总之,这部影片揭示了人性的扭曲。一直由剧情推动着父亲选择,一步步将父亲逼于一个越来越紧迫的处境,在电影中属于一种很常见的手法。

《吉日安葬》影评(三):荒诞的死,真实的生

“丧葬”是个很讨巧的题材,它天生自带一种深刻感。很多小说喜欢描写葬礼的场景,烘托普通人在宿命面前的无力,让人自然而然地把自己的人生投射到宏大的背景中去,比如《穆斯林的葬礼》,《百年孤独》。丧葬也是一个很难以融入故事的题材,它本身是一个片段,一种状态,缺乏前因后果,任何一个故事都可以由死亡开始,也都可以用死亡结束。上学的时候最喜欢把葬礼写在剧本的结尾,人物的走势一旦不明确了,干脆一死了之,表面上追求出人意料,震撼人心,其实这是最不负责任的写法。《吉日安葬》虽然是丧葬的题材,却没有刻意追求葬礼在片子中的分量,而是情节先行,将葬礼作为过场,顺水推舟,一笔带过。用一个看似荒诞却平实饱满的故事承托了导演对社会讽刺的野心,是难得一见的举重若轻。

片子的灵感源自于一则社会新闻,因为土葬改革,很多农村老人选择提前在政策实施前死亡,以避免火葬,这是中国改革化进程中常见的场景,落后的传统习惯和强制实行的新思想之间的矛盾。然而全片使用了非常简洁,平实的电影语言去描写政策和村民之间的冲突,没有新闻里写的老人抱着棺材哭天抢地,也没有集体服药自杀这样的噱头。反而是很自然的,用一段镇长和老村长之间的对话,完成了对一个时代变革的背景描写。甚至连这段对话中双方的台词都是异常冷静的,迂回的,各自透露着一分无奈。最后镇长拿起帽子,撂下一句“你们村不是马上要换届吗?”,作为一句中国观众心知肚明的讽刺语,点到为止,不拖泥带水。对其后情节的铺垫清楚利落,恰到好处。

导演王通是我大学同班同学,《吉日安葬》是他的研究生毕业作品。像很多独立电影导演的处女作一样,电影的语言扎根于他熟悉的环境。故事背景建立在一个特点并不明确的农村,就像中国千千万万正在转型中的农村一样,是抽象的,面谱化的。象征着集体时代的大喇叭广播,灰突突的黑板描着“建设新农村”的大字,演员手里擦擦作响的搪瓷杯。这是一个高度符号化的时代,是一种对于故事背景中的传统和守旧的暗示。它表达了集体和个人之间固有的联系和疏离,使故事成为了一个一个可以发生在任何人身上的故事。即便如此,对于“土葬”的执念并不能很好的脱胎于农村的大环境中成立,起码对于我来说,“为什么要土葬”是我在片子中一直不能明确得到解答的疑问。

导演使用了一种非常克制和冷静的叙事手法,没有过多的给故事背景和情节转折寻找合理性,营造了整个历史大环境中小人物生活的宿命感。这种有所保留的克制体现在角色上,使得老村长对于火葬的态度也是模棱两可,易于妥协的。唯一表达了不满的是他的儿子,而他的不满不是对于政策本身,更多的是对自己的父亲:“强制火葬的日子是初十,明明可以光明正大地土葬”。这是一种逃避式的反抗,善于寻找政策缺口的典型中国人的形象。

老村长为儿子的这份幼稚有些恼怒,因为他所做的这一切都是为了儿子能在村长换届选举中谋得一席之地,甚至不惜连累“委屈了老伴儿”,儿子却并不想领父亲的情。这是中国社会转型中另一幅常见的图景,传统家庭中父权的逐渐丧失,父母为孩子安排一切的陈旧观念正在逐步被质疑。父亲的期待和儿子的叛逆之间又有一层冲突,这一层对立和冲突在某种程度上讲代替了本应作为主题的,村民和政府之间的矛盾,使得影片不那么激进,那么讽刺,也更适应国内的文化氛围。

如果说在这个荒诞的随机事件打破平衡之前,人物的心理活动是合理的,明确的,那么在这个随机事件发生后,整个故事才真正的饱满起来,每个人才真正找到了他在这个故事中的作用和位置。随着情节的发展,牵扯的人物越多,这种荒诞反而越合理。好像正因为这个随机事件的发生,一切才像真的了,所有人物如同一棵藤上的葡萄,真正的串了起来,活了起来。导演用一个特定时代的特定事件,去描写一种典型的传统价值与新观念之间的矛盾与妥协,是非常聪明的做法,它涉及的谎言是不得已的谎言,它涉及的命运是时代裹挟下的命运。

《吉日安葬》用三十分钟的时间给我们讲述了一个巧合中存在合理,普世中存在特例的故事。镜头语言平实,毫不花哨,剧本也非常用心,每一句台词都经过雕琢,绝不多着一墨。抛开荒诞的转折和诗歌式的结尾,其实导演将背景放在这个特定的新闻事件中,无疑显示了更大的野心。也许他想向人们揭示中国改革化进程中人们内心的冲突与矛盾,或者是一个小人物在时代和命运面前的被动和无力,但限于篇幅的原因,更多解读显然藏在了三十分钟以外的地方。正如歌德所说:“艺术既是现实的主宰,也是现实的奴隶。”希望这个三十分钟的短片能带给更多的观众不同的感受,在剧本之外丰富它所承载的思考和回味。

《吉日安葬》影评(四):FIRST Day 3《吉日安葬》对谈录

《吉日安葬》为第九届FIRST青年电影展学生竞赛单元“最佳剧情片”提名影片,讲述了一场荒诞的悲喜剧:偏僻村庄正在热热闹闹地举办一场葬礼,去世的老人是上届村长老王的老伴刘老太,风光的葬礼背后却另有隐情。为了让儿子竞选村长又不想把老伴火葬的老王想出偷尸代替刘老太火化的主意。一切看似顺利,结束时一场意外打破这一平静,躺在棺材里的刘老太在老王想要偷偷下葬时意外的复活…

影片源自一则“强制殡改”引发安庆六位老人的自尽的真实新闻。导演希冀通过这样一个荒诞的故事去接近无比荒诞的事实:罔顾民众接受心理和现实环境的殡葬改革,绑架了无数老人的灵魂。

刘小黛:这部算是目前first短片中的惊喜之作了,它采用多角度叙事结构展现悬疑气氛,利用强烈的戏剧冲突在短时间内让观众内心起伏一波三折。作为一部悬疑类型片,它反映的是一个土葬政策对农村老人的负面影响,甚至酿造出一桩荒诞的悲剧,通过一个波澜起伏的“借尸案”故事,剖析人群中贪恋谎言欺骗的劣根性。

刘小黛:我们观看的时候,都不约而同想到了去年的《心迷宫》,对此你怎么看?

大奇特:对对,主要是他们都选择了用黑色喜剧的方式去拍一个“掉包计式”的丧葬问题。《吉日安葬》是今年2月份开机的,导演是去年first训练营的学生,所以他肯定看过《心迷宫》并学习了它的长处,并且两部同是根据新闻事件改编而成的。《吉日安葬》的原型新闻大概是说农村的老人为了遵循传统,在火葬改革前选择土葬,所以他们提前“选择”了死亡。还有《吉日安葬》中“死人复活”的情节,在《心迷宫》中也有,这种情节本身就会令观众哭笑不得。《心迷宫》的更高明之处在于它的剧本结构,如果平铺直叙会大打折扣。而而《吉日安葬》是平铺直叙,如果它也玩结构的话,一是碍于时长拓展不开,二是那就实在太像《心迷宫》了。

刘小黛:没错,我来说说和《心迷宫》不同之处吧。《吉日安葬》没有像《心迷宫》一样打乱时间顺序,而是线性铺展,这也是考虑到短片时间长度的把控。然而这也导致影片密集的起伏冲突在后半段一致交待,和前半段的缓慢陈述形成截然相反的效果,让观众应接不暇,缺少细节的填充和人物内心戏的彰显,演员脸上的表情还没有看清楚就进入到了下一环节。我想铺展成长片会更加精彩,也许会不输于忻钰坤导演的《心迷宫》。

从结构上看《心迷宫》几乎是满分作品,剧本写得张弛有度悬疑迭起,但是主题上并不十分深入。而《吉日安葬》不玩复杂结构,安心讲好故事,达到加强烘托现实主题的效果。剧本流畅无拖泥带水,许多具有现实表现力的镜头都潜伏着下一段情节的昭示,相较于《心迷宫》酷炫的叙事手法,这部短片更加着重务实体现真实性。

大奇特:对片子里演员的表演你怎么看?

刘小黛:《心迷宫》内面对大量的人物群戏,连导演忻钰坤也表示处理乏力,《吉日安葬》也面临这个问题,虽然演员不多,主要围绕村长、父子、老太四人展开。当老太入葬后父子在沙滩上谈话的一幕,更是显现了作为非职业演员的不成熟台词对话,儿子内心的恐惧和父亲颤巍的抚慰都让人有忍俊不禁的喜感,村长开棺时,两位阻拦父亲的帮手就像两个木头毫无表现张力,现场观众出现频频笑场,一定程度上弱化了角色的情绪冲突,也削弱了现实题材的严肃深刻性。

大奇特:看来你是更喜欢《吉日安葬》?但我觉得老太太突然“复活”比较离谱,你怎么看?

刘小黛:《吉日安葬》没有交待老太突发事件的原因和细节,而是直接切换到父子对老太土葬还是安葬的处理问题,详略得当重点突出,后面老头对老太的抱怨,让观众明白一切事端都是因为老太对土葬的执念,这也是农村封建陋俗的符号化表露,这一处与前面买尸火葬的决定遥相呼应,让观众豁然开朗。因为村民对土葬的刻意执着和想要获得火葬抚恤金的贪恋,让人一错再错,充满荒诞意味。

刘小黛:对于影片结尾的处理,你怎么看?

大奇特:父子俩把村长绑了之后,老头对老太太埋怨了一番,致使老太太后来选择离开(老太太最后一个镜头是她夜里点着灯离家)。等到村长再带人来搜的时候,其实老太太已经离开了。结局并没有说透,让观众联想的话,就是村长会以为自己真的见鬼了。可以说结尾是黑上加黑,一黑到底。

大奇特:除了《心迷宫》,你今天还提到了《百鸟朝凤》,我没觉得它和《百》有相似之处,唯一的相似之处是新旧交替。

刘小黛:老太安葬时乐队吹响的唢呐声,仿佛是对现代新风俗的一阵情绪狂澜。土葬和火葬的权衡,如吴天明《百鸟朝凤》中唢呐和交响乐的对抗。新政策的植入,保守观念的固守,封建迷信的渗透,终将春华秋实优胜劣汰。 开棺后冲突起伏衔接不断,结尾意想不到又掷地有声,冰冷的配乐和空灵车,让人想到王小帅《闯入者》结尾的一记重锤。人性丑恶的潜伏,用戏谑的方式表达,最后给人留白想象。

从结尾来看导演对土葬呈现的是保留态度,旧习俗能否在保留的同时不必与新风俗强烈对抗,而是宽容并存,继而延续,这是一个令人深思的问题。

大奇特:我刚才说的新旧交替,我再补充一下。片中的新旧交替就是土葬和火葬的交替,土葬对于农民来说已经形成了固有的传统,这是自古以来传下来的,突然之间要改变他们的传统观念,谈何容易?并且火葬牵扯的费用也会更高。

刘小黛:这样一个非常严肃的主题,用喜剧的手法来拍摄是不是不够体现生活现实性?

大奇特:关于取材的类型,如何看待严肃和喜剧的界限?我倾向于它现在所使用的黑色幽默来讽刺现实,丧葬主题最好用黑色手法来化解,避免它过于悲观。而且将“死人复活”转变成喜剧,本身就是一件哭笑不得的事情。比如希区柯克的《怪尸案》、比利.怀德的《两代情》都是用喜剧手法来处理丧葬问题。如果严肃起来的话,那就是爱伦坡小说了,会比较骇人。国内还有《钢的琴》开场的葬礼,也都是用喜剧的手法来化解悲伤的情绪。

刘小黛:影片的摄影问题你有什么想说的吗?

大奇特:摄影没有好说的。你怎么看?

刘小黛:关于拍摄问题,前半段长镜头较多,画面转换较慢,也是情节的大段铺垫,后半段随着高潮到来冲突迭起,画面变换很快。由于是农村戏,场景都是晦暗色彩为主,摄影方面并没有太多出彩的地方,我想如果在体现人物内心焦灼状态时能够通过手持摄影的晃动感来加强,让电影摄像风格有所不单一的改变,呈现效果会更好。

供稿于FIRST电影节场刊,禁止转载。

公众号:抛开书本

《吉日安葬》影评(五):天注定的《吉日安葬》|| 导演王通专访

和王通分别后,我忽然在漆黑的回家路上想起了海顿。

古典音乐界名副其实的“海顿爸爸”,实则是个在封建时代混得风生水起的男人。他没有贝多芬“我辈岂是蓬蒿人”的豪迈气场,一生中庸富足,聪明且顺从,但作品深处仍然不乏真正大师风范的内省和从容,如泉水涌流的创作力让他的每一部作品都充满了热情和可借鉴衍生之处。

也许海顿的音乐始终只是在人生长河的浅滩从容流淌,终是难以进入陡峭险滩,但我们仍然难以否定他在音乐形式的拓展和深入上的贡献。王通在他处女作《吉日安葬》上展现出来的叙事热情和海顿是相似的,甚至两人的人生态度也有这么一丁点相似,表面的顺服下有一股难以折服的执拗。王通笑着拒绝了我对他“中庸”的评价,说:“我不想中庸,巨蟹座再中庸了就废了,我还是想淋漓尽致一点,虽然现实很多的东西我不得不妥协,但我的妥协都是为了保护最核心的创作自由,这是一直都不会改变的。”

在获得FIRST青年电影展学生单元最佳短片提名之后,王通的毕业作品《吉日安葬》再次进入了釜山电影节(Busan International Film Festival)最佳短片的提名行列,这对于王通的鼓励是不小的。作为一部研究生毕业作品,《吉日安葬》已经走得足够远,远到了我们现在已经可以完全将“学生作业”几个字从这部作品上拿去,更加深入地去体会导演在创作时的所思所想。《吉日安葬》确实有它不成熟的地方,但这种不成熟在我的眼里是一种潜力的象征。

《吉日安葬》用二十八分钟的小体量关注了一个奇诡又老套的新闻事件,土葬改革,这个挣扎在新中国的旧中国习俗,竟然成为了一双无形的杀人双手,在乡村中以极其荒谬地手法吞噬着人的生命。王通在报纸上偶然读到了安徽桐城农村老人为了土葬在强令火葬的期限前纷纷自杀的豆腐块,溯流而上,在成堆雷同的新闻中,他被狠狠刺痛,王通很认真地告诉我:“现实所具有的力量是虚构难以企及的。”

于是,他也走上了一条不归路。

Q:玄子

A:王通

Q:为了拍这个片子做了哪些准备呢?最大的困难在哪里?

A:赚钱。这片子用光了我从大三开始接活的所有储备,十万,我把我的储蓄卡和信用卡都交给了制片,这就是我所有的了。为了拍这个片子,我四处接了很多杂七杂八的活儿。你也知道接活是个很伤的事情,所以如果我不缺钱,我都不会去接活。不过那时候接活接的太多,在开始做自己的片子时,我都完全不相信自己能正经地拍严肃的片子了,片子现在得到这些认可还是给了我很多信心。

我是比较追求完美的人,很多时候片子要拍完的时候我都对自己说下次不能这样作死了,太累了,结果下一次仍然是这个样子。《吉日安葬》剧本写了很久,开拍,三天,不完美的地方太多了,甚至在FIRST的时候我在大屏幕上看自己的片子发现声音做的太粗糙了,弄得我特别不好意思,所以结束了以后又赚了点钱把声音花钱做了,大概也就是这样了。

Q:电影界公认的三大最难拍的东西,动物,小孩,老人;你这片子里面占了两项,为什么要在处女作里面挑战如此高难的东西?

A:并不是我想挑战什么,而是剧情确实需要。我去年六月份的时候为了准备剧本找了一大堆废报纸来翻,就看见了安徽桐城老人集体自杀只为土葬的事情。一小豆腐块儿,简直太荒谬了,所以顺着这个头摸上去我发现这种事情居然发生的次数不是一次两次,冰山一角下是数不清的事件,我突然就被刺痛了,它是真实的,又是荒谬的,力量太强了,再强的小说也敌不过新闻的穿透力。所以就开始着手准备。

这次《吉日安葬》最大的缺憾就是我发现我对演员的引导能力实在太差了,但是当时只有三天,因为钱只够用三天,只能硬着头皮上。《吉日安葬》里面演老王的是个有戏剧表演经验的作家,当时我认识他了以后发现在现有条件里他是最好的,所以就请他来表演,虽然说他好像太文气了不像农村老头。而演村长的张志勇是我从《锤子镰刀都休息》里面挖过来的,也都是蛮巧的。

关于动物,我在写剧本的时候就很希望有一条动物线,它在冷静地观察着整个故事的发展。驴子这种动物很有意思,它夹在马和骡子之间,农村人又觉得它很狡猾,这个角色像个温和的小丑一样。

Q:《圣经》里面也提到驴子,驴子在《圣经》里面是种特别顺服的动物,温顺但是也很有个性,耶稣骑着它进城。在《民数记》里驴子因为可以看见天使止步不前,阻止主人逃跑,被主人击打,它就开口说话问:“我是你素来所骑的驴子,为什么打我呢?”特别有意思。

A:对,驴子是很有意思的动物。说到驴子,《吉日安葬》的结尾就是有点你上面说的故事的感觉。就这么一条镜头,我们拍了一整个早上啊!当时都奔溃了,我们就想那驴子可以跟着车走远,就那么简单,但是那伙计就是不干,用鞭炮吓唬,给它吃东西它就不干。结果拍到最后我们都想放弃了,哥们儿居然自己演了一回,还回了个头,当时我都惊呆了,就这么一条过了。后来想想驴估计自己挺有主意的,觉着我们这镜头设计的不好,就一直拧着,把我们都拧累了,大发慈悲给我们演了一条,哈哈。人家说这条镜头拍的多牛逼,我可不想装作好像是我的设计多牛逼,就是老天给的。

开拍的时候其实奇迹也真不少,我们一共三天拍戏,拍了一天结果下雪了,而且正好是拍结尾戏的时候,我想这老天不是玩我吗,前后景不搭怎么接戏。但是晚上一琢磨,好像这场雪下得还是非常有味道的,那种人情淡薄的感觉靠着一场雪意思就出来了,索性这样硬着头皮拍,没想到拍完了雪就化了,其他的场景继续拍,一点都没耽搁事儿。所以这个片子里面很多的东西还是老天给的。

Q:人算不如天算嘛。

A:对,其实我做电影也是这个原因,其实不是自己决定的,是天注定的。我从小就是在《小武》里面描绘的那种农村出生,农村的影子一直跟着我。初中的时候我家里有了一台电脑,先是用来玩游戏,后来不知怎么的就开始看电影,我上初中的时候还一直用它来看韩剧呢,哈哈。那个时候农村乡镇像样的电影院都没有,更不要提看什么电影了,所以我就一直用电脑下院线片看,还一定要找高清的片子。那个时候家里人也不懂,只是怕我玩电脑学坏了。为了下电影,我每天就偷偷地开着电脑挂着几十个小时下片子,(电驴时代,网速特慢),晚上,侧着耳朵听,等全家人都睡熟了,我就爬起来看电影。

其实这么看电影我从来也没想过自己要做电影,只是在我考学的时候,我突然知道了导演这个职业可以上大学,才这么努力地去准备,考了两次终于考上了传媒大学,但等到上了导演系才发现传媒大学一丁点儿做电影的氛围都没有,失望极了。我高考那年北影刚好不招生,只能考中传,所以我就觉得既然北影不招生那么到中传的人应该都是跟我一样的情况,谁知道有这么的天壤之别,上大一的时候我都绝望地想退学,但后面重新想了想还是留下来,尽量地去准备自己想做的东西。我上研究生的时候因为逃课逃太多都快要被劝退了。

A:干嘛去了?

Q:赚钱拍片。

所以能把《吉日安葬》做出来我真觉得是老天帮忙,我心中始终是想要无拘无束地做创作的,但又顾忌这顾忌那的,有太多的条件在限制着我的创作热情,我只能学着适应和暗地里挣扎。我不是那种硬碰硬的人,但是我内里也有非常坚持的东西,我努力把局限顶起来一点儿,给自己留一点儿空间,这个夹缝中就能开花,就能长草。创作对我来说也是那么一回事,憋着劲,使劲地蹦跶。

A:哈哈,也真是血性。