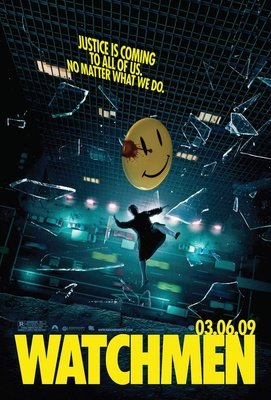

《守望者》是一部由扎克·施奈德执导,帕特里克·威尔森 / 卡拉·古奇诺 / 比利·克鲁德普主演的一部动作 / 科幻 / 悬疑类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《守望者》影评(一):或许是最好的,一定是最好看的

因为今天就要入宿、开始新三年了,所以昨晚决定看一部大长片,麻醉一下自己。最后选择了原貌版的《守望者》,看罢,感想良多。

首先,妈的,刚好前阵子重看《黑暗骑士》,发现实际质量低于印象;昨晚重看这部,观感又和前者完全相反(yep,上一次是看阉割版)。在这种情形下,感觉就在被颠覆的边缘——简直就是自设机关、逼着自己承认“原来《守望者》才是最好的超英题材电影!”啊。最后自觉此时的感受不具长远性,没有下结论。

虽然我不是美漫迷,更没有看过《守望者》的漫画原作,但是可以看出并肯定,本片的内涵成就主要归功于原作,而扎克·施耐德凭借自身的热忱和不可忽视的幸运,仅是通过高度还原漫画的方式,便完美而不完全地“搬运”了原作的思想,最终,电影成功借光,形式与内核一并秒杀所有陷于商业欲求之流中的同类作品。但也不能否认,扎克真是热衷于形式的,从而导致本片中对故事内核、象征、命题都仅有“搬运”而不见“剖析”,在内在层面上几乎可以断言不具导演的作者性,于是有了这样的局面:论命题本身,连被公认为最佳的《黑暗骑士》都要被本片轻松碾压;在针对命题的探讨和表达上,比不上TDK,甚至连叉男系列的几部杰出之作都不如。在这两者间的夹缝中,必须肯定的一点是《守望者》是为数不多能把希特勒主义(实质无关法西斯)、和平问题与国家之“生于忧患”的关系放在严肃文学的台面上进行辨析的作品,如被定义为简单的正邪两派交锋,或者被放在普世价值观中进行定义,那简直就是对这部作品的侮辱。

收回来,这215分钟是真的把我看爽了,鬼知道看不下去的人都经历了什么,这么牛逼的视听效果怎么到了部分人的感官里就吃屎了呢!真的太可惜了。就凭这画面、这配乐、这叙事铺排、这节奏把控(且慢,渣导后来的那几部作品在这些方面都有退无进,谢绝对号入座),就算你本质上空洞无物我都可以看上十个小时不生厌啊!途中多次想说这就是我心中的Real Comic Porn,但看在人家内核又这么棒的份上,就不好意思这么定论了。

所以,最好的超英片,在我这可能一直都不会有结果了,继续徘徊在《黑暗骑士》和《守望者》之间。但要说最好看的超英片,非《守望者》莫属,绝对没有之一。已空前,或绝后。

《守望者》影评(二):it just a joke

这部漫画本身就是用荒诞的手法表现上个世纪50年代左右的故事。

同所有美国漫画英雄一样主题是Save the World。但蜘蛛侠,蝙蝠侠大多是独行侠,基本都是在通过故事展现英雄的人性。

watchman 是一小撮民兵组织,为了社会治安而蒙面行“侠”的人。

但这些人也是三六九等,正好用来表现真实的人,没有perfect man

1等 小丑 就是为了混乱而生,乱则灭匪, 安则扰民 ,嗜杀奸淫

蛾人 精神病

3等 丝鬼 人不犯我 我不杀人

夜枭 情爱缠身

从境界上说又分3层

1 层 救人 丝鬼 夜枭 罗夏

2 层 救国 曼哈顿 小丑

3层 救世 安迪耶

作为神级的Manhattan 蓝色赤裸身躯 不是佛 不会悲天悯人 在他看来所有一切都需要自然 其实本不想插手凡事 认为和这个世界的联系只一个女人 觉得生活是荒诞的 无意义的 直到发现生命也是一种奇迹 才想要拯救人类

小丑作为故事的引子,他的几句玩笑启示了安迪耶 布置了整个计划 他的死引发了罗夏对追查 他“造就”了丝鬼II

2009年《守望者》,看的终极剪辑版215分钟,真心好长,好久没看过这么长的电影了,字幕组也很用心,为没有看过原著的人解释了不少剧情,看完确实很带感,主题也很深刻,但是更多的是无奈吧,和比较火的英雄主题电影不同,这里更多的是时代危机,英雄的无奈,英雄也是人,英雄也要生活,也会死。。。

以罗夏的日记贯穿全剧,最后也是日记结尾,罗夏死的时候摘下了面具,那就意味着罗夏没有死,罗夏才是真正的英雄!(小感慨一下)

其实看完心里不是很舒服的说,虽然是不错的电影,还是那老理儿,人们平时生活就够辛苦了,我们需要英雄而不是关注英雄也很无奈!

《守望者》影评(四):Watch the Watchmen

聪明的导演通常喜欢挑一些不太热卖的短篇作品来改编电影,一来可发挥的空间大,二来一旦失败被饭斯诅咒的机会也小,这样的例子不少,比如阿甘,比如老无所依。但也有如PJ如此敢拿80%的人耳熟能详的名著开刀还功成名就的牛人。

而作为美漫金字塔尖的Watchmen终于也被搬上银幕了,印象中Alan Moore的作品成为电影的可不少,绅士联盟渣了, From Hell看了忘了,V for Vendetta算是很不错,电影院里还看激动了,但Moore表态Watchmen是个特殊的存在,创作初衷就是要展现漫画这种形式所能表现的意境是其它媒体无法移植的,“It’s Unfilmble, and I won’t be watching this F*cking thing”这是Moore的原话,并且自打得知导演索Snyder后就没更抱什么希望,连300一部平铺直叙的短篇都能拍成那操蛋的德行,能驾驭错综复杂的Watchmen才怪。

事实证明了我的看法,估计Snyder自己也算有自知之明,明白自己没有Peter Jackson的坚韧和Christopher Nolan的才华。于是不求有功,但求无过,干脆完全照着原著临摹了一遍,台词,甚至运镜都几乎照搬,只不过删掉了一些非主线的情节(很有些不应该删的删了,可以删的没删)。即使这样,我们得到的还是一部又臭又长,节奏失控,条理不清的成品。整场电影我脑海里一直有一种翻书页的错觉,但是这书页翻的时快时慢,让人抓狂。而没看过原著的童鞋们纷纷表示剧情真乱。

可是两个小时我还算没看睡着,导演很聪明的把原作中不多的打戏和床戏加工放大,在你即将开始放松的时候刺激你的肾上腺素分泌(有时是刺激前列腺)。武打真的作的不错,300中的高速镜头再次被大量应用,而宁可删掉某些精彩支线的导演在床戏上可舍得放胶卷,原作中区区数格的香艳场面被升级复课“1234,2234,换个姿势,再来一次...”

虽然新版的Dawn of Dead还不错,虽然今年最烂漫画改编会是Dragon Ball, 但我要说,Snyder导演!拍内涵电影,您还没到那个火候!

《守望者》影评(五):只求与同好同乐

由于原版漫画较为生涩,这便造成了其读者群本身就有一定的局限性,而作为其改编的电影,其受众面将会更窄了一层(《守望者》甚至可以说是美漫电影中的“小众影片”),不用说影片那多条线索纠葛不清的剧情,也不必说影片中无处不在(包括各个角色本身)的象征意义,就是影片那“沉闷”的对白都可以让人一头雾水,总之,影片里的一切,都有将非粉丝拒之门外的意思,这种态度似乎比那些文艺片导演更加冷漠。所以很容易想象的出来,对那些不了解《守望者》漫画且一心想看美漫英雄大显神威的观众而言,《守望者》是何等的枯燥和乏味,甚至是极度沉闷和无聊的。

因此,我们不奢望说服不喜欢《守望者》的朋友会同我们一样痴迷这部沉闷的“美漫文艺片”,只要能和同好在那些转瞬即逝的细节里一起激动,这便是最大的欣慰。

《守望者》影评(六):等待他的已不再是最初的联盟

【守望者】

法老王是全片我最喜欢的人物,最最关键是我喜欢的Matthew Goode演绎了这个角色。不能算是反派人物,守望者里尽是落寞的英雄,交织着焦灼的内心,彷徨和迷茫,

法老王用牺牲少数人类,保全全人类免受核战危机的方式来换取和平。

残忍,真实。

到最后导致了曼哈顿教授被迫杀掉了罗夏。

他是我眼中真正的守望者。

可惜等待他的已经不再是当初的联盟。

《守望者》影评(七):《守望者》:超级英雄与虚无主义(上)

本文最初发表于我的知乎专栏:瞭望塔 https://zhuanlan.zhihu.com/c_150647038

前言: 三个月来,始终没有走出魔改正联带来的阴霾,被腰斩的正联反而让我更加想去回望扎克施耐德此前为我们立下的丰碑。如果说守望者更多的是对原作的描摹和致敬,那么其后的《钢铁之躯》与《蝙蝠侠对超人:正义黎明》则是其对于《守望者》所提出问题的另一种回应,一种更为理想化的可能性。“你没有把人理想化,你毁了他们!”夜枭对法老王的控诉在扎克这里得到了回应。 因此,不应该将守望者与MOS、BVS割裂开来,因为这两者实际是对把超级英雄带入现实,所引发问题的两种回应。前者是阿兰摩尔的回答,而后者是扎克施奈德和克里斯特瑞奥、大卫高耶所交出的答卷。近年来,随着超级英雄题材电影的大行其道,超级英雄仿佛已经如同其他所有类型电影一般寻常。这其中以漫威电影宇宙(以下简称MCU)为首,出现了大量以合家欢、轻喜剧、反高潮为特征,且往往不走严格写实风格(大部分情况下只是一个便利的推动剧情的道具,例如《复联》中的核弹)的超英电影,并大行其道。

并非说这样的路线不可取,但在这样的风格轰炸下,我们已经几乎忘记了为什么现实中并不存在超级英雄(或者说,即便出现也不可能长久存在)。所以今天借着这部2009年上映的《守望者》,结合《钢铁之躯》和《蝙蝠侠对超人:正义黎明》,聊聊这个《守望者》中的的隐藏主题:超级英雄与虚无主义

在此我将主要就下列几个话题来展开:

结构性矛盾神的诞生立场与平衡面罩之下现代西西弗神话1.结构性矛盾

1938年,第一期《动作漫画》出版(也就是此后超人漫画的起源),“超级英雄”这一概念被虚构出来,勾起了深埋于荷利斯·梅森心中的幻想:行侠仗义替天行道,更有美人投怀送抱。

但幻想终究只是幻想,一直到当年的秋天,“发现超级英雄已经从它们的四色世界中跳了出来,登上了白纸黑字的头条新闻。”

在漫画中,梅森成为一代夜枭是由于受到兜帽判官的感召,而在电影中,则在开头与二代夜枭的对谈中提到。

一切都起始于那帮团伙。当然,人们很快就忘了他们。海盗套装,幽魂。他们以为穿戏服上街抢劫很好笑。我们抓了他们,他们迟早会再卷土重来。没人能认出他们,就因为他们那该死的面具。于是我们几个条子联合起来,我们打算查个究竟,我们当然也会戴上面具。我们完成了法律无法完成的任务。很快,报社听到了风声。他们跑来追查,然后我们就成了全国消遣名人。一个意外之举。一定程度上是受到了罪犯们(也就是此后所谓的“超级罪犯”)的启发。

但无论是哪一个版本,都向我们暗示了蒙面的优势,或者说,蒙面冒险家(Masked Adventurers)的立足之本,即超脱于社会契约之外的特权,至少在40年代的美国社会亟须希望、社会舆论默许的情况下,面具意味着行侠仗义/实施犯罪并不需要付出真正严苛的代价。

而社会契约所主张的是,

个人融入政治社会是透过一个相互同意的过程,当中,个人同意遵守共同的规则,并接受相应的义务,以保护自己和其他人不受暴力和其他种类的伤害。蒙面使这些人免于规则的制约,此时也不存在真正意义上的义务,于是便有了这样的特权,便有了蒙面风潮的兴起。

这也许就是原因,为什么当我们从荷利斯·梅森口中听到当年与莫洛克、轴心国队长这些超级罪犯的战斗是如此毫无顾虑、甚至有几分荒诞——将罪犯一次次捕获,又一次次再犯。

这正是如今寻常超英漫画的既定套路,但把它放在一个比所有同类型作品更为现实的世界观中,并不完全是因为一代丝鬼所言,“每一天,眼前的未来都在逐渐变暗,但是过去…即便最肮脏的过去,却在不断发光。”,更是因为一定程度上时代确实如此。换言之,他们的战斗一直以来都局限于“闹着玩”仅此而已。

我和飞蛾人、黑色剪影、喜剧演员都装扮得花里花哨,以简单、孩子气的方式表达着自己对善恶的见解。而当时在大洋彼岸的欧洲,却发生着把活人做成肥皂和灯罩的惨剧。(《面罩之下》 收录于漫画《守望者》)毋庸置疑的,40年代是蒙面冒险家的乌托邦——此时的世界需要英雄,更需要给予深陷大洋彼岸战争恐慌的民众,一个茶余饭后的谈资。

人们都喜欢消遣,渴望看好戏,有什么比得上一群自己组织的超级英雄,在大街上夸张地表演打击犯罪呢!而更为重要的是,这个社会仍然处于与这些新奇人物的热恋期,却意识不到这一行为所带来的可能危害。

当然,这些新奇的人物,蒙面冒险家,也各有自己的算盘(这就是为什么在此我使用了蒙面冒险家这样的词语,而非蒙面义警或超级英雄,但在这个问题上他们的性质是一样的)。

对应到DCEU,大约就是《钢铁之躯》中黑零事件结束后,大都会的人们第一次目睹超级英雄横空出世的时刻。

这是诞生的时刻,毫无压力,毫无阻力,如梦幻一般的黄金年代。

但这样的热恋期并没有持续多久,到了50年代,麦卡锡主义盛行,这样一场巨大的风暴在《守望者》中也转变为一场针对蒙面冒险家的迫害。

大部分人选择了隐退,甚至有人患上了严重的精神问题,兜帽判官选择抗拒后又离奇失踪……总而言之,民兵早已分崩离析。

麦卡锡主义作为政治迫害的代名词,作者安排这一背景故事的理由其实显而易见:

因为人们已经发现了行侠仗义的另一个名字叫做无法无天!

人们为什么爱戴这些超级英雄?

仅仅是因为他们符合自己的价值观罢了。

社会由自由独立的个体组成,因此常态下社会对一件事的看法永远是对立和分裂的。

就好像夜枭做个老好人就能受到街坊邻居的喜爱,在结首帮眼中却是个老恶棍;罗夏由于反社会人格只会被上流人士(以精神病医师为首)归为暴力罪犯之流,在《新边缘人报》笔下又成为了美国英雄的代名词(参考原著附录《荣耀如同雄鹰:有时它必须蒙上面罩》);更何况笑匠为国出征时还有人欢呼呢!

而BVS则告诉我们,善良强大如超人,他依然有致命的缺陷。这个缺陷并非氪石,而是人心。一些人敬仰他,另一些人憎恶他,却没有人真正了解他。

社会对待异类的态度是复杂且多变的。从好的一面讲,我们可以说这是民主制度所拥护和发展的基础;但从另一个角度来说,除非有某种外力作用,否则社会很难或几乎不可能自发地聚拢在一起,所以在《守望者》和《BVS》中最后都设置了这样的外力,我会在后面详细聊一聊。

当然,我们也知道蒙面的风潮并没有因为民兵的解散而消亡。到了守望者时期,这种蒙面特权与社会契约的结构性矛盾已经显露无疑,由此导致的冲突也已然愈演愈烈。

在电影中,夜枭在葬礼上回忆起当年和笑匠一同镇压暴乱,而暴乱的起因正是因为蒙面义警的存在,使得警察这一职务显得毫无意义。

如果我带上面具就可以凌驾于法律之上,为什么我还要踏踏实实当个遵纪守法的普通警察?【有趣的是,这正是当年老夜枭的心路历程】

我们要普通的警察!不要蒙面义警!We want regular cops! No more vigilantes!历史总是惊人的相似,即便在这部虚构作品也是如此。很快民兵当年遭遇的命运再次重演,守望者们这次遇到的问题是基恩法案。

结果就是夜枭、丝鬼直接退出,笑匠为政府工作,法老王公开身份,至于曼哈顿博士,大概本来也对行侠仗义没什么兴趣,倒是没有多大影响。但是罗夏,对应着民兵的兜帽判官,一样选择了继续。

蒙面英雄的时代就此结束,社会逐渐遗忘了曾经的冲突。剩下的只是几家小报偶尔互相攻击一下,把蒙面英雄和政治倾向划上等号。

2.神的诞生

蒙面英雄再风光,造成的矛盾再大,他们也终究只是凡人。

社会对蒙面英雄的争议就意味着他们真的完全不受社会契约的制约么?其实并非如此。人们争吵当然因为它是有作用的!

作为结果,我们看到的是民兵和守望者被迫解散,蒙面英雄成为一个都市传说,剩下的罗夏沦为罪犯。

但如果这个超级英雄不是人,而是某种超越了人的存在,又会怎样呢?

于是就有了曼哈顿博士。

人们制裁那些蒙面者,仅仅因为他们有能力这么做。但面对曼哈顿博士,人们陷入了某种程度的沉默。一来是因为恐惧,曼哈顿拥有轻易抹去数百万人存在的能力;二来是因为二者根本不在同一层级上,无法制裁。

不过,我想在这个故事中也许是存在一些妥协,或者说回避的。

如果说《BVS》尚且规避了很多复杂的现实问题,那《守望者》中借曼哈顿的人设真是巧妙地回避了太多问题了。

比方说,由于曼哈顿对行侠仗义之类兴趣寥寥,所以民众在讨论过普通人戴上面具去做法外制裁者的合理性与否后不会再去讨论面对这样一个超人的问题(至少前者还能够被制裁,而后者愿意乖乖就范单纯因为他懒得搞事情啊!)。

再比方说,由于曼哈顿一开始也并非追求国际和平相互制约,只站在美国政府这一边,也就不必探讨这样一个超人如何在国际事务中保持中立,美国民众更不会考虑如何制造银子弹去杀死这个星球上最强大的人(即没有必要,也没有胆量)。

而这些问题其实恰好就是BVS在试图回应和探讨的!超人作为超级英雄是否要凌驾于法律,他又如何在国际事务中保持中立,以及那个虽然是老蝙蝠的谎言却不能回避的“1%理论”。这也就是我一开始所说的,为什么说BVS是扎克对守望者的回应和延伸。

总之,曼哈顿博士的存在完全超越了人类的控制能力。因此媒体诚惶诚恐地在电视上这样向世人宣告:

超人(神)存在,而他是美国人。超人的诞生改变了一切。在曼哈顿博士面前,过去的超级英雄不过也是普通人。即便战斗力早已夸张的不像话的其他守望者们,“对我(曼哈顿)造成的伤害也不会比最智慧的白蚁多。”

任何尚有自知之明的人都心知肚明,一切英雄主义瞬间都成为了“小男生似的英雄主义(法老王语)”,毫无建树,毫无意义。坚信不疑的价值观的瞬间崩塌了,因为一切成为尼采超人的臆想都无法与眼前这个物理意义上的“超人”相比。

这也正是Lex的经典理论之一:超人的存在会成为人类成就的上限。

如果不断被人拯救,就会失去自救的意志与力量;如果他是明日之人,我们的明日已经被过早的定义。所以在BVS中,你可以看到类似的存在主义危机也存在于Lex和老蝙蝠身上。罪犯如野草,打击犯罪毫无意义;二十年哥谭,使你看清承诺几何;命丧犯罪巷,这个世界只有强迫它才会有意义。此刻,杀死超人成为了布鲁斯为世界留下遗产的方式,正如Lex不顾一切地要达成相同的目的一样。法老王的根本动机,执行计划的激励事件,或许也可以归结于此。

从曼哈顿博士诞生的那一刻起,守望者已经从内部开始崩塌了。所以基恩法案只是外部世界的诱因,而根本原因在于成为超级英雄的初衷:他们的心此刻已经死了。

当然罗夏没有退出,因为他的动机不一样。

3.立场与平衡

每一本超级英雄漫画里,都必然会有超级罪犯。

从创作角度来说,这样的设计是为了让故事更精彩。但为什么我们会觉得超人大战布莱尼亚克会比让他每天抓几个小毛贼更好看?因为很明显后者的故事中小毛贼是不能与钢铁之躯抗衡的!再进一步说,就是因为二者的能力是不平衡的。

所以说,让我们设想一下,假如超级英雄真的在现实中出现,罪犯们会因此乖乖束手就擒吗?当然不会!于是就有了超级罪犯。

前面已经提到过,在这个故事中,超级英雄的出现来自于一种与传统超级英雄漫画顺序相反的制衡:因为有了超级罪犯(虽然从能力上他们也许算不上,但就让我们姑且这么称呼),为了对其进行制衡,才出现了超级英雄。

实话说,要是超人出现后大都会里的罪犯抢个钱包都开机甲的话,那还真是挺扯的,不过总之,超人的出现本身就非常超现实了。

那么拿相对现实一点的蝙蝠侠来说,为什么蝙蝠侠打击罪犯二十年徒劳无功?因为无论如何两种力量都会达成一定的平衡。这种平衡也许是动态的,但任何一方都绝不可能轻易消失。从第一部法律明文出现后,刑侦和刑罚手段不断升级,但是犯罪何曾消失过?用曼哈顿的话来说,这也许就是人的本性吧。

当然漫画终归是漫画,不能够当作现实的结论。如果现实中真的出现了超级英雄,犯罪会消失吗?至少我认为不会,他/她最多只能降低犯罪率罢了。

而更糟糕的是,这种镇压可能反而导致罪犯的抵抗,产生与之匹敌的超级罪犯,使得这一行为从一开始就变得毫无意义。

你看,如果你在一个有超级英雄的世界成长,你会想造反,你会变成超级罪犯......我想世界没有超级英雄会更好,因为那样也意味着不会有超级罪犯了......超级罪犯是对超级英雄的直接反馈。莫洛克在伪纪录片《面具之下》中的发言印证了我们的这一猜想。

这是平衡,那么立场呢?

其实严格来说,不论是民兵还是守望者,他们终究只是普通人,所以并不会造成多么巨大的争议,他们的立场就没有那么重要。不过人们后来的抗议声也是越来越大,超级英雄毕竟不是警察,没有一个稳定的立场和守则。

总的来说,民兵/守望者的立场大多是自由主义的,他们唯一的立场是坚信自己是一群正义之士(尽管很明显民间有不少人并不苟同)。

比较特殊的是丝鬼和笑匠,不过前者由于从一开始的目的就是借此炒作盈利(在前传中她抓捕罪犯也都是表演),大家更愿意视其为一个明星和性幻想对象;而笑匠尽管早年更像罪犯而非抓捕罪犯的英雄(甚至都算不上反英雄),后来却开始与政府合作,也算是有了真正的立场。尽管也有暗杀肯尼迪这样的黑活,但总之既然有政府罩着,也就很难再被攻击或质疑了。

但是这只是一群普通人戴上面具到处蹦跶的情况,在曼哈顿博士这个超人类出现之后又如何呢?

前面已经提到,在曼哈顿出现的时刻,几乎是一个瞬间,就已经击垮了过去那些自称超级英雄之人的内心。如果有一个只需轻轻动一下手指就可以让人瞬间化为蒸汽,那还有什么理由让这些普通人继续装作超人辛苦地打击犯罪而又徒劳无功呢?所以沃利在描述曼哈顿博士的出现时用了超人(上帝)一词。

我从没说过超人存在,而他是美国人。我想说的是上帝存在,而他是美国人。如果这种说辞让你感到了一种把你推向个人狂热崇拜的信仰恐惧,别恐慌,那说明你们的头脑依旧正常。此刻老夜枭的幻想成真了,那个启发他变装的超人出现在了现实中。对于全世界的数十亿人来说,都是如此。只不过这就好像叶公好龙的故事一样,人们惊愕,兴奋,同时又感到了前所未有的恐惧。

而当时的美国又深陷冷战恐惧之中,人们理所当然会急切地想要知道这个行走核武器的立场。好在曼哈顿博士并没有像超人一样维护世界和平的理想和意愿,尽管从一开始美国人似乎也没给过曼哈顿选择的机会(何况怎么可能会给他选择的机会呢)。

从短期来看,这样的立场只会为美国带来绝对的安全感和数不尽的优势,在国际事务上哪怕打压苏联对方也不敢轻举妄动。此刻越南已经成为美国的第51个州,世界已经见识到了这个以原子弹冠名的超人的毁灭性力量,苏联怎么可能敢轻举妄动呢?

但是实际的情况远比这要复杂。

首先是曼哈顿的忠诚度问题。前面已经提到,曼哈顿并没有主持正义的兴趣,而对于常规的物质诱惑:金钱、权力更不会有兴趣(至于美色,well,我认为她对Jupiter还是真爱,而不是纯粹对于肉欲的向往)。但也好在曼哈顿基本上无欲无求,基本上不可能哪天突然黑化意图摧毁全人类什么的,政府唯一的保险就是(也只能是)丝鬼。

还有就是曼哈顿带来的失衡。

其一是超级英雄与超级罪犯的失衡。原本二者保持着一种微妙的平衡,但是曼哈顿的出现无疑瞬间破坏了这种平衡。既然超级英雄们自己都不想当了,超级罪犯们还有什么理由继续存在呢?于是超级罪犯们纷纷金盆洗手告老还乡,要是天天有被瞬间变成肉酱的风险那还是不玩了吧【。】

故事中确实提到过莫洛克的犯罪生涯在此时结束,那就它姑且将其看做是超级罪犯消失的代表吧。这种变化直接导致平衡回到了超级英雄出现之前的状态,犯罪率也许有所下降,但并没有消失(主线证实了这一猜想)。

其二就是美苏两国之间地位的平衡。 现实中的冷战中保持着一种微妙的平衡,但爆发全面核战的可能性也确实存在——在末日时钟曾在1953年达到过午夜差两分(是的末日时钟确实存在,而就在不久前它被拨到了同样的时刻,即冷战后的最高值)。

而维系着这种平衡的最重要的因素便是核威慑。

M.A.D,Mutually assured destruction,即相互确保摧毁机制,保证了对立的两方中如果有一方全面使用核武器则两方都会被毁灭。使用核武器的后果是全人类的灭绝,因此任何一个神志清楚的领导人都不会这样做。

但是M.A.D不是万能的,任何看过《奇爱博士》或玩过《MGS:和平行者》的朋友们应该都知道这个理论漏洞百出,威胁依旧存在,恐惧从未消失。不过在此我们不具体展开。

但是守望者的世界中出现了曼哈顿这个特殊因素,也就导致这个世界与现实世界产生了极大的变化。这个全新生命形式的诞生戏剧性地改变了世界政治平衡。

有了现实的对照,我们更能看出曼哈顿是如何巨大地改变了世界格局。美国赢得了越南战争,人们将曼哈顿视为神明,而天上的飞艇地上的清洁能源汽车更是无时无刻不再提醒我们这个世界与我们身处的现实有着怎样的区别。

美国拥有的这种无可置疑的军事优势赋予了我们一个经济杠杆,使我们可以操纵整个西方世界的这种经济政策,使之向对我国有利的方向发展。没有多少人怀疑,由一位效忠于美利坚合众国的,拥有全能上帝之力的领导者来管理世界似乎是大势所趋。我们拿这位天赐的超级英雄作为我国的活体核威慑,以为这样就能最终保证全球的持续和平。至此我便要提出本文最重要的论点:我并不认为我们拥有了一个”能终结战争的人“。 ——《曼哈顿博士:超级英雄与超级大国》是的,在曼哈顿博士的超级力量之下苏联看似赢弱无力,世界的和平尽在掌握,但事实远非如此。就如同原子弹的诞生是为了结束战争,这个以原子弹计划冠名的超人也引发了同样的问题——他不但不能够终结战争的阴霾,反而加剧了这一可能。

让我们从苏联的角度试想,曼哈顿博士是一个不可预测、不可复制的因素,同时也意味着不可逾越的军事壁垒。难道他们会乖乖束手就擒,将国家与民族的自由和未来统统放弃,向大洋彼岸缴械投降?在此情况下他们只会孤注一掷。

曼哈顿博士的出现实质上是导致了美苏关系的恶化,此刻的苏联比真实历史上的任何时候都更具全面开战的可能,因为对他们来说似乎已经没有退路了,即便代价是全人类的毁灭。

之前翻看豆瓣上的评论时看到有人对法老王的安排表示不解,不明白为什么这个阴谋能够实现和平,在此我想强调一点:这个计划只有在守望者的故事中才有成功的可能,但同时也只有在这个世界里才有执行的必要。

换言之,如果曼哈顿博士不出现,也许最后只会像现实一样相安无事罢了。

他让苏联别无选择。

参考资料:《守望者:终极剪辑版》(电影)

《守望者》(漫画)

《面罩之下》(短片)

《蝙蝠侠大战超人:正义黎明(导演剪辑版)》

@来自中世界 《黎明前的黑暗——浅析BvS超人之死》

黎明前的黑暗——浅析BvS超人之死

《守望者》影评(八):守望者或者惩罚者

这个巨长的片头放完之后,我就像是在看《蝙蝠侠之黑暗骑士》。

暗沉的影调和血腥的镜头令人不快,我承认我可能对赞誉满钵的原著期望值太高,但好在影片本身并没有让人失望。

至少丑角是完美的。

而年轻的姑娘就显得稚嫩了。

同样是对英雄主义的反思,黑暗骑士的悲剧感更甚于此,因为主角完美,几乎没做什么错事,而Watchmen就不一样了,或许他们更应该叫做“惩罚者”。

感谢阿兰·摩尔,他对人性的刻画之真实,后来者皆无法望其项背。大概美国人是越来越自大导致。虽然那个笑脸会让人不由自主的想起沃尔玛。

最后,我最喜欢的角色是Ozymandias,原来我对自大又美貌的人既爱且恨。

《守望者》影评(九):印象最深的一段台词

随着Comedian的坠落,深沉的独白就此结束……

Heard joke once: Man goes to doctor. Says he's depressed,

ays life seems harsh and cruel. Says he feels all alone in a threatening world where what lies ahead is vague and uncertain.

Doctor says "Treatment is simple. Great clown Pagliacci is in town tonight. Go and see him. That should pick you up."

Man bursts into tears. Says "But, doctor...I am Pagliacci."

Good joke. Everybody laugh. Roll on snare drum. Curtains. Fade to black.

quot;But, doctor...I am Pagliacci."

多么平淡却悲壮的陈述……

《守望者》影评(十):孤独的守望者

我一直以来就喜欢看黑色电影,所谓“黑色”我指的是基调偏暗,像斯科特的《银翼杀手》那样的电影,而不是那种青春阳光积极向上的和谐电影。但黑色不等于黑暗,色调阴暗,可以是电影的故事背景,场景色彩,甚至人物性格,毕竟人们都对没有探索的地方感到好奇。但像罗曼波兰斯基的《唐人街》那样的电影,虽然分类上也属于“黑色电影”,但未免太过于“黑暗”了(被评为好莱坞有史以来结局最黑暗的电影之一),这样我也是不喜欢的。就像讲某些笑话,如果太直白露骨,那就是低俗了,要把笑话讲得不动声色,但别人听了还在底下暗笑,那也是不容易的事。

好久以前印象深刻的一部片,同样是罗曼波兰斯基的《第九道门》(强尼德普主演),虽然评分不是很高,但个人却非常喜欢。我想凡事涉及到“黑色”两字,大多都需要带有点幻想的色彩在里面,必须要有些未知的,和现实的东西不一样的地方,才能营造出吸引人的张力。一旦有了幻想,那么电影中包括科幻、超现实、未知力量等等元素也就不足为奇了。像《移魂都市》这样的电影,偶尔回想起来还是很有味道,当然,类似的电影用现在的话来说都属于“非主流”,有时候并不讨好票房甚至影评人。

但是近年来,也许是经济危机的原因,有更多的属于“色调偏暗”的电影进入了大众的眼界,换句话说人们开始更关注这样的电影,像去年上了天的《蝙蝠侠:黑暗骑士》,蝙蝠侠故事的发生地戈登市就是一个典型的不见阳光的城市,人们生活在惶惶不安中,阳光照不到的地方,当然什么都可能发生。生活在黑暗中,人们心里就会渴望阳光,于是英雄就出现了。所谓时势造英雄,英雄们是需要与他们对立面的存在来维持平衡的,当人们不再害怕夜晚独自走在街上的时候,也就是不需要英雄的时候了。所以说几乎每一部超级英雄的电影或者漫画,都会有一段说,人们不在需要英雄了,昔日的英雄反而成为人们质疑的对象,几乎无一例外,超人、蜘蛛侠、蝙蝠侠、神奇四侠、到《守望者》…英雄们都有退役的时候。

前不久去电影院看了哈利波特,发现哈利波特系列电影已经完全不是为了小孩子拍的了,连影评家们都说:“哈利波特拍得一部比一部黑暗。”当然,这样的电影正是我喜欢的。其中一个场景,简直就是典型的恐怖片场景。哈利他们三个从猪头酒馆往回走时候,不远处女生着了魔凭空飞起来,脸上的表情被恐惧和痛苦扭曲了,绝望的大喊着,而这时候摄像机还对着她的脸来了个特写,我当时就想这部片小孩子看了是要做恶梦的。而整部电影也着重营造整个魔法世界对黑暗力量的恐惧感,在导演的镜头下,霍格沃兹不在是个充满童话、惊奇、温馨和安全的家。

我并不是第一时间就看了《守望者》,之前并不知道它是什么类型的影片,因为听PCC说起这部片的时候提起尼克松,我不由自主的联想到奥斯卡那部参赛影片《尼克松》,我想天哪,该不会又是那种艰深严肃的政治片吧。结果却出乎意料,三个小时的电影,眼睛一眨没眨的看完了。这就是所谓的超出预期,竟然还是部科幻片。

影片开始几分钟,就以稍微有点夸张的怀旧风格把年代环境背景叙述得很清楚,冷战思维,泛黄的黑白照片,带着镁灯闪光灯的老式照相机,以及乡村民谣。那个电视主持人的夸张的口音和游戏《辐射三》里面的收音机里的主持人同样的七八十年代的怀旧调调,因为都是同一个时期吧,听起来十分有感觉,带点那种世纪末的无奈和一丝的绝望。如果在一个风雨交加的夜晚,在街边一间凌乱昏暗的小酒吧听着这样抑扬顿挫的电台,这样才是真正“黑色”的感觉。

整部片最出彩的两个人物,笑匠是其中之一。就像罗夏叙述的那个笑话“一个人去看医生,说他得了抑郁症,生活是如此的严苛残酷,他觉得在这危险的世界中,是如此的孤独,医生说:治疗方法很简单,最著名的小丑正在城里,去找他吧,他能让你开心起来,这人眼泪流了出来:‘不过,医生,我就是那个小丑啊’”。不错的笑话,大家都笑了,掌声络绎不绝,布幕落下。笑匠已经看透了这个世界,什么拯救世界的口号都是没有意义的,为什么?因为就靠几个人,在这么努力也好也,不可能改变整个世界,历史是由芸芸众生创造的,而不是由英雄。所以他去所谓的惩恶,并不是为了扬善,而是把这些当成一个游戏。在一段回忆中,越战结束后一个酒吧里,一个女孩子找到他,说有必要谈谈肚子里的孩子了,结果一段口角过后,他开枪杀死了那个女孩。对他来说,发生过的任何事,一切都是没有意义的,既不会对他个人甚至整个世界产生影响。而最讽刺的是,他对曼哈顿博士说:“你就这样看着,你本可以把我弹飞到一边,本可以把子弹变成雪花,但是你没有。”而博士不出声,他这样被当成救世主的无所不知的伟大存在,本应该对人类怀有悲悯之心,也对这样的事无动于衷。是不是暗喻了他其实也知道,这一切到头来都是什么都改变不了的呢?

从这个角度来说,笑匠是一个悲观主义者,他认为他们这样的“守望者”简直可笑极了,打扮得像牛仔和印第安人,实际一点用也没有。但是他也有他的道理,15年过去了,如果一切真的像他们一样无所不能,为什么世界上还会不断的有犯罪暴力呢?就算他们在怎么努力,还是不断的有罪犯和黑暗,所有的这一切一切根本就是个Joke,根本没有办法从根本上解决问题。当大家还在一本正经的讨论着这么打击黑帮的时候,他玩世不恭的讥讽了所有人,把图纸烧掉,拂袖而去。在一开始他被抛下楼前的一瞬间,看清了来访者,但是其实他已经一点都不觉得奇怪和意外了。并不是他临死前看到的东西让他悲观绝望,而是他一生都被笼罩在这样的悲观情绪中,他看到的东西只不过让他证实了他自己的想法而已,所以在他死前的一瞬间,他笑了,这一次是不是苦笑,而是真正开心的笑了。那到底怎么样才是真正解决问题的根本方法呢?也许根本就不存在吧,所以我认为这一点才是笑匠为何如此悲观的原因。他觉得人心向恶,就算在这么拯救,都没有办法改变人内心最深处的东西,到头来一切都会被埋没在历史的废墟中,还不如任这个世界自生自灭。

如果说笑匠在影片中是一个消极的人物,那么罗夏就是作为一个“好警察”的形象出现的。因为看到了最阴暗的东西,激发起正义的情感,立志一生与邪恶斗争。他也是影片一个主线人物,剧情围绕着他的叙述展开。他没有笑匠的悲观,不去想如此这般之后的事情,只管铲除他看到的每一个罪犯,做好眼前该做的每一件事。他也是最讲义气的,调查伙伴的死亡,追查凶手,而不是躲在某个角落无动于衷。他的性格才是所谓真正的英雄性格,英雄其实不能太聪明,太聪明了就会想太多,想太多就总是问这样做有什么意义,而往往问到最后,都是没有结果的。而人一旦看不到结果,便不会费力去做什么事情了。

曼哈顿博士作为神一样的存在,竟然也没有办法消除地球上的战争与黑暗,为什么呢?因为凡事都讲究平衡,宛若跷跷板一样,一面太绕眼,必然另一面也要出现一个极端来平衡,所以这就是我们为什么要讲究和谐,和谐就是讲究万物的平衡。到最后曼哈顿博士也明白了这一点,之前他一直是不明白的,因为他总不能否定自己。他在受够了人类的欺诈和不信任后,跑到火星创造了一个完美的物体,而在地球上,是没有任何“完美”的东西的。因为只要掺杂了人心,一切都会变得复杂起来,博士把那个女孩带到火星,那个完美的玻璃体也因此而变得粉碎,我想就是说明了这一点。

至于那个最聪明的人花了那么多力气,去制造这样一个事件,目的当然可以说是拯救全人类。但我想他更看清楚了我上面提到的这一点,只要曼哈顿这样极端强大的力量存在,也许地球上的争端就永远解决不完,他这么聪明,不可能没想过笑匠脑袋里想过的东西,他的目不是为了干预,而是为了保持平衡。但是如果博士不在了,地球是否就会像躁动的水一样归于平静呢?这一点也许他也考虑不到吧,或许没有任何人知道。几百万人的牺牲,对他来说也许根本不值一提,所谓“一将功成万骨枯”。最后曼哈顿博士也知道,事到如今,也只能离开地球,否则这一切都白白发生了,“最聪明的人”用曼哈顿博士的名誉来化解了美苏之间的战争冲突,这一点到和《黑暗骑士》的结尾有异曲同工之妙。所以博士最终也没让罗夏回去,而是动了动手指,把罗夏送炸成碎片。因为所有人都知道,包括罗夏自己,都知道如果他回去,以他的性格,必然要将这一弥天大谎大白天下,到时候风口浪尖又要从博士身上转移到两个超级大国之间。只是,就算最聪明的人也不能料到一切,影片的结尾把镜头对准了那本罗夏临走前投在编辑部的日记。这样的处理真是神来之笔,超级英雄,无敌的存在,最聪明的人,大家白忙活这么久,公众还是会知道真相。到时候没有了曼哈顿博士的地球和人类又会怎么样呢?我想大部分观众看到结尾都会哑然一笑,这一切简直就像是一场笑话吧。

啊,所以说,这个,我们大家都要好好生活,都要乖乖的,该干嘛干嘛,该信春哥的信春哥,该回家吃饭的回家吃饭,当然,也祝愿大家不要寂寞。像提他同学么,就很值得我们学习,生活态度非常好:“我现在么,就是听听历史,听听音乐,看看书,做点艺术品,有空去海边晒下太阳。”大家看,难道这样的心态,不比整天想着打来打去的好么?

好了,这部电影说到这里,鉴定完毕。