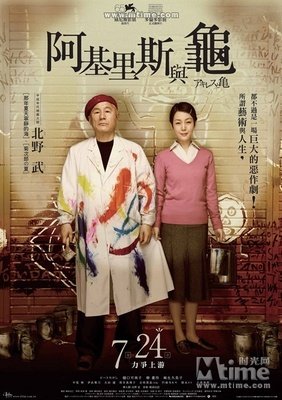

《阿基里斯与龟》是一部由北野武执导,北野武 / 樋口可南子 / 柳忧怜主演的一部剧情 / 喜剧类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《阿基里斯与龟》观后感(一):亲爱的 你慢慢的走

躺在床上看完的,一切都在朦胧的状态中。北野武的这部片子,讲了梦想,生活,还有死亡。一个懦弱的梦想家,一个坚持不懈的凡夫俗子。却是活得那样透彻。他把身边人的死亡状态拿来作为绘画的素材,然后纪念他们。并以此来完成自己的心理设防。他不断的改变自己,却始终逃不脱那个早已被杜撰了许多次的世界。最后他失去了一切,只有在这个世界上唯一理解他的妻子愿意回到他的身边。于是他放下,丢掉了那个二十万的空罐子,让一切都有如梦幻泡影,如露如电。

亲爱的,你慢慢的走。

电影里说他终于赶上了乌龟,也许他从此就变成了他……

想起了之前看过的《立春》同样是一个平凡人的梦想。回顾一下。

《阿基里斯与龟》观后感(二):装还是不装,这是一个问题

《阿基里斯与龟》其实是一部教育片,确切地说是一部艺术教育片,它告诉广大靠谱青年一个真理:珍惜生命,远离艺术,如不远离,请先装逼。

下面是剧透,看过请绕行。

少年时期的真知寿,集万千宠爱于一身,不仅长相正太,而且似乎是个天生的画家,他看到的全是素材,听到的全是赞美,得到的全是垂青,不仅绘画大师对他青眼有加,连老师和普通的公交车司机都对他另眼相看,极尽纵容,当然,他更是家人的骄傲和炫耀的资本。然而,在他父亲破产之后,一切都改变了,父母双双自杀,真知寿被送到乡下叔叔家。在这个物质生活还没有丰富到可以不用劳动的乡下农家,画画显然是件奢侈的事,何况真知寿根本不把叔叔的命令放在心上,该干的活一件不干,照画不误。无奈之下叔叔将他送到了孤儿院。在孤儿院里,正太真知寿长大了,成为长相猥琐的艺术青年真知寿,唯一不变的是他对艺术心无旁骛的追求以及对艺术之外人事雷打不动的自私和冷漠。命运其实还是眷顾他的,他找到了组织,和一群自命不凡的画家成天探索新的风格,他还成功掳获了一个漂亮文艺女青年的心并和她结了婚,只不过这些在他眼里无足轻重,他的眼里只有画。为了画好画,真知寿可谓上穷碧落下黄泉,从印象派到野兽派,从波普艺术到观念艺术,表现主义,未来主义,立体主义,达达主义,抽象主义,超现实主义……能罗列出来的西方绘画流派和大师他都模仿了个遍。为了寻找极限状态下的灵感,让妻子把他按在浴池里,差点要了老命;为了买油彩,和做妓女的女儿开口要钱;女儿死了之后他甚至在女儿的身体上作画。这些疯狂的行为,连一直追随他的妻子都觉得他走火入魔,不得不离开了他,可他仍然痴心不改,一心只想追求艺术,连自杀也选择边画向日葵边自焚。真知寿同志并没有死,他最终还是以浑身缠满绷带天价出售一个捡来的破可乐罐这种行为艺术再一次赢得了妻子的回归。影片就在这样貌似温情的氛围中结束,迎来了一个小团圆。

作为一部北野武对艺术的反思之作,阿基里斯与龟这个有名的逻辑悖论似乎就是导演想交代的主题,然而我看完之后我一时无法将影片内容和这个电影名称联系起来,倒是不止一次地想到一个朋友。

上大学的时候,一个高中高我一级的学长和我住在同一层楼,洗漱的时候常常碰到,慢慢就点头打起招呼来。在高中的时候没说过话,因为他不认识我,我认识他,应该说大部分的学弟学妹都认识他,他在我们那所不大不小的高中有几件脍炙人口的逸事,其中有一件是他在课间操的时候在黑板上用粉笔画了一幅很抽象的画,值日的同学看不懂但舍不得擦,上课的老师们看到也没有擦,上课只用另外一半黑板,结果硬是保留了一天。这件小事也许他没放在过心上,也许觉得并非什么光彩的事,反正当我后来和他提起的时候,他竟然说想不起来,而且表情不像在装。但这件事对尤在上高中的我们不仅仅是提供了谈资那么简单,他甚至是我们膜拜的对象。我一度认为,才子不外乎就是他那样:不穿校服,剃光头,穿拖鞋,跷课当儿戏,随随便便就练就一门足以让mm围观的手艺。上了大学再见到他发现他在外形上和我们已经一般无二,并且戴起了眼镜,文质彬彬,看起来再也不像我想象中的恃才傲物的放旷才子,仿佛他人生中把酒当歌放浪形骸的岁月早已成为过去。待到熟识之后,他和我说,现在很痛苦,因为美术创作是一件很困难的事,上大学以来,同学们纷纷举办画展,他能拿得出手的作品只有一件,就是用牙刷敲的一幅画。我在他们宿舍看到过,一尺见方,就挂在他的床头,上面落满灰尘。他和我说毕业后不会进画院之类,可能会去做平面广告,我当时听了心头一震,也许是为他的半途而废感到惋惜,也许是因为我在那一刹那遭遇了“偶像的黄昏”。

直到大学毕业n年后,我看到了这部《阿基里斯和龟》,忽然之间,我似乎理解了他的痛苦和选择。也许他是对的,没有沿着艺术这条看似坎坷,实际上却更加坎坷的道路走下去。没错,在艺术的世界里,天分只是一个传说,如果你成功了,你就是这个传说中的主人公;如果你失败了,你就是一个迷信传说的傻蛋;如果你还没有成功,又害怕失败,那就和这个传说无关,你只是个不再和艺术有关的焦大一个。所以结局也只有三个:成功,失败或者远离艺术。当成功的路很窄的时候,又不想失败,远离艺术也许是个好选择。

天分只是在成功后为人津津乐道而已,在艺术创作过程中是可以被忽略的,在创作中需要坚守的只是风格。这种对天分的忽略不管是无心还是有意,都是一种骨子里的世故。同样,这种对风格的坚守不管是无意进取还是有心作秀,都是一种天生的滑头。

很显然,真知寿同学太天真也太老实了,他无论如何其实一直是个孩子,他忘记不了自己的天分,忘记不了别人无心的称赞,他一直也没学会约束自己的任性和自私,当别人告诉他应该学什么他就马上去学,压根不去想到底为了什么,除了卓越之外,他似乎没有其他目的,可以说,他是个高尚的人,纯粹的人,脱离了低级趣味的人,所以他不会坚持不懈地烧火药从而成为蔡国强,不会在没完没了地画一家子从而成为张晓刚,也不会一辈子只画一个解放军从而成为方力钧,更不会跑到桥上去干预自杀从而成为邱志杰,他只是旁观,旁观别人的生活,旁观亲人的死亡,在生活面前,他始终没有成人,没有参与,没有干预,没有经营,这才是阻碍他成功的最大障碍。也许艺术也是在成长的,在艺术的少年时代,它单纯浪漫,在艺术的青年时代,它愤怒叛逆,不幸的是,真知寿同学降生在了艺术的装逼时代。这个既不古典也不现代,既不单纯也不成熟的时代,你很难看出它的年龄,就像你很难看出一个妈妈桑的年龄一样。在这个时代,生还是死,不再是一个问题,装还是不装,才是一个问题。死了两次未遂的真知寿还是得面临这个问题,你呢?

算了,别想了,你妈妈叫你回去吃饭呢。

《阿基里斯与龟》观后感(三):阿基里斯与龟

问你一个问题:快脚的阿基里斯 与很慢的乌龟赛跑 乌龟一秒钟前进一米 阿基里斯一秒前进十米假设阿基里斯前方九米处有只乌龟,你觉得他能追上乌龟吗?

没有理由追不上吧

果真是这样吗? 阿基里斯去追乌龟要花0.9秒,同时乌龟也前进了0.9米

是这样

为了到乌龟所在的9.9米处阿基里斯要多花0.09秒 这期间龟又向前进来0.09米

的确是这样

为了到达乌龟所处的9.99米的位置,阿基里斯要多花0.009秒,这时乌龟再次向前进了0.009米

艺术本来就是个人的。想要用个人的体验得到所有人的理解和感动,本身就是悲剧的根源。

音乐本身是比文字和绘画都更加容易被接受的。因为受众的脑力付出是相对较少的,音乐本身具备的强大情绪非常直观。而文字的表达则需要读者积极主动的配合。绘画,如果目标对象不是大众,而是自己的情感抒发,如果未经此情此景,又怎能真切得明白呢?

但影片似乎在告诉我们,作为画家,灵光的闪动才是目的所在。但是把艺术的制高点归结为没人可以明确的灵光,难道不是很可悲吗?

看到一半的时候又承受不住了。他那么苍老的脸,那么样不被承认和关注的才华。于是开始怨恨豆瓣竟然将它标注为喜剧……

他从未试图去获得众人的理解,所有有关美和艺术都是发自内心。就像他所处的地方一样荒无一人,但是却是自然美好的所在。

在感情与生活的方面,他一直只是个白痴一般。不懂怎么照顾别人,也从不会被外力伤害。

在画室的那一段是看得最心疼的一段。一群盲目而以爱艺术的名义聚在一起的年轻人做着各种疯狂而苍白的事情。每个人的心中都那么荒芜,不知道自己要走到哪里去,但是感觉到群体的存在,因而得到巨大的宽慰。疯狂是他们的行为,行为本身就是他们的目的。但是事实却是不容宽慰的。在死亡的笼罩下,也只剩下了惨淡的分崩离析。如果接受了,就可以活下去,接受不了也可以自行了断。

影片的一部分是在讲述艺术里冷静而疯魔的病态。温暖的是那一点点的被理解和支持。那么盲目又纯粹的爱情。我想要我可以是她。

《阿基里斯与龟》观后感(四):在奔跑中的人生——我看《阿基里斯与龟》

一开始并没有很深刻的印象,一直是叙事。我不懂北野武到底要讲什么,为何会以古希腊著名数学家芝诺的这样一个悖论作为故事的开头。

后来渐渐明白,这是一个从生至死的追逐,对艺术无念的执着,以至于崩溃。我想起了文森特•梵高,想起了毕加索,想起了《蜜蜂与四叶草》……

一个从孩童时代,到青年,再到中年,都在追逐着艺术,但却就像阿基里斯一样,却永远也无法超越龟(始终不及那个目标,即使只是千分之一、万分之一的距离)。

青年时看到童年做的比目鱼的画,中年时看到青年时作的建筑之画,从业余的追逐,到专业的追逐,再到了老年几乎于疯狂。一次次被否定,但却在很多年之后会出现以前被否定的画作的展览,然而真知寿自己却不觉,这到底是一种前进,还是一种倒退?或许,他从前是个画家,只是时代不对,而现在时代契合了,人却在一次次否定中、再尝试中慢慢偏离轨道。

到青年时,到中年时,两个片段中出现的真知寿见到年轻时的画的画面,我会出现这样的想法:是不是越走我们都偏离了最初的初衷。我们长大了越看不到一些东西了,我们以为我们在成长,其实我们在倒退,没有了最初单纯的才华。

青年时看见身边同学相继因打击或其他死去或自杀,中年看见女儿的去世,后来到自己多次自杀未遂,——是生是亡?生死就在眼前,在每一秒的流逝中,不论是你的,还是别人的。

看到真知寿这一生对艺术的追求,看到他身边很多人因为现实的残酷相继选择了死亡,母亲的死,同学的死,女儿的死……最后讲到了他看似是看到了事实,将以前的画都烧掉,尝试过各种方法的自杀,却终没成功。可,在末尾,导演却笔锋一转,仍旧是艺术。真知寿将捡来的发锈的半个易拉罐以20万日元兜售,而路人却将这认为是垃圾,或许在艺术家的眼中它就是艺术,在普通人的眼里它就是废品。更或许,它就仅仅是废品,但是太疯狂,太执着了,就相信它是艺术了。

就像是当将毕加索和米团同样放在非洲,人们会毫不犹豫的选择后者。

之所以普通人比艺术家多,是不是就是因为没有了那份执着?一生一次的抉择,改变了我们每个人的命运。

这种想法真的和自己以前的认知暗暗相合。为什么有人一生会辉煌,有人一生会平凡。就是我们在成长中,越来越多的诱惑,越来越残酷的现实,让我们越来越清晰的知道,梦想之所以梦想,因为它仅仅是个梦。有几个人可以像真知寿那样,从小到老,始终如一。很多时候我们都不得不迫于环境去改变。我们被教育着“改变可以改变的,适应所不能改变的”,而大多数人一生也正是虔诚的膜拜着。

都说艺术家都是“疯子”。北野武在一种崩溃的边缘讲述着执着的美丽。

我们是平凡人,所以我们不懂他们。

至于他的这部影片,我套用一句波仔的话——“真是变态的好看!”

《阿基里斯与龟》观后感(五):爬啊爬啊 爬到重点

不知道什么意思,看不懂,不过感觉挺牛逼的,可能等到我再有一定岁数的话看起来才知道确实在想表达什么意思。但是既然看了就写写看完我的感受。

艺术是什么呢?也许每个人会有每个人不同的回答,真知寿在小的时候是很有天分的,并且受到不少人的赞赏,从此他走上了美术的道路,并且乐此不疲,但是社会上的各种条条框框是极具诱惑力的,我们也许就会在其中迷住了困住了,失去了我们自己,主角似乎也是如此,小的时候最存真的自我的时候,画的画充满了纯真,没有任何杂念掩饰,而越来越大的时候,由于各种外部的环境,在别人的思维里不断的停留而迷失。

“是不是每个人都需要艺术?如果对于非洲的穷苦的小孩,拿美术品和饭团给他们选择的话,他们会选择什么呢?”小店的老板向坐在他店里的三个青年提出了问题,三个青年做出了三个选择,一个选择去了美国发展,一个选择了自杀,真知寿选择了留下来继续画画。在看到他自杀的朋友的时候我想起了他小时候一起画画被汽车撞死的弱智(其实不是很想用这个词,有时候天才和白痴仅仅是一线之隔)的朋友,他们都为了艺术而付出了自己的生命。我不想说这样的追求好还是不好,每个人对于生命的看法都不一样,一个人没有资格去指责别人的生命的选择,除非他不是在选择。我自己觉得画家不是一个职业,而且职业也不是一个职业,只是生命其中的一个组成部分,但每个人想怎么选择去完成一生都是自己的事,人生只是生与死之间的一小段线而已,不论多粗多细,远看了其实都一样没什么区别,人生的终点是什么倒是可以预测到的,那就是死亡,所以该干什么就干什么。

《阿基里斯与龟》观后感(六):アキレスだからだ

看简介的时候以为会看到北野武拍的《地狱变》,而电影播放结束的此刻,脑内循环播放的是草东的《烂泥》。

“我想要说的,前人们都说过了。”

即使健步如飞如阿基里斯又怎样呢,拼命追赶着前面的乌龟,却永远也难以企及。

“阿基里斯与龟”的悖论,在古希腊罗马神话的课上还是在哪,好像是听到过的,“时间和空间不可以分开讨论”,虽然这句话听起来就是真理,但当时没法明白这句话到底是如何解开这个悖论的,况且这个命题从常识角度太容易看到结局,也就没有再细想。

今天又查了一下百科,文中提到“极限”...看到这两个字顿时感觉如醍醐灌顶。回头再看这个悖论,原来从一开始它就把讨论的范畴限定在了阿基里斯追上乌龟的那一点前,所谓的“永远”追不上,只是命题人在将时间单位无限切割下去,直至无穷小。而时间的单位虽然能“永远”切割下去,但时间的流动却不会因此而停滞,当时间跨过那一极限值,阿基里斯已经将乌龟甩在身后。

所以如果只把目光局限在追赶的段落里,我们会看到仿佛穷其一生也跑不过乌龟的阿基里斯,那是在牛角尖里与自己作斗争的自己,是想要无限接近那一点时的痛苦与挣扎。

でも進めばよい。進めば進めば、いつか自分になれる。アキレスだからだ。

《阿基里斯与龟》观后感(七):借一本书名《清醒思考的艺术》

找到了一个舒适的观影姿势,零食备好,不离手的手机确保还是保持着一个保镖的身份(看电影还是离不开手机),OK,情绪已在频道上,一切就绪,开始点击观影了。

每次准备看北野武导演的作品,内心还都期待着这趟观影之旅后能赠送上当地的纪念品,让我满心欢喜一番。喜欢北野武导演精心雕琢的一个漫不经心的场景片刻,一个切换的静如止水的画面是一副绝美绝伦的画作,一次茶余饭后的有一搭没一搭,有时会忍不住让我找笔慌忙的做笔记记下,这些个支离碎片恰似漫天飞舞的花朵,飘在这么多的我的无休止贫乏麻木的日子里。一片一片,轻盈优美,我笑了,或许这边是艺术与创造给予我的,美好的生活里是少不了柴米油盐,真正美好的生活还少不了灵魂在无休止符上的跳跃。

《阿基里斯与龟》中有很多为追求艺术而萌发的荒诞行为,在外人看来是不可理解的神经质行为,这包括那些为艺术献身在画室做模特的人,为什么裸着全身躺在沙发而画画的人可以冷静的作画,而模特也不会觉得羞愧,为什么为了画一闪而过的车辆可以站在马路中央云淡风轻,为什么有些人愿意骑着自行车或开车愣愣地往墙上撞只为画板上由撞击冲力而自然呈现的颜色,为什么可以在烧着柴火的木屋子里专心的画画,为什么在死后女儿的脸上抹上唇膏然后用布拓下来的疯狂举动,显然,影片告诉我们这些行为都只为艺术,艺术可以跳出常规,可以对抗循规蹈矩,艺术也是可以走入魔窟,令人精神扭曲,艺术可以很绚烂瑰丽,当你在飘飘然仰望致敬时,或许你脚的前方是万丈深渊,艺术的领域是虚幻的,它耀眼、妖艳、极致、纯粹、荒诞、疯狂,它本身就暧昧不清,就不说如何去处理与艺术的关系,有些人为之失去了正常的判断力,就像是个傻子,而当追求艺术令人成为了傻子,这是不是艺术的悲哀,艺术本身不悲哀,没有认清自己认清生活或许便是悲哀,有些人用结果的一个点去衡量成功与否,或许成功是在于自己与自己自己与生活的较量,真知寿或许至死也没有卖出一幅画,但他本身已被艺术雕琢,他已然是一位艺术家。做不追逐乌龟的阿基里斯,或许这边是清醒思考的艺术。

影片结尾真知寿挽着妻子走向回家路,他踢了一下破旧的可乐罐,似乎那一脚是要开启他的新生活,我想象着他变成了我心中那种可爱的老头,和妻子互相关照,相濡与沫,一起作画,过着平淡又幸福的日子,这个作画,再也不是为了能在画廊挂出被销售,被人认可,真知寿可以自己主宰自己的生活与作品。而不希望是《月亮与六便士》男主角为艺术献身一个备受争议一个极致绚烂又极度悲惨的归宿。真知寿,能不能给我一个答案,艺术是不一定要献身的。

===================================================

观后感几点:

/日本人与自杀

/生命的长度与宽度

/月亮与六便士,梦想与现实

/事业与伴侣

/艺术与天赋;艺术与常识

/实现创造力的思维形式

/生活既是一场喜剧又是悲剧

《阿基里斯与龟》观后感(八):生活是最好的修行

北野武导演进行了很多思考。电影本身的特点就不用说 了。学艺术的人可能都曾有过,太把艺术当回事儿的阶段。比起总是思来想去不去实现梦想,片中主人公种种奇怪的尝试反而显得他的真诚。不过也太极端了,忘记了自己的界限和自然规律,是要受到惩罚的。我觉得大师并不是用了什么奇怪的材料种类的。能感受和观察平淡的生活,哪怕用最便宜的和简单的的材料颜料,能把自己视角表达出来的人,才是真的厉害。还有感激生而为人,坚持艺术又能懂得人类界限,善恶美丑,又能接受和爱上复杂难以把控的人类,也就是自己和其他人本身。找到生存与灵性的平衡。这可能才是学艺术的人要去追求的。追上龟不是最重要的,爱上丑恶,寻找平衡。平淡的生活是最好的修行。

《阿基里斯与龟》观后感(九):灵感汗水 VS 管家缪斯

高悬于厅堂之上的风景画,是对真知寿一生的讽刺。自我怀疑的那个自己,才是自己最大的敌人。 艺术家需有完整的自我,其自我需强大到能够抵挡万千噪音乃至非议。涣散的自我,又怎能凝结出独立的作品。 1%灵感和99%汗水之争一直在持续。绝大多数影视作品中,表现出的是"不疯魔不成活"。1%的灵感才最重要,灵感来源于疯魔。真是这样吗?还是因为疯魔才更有戏剧冲突,而自律不是。极度自律,冗长而又无趣。如果极度自律才是答案呢? 曾经的天赋论者我,随着年岁的增长,越来越相信汗水的重要。大概是因为,发现渺小平庸的自己并无天赋,而想要去抓住自己能控制的东西。至于结果,万事随意。 ------------------------------------------------------------------------

初看英子,感慨于其,"到底能多信任一个人,才能在漫漫长日中始终如一的支持他的梦想"。 而后忽觉,英子对真知寿来说,是福吗? 她真的能够"理解"真知寿吗? 《妖猫传》上映时,影评人非非马提出,陈凯歌和陈红,究竟是相互成就? 还是互相损耗? 一个放弃演员之路,一个走向文艺商业的撕裂。 对于艺术家来说,他更需要一个管家?还是一个缪斯? 有自身的眼界和格局,"理解"并"懂得"对方的优势和短板,才能为其助力,进而拧成合力,正如施南生之于徐克。 只可惜,自我同样强大的两个人,容易被对方的自我所伤。极度信赖的人,站在了对立的方向,很难不让人感受到背叛。给予爱,也给予伤害。只可惜,以人之感受,伤害强度远大于爱。 剪不断,理还乱。 最喜欢的,还是李安夫人林惠嘉的那句,"有没搞错,是我今天得空,陪他来买菜诶"。

《阿基里斯与龟》观后感(十):悖论的底色

阿基里斯和龟是古希腊哲学家芝诺提出的一个著名的悖论。 阿基里斯是希腊神话里有名的勇士,他和乌龟赛跑。乌龟1秒只能前进1米,阿基里斯1秒内可以前进10米。作为在阿基里斯前面9米处的乌龟,你认为能追得上乌龟吗? 哲学家芝诺认为阿基里斯永远也追不上乌龟。因为从理论上来讲,阿基里斯要追上乌龟的位置需要花0.9秒,而在这期间,乌龟就前进了0.9米。当阿基里斯再去到乌龟所在的9.9米处时,乌龟在这段时间里又向前爬了。因此阿基里斯虽然越追越接近,无限接近乌龟了,却又永远追不上乌龟。他们永远不可能在同一点上重逢。

电影中的男主角真知寿用自己对于绘画艺术一生的追求来诠释这个悖论。真知寿的生活在这个悖论的衬托下变得嗔狂。母亲死去时沾满血迹的面容、女儿在停尸间那惨白的嘴唇、交通事故里惨烈的场面等等,这所有一切在真知寿漠然的表情和追求艺术的画笔底下变得毫无意义。生命在艺术面前是那样的一文不值。那些为人类尊严而逝去的先人们是否会触景伤情呢?

看完电影后的观众在那些冷血背后肯定会感觉到一丝温情,它源自于真知寿的妻子。她用对一生的爱让他回家。真知寿是幸运的,因为在妻子的搀扶下,他最终看出悖论的底色,回到正常的生活。然而,悖论却始终存在于每个人的生活中,当人到黄昏,有谁能看清它的底色呢?有多少人是带着无数的悖论走进天堂,从此对它们一无所知。这样的结局不是最大的悖论吗?

北野武是个有思想的导演。他曾在风靡一时的电影《花火》中表达自己对于生命和自身的审视和反省。《阿基里斯与龟》在对生命和生活进行反思的同时,更融入了作者对于日本民族艺术的反思。作为现代艺术模板的西方世界一直是日本艺术追逐的理想,可是抛弃了自身传统的艺术模仿让日本艺术处于像雾像雨又像风的尴尬境地。日本自己的艺术之路在何方?

一个人,抑或是一个民族是要成为一个追逐乌龟还是在崇山峻岭之中自由奔跑的阿基里斯呢?何苦去追那该死的乌龟呢?