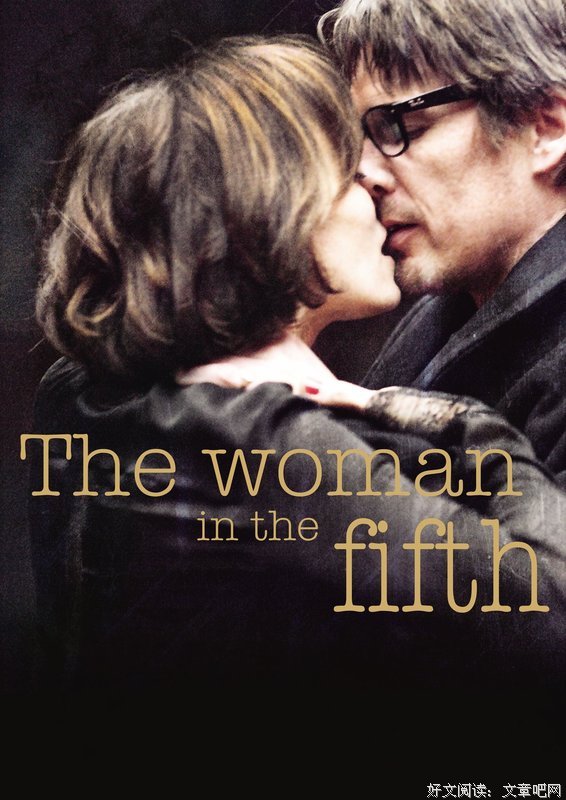

《巴黎五区的女人》是一部由保罗·帕夫利克夫斯基执导,伊桑·霍克 / 克里斯汀·斯科特·托马斯 / 萨米尔·盖丝米主演的一部惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

MK代表Tom的另一面,或者精神分裂时候的Tom。MK曾经因为被丈夫抛弃而杀害丈夫孩子然后自杀,而Tom也因为精神分裂而被妻女抛弃,他也可能像MK那样对自己的妻女造成伤害。所以MK(另一个自己)告诉他为了女儿的安全,他不能靠近女儿,他应该回到MK身边,也就是承认自己不能接近自己的女儿,而且是“永远”。

影片自始至终都是在围绕Tom想接近女儿而不得的矛盾中展开。如大家分析的那样,那个黑胖子是Tom所杀,女人为了得到他指控了旅店老板,而且可能指控了老板在黑窝点干的所有坏事,让老板一辈子呆在监狱,她好跟Tom私过一生。但是Tom从监狱回来那个晚上,他看到了酒吧女小时候的照片,还有她父亲的照片。这可能让Tom联想到了自己和女儿,因而他感觉到自己有可能也会对酒吧女造成伤害。在一夜痛苦的挣扎之后,他决定离开酒吧女,去接受那个精神分裂的自己。在他推开门的那一刹那,眼中噙着泪水,他紧闭双眼。我觉得他的表情不是痛苦,相反,是一种平静的解脱。他终于接受了真实的自己,终于不用在与自己的斗争中痛苦地度过每一天。最后,光明打在脸上。

整部电影就像一个堆满杂物的长廊,你走在其中,长廊里光线昏暗,大部分杂物你只能看见一部分,正是这些看似没有来由的“一部分”构成了整部电影。

只是不明白为什么用巴黎五区的“女人”来代表Tom的另一面。难道只是因为经历相似?

我几乎是在一个有些迷糊的午后看完了这部影片,彼时我刚刚午睡醒来,内心正达到一天中最恨自己的时刻,我必须做点什么阻止自己恨自己,我打开了这部电影。一般时候我会在看电影前到豆瓣看一眼评分,以决定是否认真对待这次观影,但这次我没有,我只是想打发掉这段时间,让自己好过一点儿而已。现在我很庆幸我没有,因为这部电影的豆瓣评分只有5.6分,而且是在只有249人评价的前提下,根据以往的经验这会是一部小烂片,但事实并非如此。

就这样,我在一个迷迷糊糊的午后看了一部迷迷糊糊的电影,感觉棒极了!

这是一部非常暧昧的影片,来路不明,去路不清,似乎只是在生活中随意截取的一段时光,你走过路过看过,然后,然后就没了。抛去那些意识流的片段,电影主要讲述的故事是一个精神分裂的美国作家(伊桑霍克饰)来巴黎看望女儿的故事,影片开始既没有交代作家之前到底做过什么导致妻子带孩子离开他(恐怕不只是精神分裂),最后也没有交代作家去了哪里,只是用象征性的手法,暗示作家打开了那扇通往另一个自己的门。除此之外,全片还留下了大量没有得到解决的线索,包括酒馆老板的犯罪窝点究竟是做什么的,黑人胖子到底是谁杀害的,作家为什么离开酒馆老板的女人等。如此含糊的剧情再配合不时插入的森林里的意识流镜头,真叫人看的迷茫啊!观影过程中我自始至终都没有理清思路,脑袋里充满了各种问号,惊叹号和省略号,随着起承转合的电影配乐,浮浮沉沉,如同身体漂浮在大雾的海面上,随波逐流,玄秘奇妙。

影片最后一个镜头,在一个女人的歌声里,伊桑霍克面对镜头,深邃迷人的眼窝里噙满泪水,他推开那扇代表自己将孤独一生的门,光,吞噬了他。我听到自己心里有一个声音,他轻轻地呼出一声“啊”,尾音久久不能散去,这一声呻吟,有痛苦无奈,也有压抑释放,终于为电影点下一串意味深长的省略号。除结尾之外,片中还有很多地方的设计都非常打动我,其中尤以作家与酒馆老板女人的爱情为甚,那是一种我非常向往的爱情模式。一个生活毫无波澜的酒吧侍女,为了生活与老板有着不清不楚的男女关系,每日做着重复的工作,业余读诗。突然有一天一个神经质的作家闯入她的生活,他穿亚麻布的休闲西装配长款风衣,眼窝深邃,胡茬迷人。两个人一个生活无聊到渴望问题,一个生活问题严重到渴望安慰,他们依偎在向晚的天台上,女人摘下男人的眼镜,盯着他深邃的眼睛为他唱起一首法国歌谣,还有什么意象比这更动人吗?没有了,他们做爱,在天台上,在铁轨旁,在光影芳草里。后来男人离开,女人独守小酒馆,固定镜头里左边是女人抽烟,右边是一个老客人喝咖啡。此处我方知,牛逼的镜头表现寂寞既不是酒馆里空无一人也不是众人狂欢,而是只有一个垂暮的老人搅拌着眼前的咖啡,意兴阑珊,绝了。

除了动人情绪的传递,影片在技术层面上也非常考究,无论是摄影,配乐等大方面还是片名字幕的设计无不如此。片中有大量变焦镜头,对构图及前景的设计都有一种精致刻意的感觉,这种刻意和精致并不会让人反感,相反会带来一种“本该如此”的感觉,如同喝一瓶上好的红酒,就该配以精致的器具和考究的步骤一样。

最后,关于影片暧昧的线索之一,我在感同身受的思考过后得出了一点结论。酒馆里死去的黑人胖子应该就是作家所杀,他在精神分裂状态下杀害了胖子,但是这段杀人的过程被导演故意处理成了作家跑到情人家激烈的做爱戏,猛烈的抽插动作正代表了用刀捅杀胖子的过程。至于为什么酒馆老板被当做真凶抓了起来,那一定是因为酒馆老板的女人为了救作家而做假证了。至于最后作家为什么要离开酒馆老板的女人,我没有想通,大概是年轻的女人总是让他想起自己的女儿,所以不能和她在一起,“我讨厌,你的抚摸毁了我”这句台词没有懂。

《巴黎五区的女人》观后感(三):找回看电影的纯粹感

精神分裂的作家父亲,和制造幻象的忧郁女儿,在时间和空间的错位之中找到共鸣,让人看着心中的自己,讳莫如深。

这是一部手法巧妙,思路复杂,纯净透彻的电影,被归为惊悚片我觉得还不如归为情感片更贴切,整部剧没有什么暴力和血腥,画面和配乐也没有任何的惊悚感,反倒让人感到安静。

很多人觉得这部电影在故弄玄虚,晦涩难懂,所以给的分数很低,其实如果你能在没有杂念和干扰的情况下,安安静静的看完这部电影,你会发现这部电影所蕴含的是我们很多人逐渐丢失的本能感受。

父亲在无奈的现实面前选择了依靠自己的黑暗面支撑自己的光明面,始终保持着单纯的对女儿的爱,当他发现女儿失踪后才发现自己两个面之间的疏离感,但是他只能继续依靠,为自己的黑暗找到解脱,离开的时候还是告诉女儿,我会用最好的那一面陪着你。

女儿的成长过程留白,但是童年与父亲分别,直到父亲绑架了自己,进入父亲的“森林生活”,直到父亲抗拒自己的黑暗,让女儿回到正常生活,这一切留给了女儿什么,我不知道,但是却看到了女儿对父亲的思念,在自己的精神世界里创造了父亲的形象,却走进了无奈的误区,留下的只有父亲最后的一句“Dear”。

如果这部电影看不懂,一定是因为他本身时间和空间的错位感,没有正常的时间逻辑,没有正常的心理逻辑,但这部电影却让我渐渐的感到其实我们一直在用自己的语言解读电影,就像看英文的时候一定要先翻译成汉语,而无法融入影片,无法真实的体会自己内心的感受,如果我们能放开心理的防备,慢慢的感受,你会发现,这部电影真的很精彩。

《巴黎五区的女人》观后感(四):当纠结的时候,是什么决定了最终的结果

很迷幻,一个落魄的美国作家,为了自己的女儿的抚养权,身无分文的跑到巴黎,在一个阿拉伯人的旅馆中,遇到了一个从来不冲厕所的房客。这分明就是一个没有结果的挣扎,一次拼死的努力。在巴黎,他陷入徘徊,一边是以酒馆老板女人为代表的现实,一边是一个著名匈牙利作家的已经死了多年的妻子代表的他的幻想,不存在世界的生活。在经历了现实中酒管老板杀人栽赃和自己的女儿离家出走的痛苦,而虚幻的生活并没有给他指导和安慰。绝望中,他将给自己女儿写的小说扔进了垃圾桶,最终选择了不存在的生活,死亡。

电影画面色彩暗淡,人物怪异,主人公护照被扣,身无分文,行动受限,充满绝望,他担任的临时工作甚至有可能是恐怖分子聚集的地方。唯一的和酒馆老板女人在一起的快乐时光,也被对方询问为什么不回家打断。

最终,女儿终于被找回,而他觉得自己已经完全是个多余的人。生活的绝望笼罩这位可怜的作家,这时候他该如何选择自己的未来呢!也许,死亡虽然有那么点晃眼,但终究比现实有些光明吧!

《巴黎五区的女人》观后感(五):「Quotes」

「You're not real.

↓

I am real. I exist as much as you exist. This is the closest you’ll ever come to love in your life. I know you. I know you inside out.

↓

I’m never coming back here again.

↓

Tom, we've both lost so much. we belong together.

↓

tay away from me.」

「Stay with me. → I'm sick. I destroy everything I touch.」

「Don't be upset if we never meet again Chloe. To truly protect you, I need to shield you from the darkness in me. The good part of me will be beside you every day, and we’ll always see the world with the same eyes. Love, Dad.」

《巴黎五区的女人》观后感(六):这导演真是喜欢拍门啊,各种门!

前妻的楼门房门,旅店的店门房间门厕所门,要密码要口令的门,监控室的门,聚会场所的门,监狱牢门,情妇的门,各种门有木有!

我觉得要是把这些门都看懂了这片也就看懂了,恭喜你,你离真相已经很近了!

就是男猪脚这个调调我很不喜欢,完全一副逆来顺受的样子,本来动机出发点很阳光的一个事儿上来就弄砸了,估计跟他有病有关,精神病做事跟正常人就是不一样!好不容易最后自己小宇宙爆发决定自己做主一把然后就自挂了!其实这块儿还是有小感动的:他寄给女儿的信以及之前他写给女儿的话一分析就出来了!

要说是大闷片吧这部电影整个的感觉确实有点闷,加上配乐什么的都是大闷片的效果,不过故事倒是挺吸引人看下去的——一个独在异乡为异客的文客骚人为了自己纯真的目标不惜自贬身份或者说铤而走险做一些本不愿做的事儿,细想想挺有意思的

《巴黎五区的女人》观后感(七):对比一下JOHNNY DEPP 的《秘窗》

看完这部电影,让我想起了JOHNNY DEPP 曾经主演过的一部电影---《秘窗》,故事中的主人公也是一个处在困境中的作家,妻子另结新欢,他捉奸在床,然后被受打击,以至于精神分裂,杀了一个又一个的人,还浑然不觉。

只不过《巴黎五区的女人》没有《秘窗》的拍摄手法那么明显地揭示答案,它让人捉摸不透。这或许是欧洲导演与美国导演的区别。简单明朗的画面,若隐若现的情节线索,令人一头雾水。

“巴黎五区的女人”这个题目,象征着汤姆心中的精神幻象,其实汤姆在寻妻女被拒后,又接连一串的挫折,让他精神倍受煎熬。影片中有两个地方在暗示---

第一,间断性出现地森林和猫头鹰的画面。这是汤姆小说里的影像,但是在他头脑中不断回放。让他现实与虚幻分不清。

第二,酒店女招待半夜醒来,一摸身边,不见汤姆,他去了哪里呢?接着警察晃着手电筒推开房门,对枕头上的两个人说话。这中间就设置了悬念;如同汤姆去第五区找MARGIT一样,回来发现奥马尔死了。如同警察所说,MARGIT是不存在的,汤姆与她的幽会都是他虚构出来的。他的确应该是在“压力山大”的情况下,面对奥马尔一千欧元的勒索,在恍惚的情况下将其杀死在卫生间。

在风度翩翩的作家面前,酒店女招待爱上了他。不顾一切地与他发生关系,为了维护他,说是她讨厌的塞泽尔杀了奥马尔。有一个场面,塞泽尔对着两个手下大发雷霆,又走过来亲昵地抚摸正在擦杯子的女侍者,远处窗边坐着汤姆。这一幕在暗示这些人之间微妙的关系。女侍者爱上了汤姆,她不惜一切代价想与汤姆一起。而汤姆在现实与虚构之间迷茫。影片最后的一片耀眼白光似乎在暗示“巴黎第五区的女人”是不存在的,她只存在于汤姆的想象中。......

看完这部电影,让我成为了ETHAN HAWK 的影迷,他的确是一个很文艺的演员,对比JOHNNY DEPP 的秘窗中的表演,ETHAN HAWK 演得更传神一些,让人真假难辨,更将人物的内心通过无声的表情传达得很细致入微.看来,有才华的演员与只知道按导演指示展现动作的演员是有很大的不同的.

《巴黎五区的女人》观后感(八):自我寻找与自我救赎

《巴黎五区的女人》这个名字首先就吸引到我,很文艺的感觉。然后看其类型是惊悚,瞬间就勾起看的兴趣了,想这么文艺一名字怎么来演绎惊悚。看过后,不得不说跟惊悚没丝毫关系,不过影片确实好看,剧情、画面都很细致绝妙。

在我的意识里,只要跟火车或公路挂钩的,一般都有股寻找自我的意境在里头。这部影片火车和铁轨出现了几次,再结合剧情,个人觉得这部片子就是一个关于自我寻找也可以说是自我救赎的故事。

影片开始,汤姆的前妻不让他看女儿,甚至于报警,这点刚开始让人费解,爸爸看女儿,有必要紧张成这样嘛。直到看到后面,才理解了前妻的做法。汤姆确实是一直都存在问题的,影片里3次出现的咆哮不耐烦或多或少证明了这点,而小女孩有次跟汤姆的对话说,汤姆不是生病了,而是关在监狱,也说明了之前的他是发生过什么不好的甚至是极端的事的。后来他自己跟波兰女孩说,他有问题,所有他接触的东西都被毁了。

至于玛格丽特,那个住在五区的女人,从她一出现其实就可以知道她是不存在的。汤姆首次在那个聚会看到她的时候,她任意走动,但是不跟任何人交谈,也没人注意到她,就跟她是透明的一样,这或许是传达她实际上不存在的第一个点。除了这一次外,之后每次她的出场都是只有汤姆一个人在,没有第三人,这或许是第二个点。而最后警察的说法,直接说明了她是不存在的。此外,每次汤姆去见她的时候,汤姆跟平常都不一样,要更干净更精神的感觉,这就暗示了玛格丽特其实是汤姆的一个幻想,她其实是他不迷茫不狂躁自我好的一面的映像,她每次说的言语也能透露这点。

至于女儿,肯定是汤姆藏起来了的,影片开头都有汤姆偷偷看女儿的镜头,后面很长一段时间没有,相反出现了森林,废弃铁轨上出现的模糊的小女孩的身影,以及最后小女孩从那片地走到马路边的,也说明了是汤姆藏的女儿。当警察找到汤姆说女儿失踪,汤姆跟前妻说不是他,前妻眼中明显的不相信,汤姆跑去见了玛格丽特后,女儿就回来了,女儿回来后,汤姆躲着看,前妻抱着女儿犹豫了一下后走了进去,门很决绝的关上了,这让我自动脑补成前妻对汤姆的彻底绝望,不愿再见他的意思。其实影片中,很多关于门的镜头,还有关于楼梯、虫子的镜头,这些都给影片塑造了虚幻的感觉,这些镜头也是影片中最爱的。

那个男人也是汤姆杀的,符合逻辑,男人死的那块,汤姆见玛格丽特,有些仓促,情绪也很激动,而玛格丽特的脸也不同,不是柔和的,最后汤姆放下她的时候脸明显有些僵硬,这就暗示着汤姆激烈的动作其实是在刺杀那个男人。最后真凶被定为是店主,那是波兰女孩在救汤姆,于逻辑上,店主没必要杀那个男人。至于店主那个地下室到底是做什么的,不清楚,也不是重点。

从开始的迷茫困窘,到遇到玛格丽特,杀人,藏女儿,再到放女儿,到最后的拥抱阳光,这无疑是一场自我救赎。

《巴黎五区的女人》观后感(九):镜像,森林,精神分裂

这电影个人觉得非常赞,难得的精品之作!抛开各种光线、画面美感和镜头的运用不说,用超现实和意识流手法表现细腻的情感,这方面影片做得非常出色。分析几个独特的地方:

1、镜像——巴黎五区的女人

Margit 一个仅存在作家头脑中的女人,失去了丈夫失去了孩子,作家也相当于失去了妻子失去了女儿,二者具有共同点,所以作家才幻想了她的存在。她其实是作为作家自身的一个镜像存在的,相当于精神层面的另一个自我;

2、森林

片中至少有三次穿插了森林的场景,这些场景很明显指代着两层意思:其一,森林是作家第一本小说中虚构的森林(小说名字就叫forest life,很明显的暗示);其二,森林是作家在信中提到的和女儿一起幻想过的森林,有猫头鹰和虫子。可以这样认为,森林在片中象征着作家对女儿的思念和爱,希望和女儿一起生活的情感;

3、精神分裂

很明显作家是精神分裂,黑人是他杀的,女儿应该也是他藏起来的。但是本片所表现出来的双重人格并不简单的指精神分裂这种病,还指代其两个自我,一个是迷茫绝望的表面自我,另一个是他正在寻求的真正释放的自我。他和margit的对话就有明显的暗示,作家说他感到真正的自身是存在另一个世界的,现在的他仅仅是一个悲哀的替身(sad double);而当最后margit对他说stay with me,forget your wife forget your daughter 时,就是让他寻找真正的自我,而不是困于现在迷茫的生存状态中。正是听完margit这话后,他放走了他的女儿,而我相信最后打开门出现的那道白光也代表着他找寻了真正的自我。

非常赞的影片,绝对值五星,豆瓣那么低的分实在不可思议,大概是悬疑抛出了没解所以大部分人看得晕头晕脑吧。其实导演本意在于表现感情(主要是对女儿的感情),悬疑只是一个手法,本来就无意解谜,情感表现了,给人回味的空间,谜底也不重要了。

《巴黎五区的女人》观后感(十):This is not a film about any woman in the 5th arrondissement

**This contains spoilers**

看标题和介绍,本以为这会是个很好看的法国电影,巴黎五区的街景,塞纳河左岸的文艺气息,靓女帅哥,活色生香,结果… … 开头还好,美国大学讲师兼作家千里迢迢来巴黎投奔妻女。虽然遭拒,还一直很有爱地拎着小长颈鹿毛绒玩具,在车上睡着了都没撒手…

然后就急转弯了,根本没有什么好看的街景。Ethan Hawke跟Kristin Scott Thomas 在屋顶露台聊天,背景隐约显出埃菲尔铁塔,这可能就是全片最好看的一处景色,其余全都一片灰暗。

男主角沦落到可能是巴黎最黑暗的一个角落,他本性中的黑暗和光明哪个更多些呢。。。

他在自己的世界里创造了一个Forest Life,他给女儿写下那里发生的故事:小女孩,树虫,猫头鹰 … …

但是他的世界又不止这样简单美好。第五区的女人、被杀的邻屋房客,然后女儿失踪了…

原来他被要求不允许接近妻女。他不得不离开美国,离开大学讲师的工作。他温文尔雅,受挫时咆哮怒吼。

看完电影,我和两个朋友都努力回忆,从头寻找线索。怀疑导演是不是故意弄得这样悬疑,让人不得不再去影院看一次。唯一可以确定的是,影片绝对不会关于巴黎五区的女人的。也许应该读读 Douglas Kennedy 的原著