《悲惨世界》是一部由汤姆·霍珀执导,休·杰克曼 / 罗素·克劳 / 安妮·海瑟薇主演的一部剧情 / 爱情 / 音乐类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《悲惨世界》观后感(一):2-28有关《悲惨世界》官方中文字幕的一点点吐槽

http://www.douban.com/note/264343940/

写在前面:

两个月以前就有热心网友做出字幕了,您用2分钟下载一下花2小时过一遍也比出现在银幕上的这些乱七八糟的玩意儿好啊!

当观众是白痴么?

(我已经忽略翻译得乱七八糟的人名了)

********已经全无的分割线********

Rrady? Here we go!

You must use this precious silver

To become an honest man

He took my childhood in his stride

ut he was gone when autumn came

让叔:突然间有事情发生了……(让叔你不能这样,珂赛特还小……)

omething not yet here has begun

割风伯伯:请叫我福修李文。(这里实在是忽略不了,太刺眼……)

Fauchelevent

This I swear by the stars!

The color of the world

Is changing Day by day...

众:再等一天……(编导也不容易,真做字幕的话,这段得弹幕刷屏了,不过再等一天您就能靠谱么)

One Day More

还是众:听见大家唱歌没~~ (拜托,闹革命呢,不是请客吃饭啊亲)

Do you here the piople sing

依然众:路障!……(路障扔脑子里了么)

omewhere beyond the barricade

Is there a world you long to see?

When the beating of your heart

Echos the beating of the drums

加佛罗什:亲爱的调查员贾维尔,不要骗人了~……(大家好,欢迎收看今日说法)

Liar!

Good evening, dear inspector

爱潘宁:毛毛雨啦~~(会死人的……)

A little fall of rain

Can hardly hurt me now

马吕斯:让我用爱缝合你的伤口! (爱潘宁:让我死吧……)

If I could close your wounds with words of love...

让叔:老天啊! (me:“老天啊!” God:"What the Fxx !" ……)

God on high

Hear my prayer

……

************吐出来能舒服一点*************

亲爱的有关电影从业人员,请不要继续做这种杀鸡取卵的事情了。

观众不能光靠奥斯卡这种虚名来忽悠,成熟的消费会让你们赚更多的。

(什么?你们觉得现在已经赚得够多了?)

《悲惨世界》观后感(二):MTV式的电影

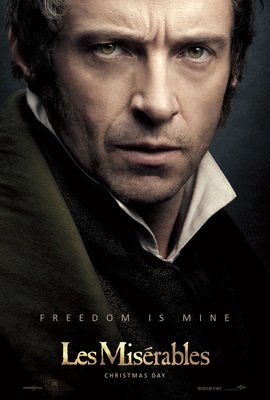

2012年圣诞日首映的音乐剧<悲惨世界>电影版无疑是我本年度最期待的电影.我是<悲>剧的粉丝,DVD上的10周年和25周年看了二十遍以上,每一次都激动无比.这次圣诞日起了个大早,赶9点的首映,看完后当天就想写影评,可惜事情耽搁,才拖到周五晚上写.

其实看电影的感受和期待很有关系.一些大导演大作品不错的作品,往往由于期待太高而失望.而有些认为是小垃圾附带看看的电影,倒反而容易出乎意料地印象深刻.<悲惨世界>的电影版也不例外.作为音乐剧的粉丝来说,电影版是在期待值之下的,10分的满分能打个6分左右.但作为电影观众来说,电影版却补充了很多音乐剧中本质上的不足,四平八稳,没有什么可挑剔的地方.可以打8分左右.可以说<悲>剧的观感评价,取决于你是去看电影,还是听音乐.

先从音乐方面来说吧,电影版是比较失败的.真正唱得好的只有Samantha Barks(扮演Eponione,也是音乐剧25周年纪念版的原版人马).为了吸引票房,电影不得不动用众多好莱坞大牌,能够唱成这样也已经很不容易了,本来唱歌就是他们的副业而已.但是有两点导演完全可以做得更好:(1)那些很小的角色完全可以找一些唱功比较好的专业的人来演(反正观众也不认识他们,没有票房影响),比如宪兵队长唱的警告革命者的段落,只有两三句,但唱得走调+气息不够,毫无力度,太煞风景了.这样的人还有很多,比如女工,市民等等.不知道是不是因为导演觉得反正好莱坞大牌也是业余,就索性全部人马都业余的算了.(2),一些非常重要的纯音乐段落被删减了.比如革命者牺牲后的抒情段落(Russel Crowe把勋章放在小孩胸前一段),音乐剧中先由双簧管吹出god on high的主旋律,再由弦乐接上,最后齐奏达到高潮,这一段音乐音乐剧中很长,相当催人泪下,但电影中双簧管部分被无情地删去很多.效果大打折扣.

细分到各个角色来说,有一些很失望,有些还是比较出彩的,以下是各主要人物的评论:

冉阿让(Hugh Jackman): 一开始觉得还不错,特别是who am I唱段,有爆发力,高音也上得去.但是到God on High这段,实在觉得不行.这段不能用真声唱!!!是虔诚的祈祷,心灵的轻诉.而不是声嘶力竭地扯着嗓子叫.而且Jackman的高音不好听,很细.这段我听着总觉得是在杀鸡一样,非常不舒服.

芳玎(Anne Hathaway): 非常好,从SNL上客串Eponione就看出了唱功不凡.I dreamed a dream虽然明显被降了几个调,但非常有感情,特别是turn your dream to shame一句的渐强,对比强烈,唱出了心中无比的怨恨.

沙威(Russel Crowe):KTV水平,唱得和讲话差不多.那段警察的咏叹调stars基本砸锅.

大珂赛特:唱段不多,印象不深.有这样的扮相唱得已经是不错了.

马里奥斯:高于我的预期(大概是25周年的小马哥太打酱油了).empty house那一段用情很深,主歌部分用轻声唱,副歌高潮能够爆发得出来,完成得很好.

Eponione:专业歌唱演员,当然是唱得最好了,虽然比Lea Salogna还是有差距.

革命领袖:一点没有革命家的气势啊,细细的声线演个少年维特还可以.

神父:Colm Wilkins,那么重要的原唱冉阿让,唱得太令人失望了.他的声音沙哑沧桑,唱冉阿让和剧院魅影尚可,但神父要有慈悲包容,充满爱心的嗓音,随便找一个唱美声的老头都比他强.

从电影方面而言,电影的画面和剪接补充了音乐剧中剧情的空白,使得音乐剧中一些跳跃式的,或是需要观众想象力补充的部分得到了实质的填充.比如音乐剧中没有战斗的场面,一段音乐过后,革命者都退场了,观众还不知道他们死了没有,怎么死的.这些疑问在电影中都不会出现.在演员唱咏叹调的时候,电影以大量的(也是千篇一律)的特写镜头煽动了观众的眼泪.可以说这些都是好莱坞电影的要求:剧情连贯,让观众进入角色,大量煽情.所以<悲>电影版对于普通观众来说,反应还是相当好的.我在看首映的时候,全场爆满,无数人在抹眼泪.这正是好莱坞电影的诡计.

导演Tom Hopper是一个略显平庸,但却是四平八稳的好导演,他那没什么才气,也没犯错误的<国王的演讲>拿到了奥斯卡奖.就像<国王的演讲>一样,<悲>电影可以是一个好电影,但没有办法成为一个伟大的电影.全片补充的那些视觉细节依然遵循(也可以说是照搬)70年前Raymond Bernard伟大的电影<悲惨世界>,没有什么创新的突破.在视觉上,虽然电影比音乐剧丰富了很多(比如在Eponnine那段On my own中,唱到the street shines like silver时,镜头虚化了雨中的街道,看上去如同闪动银光),但那只是用一些MTV的简单手法,在一些镜头处理上,导演的四平八稳产生了平庸.比如One Day More,多个人物在不同的场景中一起唱不同的内容和心情.在音乐剧中,所有演员都站在舞台上,很有共时感.但电影导演只用了简单的剪接,即谁唱就给谁镜头,这一下子就把人物共时的联系着的不同命运打破了,变成了支离破碎的唱段.在我看来,导演还不如用split screen比较好.

总结: <悲>电影版用大量的视觉信息以MTV的方式补充了观众在音乐剧中无法得到的信息缺失,也以大量的特写煽情镜头催人泪下,这无疑是成功的.但其在电影艺术表现上的平庸以及不尽人意的音乐部分留下了很多遗憾.

《悲惨世界》——以上帝掩饰的悲剧

总的来说,作为音乐剧,除了某些“一言不合就唱歌” 因猝不及防带来的不适应的问题外,其他掌握的都挺好的。音乐剧的一大优势在于可以将感情放大,增强感染力,同时可以将人物内心独白明白表示出,增强观众对人物的认识。但,有利就有弊,增强感情带来的负面效果是,整整两个小时,观众一直暴露在强烈的感情输出中,难免会感觉疲乏。从这个角度看,将时间限定在2个小时,对于音乐剧这个题材是十分明智的。然而,由于时间限制,故事情节无疑必须精简,一些细节必须被舍弃。并未拜读过原著,这里不做对比。仅从影片了解的,冉阿让获释、神父感化、成为市长遇到芳汀被解雇及重逢贾维尔,第一个小高潮埋下伏笔。芳汀堕落(因生活所迫)、重遇冉阿让、托付女儿、冉阿让告罪、带走女儿及遇追捕,小高潮。学生革命酝酿、女儿情窦初开、年轻人的感情进展及革命的进行。革命爆发前一天,第二个小高潮。革命、战争、冉阿让与贾维尔的对决、政府军与学生的对抗。心目中的第三个以及最后一个高潮。音乐剧在放大感情的过程中,将故事切断为片段化,人物片面化。冉阿让就是一个善良的形象,对贾维尔、芳汀、女儿、女婿。。。贾维尔即是一个铁面无私,对底层人民抱有偏见的形象,最后被冉阿让动摇,无法接受自尽而亡。他有怀疑,然而他并没有改变。至于珂赛特的角色,我怀疑只是影片给革命失败的小雀斑的角色的一个安慰,所谓的“我会一直陪在你身边”就可以冲淡怀着同样理想的同侪取义的伤痛。她只是连接芳汀、冉阿让和革命军等各色人物的一个线索。相比起来,店主的女儿显得更可爱,出身低贱,父母投机倒把坏事做尽,自己是个街市的“包打听”,偏偏爱上了假扮穷人煽动革命的小雀斑,无望的爱情。我不知道她提醒冉阿让父女是否因为“爱屋及乌”的心理,不知道她女扮男装是否出于对小雀斑的保护,但我的确知道,她爱他,为他高兴愿意告知自己情敌的信息只为他看她一眼,她爱他,为无望的暗恋在雨中徜徉心中郁结,她爱他,将威胁他生命的枪支用自己的胸膛抵挡。无论出于什么动机,她的确是冒着被父亲暴力对待的危险对冉阿让父女释放善意;她的确亲身投身于要命的战斗。姑且不论贪生怕死贪图小便宜的父母,即时是巴黎的普通民众,在战斗中对待弱势的学生一方也是冷漠的紧闭大门,无情抛弃为自己发声的同胞,小姐姐不是的,她投入了自己的生命为自由而奋斗。另一方面,影片也很现实地刻画了民众的冷漠,他们可以“众志成城”,在为发起武装暴力或安全未受威胁时做出一点小牺牲,比如抛下桌椅累成路障之类的;但生死关头他们绝不含糊地捍卫自己的生存权利。第二天,泰然自若地刷洗同胞的鲜血染红的街道,大方地给出自己的同情和怜悯。是啊,我们鼠辈不就是这样活着的嘛,分享他人争取来的自由,绝不自身冒风险。加上这部法国电影,除了“先生”用法语装饰,其他全用英语演绎这一点,都开始怀疑是不是英国或美国拍出来黑法国的了。关于学生队伍中两个领袖A和小雀斑的对比,也很值得一提。无疑,A是一个扁平任务,对革命态度端正,一心一意,没有浪漫的感情经历,只有坚定的战斗精神。小雀斑的角色从复杂性来说应该是难于A的,可是,他没有A有魅力。革命失败,雀斑前一分钟驻足往昔的议事厅,哀痛伙伴的成仁;下一分钟,珂赛特的柔情蜜意就治愈了事业上的失败,而且,甚至回归到自己的贵族家庭。HOW SHAME FOR YOU!这种感情就像贾宝玉本来对林妹妹爱得死去活来,到了,林妹妹不幸西去,转眼贾宝玉也能与宝钗和和美美相敬如宾,对黛玉只剩下礼貌上的悲痛一样,不可原谅!(当然,两种感情不一样,一种是爱情,一种是友情)。不过,之前也有伏笔,在大家伙对革命忧心忡忡,兴奋又紧张的时候,萦绕雀斑角色心头的是一见钟情美貌的珂赛特。无意表示事业一定重于爱情,可为了爱情向世俗妥协是不值得赞赏的。以及对冉阿让的态度,不知道是自己的救命恩人之前,答应欺瞒珂赛特他的行踪,借口是对珂赛特好,得知真相后,又千方百计找到冉阿让。为了报答救命之恩,就可以随便违背许下的承诺?或者答应隐藏冉阿让离开的真正原因其实并不是为珂赛特好,而也有考虑到自己的颜面?如此优柔寡断、背信弃义的人物真的比不上善良坚定的A。特别出彩的片段,一是芳汀与厂里女人的争斗,女人何苦为难女人!社会底层的人民可怜,但有的可怜人真有可恨之处。一是芳汀的堕落,从卖头发、卖牙齿到卖牙齿、青春、肉体。社会是个吃人的怪兽,恃强凌弱,根本没有救苦救难的上帝。一是小孩子的机灵和惨烈!他的死亡是终极杀戮的开端,一个社会,扼杀自由与希望于摇篮中时,你对他的残酷还会有什么怀疑?!最令我愤怒的细节在于敌方的贾维尔,将自己的勋章挂在孩子的尸体前。HOW DARE YOU!惨剧的制造者,在“胜利”之后,站在高位惺惺作态地表示自己的慈悲、不忍与敬意,你们怎么配!虚伪!小男孩绝对是小天使、小机灵鬼、是小希望与小自由,贾维尔没有资格哪怕触碰他一丁点儿。一是小姐姐的心酸的暗恋。最后,影片让冉阿让与芳汀走向天堂,死去的人们生活在自由与希望的国度,用上帝与基督掩盖现实的残酷,假惺惺地编造一个圆满的预期。Liar!现实是,靠自己打拼追求美好的人,包括冉阿让、芳汀、学生革命组织、小姐姐、小男孩都逝去了,而活下来的,是因为命运而衣食无忧单纯不谙世事的珂赛特,是回归贵族家庭,在爱情中得到满足的雀斑以及小姐姐那对荒诞可笑的父母。不愧是悲惨世界,用心看,正义无法得到伸张,冉阿让一辈子在躲避追捕;理想无法实现,学生殷红的鲜血将街市染红,看不到人民的醒悟!好一个悲惨世界,好一个致郁王国!

另外,第二天一早想起两个细节,贾维尔一直以24601称呼冉阿让,但最终内心的动摇让他发现了,他不是24601,一串简单的罪犯编码,而是有血有肉值得怜悯的人。细节不错。另外,珂赛特是阿曼达扮演的啊,难怪如此眼熟。能让人不断思考的影片都是好影片。And,安妮·海瑟薇凭这个角色拿影后令人心服口服,演的很有说服力。

《悲惨世界》观后感(四):悲慘世界裡的法國革命

之前屢戰屢敗而最終勝利的法國革命,原先我只道是歷史教科書上的一條知識點,但是《悲慘世界》裏面那些滿腔熱血的青年著實讓我感動甚至落淚,就連Javert最後也為犧牲的Gavroche戴上勳章。最強大的勝利是讓敵人也敬佩你的努力和勇氣。想到中國的五四運動,那些青年學生們同樣熱血,同樣令人感動,但爲什麽我在看相關的電影或電視劇時,沒有像今天一樣的感動呢?這與拍攝技術無關,我想,是不是因為對自己國家的革命和熱血青年太過熟稔,對五四等革命的影視作品看多了就習以為常,失了最初的那份感動了嗎?

可是當時的法國人民卻並沒有我想像中的那麼勇敢,就像其中一位革命青年說的:“We are the only ones left. They have not stirred. We are abandoned by those who still live in fear.”(我們是唯一的倖存者,人們根本不為所動,我們被那些始終生活在恐懼中的人們拋棄了。)在最後時刻,他們緊閉門窗,拒絕革命青年的請求。再想想20世紀初的中國人民,他們在魯迅的筆下是“沉默的大多數”,麻木愚昧,也是同樣的膽小,不敢也不會起來響應革命青年的號召,反抗黑暗統治。這是人們的共性嗎難道?

最後,這場革命被鎮壓了,那些革命青年都被槍殺了,當然除了被救的Mariut。當Mariut傷勢恢復,再次來到他們曾暢談革命理想的小樓上時,他望著一片狼藉。我們明明就在那窗台邊高談闊論的啊!我們明明就在那桌邊策劃我們的遊行,商量我們的革命的啊!我們明明就在這小屋裡鼓舞我們革命的士氣,展望我們光明的未來的啊!可是爲什麽你們一下子全都不在了呢?只留我孑然一人,獨自傷感和悔恨。“Oh my friends my friends forgive me that I live and you are gone.”(歐,朋友們,請寬恕我,我還活著但是你們卻走了。)“There’s a grief that can’t be spoken. There’s a pain that goes on and on.”(有一種悲傷無法言說,有一種傷痛日益滋長。)Mariut流著淚唱著他的心。我在想,曾經的同志都爲了革命犧牲了,但我卻苟活著,這是一種怎樣不好受的滋味。我想即使Mariut最終抱得美人歸,和Cosette在一起,也無法彌補他在事業上的遺憾,除非在他有生之年能看到法國革命的最終勝利或是他東山再起,率領新一批的革命熱血青年。

無論如何,不管中國或是法國或是其他國家,那些為自由和平等所奮鬥、所犧牲的熱血青年都是值得尊敬的!

《悲惨世界》观后感(五):猫女大战金刚狼到底第几集才演啊?

看了海报才决定去电影院看这部电影,但是看完却小小的失落……

本来充满期待的猫女大战金刚狼,竟然还没开打就结束了……猫女在出场不久就死了,而且这集还完全抛弃了她的皮衣,服装造型一点都不性感,甚至为了打入敌人内部,还剃了个秃瓢,还好在死之前还有一场床戏,腿还是挺白的。

金刚狼更可气,从始至终就没伸出爪子,一直被一个胖警察追的满街跑,唯一的打斗戏还是用个破木头棍,怕人家发现你是变种人打死吗?你忘了你有快速恢复,是打不死哒!

只有大独裁者的演出还算保持水准,国王当够了,来美国开个新龙门客栈,正宗的中东伦敦音吸引了许多南来北往的客商光顾。

对了,大独裁者把猫女的女儿卖给了金刚狼,总的来说还是金刚狼赢了,谁笑到最后谁笑的最好嘛!

最后谁能给解释解释他们为什么都不停在唱歌?

《悲惨世界》观后感(六):我讨厌中英文夹杂的影评

周二看的本片,尽管此前对音乐剧没有任何好感,但是第一次感觉唱的比说的的确好听。

今天有空来做个记号,顺道看看影评。结果被晃菜了,各种英文各种擂,各种百科各种捶啊。早知道我就先去背一遍百度百科回来就能看懂个一二三四了吧?

作为一枚平凡的观众,给后来者一点小小的建议。

1、极度讨厌音乐剧的人,适度考虑观看本片。

2、心情不好的时候,别去。

3、心情特别好,也别去。

4、与女友第一次约会,强烈建议去,除了带点没用过的纸巾,最好背诵一点豆瓣上各种百科式影评再去。ps.英文水平跟楼主一样的,就不要评价电影了,趁女友小哭时递上纸巾,要是她睡着了你就拉起她的小手去吃烤腰子。

5、结尾处请哼唱十万旌旗斩阎罗。

6、我差点以为导演会让艾潘妮最后化身《自由引导人民》里的女主角呢。

说点自己对影片的直观感受吧,绝望绝望还是绝望。看完电影出来是个大晴天,可是怎么看怎么觉得天灰蒙蒙的。这是作品本身带来的深刻,也与汤姆·霍珀强力营造的悲苦氛围息息相关(全片好像就出现了3次阳光,其实没什么用,都是转瞬烟云)。

雨果写《悲惨世界》的时候,是在盖纳西岛上流亡,所以这部作品所呈现出来的东西,片面的理解,其内容并没有丝毫的解脱,反而陷入到批判的最底层——绝望,并且没有反击。

就影片而言,真实地传达名著的情绪和再现悲惨的世界,它完完全全做到了。在某个不可预知的沉沦未来,它会与原著一样,成为政客们利用底层民众的宣教武器,成为青年人高歌还有后来人的丧钟。

从功利主义角度而言,它是个潘多拉盒子。

《悲惨世界》观后感(七):需要补习法国历史和欧洲史

欧美现行的精神理念我想都根源于法国的大革命吧 这是看悲惨世界过程中不断强化的感受 同时无论精神还是科学 真是怎么发展也追不上 差距不是缩短而是越来越大 旷世名作的歌曲能够普遍到异国他乡 这才是佳作 就像内地总是红眼台湾人能拿奥斯卡 只关注结果忽略过程就算第N+1代导演也就是熬死 咱就不要总拿茉莉花梁祝和拉美子去外面得瑟了 除了安妮的dream 合声部分比独唱精彩

看暴动过程中民众把自家被子家具拿来支持建路障,而第二天意识到军队规模远远盖过革命队伍,老百姓纷纷紧闭门户撇关系,不顾昨日还一起打闹的帅哥苦苦哀求,当场让我想到了让子弹飞的场景,这不和张麻子他们遭遇一样吗?虽然被压迫但普罗大众还是想求自保,革命对我有利就参与否则别惹我。人性都一样。封建社会里张麻子能够站着把钱挣了也最多是姜文在影视作品中的意淫。

社会历次重大变革好像是少数精英觉醒推动,大众见势而站队,但他们难得做到成功后不愚民,一直力图把自由、平等的观念全民推广,东方为了收买农的支持承诺把抢来的东西给他们分享,当初忠肝义胆第一个跟他走的憨厚大哥的最后结果只是换了老板继续打工而已,眼看昔日宣扬美好前景的把果实除了自用就是为了维稳暂时分给了新入伙中人多势重的那拨,然后再用鸽子窝轻易的收回了他发给的工钱,憨厚的大哥还在感恩不断出新政意图降价实则催涨并提高瓜分收成好像为买窝人着想的曾经的领头人今天不败的神,靠高价卖出分到的战果欣喜数着暂时归他保管的票子不知所以的伯伯们还没意识到日后的下场,没有了这点根子他靠什么生存?当然所谓的什么化的进程会让他步入憨厚大哥的后尘,不过那时他会喜滋滋的当上城里人。然后全民静待最基本的吃食上涨,因为全搬进窝里后,都是人家的农场供货啦,还挑什么转和飞转?能饱肚是最基本的要求。

小包打听是亮点 喜欢这样的精灵 但贾维尔的选角是败笔 罗素一点没演绎出忠实自己理念的威严感,类似古典的电影其实有好多成功的案例,嗓子更是破锣,搞不懂甜心怎么看上他?还是扮孔武的斗士适合。几个配角都很精彩,青年领袖气质轩昂 挂掉时的pose很棒,够震撼!旅店老板夫妇更不用说,就是我也会选疯娘子。只是很怀念看的见风景的房间时的可人天使啊!岁月你慢些走啊!不过他们的女儿的腰也太那个了不成比例,这样好看嘛?不同的审美观。

贾维尔把自己的勋章塞到小男孩胸前时哭了,哎,看大地震也没这样啊,当时是陪全场哭,估计这会没人陪我…………左右两边都是对子,一个娇喘“老公,他们怎么总唱不说话啊”一个猫着身子轻轻讲电话,她男的比较搞笑“你以为在上课啊座着打没事的”………………军队没有直接射杀而是先吓唬男孩,军队领兵向路障喊话告诉他们巴黎民众没有参与时,分明眼中也露出不忍和惋惜,毕竟他们也是底层,只是职责所在,只是形势所逼,西方的人性再次显露,无论站到哪个队伍都是绳命啊。这要是放在我方里表现的定是敌方狂笑并残忍的杀害了无邪儿童,且定是歪帽猥亵男出演……

里面的歌曲应该都是大家耳熟能祥的,配着场景看感受才更深。应该会再看一遍吧,难得的几乎纯歌剧电影。但也太歌剧了一点,话说贾维尔带着珂赛特逃到一个教堂遇到他曾经救过的男人时,没有过度张口就唱,全场笑场了,当然是轻笑。看的少所以我们不习惯啊,京剧里还有几句不喊只拐着弯念的呢。

再也不做最后一排了,虽然我坚持每次必做荧幕正中间,最后一排估计都是奔着约会去的。

应该细补下法国的历史,方能真正理解雨果的意义吧。

其实人类历史相似。最直白的表现的还是小男孩在车轮上的歌唱,一群孩子追逐着他,好现实啊。

《悲惨世界》观后感(八):即使没有鉴赏力也能受到艺术的感召

思路不清,暂提以下几点:

1.去过影院看音乐剧,我才知道自己之前错过了什么!我特么之前错过了什么!

2.看了你就明白凭什么安妮海瑟薇拿奖!

3.芳汀死掉的时候,贾维尔追踪冉阿让至医院,拔剑相向,冉阿让随手操起木棍抵挡,两人边斗边对唱。是要活活萌死人的!

4.幼年柯赛特一出场,可怜巴巴唱悲歌,养闺女的人是要被虐的泣血的!

5.看片之后,才对【波澜壮阔的法国大革命】这一说法有了深刻的认识。

6.挥舞旗帜合唱Do you hear the people sing什么的……还能更燃一些吗?能吗!

7.爱护他人就能证明上帝的存在!

(耶?我居然正好说了7条……这个数字,是巧合吗?)

《悲惨世界》观后感(九):活着比死更艰难

悲惨世界……真滴好悲惨……

Jean Valjean,主角,好人,从任何角度看都是好人,救济贫苦于水火,对Javert不计前嫌,出狱之后也有光鲜的生活,不愁吃穿,但因为曾经囚徒的身份,从始至终都过着担惊受怕的日子,受着心灵的摧残折磨。悲惨!

Fantine就不说了,被男人抛弃,被工头调戏,被工友排挤,为了女儿,沦落红尘。悲惨!

她的女儿其实还好,童年在酒店夫妇的折磨下稍微悲惨,成年以后在Jean Valjean的庇护下还算安逸,但她与Marius Pontmercy的爱情,硬是插入一个第三者--Éponine,让大家一想到幸福美满的爱情就想到还有一个悲催的人儿—Éponine,恰好这个悲催的人儿还很善良,是她成全了他两,你说能不虐心嘛!能不悲惨嘛!

Javert也是一个悲情的主,一生信奉正义、法律,铁面无私~包青天~但恰恰就悲惨在执着地信奉法律上,法律的捍卫者碰到菩萨心肠的罪犯,最后还被罪犯救了一命,三观尽毁,跳桥身亡。Jean Valjean你不懂爱,Javert你掉下来~

那帮革命仔就不说了,怀揣理想,为自由而奋斗,但苟且的市民从来不会真正认同你们的“红色是愤怒者的血,黑色是黎明前的黑”,他们被你们感染,他们跟你们起哄,但他们眼中只有自利,起哄为了自身利益,鸟兽散也是因为自利,他们根本不懂你们所谓的理想。你们死了,是他们拭去革命流在地上的鲜血!

悲惨世界,这么悲惨为哪般!

最后还来个亡者大合唱,仿佛要告诉大家,死去不算什么,天堂才有安乐。活着,才他妈是摧残、悲惨,叫天天不应,叫地地不灵!

《悲惨世界》观后感(十):悲惨世界不悲惨

没有看过原著,看电影之后只知道故事主角是冉阿让。

11点40的场,出来是近3点钟,果然是一部长叙事片加音乐片。如果不是之前看过音乐剧会觉得略微矫情。可是看完之后,觉得歌词很棒,句句压韵。很难想象如果有可能在大陆上映的时候,翻成中文后还能如此的原汁原味。也害怕原片会有删减。

从开始男主与警察头子作对,到他刑满出狱后重新做人,宗教起到了关键的作用,是主让他学会改过旧我,迎接一个新的自己。中间省略掉他如何上位至市长,对芳汀的拯救也开始只是对自己的另一种赎罪。(本来以为安妮海瑟薇的戏份挺多,没想到一出场没多久就悲剧收场)而男主还是尽力抚养芳汀的女儿珂赛特,直至长大。不过与警察头子的对立一直没有停止,在青年大革命中,冉阿让本来有机会可以致警察于死地,不过他还是以宽容的心放走敌人,而也是这种宽容的力量让最后警察于心不忍,在下水道与男主对峙时,让他走,自己随后内疚自杀。我本人不太理解这种负罪与宽容,是他们所信仰的主告诉他们要这样做吗?还是男主当时刚出狱时遇到的主教的宽恕让他的内心获得感动,并自己也要重新爱众人,不轻易怨恨?

电影里休·杰克曼和罗素克劳的演技真是发挥很很棒,相反女演员们如安妮和阿曼达就薄弱得多,第一次看阿曼达还是几年前的美剧《美眉校探》,她的出场还是很惊艳,不过就四平八稳过了点。而安妮海瑟薇第一次牺牲自己的长发和形象,去饰演一个为女儿而被迫卖身的单身妈妈,不过每次看她演戏都有种跳出的感觉,是不是因为她太美丽?即使剪掉短发还是难以把我的注意力吸引到她本身的表演上去……不过看完感觉休·杰克曼真是有型又有演技!