《《英儿》及其他》是一本由顾城著作,金城出版社出版的平装图书,本书定价:CNY 98.00,页数:488,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《《英儿》及其他》读后感(一):仅仅谈缘

顾城,陌生而又熟悉,熟悉的仅仅是他的名字,陌生的是他的作品,所以对他可说陌生的很,关于他的事迹仅仅是从百科,他人的讲述中了解!人家所说他的诗朦朦胧胧,或许李商隐和他一样,生活在一个梦幻国度,对他的诗歌比较有印象的是黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。只是不知道诗人最后为何没有找到光明,在黑夜中沉沦,最后选择了那样一种不同的方式离开?期待开卷有益!

《《英儿》及其他》读后感(二):《英儿》在阅随笔记(1/3)

诗人写纪实小说,灵气的文术,尤是语法属得上“太盖了”,用词偶尔僻奇,通常以单薄求纯净(珍美的小橘子、性欲作愿望),天然不失情调地阻断流俗,以及来自复杂甚至冲突性源头的语料,经他造物,拼接出透着气儿的场景感(格式塔,读者的经验感觉完形),再则“昏了”的凌乱地方,求爱求救都在乐性的句构里,又及用修辞时候,冗杂的信号简直全扔了,拿意象或特征上身作代,像口述诗,惊叹话语一样的完善流畅,很受益。

露脊精装,读得细,一个“恩与妻”,一个“爱与欲”,红白玫瑰片刻的和谐,纯情又专制。善书擅画的顾城,里面有古老的人类感情的表达,一种茹毛饮血的浪漫,真实、迷乱、狂热到了极致,如同树木凝视着天主,洪水翻跃进深渊。最后,把字儿都忘了,这个世界就瓦解了。

《《英儿》及其他》读后感(三):自我

看完了书后的序才感到这本书的编者费了很大的心思集结成这么一个比较完备的小说集。

书中的文字也是写诗的样子,有大胆的文学实验,也有个别真情的吐露。

《英儿》这个故事读完后,我也希望只是一个故事,那个偏执地童话诗人仍然活着,不管英儿是为了什么和顾城在一起的,肯定是有着爱的,只是顾城过于追求自我和偏执,而保持着一份纯真的英儿却少了谢烨的大度,终于离开他。

我查找了李英的资料,她也在五十岁的时候患了癌症早逝,可见她的内心仍是不安的。

始终无法相信一个男人怎么能同时爱两个女子,那么可以接受一起生活的女子该是有多大程度的隐忍与牺牲。诗人总是有着对于美的一份偏执,不然怎么写下那些灵动的文字,然而想象的世界终归是有限度的,过度的沉溺虚妄不是谢世便是出世。

自我和现实的紧张关系终是要在不断地磨合中找到一个平衡点,童话的世界只可以是痛苦至极的短暂麻醉,第二天早上,仍然要小心翼翼地去面对改变。

《《英儿》及其他》读后感(四):文字原来可以这样写

在初中语文课上,老师读到过一首两行诗,相比大家都知道。当时我就想,竟然能把黑夜和黑眼睛联想在一起,而且去寻找光明,那需要多深的洞察力呀!后来上高中接触到了诗人海子,上大学之后,从网络上认识了顾城,原来很久以前听到的诗句是顾城写的,又了解了他的距离,看了一些他的诗,最喜欢的还是那两句,还有《我是一个任性的孩子》《远和近》《因为思念的缘故》《鬼进城》······

《英儿及其他》这本书我是在新浪读书上看到的,从淘宝网上截图后,在QQ上发表了一个心情,希望有人送我这本书。没有想到的是,一个月之后在我生日的时候,武汉的一个诗友就送了我这本书,从圆通快递员手里拿回来,迫不及待的打开,发现书脊没有粘住,又一看书面是平的,我想就应该是这样设计的吧,回来问客服,后来看有的人发图评论,哦,果然就是这样设计的。打开书,溜出来一个书签,一看就是顾城写的书法,好像是一个“鬼”字。很喜欢他的书法,很特别,很有个性。再一看小说,更加崇拜顾城了,诗人笔下的文字,无论写成小说还是诗歌,都是那么绝美。高晓松老师说,顾城的文字是天成的,果然没有说错。

书还在继续的阅读中,文字和画一样,是天成的。期待下一本《因为思念的缘故》,节约生活费,买全顾城海外遗集。

《《英儿》及其他》读后感(五):他的格格不入,生活无法容忍

初识顾城,还是初中,因为他脍炙人口的一句诗“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。然而真正喜欢上他却是在大学。偶然间看见一本他的诗集,读他的第一首诗时我就知道自己爱上了他。他的文字里有我一直追寻的东西,我喜欢的那种干净和纯粹。 关于他的文章看了很多很多,大致了解了他短暂的一生,知道他和谢烨还有英儿的在我看来略有些传奇色彩的故事。而看了《英儿》之后,我更加觉得他就是个敏感的孩子,有一颗不能被亵渎的天真的心和对纯净的向往,就像他的诗,天然纯粹,充满梦幻的味道。想必在顾城看来,他和谢烨还有英儿在国外的生活就犹如童话故事一般吧。两个他爱的人,陪着他去过出世的生活,安慰他孤寂的灵魂。所以在英儿走后,在谢烨也要离去时,他的人生其实就已走到了尽头。就算没有发生最后的惨剧,孤独的他也决计无法承受生活带来的打击。他是属于死亡的。 顾城的结局令很多人叹惋,的确,明明是内心如水晶般清澈的人,怎么会落得那般田地。其实也是必然,他的敏感,他的纯粹,已经跳脱出世人理解的范畴,纵然是自己的妻子,纵然是他深爱的英儿,都无法理解。在顾城的眼中,他是不属于生活的,他有自己的精神世界,一个纯净的童话城堡,他在里面写诗,在里面画画。他所爱的人,他曾以为和他一样生活在这城堡中,却最终发现原来她们都站在城堡门口,天天念着城墙外的生活。于是他更加痛苦。 我想世间最残忍的事就是曾以为自己得到了最宝贵的东西,到头来却发现是自己在骗自己。她们是属于生活的,顾城不是。他以为她们了解他,爱他,就像他爱她们一样,其实不是。但我想,顾城是知道的,他知道她们和他不同,他知道她们受不了他的敏感,他的不食烟火。但只要她们还在他的城堡中,他可以忽视这些。他拥有她们,他的灵魂不再寂寞,这就足够了。 顾城是真真正正脱离世俗的人,和很多吟诵出世的文人不同,他是无法入世的,他的灵魂,他的心都不允许他这么做。所以他漂泊海外,想要追求自己真正渴求的生活,却还是在梦的终章迎接了死亡。 他说,“我是属于死亡的,我知道。但是我并不爱它。我希望有一个灵魂得到我,我希望我能得救,不太寂寞。”他的渴望,那么简单,但在世俗的生活里是那么难。他的结局其实从开始就已经注定,“你们是生活所生,我也是。但我的灵魂却是死亡所生,它愿意回到那里去”。顾城短暂的一生,起于生活,灭于生活。因为他的格格不入,生活无法容忍。

《《英儿》及其他》读后感(六):终是诗魂负生活

《英儿及其他》,收录了二十四篇短篇小说和一个长篇,是顾城海外遗集系列中的小说卷。拿起书,和很多人一样,我将注目点放在了长篇《英儿》上。

看诗人的记事小说,就好像庸者用自己仅有的一点想象力去揣测自由灵魂的无限瑰丽一般,总是带着那么一点点窥隐的恶意。不过,也是在看过风流才子胡兰成的《今生今世》后,我才知道,文人才子眼中的现世生活、寻常道理,在普通庸众看来,简直就是一个有自卑情结的自恋狂为自己编织的天大谎言。他们都需要这样一个避难所,以在此安顿天赋的才情、躲避琐碎的生活。是的,20岁出头就写出“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”的天才顾城,也是一样。

若不是之前读过顾城的诗,以我普通庸众的眼光来看,《英儿》无异于是一个精神病患的呓语。在病患的长篇呓语中,有一个沉稳能干、圣母慈爱的雷,还有一个动静相宜、精灵朝气的英儿。雷像爱孩子一般呵护着英儿,英儿像一个小女孩面对一位淑女般,既崇拜雷,又嫉妒雷。雷抚慰了顾城的身心,在现实中给他以平稳的安全感;英儿触动了顾城的灵魂,在虚无世界里丰富着他的缥缈的精神需求。顾城离不开两人,两人守候着顾城,又牵绊着彼此。一切看起来都是那么美好,一切看起来又是那么像《今生今世》中 “万花丛中过,片片都粘身”的胡才子的腔调。不知是否是因为文心皆童真。这些才子们,往往都沉醉于他人心甘情愿的付出,他们的童真让他们相信,甚或是自私的认为,这一切都是出于能战胜一切世俗眼光的伟大爱情,是理所当然,仿佛是上天专门派发下来奖励他们不凡的禀赋的。所以说“女爱才子,命转薄”。文心必是玲珑剔透、不谙世事的,其中只能容纳下纯粹的、无菌的理想世界。他们不是看不到现实,只是不愿接受,他们会逃避,比如说,用来抵御外界的激流岛,更或者是死亡。

顾城一直在追逐与逃避。他一直在追求超现实的诗意,一个幻想中的完美世界。他痛恨世俗、痛恨破坏了自己生活的亲生儿子、痛恨自己无法掌控的失去,他可以将自己隐蔽在激流岛的田园牧歌中直指为生计奔波发愁的谢烨“世俗”,他可以将儿子送人并不准妻子前去探望以此让自己忘记还有一个需要承担的责任,他可以用“强奸”的方式将已有爱人的英儿留在自己身边。但是有些东西是他痛恨却又摆脱不掉的,比如说,性。更超乎人们想象的是,这些超乎人们之前对顾城的认识的说法,来自英儿。在杀妻时间过后许多年,从低谷走出来的英儿,曾在大众面前说出了这个事件的“英儿版本”。我们饶有兴致的看着这段混乱的关系,是因为我们只将其看做一个事件,却从未将他们看为现实中活生生的个体。至今,斯人皆逝,我们也不用再窥视、辩驳什么,一切恩怨如烟。

灵魂是美学的,但人心却是自私的。当有一天自己的理想世界被撕裂,他便要起来反击,也撕裂这个世界。被送去人家的小木耳如是,挥向谢烨的刀如是。正如蒋勋说梵高:“梵高的美太危险,我们只能面对他的画,不敢面对他真实的生命。”或许于众多读者来说,是琐碎的现实生活负了顾城缥缈自由的诗魂;但对于直接参与了顾城真实生命的谢烨和英儿来说,终是诗魂负生活。

《《英儿》及其他》读后感(七):阴谋•爱情

知道顾城是因为他的诗歌,“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”。给我的感觉是心灵上的慰藉,飘零,纯净。而《英儿及其他》是他的小说,让我更加了解顾城的生活以及他的“精神”。他,在我眼中,是一个离不开妻子雷的孩子;在他的世界里,在我看来,英儿是另一个小号的雷。顾城的结局众所周知,这本书更是揭开了他和她们的“秘密”......

《英儿及其他》是顾城海外遗集的小说卷,收录了24篇短篇小说和一部长篇小说《英儿》。《英儿》其实是一部纪实小说,故事是在顾城真实的生活中进行了编辑,主要描述了顾城与英儿的缠绵爱情,以及三个人物的微妙关系等。

雷,顾城的妻子。从读《英儿》开始,我从同情她,慢慢地了解她,到后来地恨她,让我的心情很低落,觉得她才是杀害顾城的真凶。书中大量的信件,可以看出,顾城很爱雷,雷也爱顾城,他们之间还有小木耳。雷是宽容大度的女人,一切大大小小的事情都由她来做, 而顾城属于无忧无虑,生活在自己的精神王国中,雷为他准备一切,让他在生活一切安稳。一个女人可以为了丈夫做到一切,让我同情雷;后来,英儿的介入,使顾城和雷的爱看起来卑微,英儿和顾城的爱是热烈而缠绵,但是这都是在雷安排生活之上的,雷没有阻止英儿的介入,反而去促成英儿和顾城,一个女人如果真的爱她的丈夫,怎么会让第三者进入她的家庭呢。在我看来,英儿的出现,是雷摆脱顾城的一种方式,在书中,我看到英儿和雷属于同一种女人,都是属于社会物质性的,那她是不是想让英儿代替她成为第二个雷,最后她用合理的理由离开顾城,从这些上看,我开始恨她,其实在顾城的生活中,她才是他最重要的人,而不是英儿,顾城对雷的爱是永远舍弃不了的,他虽然爱英儿,但是那是一种暂时的“精神恋爱”,如果他一旦离开她,他必然死亡。

英儿在三个人的关系中扮演着第三者,但是在顾城的女儿国理想中,她是精神爱情的象征。书中,顾城用大量的文字描述了他和英儿的缠绵悱恻的爱情,在顾城的情感中,他觉得英儿给予他的是纯真的爱情,无论是身体还是精神。但是在其实的生活中,我看到英儿和雷一直在做着比较,她敬佩雷,她想做雷那样的女人,她也想成为第二个雷。很多人说,英儿是物质的女人,为了绿卡才离开了顾城,但是我不这样认为。当顾城和雷离开岛的时候,也许她知道永远成不了雷,或者她读懂了顾城,明白了雷其实才是顾城的心脏,所以她才离开,要说英儿是否真的爱顾城,我觉得她开始是爱,后来只是为了生活。

顾城的结局是他一手造成的,没有什么可埋怨他,他本身就是个极端自我思想的人,雷是他的心脏,当心脏插了一把刀,再拔出的时候,必然是死亡......

另外,在顾城的短篇中,读到《偶见》时,我想起了过世的奶奶,奶奶正是生活在裹脚与放开之间。小时候我会踩在她的脚上泡脚,她的大脚趾旁有一个很大又突出的骨头,脚趾头也是变形的,我有时会摸摸她的骨头,奶奶总是说裹脚没成的后果。她到了晚年,正如书中所说,走路也摇摇晃晃的,但是她还是很幸运的,因为时代的开放,让她也解放了。

读完了顾城的小说卷,我从短篇的轻松到长篇的忧郁,感慨很多。每一个人都生活在社会中,请把握住身边的人,他们才是一生中不离不弃你的人,要保护和爱惜!

《《英儿》及其他》读后感(八):不读《英儿》,不识顾城

不读《英儿》,不识顾城

——评《英儿及其他》

文|杜子腾

去年的1月8日,英儿,也就是曾经卷入与顾城及谢烨“三角恋”关系的英儿,病逝于悉尼,终年50岁。这段盘亘几十年的错综爱恋终于在最后一位当事人的过世后画上了句号。我以为《英儿》这本顾城的遗作会再次因此进入世人的视野,供众人评述一番。不想,还真让我抓住了。

此番金城出版社再版《英儿》是将其收入顾城作品的小说卷中(严格来讲,《英儿》是顾城与谢烨共同的作品),除《英儿》外还有24篇短篇小说。在作品的安排上,按照体式分为了两辑:短篇小说,24篇以及长篇小说,一部,似乎是刻意将《英儿》放在了最后。但这样的安排还是阻挡不了我一拿到书就翻到《英儿》那部分的冲动。到底顾城是那个“黑夜给了黑色眼睛却用来寻找光明的”诗人,还是挥动斧头砍向妻子并自缢身亡的“狂徒”?

你只看《一代人》,太朦胧,根本看不清顾城的内心脉络。你只看《英儿》,太敏感,就像窥视一个精神妄想症患者的精神王国,你会误解顾城。但如果你是从读顾城的诗开始认识顾城,从“你的心/是一座属于太阳的城市/巨大的光环/飘浮不定”到“你看我时很远/你看云时很近”,再到“我想在大地上/画满窗子/让所有习惯黑暗的眼睛/都习惯光明”,直到“有些灯火/是孤独的/在夜里/什么也不说”,你都不得不仰视这个戴高帽的天才。然而,为什么到《英儿》时,我们更容易发现一个“语无伦次”,甚至是“病态”的顾城?顾城的一句,“一夫一妻制是天主教闹出来的,把中国害苦了”成为了很多人理解顾、谢、李三人关系下顾城态度重要线索。

毫无疑问,有着天才敏感诗性的顾城是中国诗坛重要的人物,诗人家庭给予其的天赋与氛围让他有了超乎常人的敏感性。这种敏感性如果遇到爱情,既浓烈极致却又动荡不堪,其实就是顾城与谢烨把三人真实感受记录下来并整理成小说所能呈现的最真实情境。

让我们抛开《英儿》中那些很简单的指代,直接进入三人的关系中吧。谢烨,毫无疑问,是个充满才情、体谅与世俗智慧和勇气的女人。她能够将完全“精神化”,进入自我国度的顾城像个孩子那样照顾起来。这种照顾超出世俗生活中正常人的想象!一边在外找活儿干支撑家庭开销,一边还要安抚顾城对其“虚伪”与“假意”的指摘;一边心疼顾城不让他参与半点儿外面世界的事情,一边还要忍受其对怀孕的一次次谴责和有了孩子后一次次的生理反激;她是爱顾城的,顾城也无数次的用慌乱的语言表达着他对谢烨的依赖,但是她的爱宽容到帮助自己的丈夫去爱另一个女人,这个人就是——英儿。有意思的是,有时候她对英儿的关心甚至让人心生她也深爱着英儿的感受。但如果重新将三人的关系放在一个较远的视角来看,谢烨,则是顾城与英儿的大家长。她有着最丰满的羽翼来保护顾城,甚至是保护顾城与英儿肆无忌惮的爱情,最终也是保护她和顾城的婚姻与爱情。

而处在最直接保护下的顾城则又是三人关系中的中心点。最天才的灵魂往往有最暴躁的脾气和最敏感的内心,顾城向往童话世界以及精神乌托邦的热切心情纯粹到了没有人性的地步。过度理想化是顾城生活在岛上后最极致的内心外化,一方面他嘲笑谢烨的不纯粹与虚假,另一方面他又依赖谢烨对他的照顾,当这种矛盾不断碰撞激化,英儿的出现以及融入就显得恰到好处。英儿的出现似乎像是谢烨与顾城危机,甚至是顾城理想世界危机的一个灵药。英儿单纯,年轻,符合顾城对精神化的追求同时降低了他对谢烨的不满(相反,他甚至是感激谢烨),而谢烨有了英儿的介入则能保证他对顾城的继续拥有同时分担自己的精神压力,英儿则能享受着谢烨的物质支持同时感受着顾城的精神洗礼。看起来,一切都那么协调,顾城的乌托邦似乎像他头戴的高帽子一样耸立不倒了。

但即使最前卫的人也永远无法逃脱复杂人性的走向,就像萨特和波伏娃的爱情一样,谢、顾、李的三人世界终究逃不过走向覆灭,但这个过程是以诗人执斧的象征性动作结束。留给世人的是或狗血或迷离的故事。英儿最终的不辞而别让稳固的三角形一蹶不振,赔上了两条性命,结束了离奇而难熬的纠缠爱恨。如果问谁是这出悲剧的预谋者?每个人都是,这是一句没用的真话。

是的,《英儿及其他》讲的不仅仅是英儿,但看客的心理永远只有英儿而没有其他。现在,英儿也没有了,人们似乎更应该去看《英儿》,不是吗?

《《英儿》及其他》读后感(九):真实的虚构

精心巨制

毋庸置疑,《英儿及其他》(顾城海外遗集•小说卷)是我近年来读到过的最出色的一本小说,没有之一。

在这个快餐文化盛行的时代,能静下心来读一本纸质书,是件不容易的事,而能做出一套精致、完整的文集,更是件意义非凡的事。一本书之所以能称之为好,不仅在于内容,还包括编撰、装帧、设计等众多因素。

《英儿及其他》无论是从纸张的精良程度,还是防止断裂的露脊设计,甚至小小的一枚书签,都可以看出出版方对于制作整部遗集的用心与严谨。而当我得知它只是9册《顾城海外遗集》中的第一本时,更是充满了惊叹与欣喜。

因为这应该是目前海内外收集作品最齐备、最完整的顾城作品集,它辑录了顾城的小说、诗歌、散文、哲思、访谈与对话、演讲答问等六大主题,充分还原了顾城在海外六年间的生活面貌、写作处境、思想状态和艺术风貌,也第一次全面呈现了顾城对东方哲学、艺术,对生命、人生的深透体悟。

小说全编

相信很多年轻读者都和我一样,在此之前对顾城的印象还停留在“朦胧诗人”的阶段,对于这位天真如孩童般的诗人也写过小说这件事并不知晓。作为非专业研究人士的我们,也难怪会“孤陋寡闻”,毕竟在顾城去世的那年我们还在读小学,甚至幼儿园。

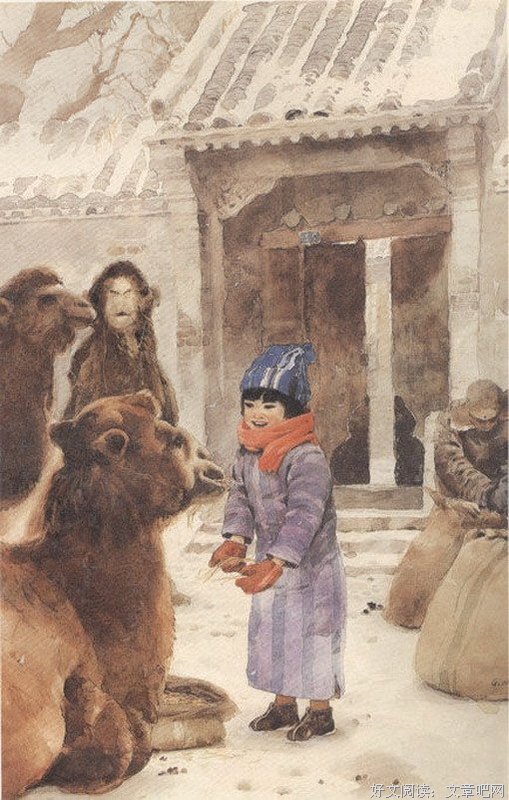

幸运的是《英儿及其他》(顾城海外遗集•小说卷)问世了,它囊括了顾城创作的所有短篇小说(共24篇),以及唯一一部长篇小说《英儿》,书中配有大量的顾城绘画作品,以及顾城姐姐顾乡的详细、严谨的注解,每一幅图画都配有说明,尽可能的让读者了解作者的创作背景与创作心态。

当这本书捧在我的手上的时候,那种沉甸甸的感觉不只来自双手承载的重量,更像是在研读一部汇集了众多学者师长心血汗水的学术著作。在最后的编后记中,编者详细罗列和比较了四个版本的《英儿》,资料内容详实且缜密,细小到某处的增补,某个段落的删减,乃至某几个字的改订,都一一指出,真可谓是事无巨细、精益求精。如此一份研究顾城创作、思想、生活、艺术的珍贵的资料,想要以顾城为论文对象的朋友是绝对不可错过的。

其他及《英儿》

顾城的短篇小说,梦幻而跳跃,是诗人的小说,是随心所欲的故事。镜头感、寓言式、第二人称等等,很多不常见的手法被他运用自如。这些小说读起来,像是漂浮在空中可以随手采撷,拿来揉捏、拼贴的云,充满不确定感,也极其优美而空灵。

而长篇的《英儿》给人的感觉却更为真实、全面、立体。作为一个诗人,《英儿》是顾城写的唯一一部长篇小说,也是他的绝笔之作。这本书写完不久,顾城就结束了自己年轻的生命。

我向来对作家生平鲜有概念,只要是能读到作品的作家,总觉得他(她)还是“活”着的。但顾城的《英儿》则从一开始就告诉读者——他(顾城)是要死的。这是极其颠覆的一种做法,一般的作家是绝对不会使用的。按照现在的小说分类方法,这篇小说几乎就是完全的“非虚构”作品。因为它完整地呈现了顾城和妻子及英儿之间的爱恨纠葛,在海外的生活状态,以及作为一个现代离世者的极端心理和异恋心路历程。

换言之,这部小说的诞生是设计好的,作者的死也是设计好的,文学的虚构和生活的真实在这里发生了交叉与重叠。作者抱着必死的心情写下自己的经历,又以自绝作为结束,验证了小说的“真实”。

《英儿》是书信、是小说、是散文、是回忆录、忏悔录、也是诗歌。它记录了顾城最后的爱与恨,也挥洒和释放了他全部的人生。行走在字里行间,有时候会感慨诗人想象力的瑰丽与新奇,有时也会伤怀他作为一个现代离世者的悲哀与不幸。但更多的时候是惊叹于作家的创造力与思想之界的无限可能。

有评论者说“《英儿》太真,用通常的标准来衡量有不好的东西,可是让人又觉得它美极,简直是给了文学审美和整个美学分析提供了一个新的登峰造极、难以言尽的宝库。”如果没有亲自读过这样的小说,我很难想象真实和虚构是如何被模糊了界限,又幻化为一部既残缺又完美,既规整又自由,既自如又克制的小说作品。大概也只有天才的诗人和疯魔的作家才做得到吧,而顾城正是这样一个人,唯一的一个人。

读这本书的时候适逢清明,窗外阴雨连绵,四月的天气格外清冷。最终,顾城用自己和妻子的离世演绎了爱恨不得、再也无法继续的悲剧人生,只留下了《英儿》这部光彩异常的小说作品,以及那段令人无限遐思、真实得几近虚构的海外传奇。

《《英儿》及其他》读后感(十):《<英儿>及其他》:奢求一座澄澈的城池

初拿到这本全新校勘辑录、首次结集出版的顾城先生的小说集,便已感觉得到分外的厚重了。书的纸张很好,装帧也颇为用心,既采用了硬装的外壳,又不影响读者翻阅,实乃是用心之作。

全书共分为两大部分,其一是先生的短篇小说辑录,收入了能找到的所有由顾城创作的短篇小说,而其中按照创作时间来看,又可以划分成几个阶段。整体上看,尽管顾城是以诗而闻名,但他的小说同样颇有看头。无论是想象力丰富的寓言式小说,还是充满情怀的回忆式小品,富于诗性的语言,加上对典型画面敏感的捕捉与描绘,使得作品往往读来生动,同时也总有回想的余地。

当然,在这本集子里,“重头戏”仍是顾城一生唯一的长篇小说《英儿》。由于作品的整理出版已是作者的身后之事,《英儿》的版本十分驳杂。甚至当顾城所谓的“事件”在坊间大肆流传时,一本《英儿》更是加印至十万余册之巨,盗印之版本更是不计其数。关于版本的考证问题,在这本《英儿及其他》的“后记”部分有详细的说明,因而在此不再赘述。但或许直到今天,才刚好是再读顾城、再读《英儿》最好的时光吧。天气不冷不热,而距今的年月,也刚巧不远不近,恰好用来怀念。

其实我第一次读的顾城并非是诗,而是一篇散文。时至今日,那篇断章中的“一个人要活得是自己并且要干净”仍被我记在案头。却不曾想,差不多也是这样的“奢望”,成了顾城一生脱不掉的“原罪”。

来到太平洋上的一座孤岛生活,顾城带着谢烨的逃离,与其说是为了躲避人群,倒不如说是躲避庸碌的自己。至少在顾城看来,一个在繁杂生活里劳碌的人终究是不堪的,因为无尽的欲望与追逐,会让人渐渐忘却自己“要让自己活得干净”这样的原则。可是即便来到荒岛,这种来自日常生活中的“污染”,仍令顾城感到避之不及。而这感觉,在英儿到来之后,在英儿带来无尽的欢愉之后,一度变得寡淡了许多,却在她离开后变得更加激烈。

顾城在《英儿》里,对“英儿”的评价是很值得玩味的:“真情是有个性的。她的真情没有个性,她的人倒是有个性。”顾城的一生是很典型的“寻找自己”的一生,也正是在寻找自己的时候,他发现人的一生,不过是在等待“临终的一刻”。因而比起外在的生命,他更在意的是内在的情感——所谓真情。就好像是昆德拉所阐释的“媚俗”,大多数人的情感是借由模仿生成的,是对外界的反应与迎合。这或许也是顾城讲英儿“没有个性的真情”的来由。英儿只是个“人倒是有个性的”女孩,像个有趣的孩子。

可正是这个“孩子”,带给了顾城一生里,情感上最为稳固的一段时光——由主体“我”、同伴“你”(谢烨)和“他者”(英儿)一同经营的一段时光。在《英儿》中,顾城在大多数时候是以“你”来称呼谢烨的,这或许是一个很有趣的线索,来表明顾城对谢烨的情感——他与自己笔下的“你”,一定是心意相通的。“你老是不让我走出去,我真喜欢这种安全”。可是这种“令人喜欢的安全”,是建立在一段时光有足够的乐趣的基础上的。他需要从“他者”身上,汲取生活的趣味和欢愉。一旦这愉悦的来源回到她原本应该存在的地方时,他势必需要某种方式,来挣脱这种“安全”,去寻找另外的意义。

譬如,“劈开它”,“劈开自己”。

对于顾城生活中的情感关系及其流变,总是与他对自己的“考察”密不可分。在大多数时候,顾城是厌恶自己的,厌恶自己的污浊,厌恶自己逃不开情欲的纠葛。他渴求的是清爽明澈,如海风般明亮的生活,因而他才会无比羡慕谢烨与英儿的亲密无间。这样的感受,多少有些宝玉以为的“我见了女儿,我便清爽;见了男子,便觉浊臭逼人”之感——那是雪芹先生自己的体悟。自己向往着澄澈,可污浊却似乎与生俱来。也许每个书写者,都在以这样的方式,“自我厌恶着”:

“我太极端,写书一页页把我打开,才知道我早就疯了。”

这也就是个永远的悖论了。你要成为自己,成为一个澄澈的、干净的、独一无二的自己,你必然要把自己解构,“一页页打开”。可被打开后的自己,也许只是个疯子,一个胆小到不肯接纳和承担日常生活的繁复冗杂,却又大胆狂妄地追逐着情欲欢愉的疯子。

如果一个人负担太多,他又能承受下来,他便是值得钦佩的;可即便是负担不来的人,也是值得怜爱的——他的死,因为一度的勇气,也必将是一部极佳的作品。

因为在某个时刻世界的某个角落,那个人还曾心怀着澄澈无比的奢望,向往天边会有一座只有明媚与清爽的城池。至于这奢望早就注定的幻灭,他也许,也是知道的。