《“太空漫游”四部曲》是一本由[英]阿瑟·克拉克著作,上海人民出版社出版的精装图书,本书定价:198.00元,页数:1164,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《“太空漫游”四部曲》读后感(一):专访著名科幻作家刘慈欣:克拉克到现在都不过时

1981年,刘慈欣参加高考的这一年,第一次读到了克拉克的经典之作《2001:太空漫游》,那种广阔、深远的感觉给了他从未有过的阅读体验。

此后,克拉克就像一个始终摆脱不掉的存在,哪怕今天,刘慈欣已是国内科幻文学领域屈指可数的代表作家,他的“三体”系列被评价为“放到国外也毫不逊色”,但刘慈欣在接受本报记者采访时,仍重复了一句之前说过的话:“我的所有作品都是对《2001:太空漫游》的拙劣模仿,科幻文学在此达到了一个顶峰,之后再也没有人能超越,即使是克拉克本人。”

刘慈欣是国内第一批科幻迷,“文革”刚刚结束的时候,人们能读到的大多数科幻作品是凡尔纳、威尔斯这样的古典科幻作品。所以,当克拉克的现代科幻作品到来的时候,似乎给中国科幻迷打开了一扇窗,带来了一种全新的感觉。

刘慈欣说,克拉克的小说很符合大众心目中科幻的形式,科学幻想在他的小说中并不仅仅是一张皮,而是核心。就这一点而言,“世界科幻三巨头”——克拉克、阿西莫夫、海因莱因都是很纯的科幻。具体到克拉克,他的作品则呈现出广阔的视野、绚丽的想象力,还有深远的哲学思想。

“他对东方哲学十分着迷,因此作品中也渗透了许多东方式的哲学思考。”刘慈欣说,克拉克的作品既契合了科幻迷读者的趣味(科幻迷是一个很封闭的圈子),但又没有给普通读者造成阅读障碍,从克拉克畅销全世界的现象便可以看到这一点。

克拉克对高科技领域的高层次读者影响是最深的,美国航天局的火箭工程师曾回忆一次会议的情景:火箭工程师们围着桌子坐成一圈,都说自己读过克拉克的小说,因此才成为火箭工程师。刘慈欣说:“在克拉克之前,西方的科幻文学已经到达一个高峰,可以说,克拉克是一位站在巨人肩膀上的科幻作家,他对未来的展望是超前的,哪怕到现在都不过时。”

刘慈欣回忆起读罢《2001:太空漫游》时说:“突然感到周围的一切都消失了”,“孤独地面对着这人类头脑无法把握的巨大的神秘”,“这使我深深领略了科幻小说的力量”。《2001:太空漫游》描写了一部史,这部在科幻小说史上具有里程碑意义的作品,将读者带入漫长的时间和无尽的宇宙空间之中,使读者体验宇宙与生命的神秘。

刘慈欣坦陈,是克拉克让他产生了写科幻的念头,而他的科幻文学创作就是从对克拉克的模仿开始。记得他第一次参加《科幻世界》笔会时,带去了几篇作品,有评论家说,若这几篇作品署上克拉克的名字,也完全可以。刘慈欣认为,克拉克科幻小说的结构,不仅影响了他,也影响了很多其他作家。

克拉克是个英国人,长期住在斯里兰卡。欧洲科幻文学的特点更文艺、更前卫,而克拉克的作品很明快、毫不晦涩,因此,在刘慈欣的归类中,克拉克的科幻小说应归入美国科幻文学的版图。克拉克的科幻小说,一般从现实或历史起步,然后进入到近未来空间,到结尾又进入与现实离得很远的时空,虚无、宏大,有一种哲学式的空灵。刘慈欣说,他的“三体”系列就是对《2001:太空漫游》结构的模仿,有人认为结局不太好,但那就是克拉克式的境界。任何一个文学创作者,哪怕一开始是模仿了某个作家,但到最后都想摆脱一个“模仿者”的称谓,刘慈欣也做过这样的努力,但他说自己失败了,到现在为止,他还是常常感觉到克拉克在注视着他。

刘慈欣介绍,上世纪30至50年代,科学技术显示出它的力量,给人很深的期望和光明的未来。但自60年代之后,整个科幻文学领域进入了由乐观走向悲观、由光明走向黑暗的过程。更有甚者,开始对科学进行了妖魔化的描写,“科学主义”变成了一个很邪恶的东西。

“对科学的反思是应该的,但对科学也应该保持基本的尊敬。”刘慈欣打了个比方说,科学就像粮食,吃多了当然有副作用,但完全抛弃它是不可能的。如今,“反思”成了科幻文学的主流,但刘慈欣说,他是比较另类的一个,他对科学的态度是乐观的,他认为很多人对田园风光的留恋更多是一种幻觉。

刘慈欣之所以推崇克拉克,正是因为克拉克的科幻小说对未来是乐观的,有着阳光、明快的色彩,他说,科幻创作应该在想象的世界中让大家看到科学之美,真正的科幻应该使人们感受到宇宙的宏大,应该让他们终于有一天在下夜班的路上停下来,长久地仰望星空。

刘慈欣,中国当代新生代科幻的主要代表作家,中国科普作协会员,山西省作家协会会员。1963年6月出生于北京,祖籍信阳市罗山,山西阳泉长大。代表作有长篇小说《超新星纪元》、《球状闪电》、“三体”系列等,曾多次获得中国科幻银河奖。

作者:李福莹

《“太空漫游”四部曲》读后感(二):肉身沉重 灵魂偶尔要高蹈飞扬

在夏天 早上起来 天空还算蔚蓝 光线充足 上面飘着几朵像棉花糖一样的白云

喝一杯白开水 捧着一本阿瑟克拉克的的黑色布面精装版的2001太空漫游 思绪随着发现号上的宇航员普尔和鲍曼来到距离地球亿万公里之外的木星与土星之间―――

几乎喜欢所有的类型文学 武侠 推理 官场 穿越 架空―――但我的挚爱 还是科幻

也许是因为我一直都没有长大 也许是因为我一直都没有脚踏实地 也许是因为我一直对宇宙和未来抱有好奇心和期待

肉身沉重 灵魂偶尔要高蹈飞扬

《“太空漫游”四部曲》读后感(三):和“神”保持联系?

《遥远地球之歌》有一节叫“无论是哪个神”,就是专门探讨人类对于神的信仰问题。尽管承认超自然信仰在人类文明初期发挥过举足轻重的作用,但克拉克对历史上宗教在全世界各地从事的反人类行为深恶痛绝,因为——“宗教在被权力和特权腐化之后,沦为反社会势力,从前的大善也被后来的大恶所掩盖”,且“宗教之间是不可能休战的,因为每一种宗教都号称自己掌握了唯一的真理,所以它们就必须毁掉对手,也就是说,不仅毁掉所有其他宗教,还要清除本宗教内的异己分子”。当然,在克拉克创造的世界里,这样的存在必然不得善终,数学学科发现的两个结论直接导致了人类心中诸神的死亡。

在《“太空漫游”四部曲》中,克拉克更加没有手下留情。如《2001太空漫游》所说,300万年前制造出第谷石板的种族,在经过漫长岁月的演化之后,已经不再依赖物质形体,可以把思维存贮于空间结构,在宇宙之中自由穿行,这样的存实在已经达到生命的最高形式。事实上,人类完全是在他们留下来的文明催生工具的精心培育下才能够在地球上站稳脚跟,最后跻身于进化链的顶端。对于地球上的人类来说,他们已几近于神。于是,克拉克最后直接让鲍曼脱胎换骨,化身为“神”,当然,他没有使用这个词,而称之为“星童”。

而《2010太空漫游》最震撼人心的情节莫过于高智慧种族为了促进欧罗巴生命系统的演化,将整个木星引爆,以牺牲木星上所有低级智慧生命为代价。无论第谷种族(暂且让我这么叫吧)是否信奉上帝,他们在太阳系行使着的却是上帝的权力。有意思的是,克拉克继续使了个小手段,让一个人工智能——HAL融合进了鲍曼的思维结构空间。似乎是顺其自然地,接下来的《2061》就用严肃认真的态度对基督信徒们开了个小小的玩笑——当佛洛依德加入鲍曼与哈儿的结构之后,这个共同体就变成了一个三位一体的神之组合。更稍稍恶劣一些的是,在《3001》中,这组合为了拯救人类,被永远关进了月球的密室......其实我挺好奇,信仰坚定的追随者在看到克拉克这样的文字后情绪和认知上会有些什么变化。

但是,其实克拉克并非太狂妄,他所否定的只是被某些心怀不轨的人类利用不断支持反人类行为的宗教,对于性质更温和的教派(主要是指佛教),他是持肯定态度的。譬如《遥远地球之歌》中,卡尔在地球末日受高僧所托带着“舍利子”逃离,并且如此说道“它装的是一个人的遗骸。那是人类历史上最伟大的人物之一,就是他,创立了唯一不曾被鲜血染红的宗教”。在《童年的终结》里,克拉克同样设定当人类社会科技水平发展到一定程度之后,所有宗教都趋于灭亡,独有佛教一息尚存。

克拉克在《3001》的告别后记谈到因为宗教对信徒心灵的平静所作出的贡献“真心诚意地觉得高兴”,并且认为“神志不清但快乐,或许要比神志清楚但不快乐要好,但最好的还是神志清楚又快乐吧。我们的后代子孙是否能达到这项目标,将是未来最大的挑战。事实上,这说不定还会决定我们是否有未来”。

关于克拉克这几部作品里与宗教有关的内容我就总结到这里了。另外还想补充两点和宗教信仰有关的想法。去年看到一个国外某大学主办的物理学讲座,足足用了一个小时左右的时间谈论物理学和宗教的关系。内容还蛮有趣的,演讲者主要的论点是,宗教的发展会引起科技的改变,同时人类对于神祗的阐述也会随着科技的发展更新换代。所以尽管克拉克在他众多作品里都预言了宗教的灭亡,但我其实是报否定态度的,因为相比于宗教在精神方面能给予人类的程度来说,科技能给的其实很少。更何况,尽管人类不能证实神的存在,但也没有办法证伪,我想这是全球各教派最坚不可摧的堡垒。

从我的个人信仰来说,如果用“设计论”来证明神的存在,那同样用“设计论”可以反驳,因为是谁创造了神呢,如果他真的存在?溯源到最后,总是有一个这样的起点,世界发生了从无到有这样一个过程。这个问题也许到世界末日都是无解的。那么用科学理论的“简单性原则”,我又何不相信,我们这一层的宇宙就是一开始的那个宇宙呢。

也许有一天,当我们能把自己的事情都处理得很好了,神就会降临了。

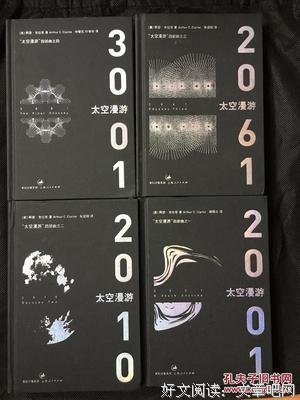

打开坚硬冰冷有如黑色Monolith的《太空漫游》四部曲精装本,也就是所谓的千禧年版,我看到《2001:太空漫游》的扉页上赫然印着“献给斯坦利”,霎时某种强烈的虚幻感击中我,仿佛穿越浩瀚无尽的星门。

这是一套献给我的书,我没有道理不这样认为。我的英文名,正是跟随了那个阿瑟•克拉克所致敬的人,永远的斯坦利•库布里克,而我曾用的ID“HAL9000”,也正是小说中产生自我意识的电脑之名,甚至在我新作《荒潮》的后记中,也为克拉克保留了一席致敬之地。

这是两个在我人生中留下痕迹并拥有位置的人。两颗跨时代的智慧大脑互相激荡,绽出后来者无法企及的花朵,将科幻电影从之前的B级片拔高到了艺术乃至宗教的高度,《2001:太空漫游》至今仍是无法跨越的文化地标。而影像反哺于文字,库布里克为《2001:太空漫游》的定调是:神话般庄严的主题,克拉克几乎在小说中将这点实现到极致,尽管在后面的三部曲已经有所削弱,但情节性增强,仍不失为精彩严谨的科幻经典。

如今,它以更加完整精准的译本,更为精美的包装重现,仿佛横跨千年的神话,在末日之后的世界给予人们新的启迪。我们阅读,思索,再次仰望星空。

在许多年中, 阿瑟•克拉克与罗伯特•海因莱因、伊萨克•阿西莫夫一道被称为“科幻黄金时代的三巨头”,与其他两位风格不同,克拉克的作品具有极强的预见性和准确性,联合国、NASA和互联网都从他的书中受益。他在1945年便撰文提出通信卫星概念并证实其技术可行性的第一人,被誉为“世界通信卫星之父”。

这种基于科学事实的技术预测式风格在《太空漫游》四部曲中得到最充分的表现。

早在人类第一次登月之前的1964年,克拉克与库布里克一同构思并创造了电影与小说中令人惊异的太空场景,包括太空站中的失重与人造重力、月球地貌(比实际略为崎岖)、从月球及宇宙飞船上看地球等,其细节与真实性即便在今天看来也毫不过时。这与克拉克坚实的数学物理学背景密不可分,更是他写实风格的最佳写照。

在《2001:太空漫游》中发现号先飞近木星,利用其巨大的重力场产生所谓的“弹弓效应”,使宇宙飞船沿着第二段旅程方向加速,飞向土星最神秘的卫星——土卫八伊亚佩图斯。而1979年航海家探测器就是使用这样的操作模式,首度详细探测太阳系外围的巨大行星。

而在《2061:太空漫游》中人类利用新型“冷融合”反应来驱动,大大提高了星际旅行的速度。在1987年美国《科学》杂志发表的文章中,报道了萨哈罗夫正在研究的课题就是有关“冷融合”。难怪阿瑟•克拉克在《2061》后记中写到:“我一直以为我在写科幻小说,也许我错了。”

他还曾经预言:地球人与外星生命体将在2030年相遇;人类将在2060年创造人造人。对于此乐观预测,我们不妨拭目以待。

惊异美学:天堂的喷泉

科幻文学理论中有被称为“惊异感”(Sense of Wonder)的核心概念,这种“惊异感”将科幻与其他文类分隔开,从而具有了一种独特的美学价值。《太空漫游》四部曲无疑是将这种惊异美学发挥到巅峰的经典文本。

在《3001:太空漫游》中,克拉克描写到人类已离开地表,生活在赤道上方3.6万公里的高空,即地球同步轨道的四座塔上,分别是非洲塔、亚洲塔、美洲塔和太平洋塔。这个概念实际上是1979年《天堂的喷泉》中太空电梯的延伸:人类集全球力量在位于赤道的岛国建造了一条通天电梯,人和货物可以搭乘电梯用几天的时间上升到36000千米高的同步轨道,这个一劳永逸的工程使昂贵的火箭发射成为了历史,任何人都有机会到太空一游。

在阿瑟•克拉克的小说中充满了此类宏伟壮阔的“巨大沉默物体”(Big Dumb Object)想象及精细描写,激发起读者(尤其是青少年)对于浩瀚宇宙及神秘未知的热情,如我中学时便对直径达三公里的拉玛飞船心生向往。难怪《三体》作者刘慈欣曾谦逊地表示“我的所有小说都是对阿瑟克拉克《2001太空漫游》的拙劣模仿”。

在这一系列中,除去对星际天体、宇航机械及巨大人造物的严谨描摹,克拉克还将文字的触角伸向人类的精神领域深处,试图以“玄而又玄”的迷幻式景观营造惊异感,如《2001:太空漫游》中描写鲍曼穿越星门时的文字:

“他像一名重拾勇气的高空跳水者,要动身跨越光年了。原来被他框在心中的银河,冲开了框架——星辰和星云,以一种无法言说的速度,从他身边流泻而去。随着他像个影子般穿过一个个银河的中心,魅影般的太阳纷纷炸开,又落在他的身后。”

充满新浪潮风格的语言通过库布里克的光影,成为一代又一代影迷不断为之惊叹迷醉的“星门时刻”。

宗教尽头:童年的终结

在亚当.罗伯茨的《科幻小说史》中,对克拉克有这样的评述:“克拉克通常是能够不动声色地地实现对笔下的虚构世界进行罗素式的科学论证。但是,克拉克这位理性主义者,无神论者及启蒙作家,被拉向超越的宗教喻象,其程度之深,这一点是更加有意思的。”

在《太空漫游》四部曲中,克拉克借助理性工具,将人类文明与宇宙命运推演至极致,试图到达终极问题的答案:我是谁?我从哪里来?我到哪里去?

《2001》中,在电脑HAL9000失控之后,鲍曼进入控制室将它的内存逐块拆除,HAL的意识被抽出,记忆里慢慢只剩那段测试键盘的字符句。而鲍曼遭遇黑色方碑之后,穿越星门,被更高级智慧安放于一间路易十六时期风格的房间中,迅速衰老,脑海中回放一生记忆,并最终回到婴儿期,成为星童。

《2061》中,年逾103岁的弗洛伊德博士最后一次太空旅行后,步鲍曼和HAL后尘,进入黑色方碑,其肉身消失于无形,但一生的知识记忆却完整保留在某个时空构架中,永世长存。

在《3001:太空漫游》中,新生的鲍曼和HAL,加上弗洛伊德博士的灵魂(圣父、圣子、圣灵三位一体)为了挽救人类必将灭亡的命运,牺牲自我,为人类争取到一千年的缓冲时间。这莫非是对《圣经》故事在更大文明尺度上的重述?

库布里克曾对克拉克说过,“你给了我们一种新视野,让我们看到人类从地球摇篮朝自己在星海间的未来伸出双手,而在那片浩瀚星海间,异族智慧体或许会扮演神般的父亲角色……他们一定会希望褒奖你,因为你是最具远见、最早预告了他们存在的人之一。”

克拉克却说,他只是提供了一个可能的答案,“至于真相,一定更在意料之外——自古皆然。”

×××

2008年3月19日,阿瑟•克拉克在斯里兰卡逝世,享年91岁。在他的墓碑上刻着:

“阿瑟•克拉克在这里长眠。他从未长大,但从未停止成长。”

每年我都会重温《太空漫游》,经典常读常新,似乎这样便能获得某种不断成长的神秘力量,让我在这片现实、污浊的空气中,如丁尼生在《尤利西斯》诗末所说的:去奋斗、去探索、去发现,但绝不放弃。

科幻(神话)对于人类的意义,便在于此。

《“太空漫游”四部曲》读后感(五):永远的太空歌剧,永远的奥德赛

《太空漫游2001》

第一次读到此书,还是在上初中。八十年代有一批外国科幻小说精选集,在图书馆被翻阅得连封面都没有了拿牛皮纸来重做封面的。第一次读完这个故事结尾的巨大冲击感至今还记得——星孩在宇宙中诞生,随心所欲地超越时空。因此随后的时光里我一直牢牢记住了有这么一个非常震撼的科幻故事。今年重读,仍然为结尾气势磅礴的想象佩服不已,伟大的科学幻想真是人类精神文明之光啊。

《太空漫游2010》

在第一次漫游任务的将近十年后,双男主弗洛伊德和鲍曼再次续写未完的故事。克拉克对木星及其卫星奇景的描写让人赞叹,宛如影像视觉一般的精确,鲜明,瑰丽,这可能来自卡拉克此前2001的创作就与电影拍摄结合的经验(看年代更早的作品这种感觉没那么强烈)。黑石板的主人是谁?操纵行星培育生命的目的是什么?这个谜要继续在下两部著作才能揭晓。相比于2001结尾处对鲍曼脱离人间态变为纯粹理性,这一部里的鲍曼为了推动情节的发展又变得保留人性的羁绊,我觉得这里有点点俗套了。弗洛伊德的海洋馆退休生活应该是来自克拉克本人在斯里兰卡的生活体验吧,每次看到这几处联想起作者实际的生活总会莞尔。

《“太空漫游”四部曲》读后感(六):三星用《2001:太空漫游》反击苹果指控

三星用《2001:太空漫游》反击苹果指控

http://www.guokr.com/article/60499/

野兽兽 发表于 2011-08-24 19:43

苹果公司真的是第一个想到iPad概念的吗?还是说,平板电脑的创意其实来自《2001:太空漫游》?

苹果:你盗版iPad! 三星:你抄袭《2001:太空漫游》!

苹果公司指控三星公司的Galaxy S系列平板电脑和自家的iPad在长相上实在是太相似了,成功在8月9日获批了一项欧盟的初步禁制令。而后,苹果又在美国提起了一项初步禁令动议,这次针对的是另一款平板电脑Galaxy Tab。

/gkimage/wv/j8/8p/wvj88p.png

长相极端相似的 iPad 和 Galaxy Tab 平板电脑。

欧盟的初步禁制令以三星侵犯了苹果的设计权为由,禁止了三星在除荷兰以外的所有欧盟国家出售Galaxy Tab 10.1平板电脑。

昨天,三星在美国发起反击,向加州北部州法院递交了一份书面证据。他们的证据包含了一个非常科幻的理由:《2001:太空漫游》

1968年拍摄的科幻经典《2001:太空漫游》里赫然出现了时下流行的“平板电脑”。三星以下面这张图片作为例子,试图证明平板电脑这个点子早就不新鲜了,要追溯起来也应该归功于导演库布里克和原著小说作者阿瑟•克拉克。

/gkimage/29/xx/gh/29xxgh.png

图片来自三星向加州北部州法院提交的文件。

三星提交的图片来自《2001:太空漫游》中的这段视频。

三星反驳苹果公司的原文是这样的:“该(《2001:太空漫游》中的)平板电脑为矩形,屏幕占据很大空间,边很窄,前后表面很平,整体很薄。”也就是说,三星的律师觉得,如果说三星抄袭了苹果的平板电脑设计,那么苹果实际上也抄袭了《2001:太空漫游》中的创意。

专业人士估计,三星此举的胜算不大。不过《2001:太空漫游》的影迷确实因此而兴奋了一把。

比较可惜的是,《2001:太空漫游》的影片里,这两位并没有在这屏幕上点点划划和这机器互动一下。但是“星际迷航”里就不一样了,这个名为PADD(Personal Access Data Display,个人数据访问显示)的平板电脑,从上个世纪60年代起到现在就一直出现在荧屏上了:不仅长相和iPad没什么区别,连用法也都一样是在上面戳来戳去。

/gkimage/m4/el/48/m4el48.png

上世纪60年代的“星际迷航”。

/gkimage/bz/lj/qy/bzljqy.png

上世纪90年代的《深空九号》,PADD有着和现在的平板电脑相似的使用方式。

/gkimage/l8/zy/o3/l8zyo3.png

2009年“星际迷航”的新版PADD。

下次苹果再来申请初步禁令的时候,如果理由是“某某公司的产品抄袭了iPad的使用方式,侵犯了苹果公司的知识产权”,估计“星际迷航”的片段就该闪亮登场了。

阿瑟•克拉克:一直被追赶,尚未被超越

不管电影里的“平板电脑”是库布里克还是阿瑟•克拉克的创意,这样的超前设想在科幻里早已不是新鲜事。作为科幻小说家中的预言家,阿瑟•克拉克描写过很多超前设想:同步卫星、太空电梯乃至太阳帆也都在他的小说中出现过。

1945年,克拉克就在《世界无线电》杂志上发表了一篇关于卫星通信的科学设想论文《地球外的中继站——卫星能给出全球范围的无线电覆盖吗?》。9年后,贝尔实验室(Bell Lab)的约翰•皮尔斯(John R. Pierce)发明了可实现的技术。20年后,同步卫星果然在轨道上开始运行。而如今,这条同步轨道还有另一个别称:克拉克轨道。

/gkimage/c3/nz/4a/c3nz4a.png

使用太阳帆的伊卡洛斯号星际风筝飞船。

太阳帆是使用巨大的薄膜镜片,以恒星的辐射压做为太空船推进力的一种远程太空旅行装置。这个概念由俄国科学家齐奥尔科夫斯基首先提出。克拉克以“太阳帆”为题材的科幻作品《太阳帆船》曾引起美国国家宇航局的注意,并因此而关注这一领域的研究。

2010年5月,日本发射了伊卡洛斯这一使用太阳帆的星际风筝船(IKAROS ,Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) 。这也是迄今为止的唯一一艘以太阳帆进行星际航行的飞船。

/gkimage/yl/ke/qy/ylkeqy.png

太空电梯概念图。

太空电梯是一个永久性连接太空站和地球表面的缆绳,可以用来将人和货物从地面运送到太空站;同时,因为太空电梯必然被地球带动旋转,而越高的地方速度越快,所以将飞船从地面运送到大气层外足够高的地方,只要一点加速度就可以起航了,因此太空电梯也可以用来作发射器。

如“太阳帆”这一概念一样,虽然克拉克不是首个提出这个构想的人,但是他在科幻小说《天堂的喷泉》中描述了这个发明之后,才真正让这个概念受到重视。虽然在现实中还没有真正进入应用阶段,但美国国家宇航局已经将 “太空电梯”计划提上日程了,预计21世纪末就可以启用现实版的太空电梯。

克拉克还在小说里预言地球人与外星生命体将在2030年相遇;人类将在2060年创造人工人。让我们拭目以待吧!

《“太空漫游”四部曲》读后感(七):我想要的是那种神话般庄严的主题

「任何事物只要在地球上出现一次,就应该在宇宙别处出现好几百万次,这是绝大多数科学家的信条。」

「那唯一可能的名称就是“上帝”了。」

巅峰之作无疑是第一本,2001。已经过去了半个世纪左右,放到现在仍然还是不过时。

其实不仅不过时,真的很有看头。

尤其第一部的,P214-215的智慧文明的进化,从肉体到金属到精神到能量。全书的高潮。一直高潮到神化的结尾。

紧跟第一部,就可以有无数个世界无数种可能的发生。

后面的三本,确实不是紧接着的续作,几乎都可以单独放出来看了。但在时间上可以说还是有一种连贯性的。

3001中的结尾,用难以想象的电脑病毒把黑石板给root了。

又是一个高潮。

对话和心理描写,有独特的风味。

如果有未来,死神永生。

《“太空漫游”四部曲》读后感(八):3001

宏大而神秘的假想智能是奠定整个故事系列氛围的基础。人类面对此类假想智能,显示出认知的短浅和无能,文中对这种无法解释的现象进行大量重复性描述,安静的叙述形成强烈且诡异的场景感。这种典型的细节描绘显然对后来的科幻作品影响很大,比如对石板的细节描绘,和《某体》中对水滴的描写方式,十分相似。

在故事上,四本书并没有呈现很强的连贯性,前两本的重点是展示上帝的宇宙播种实验,通过鲍曼这位进入信息态的人类大使,人类了解到宇宙的繁茂,同时意识到渺小的人类既无法理解,亦无力干预这位造世主的行为。后两本则是在暗示人类的崛起,并埋下了500年的伏笔。

全书,最不喜欢的是最后一部,可能因为看了太多描写未来地球面貌的科幻作品,总觉得那种对未来世界架空的描写非常虚假,尤其考虑到第四部写在新千年之后,文中对地球的描写与其它科幻作品大同小异,都是对当前技术的强制性提升和描写,没有太惊艳。因此,当读到“弑神”这一章节时,感觉结局来得十分尴尬。这么神武的智能,竟然被电脑病毒给干死了,太出乎意料了。这里又想到威尔森的时间三部曲,也是关于宇宙生命体的描写。前两部都铺垫了很多很多内容,而到了第三部,却用男女主角陪小朋友逃命的故事架构,感觉实在是撑不起来,最后也在很短的篇幅内把小朋友神话,结束故事。

《“太空漫游”四部曲》读后感(九):我们永远接近未来

#叨读书#【太空漫游四部曲】

今年初跟着“戏比天大”组织的放映会看了库布里克的【2001:太空漫游】后上网找了这套书的电子版,从2月底开始看,断断续续看了近一年,今天终于看完了,满满的成就感!

其实头两本看的挺快的,第三本的时候有些懈怠了,拖了半年多,最后一本重拾速度,看书最好还是一气呵成,时间长了,不光内容有些连不上,连人名都记不全了。

四部曲分为2001、2010、2061和3001太空漫游,时间上跨越了一千年,人物有贯彻始终的,可以当做一个系列看,也可以分成不同的宇宙时空的故事来看(作者语),论成就以第一本为最吧,毕竟产自那么早的年代,里程碑式的作品,但合在一起看,又犹如太阳系的一部史诗,荡气回肠。

关于第谷磁石的长达几百万年的前世今生,写的真是又震撼又感动。而且唤起了我小时候的回忆,所有对科幻和太空的一切向往和爱好都来源于我爸给我买的一本20世纪科幻小说精选,针对青少年和小盆友的,每个都是节选,很短,但几乎囊括了一般人所听说过的是所有90年代前的有名科幻小说,可谓我的启蒙书了。所以看到第谷磁石的黄金比例时,我跟触电了一样,也如戴维·鲍曼进入磁石前的那句话:“啊,满天都是星星!”

即使放在现在看,毫无疑问的,我们已经生活在了曾经幻想的未来里,2001、2010已经成为过去,2061即将到来(伟大复兴也指日可待了),诚然人类的想象永远没有尽头,而且越是临近科技爆发的越厉害,但有些想当然的技术仍没有实现,比方私人飞行器没有成为日常交通工具,大部分人还要自己做饭吃(甚至有的还是没饭吃),人性的人工智能没有进去千家万户,信息的采集可以多渠道多终端但还没有瞬间被动学习的能力,等等。最最重要的是,人类对太空的探索,远远落后于科幻小说,至今没有月球基地,更不用什么外星殖民了,可能跟冷战结束有关,这些,就留待下一代,或者下下代了吧。

和电影相比,书要好理解的多的多的多,电影说真的有些意识流,伴随着施特劳斯的音乐我睡的特香特美。。。小说的文笔还挺幽默的,干货也挺多,更难得是早期的小说,除了有自身的时代特色外,幻想倒是次要的,更多是对宇宙、科学、人类和生命的探索和理解,还有哲学上的思考。我是谁,我打哪儿来,往哪去。。。人类必将面临人口饱和和资源匮乏的问题,而把眼光和脚步伸展到太空,而无论走出去多远,甚至永驻外星殖民地,终归是为了母星服务,那么过去一百年呢,过去一千年呢,昔日的太空漫游在第几十、几百世代说起来,和人类走出非洲、发现新大陆、开拓西部和农垦北大荒具有同样的意义。一切,都只是时间问题。

我们回不到过去,也永远到不了未来,但在当下,每一分每一秒地成为历史的一部分,不能活着看到人类远征到数百光年外的星系,但却时时刻刻都在接近!

《“太空漫游”四部曲》读后感(十):从来就没有什么救世主,我们活着 ,活着的幸福,全靠人类自己。

有一天,望月带领着部落,站在非洲草原上,踌躇满志,目视远方,真觉得自己什么都行了。

如果你的所谓优点不伴生着强烈的缺点,那你的这个优点可以说只是一个平庸的优点。

那我们看看人类,有什么贯穿始终的优点呢?可能还真就是那种天生的探索欲望,旺盛的好奇心,我要自由地展现我的天性。再说得宽泛一些,也可以总结成那句话:不自由,毋宁死。

其实,克拉克向我们传达的是一种我们曾经很熟悉,但现在又有点渐渐远去的左派价值观。就是《国际歌》里唱的那句话——从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,创造人类的幸福,全靠我们自己。

人类发展到现在,靠的是强烈的好奇心。

无论哪个时代,都是向着未知作死的探索。

从来就没有什么救世主,我们活着 ,活着的幸福,全靠人类自己。

从第一次望月的惊奇和疑惑开始,

人类从地球摇篮向星海间的未来伸出双手。

科幻的想象和科学的认知

再一次,感受到宇宙的宏大和美丽,让人不禁仰望星空~~~