《塞拉菲尼抄本》是一本由[意] 鹿易吉·塞拉菲尼著作,北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:799.00元,页数:396,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

Codex Seraphinianus全书由11个章节组成,分成两大部分。其中,第一部分主要描述的是自然世界,例如植物志、动物志和物理现象等;第二部分主要关于人文,其中包含了人类生活的多个方面,例如衣着、历史、厨艺、建筑等等。

1. 第一章:幻想世界的植物志,比如造型奇特的花卉,能把自己连根拔起来走路的树等。日语维基的说法是“異世界の植物相”,看上去很带感;

2. 第二章:幻想世界的动物志,比如马、河马、犀牛、鸟等动物的超现实变种;

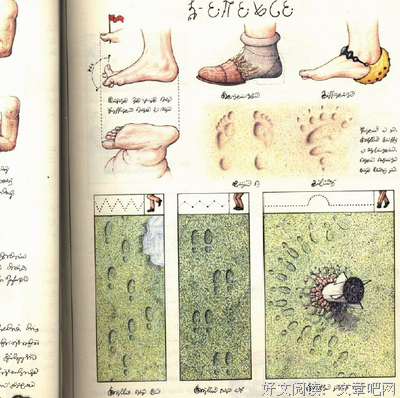

3. 第三章:既不是植物也不是动物的奇特的两足直立生物,比如长了腿的球,会走路的雨伞等;

4. 第四章:幻想世界的物理和化学现象,最为抽象和神秘的一章;

6. 第六章:幻想世界的人文科学研究。比如生物学、性、土著人、甚至是人体改造(把人体和风向仪、手枪、钢笔等结合起来诸如此类);

7. 第七章:幻想世界的历史学。展示了许多重要历史人物(但不知道到底是谁)的头像生平、重现了一些重要的历史场景,同时还包括了一些葬仪风俗的展示;

《塞拉菲尼抄本》读后感(二):《塞拉菲尼抄本》中文版序言

我27岁的时候,曾用彩色铅笔在一页纸上画过一幅画,画中的几具人体都有着钳子、自行车轱辘和自来水笔形的肢体,仿佛当时我正在一所太空美术学院里上一堂以裸体半机械人为对象的写生课。我按照几乎是分类学的标准画草图,直到某一刻我发现,要完成这幅图好像还得配上一些文字,这也使得我的这一作品看上去越来越像一本比较解剖学图册里的某一页。我能为它配上什么类型的说明文字呢?特别是我该使用哪种语言呢?要知道,在一幅图画旁边加上一篇文字,即便我们对两者都不理解,也能传递一种表面化的含义。大家还记得,小的时候,当我们在大人面前翻看那些图文并茂的书本时,都假装在阅读,假装看得懂,其实不过是对那些图像加以想象而已。我曾想,也许一段无法解读的外星人文字,能让我们随心所欲地重新体验童年时那似懂非懂的感觉。于是,创造一套全新的字母表,对那时的我而言才是当务之急。更严格地说,我想要发明一种让我的手喜欢的文字。

就这样,我开始涂抹各种线条,它们或彼此交叉,或乱成一团,如天书般无从辨认。在这些像一团乱麻的墨迹当中,我慢慢提炼出一种有大写与小写字母、标点符号与重音符号的书写体系。跟许多其他书写体系一样,我的这一发明也同样完美。

我继续作画,不知不觉中就完成了抄本的最初几幅插图,同时我也发现,我的这一全新的书写方式可以美妙地自动书写,而这应该会受到超现实主义者的青睐。

一天下午,我的大学同学乔治带着几个如何打发漫漫长夜的点子来找我,我心不在焉地告诉他我不能出去,因为我正在鼓捣一本百科全书。这不经意的回答却让我茅塞顿开。

日复一日,我仿佛变成了一个在某家修道院缮写室里与世隔绝的抄写员,把亚里士多德和柏拉图的文章抄到木板上就是我的工作任务。这是一种近乎疯狂的状态,差不多三年的时间,我一直沉浸其中。为了生计,我时不常地跟一些建筑师合作,做技术绘图时的精准技巧和使用墨水的深浅也因此深深影响了抄本的创作。

我的写作间就在圣安德列德拉弗雷特路30号的顶楼,离西班牙广场不远。这是一座摇摇欲坠的建筑,大楼白凝灰岩的台阶因经历了几百年的风雨而破旧不堪。离这里几步之遥就是圣安德列教堂1的回廊,院里种有柏树和橘树。院中央有一个大池子,里面养了些肥硕的红色鱼儿,但它们几乎总是一动不动;还有一座假山也矗立在院中央,上面覆满了苔藓和铁线蕨,不断有水滴从中渗出。在梅赛德路和普罗帕甘达路交叉处是贝尼尼2的住所,大门附近就是他那优雅的大理石半身雕像。而就在几米开外,贝尼尼永远的对手——博罗米尼3的两件杰作也耸立在那里,令他无法回避。

在今天看来可能令人难以置信,但那些年是“三叉戟罗马4”最后的辉煌,那个时期的罗马与在“大陆游学5”时浪漫主义者们生活过的罗马还有几分相像,那时济慈和歌德曾经的住所也还在耐心地等待着主人的归来。早上,面包铺的小伙计一边哼着歌,一边晃晃悠悠地骑着自行车往各家送新出炉的面包,饭馆里的人们只喝弗拉斯卡蒂牌的酒,唯一的异国情调是芭宾格桐茶馆,掩藏在五棵高大的棕榈树后面。小巷庭院之间,成群结队的野猫吞食着人们不时从窗户里扔出来的残羹剩饭来填饱肚子,所谓的现代生活很难触及这里。德基理克6还在西班牙广场的画室里画最后的夕阳,几缕阳光斜斜地照射在鱼刺形的镶木地板上。在电影城里忙碌一天的费里尼7两手插在裤兜里,在夜色中走回自己在麻古塔路上的家。

但是黑暗也会降临在这世外桃源。一年前帕索里尼8遇害,卡比托利欧山上空晴朗的天空早已阴云密布,预示着大难将临。

我的写作间还有一个小阳台,旁边有一个石棉水泥建的储水池,从那里能看到远处梅迪奇别墅的松树。夜幕降临时,露台锈迹斑斑的护栏上落着不少鸽子,我洒下的丰足的面包渣儿把它们吸引过来赶赴盛宴。作为回报,我可以从它们咕咕的叫声和拍打双翅的声音中得到一些当日白天的消息。这要感谢我那来自翁布里亚的奶奶,是她教会我解读这些信息,因为她懂得它们的语言。一日三餐我都去莱昂奇诺路上的比萨店解决,番茄奶酪比萨饼、卡普里乔萨沙拉和煮鸡蛋是我的最爱。

一天晚上,我在比萨店里吃完饭往家走,看到一只白猫喵喵叫着,在康多蒂路和贝西亚纳路口转悠。它看起来像一只被遗弃的野猫,我把它带回了家,一直养到我完成抄本。

大部分时间,我都坐在两扇窗之间的桌子前绘制着未来的书稿,这时候白猫就借机爬到我肩膀上,蜷在那儿呼呼入睡。进入梦乡之后,它的尾巴垂到了我的胸前,时而向左,时而向右,有时还会随着梦境动弹一下。

很多年之后,我碰巧读到了普希金的《鲁斯兰与柳德米拉》。书的序言中写到,一只博学的猫沿着缠绕在一棵橡树上的金链子往上爬,如果往左边爬,它就会讲个故事;如果往右边爬,它就会哼首歌。我惊奇地发现,我的猫与这些诗句描绘的情形存在一些惊人的相似之处。我很想知道,在它趴在我肩头,几小时一动也不动的时候,是不是也在以自己的方式和我交流,给我唱过什么歌,或者讲过什么故事呢?显然,那些歌曲和故事后来变成了我想象中的一部分……要不我该怎么解释自己能在那么短的时间内画出那么多的图呢?虽然我知道这一切都是那么匪夷所思。

总之,鉴于上述考虑,还有一些出于个人原因而未能提及的其他想法,我必须在这里承认,那只白猫才是抄本的真正作者,而不是我。虽然我一直以作者自居,但其实我不过是一个平凡的抄写员而已。

由于著作权的原因,我的这番坦白之词不能更早地公之于众,因此我现在借再版之机请求出版商,允许我向我的那只白猫致以最诚挚的谢意,以资纪念。

鹿易吉•塞拉菲尼

罗马,2013年7月3日12时30分

--------------------------------------------------------------------------------

1.圣安德列教堂:建于1862年,是苏格兰长老会在意大利罗马的一座教堂。

2.贝尼尼:杰出的早期巴洛克艺术家,最著名的作品是纳沃纳广场的四河喷泉。

3.博罗米尼:巴洛克建筑的代表人物之一。在圣彼得大教堂的工程中曾与贝尼尼合作,但二人最终成为竞争对手。

4.三叉戟罗马:在古罗马神话中,三叉戟是罗马守护者海神尼普顿手中的武器。

5.大陆游学:17世纪时欧洲富贵人家子弟到各文化名城的求学之旅,罗马因其文化遗产丰富而成为主要目的地。

7.费里尼:意大利著名艺术电影导演、演员及作家,曾先后5次摘取奥斯卡金像奖。

8.帕索里尼:意大利作家、诗人、后新现实主义时代导演。在他拍摄的《索多玛120天》公映前,在罗马遭人痛殴后被人用其轿车残忍地辗毙。

《塞拉菲尼抄本》读后感(三):《塞拉菲尼抄本》编辑手记(一):世界上有那么多书可做,为何偏偏要选这本?

文/韩志

这是筹备“未读”所有选题时,反复追问自己的一个问题。有时不到一分钟就能得出答案,有时却要把自己逼疯。因为连续很多天,都要在不同的时刻掷硬币,永远只有两面:做,或者不做。等你做决定。

《塞拉菲尼抄本》就是差点把我逼成神经病的一本书。如果你已经知道这本书曾被冠以世界十大天书之一的名头,曾见过那个长相神情都很神经的意大利老头照片,曾经被网络流传的诸多插图闪瞎过眼睛,那就一定能够理解,这样一本书把一个编辑逼疯,是件多么应景和合理的事。

·几乎擦肩而过的天书

其实知道这本书是在一年之前的某个晚上。下意识地刷微博,刷出了一家主流媒体官微发出的图片。转发数已达1万多次,在微博日趋式微的当时,这个转发数已经很惊人。于是好奇地点开图片看,边看边想,写这本书的人(这里的动词应该用“画”更准确)一定是个死了很多年的老家伙。就像达·芬奇手稿,每次看到都会被我打上“前卫”、“先锋”的标签,但已经死了很多年。老外里面,类似的奇人实在太多,活着的一个都没印象。于是,很自然的,因为这是一本死去很久的人写的一本奇书,出版的可能性几乎为零。这个选题信息被迅速忽略。(想象脑袋里硕大的一个黑叉飘过)

直到今年春天的某个晚上,又在微博里看到有人提到这本书,又是一堆似曾相识的超现实插图和一堆人点赞热捧。第二次好奇心占了上风,迅速用《塞拉菲尼抄本》和原名Codex Seraphinianus百度,竟然搜出了一大堆中文资讯。甚至还有中国读者特意整理了详细的介绍文章,从1981年首版,直到2013年新版,考据癖般列注了该书的各个版本。最重要的信息是说作者1949年出生,依然健在。再看豆瓣,竟然高达9.5分(1983年版)。哈,难道这就是传说中文艺青年装逼指南里提到的必读天书?

就这样,在没有任何个人情绪和主观喜好的前提下,因为这本书太过独特,而我认为,凡是独特性足够的书,都应该有出版的理由。于是我把这本书的链接转给了版权助理新之助同学,让她查查看中文版有没有授权,谁家代理。不到24小时,新之助告知,掘地三尺之后,终于得知在一家意大利图书代理商手里,正好有一本CODEX的样书。只可现场观摩,不可借阅,欢迎随时上门。

一个小时后,我和新之助出现在石景山版代办公室。那本厚重且庞大的CODEX,正安静地躺在空无一物的桌面上,被下午的太阳光反射出神秘的光芒。如果再有人再跟我讨论电子书和实体书的区别,只需把这本书砸给他就足以说明一切。正如直至此刻,我依然无法用语言形容手捧真书时的强烈观感与触感,以及如何被这样一本从里到外都精致到极致的书闪瞎双眼。

所以,30分钟后,我鬼使神差地现场签下了报价单。不为其他,只因为我突然发现,这本书的气质,与“未读”二字惊人一致。我甚至认为,冥冥中是有一股力量,把这样一本奇书送到了我面前。

正如,我从没担心这本书无人能看懂这件事。这个道理,就像没人会因为想把《辞海》从头到尾看完而买它、没人会因为想认识所有汉字而开始学习中文。有些书存在于书架上的理由,就是能让你每次翻开它都觉得新鲜得像刚买回家。哪怕只是翻几页再放回去,都会觉得无比满足。小时候很难得吃到糖果的孩子,一定记得把一块糖舔几口再包回糖纸的感觉。有些书要读得酣畅淋漓,有些书要细嚼慢品。甚至当感觉无聊和枯燥时,它们是最好的灵感激发器。

CODEX应该就是这样一种书。

这个问题在版代告知我国内多家出版商报价,需要二次竞价的时候,从一个侧面回答了我。看来,对此报以乐观预见的同行不少。或者说,比我们更财大气粗的同行不少。

如果说这本书有什么缺点,我想应该就是引进的难度和高昂的价格了。估计是为了避免盗版的缘故,作者和意大利出版商坚持这本书在意大利本土印刷,宁可说服已经引进版权的各国参与全球合印,也不愿将这本书的印刷文件流出本土。所以,意大利出版商授权的条件是一本书高达几十欧元的离岸价。再加上国际运输费用和所有费用在进口时产生的关税、一系列代理费、杂费,这本书的最终成本会极其之高(可笑的是,我竟然是在第二次竞价后才知道意大利报的是离岸价,而不是到岸价,所以少算了20%的总成本)。

一家还没开张的新公司,注册资金只有500万,却要在第一本书上一次性花掉几十万,的确堪称一场豪赌。我在好多个深夜,不停地敲打计算器计算各种成本和定价,查看各国亚马逊这本书的定价和折后价,甚至二手书的价格。然后跟神经病似的,突然敲开某个同行的微信对话窗,问人家:你觉得这书能卖多少……就为了有人斩钉截铁告诉我:千万别做,赶紧撤销报价!

虽然真的没人这么跟我说过,但我的确在二次报价后反悔过。第一次报的3000册,第二次报了5000册。常规图书在中国市场,3000和5000的区别其实不大。但我反复计算了5000册的各种成本后,考虑到这笔买卖是预付+现款现货的形式,印制和物流周期又长达几个月,对公司现金压力实在太大。而且,我实在无从判断有多少读者愿意为一本定价可能高达八九百人民币的画册买单,而且,还是一本“看不懂”的画册。于是痛苦纠结了几天后,在某个周末的晚上回家后,我给版代负责人发了一封邮件,详细说明了成本估算及定价的各种顾虑后,不顾版权交易的大忌,提出放弃报价的要求。

发完邮件,我在微信讨论组里跟新之助和编辑好同学汇报了这一消息。二人颇为震惊与惋惜。其实,我也很失落。跟了这么久的一本书,在意大利人极其低效的版权沟通后,终于得到了准确的报价回复,现在又要忍痛放弃。貌似耗费心力,做了一场巨大的无用功。

更为重要的隐忧,其实并非成本与定价。

虽然在直觉里将CODEX视为“未读之书,未经之旅”的最好诠释,但我又非常担心初识“未读”这一阅读品牌的读者,会因为这本“高大上”到极致的图书,对“未读”产生不接地气、只有少数人可以消费的认知错位。

要知道,我们已经签下了小德、卡梅隆·迪亚茨的明星生活书,《生活大爆炸》编剧与制片人Eric Kaplan(埃里克·卡普兰)还未出版上市的趣味哲学书,甚至还有美国国家地理的生态环保图文书……所有的选题,都依据“有趣、实用、涨姿势”展开。虽然从成本上看,平均都要超过50元定价,但还是希望至少在电商的折扣价后,能让主流中产阶级以及追求新鲜阅读和知识话题的年轻读者消费得起。

一个品牌的建立,消费者的第一印象很大程度上是从价格开始的。正如大陆的引进版童书绘本市场,几乎整整熬了10年才算建立起来。扛过了早期亏损的童书品牌,现在正靠着手里囤积的欧美经典童书系列盘踞着90%的绘本市场。一本只有二三十页的精装绘本,定价三十多人民币,在最初是不被中国家长认可的虚高定价产品。直到这些绘本故事的内容价值逐渐被70后、80后新一代家长们接受,不再用纸张的厚薄和页码的多少去衡量一本书的价值,这些取代了三字经弟子规的绘本才得以走进更多孩子们的天真视线。

当我反复琢磨这些问题时,脑海里闪现出的,依然是那个下午,在版代办公室的办公桌上,那本在下午阳光的照射下闪闪发光的CODEX原书。有个声音不断告诉自己:相信第一眼的直觉,相信会有人跟你一样,相信,美好的事情即将发生……

可是,别忘了,无数的编辑都是在这样的自我暗示下,错误估计了一本书的市场。

·让意大利人操心印制去吧,我们来操心怎么卖

不出所料,在邮件发出后没到一小时,版代老板的电话打来了。我在电话里重复了撤销报价的理由,却发现自己的态度远不如邮件中坚决。因为又要面对一个同样表示巨大惋惜和遗憾的同行细数我们如何喜爱和看好这本书,同时,她也告诉我,正在很艰难地跟意大利人沟通,希望他们尽可能降低单册报价,把首批成交总金额降下来,缓解国内出版商的资金压力。最后,她问我:如果恢复到第一次报价3000册的条件,只撤销第二次5000册报价,是否还愿意继续。

正是这一刻,我突然给自己找到了一个台阶。如果是一本常规的引进版图文书,恐怕我们会有一多半精力耗费在翻译、设计和印制上。真正可以用来投入在营销推广上的人力与精力一定会非常受限。而这本天书,内容无需翻译,设计和印制全部在意大利本土,我们只需要提供一版中文版封面,翻译随书附录的RECODEX手册,按时提交文件给意方。然后,用三个月左右的时间等待3000本书从意大利漂洋过海运到中国。

如果我用两三个月的时间去做这本书的营销推广,3000册书,也许真的就不是问题。毕竟,这是一本浑身上下充满了营销点的奇书。如果你有兴趣翻墙去搜下GOOGLE海外信息,会找到有关这本书和作者的海量资讯。长达数万字的深度书评,对作者创作轶事的深度探访,卡尔维诺去世前为这本书写过的那篇神秘的推荐序(GOOGLE只能搜索到英文版,原文应为意大利语,首次登载于1983年法语版),甚至还有YouTube上有关这本书的大量视频,其中包括根据作者创作改编而成的舞台剧,绝对令你过目难忘。

好,我愿意。

回完这句话,我突然松了口气。想起手机里公司账户每天提示余额的短信,豪气陡生:敢花才有挣!豁出去了,拼一把!

《塞拉菲尼抄本》读后感(四):只不过形式有所不同

Codex Seraphinianus这本书可以既被看成是一本超现实主义作品集、也可以归入神秘书籍的范畴,因此,这本书经常被人们拿来同一下这些作品相提并论:

伏尼契手稿(Voynich Manuscript),成书于十五世纪的神秘书籍。Codex Seraphinianus在形式上与此书最为相似,同样采用手稿加插图的形式,同样以神秘文字写成,同样有关植物、天文、生物等知识,作者创作Codex Seraphinianus的灵感是否来自伏尼契手稿,不得而知。

《特隆,乌克巴尔,奥尔比斯·特蒂乌斯》(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius),阿根廷作家博尔赫斯的一篇小说,也是其幻想美学的代表作,全文可于此处浏览。作者在其中通过虚构一本百科全书从而虚构了一个国度乃至一个宇宙。其幻想性与Codex Seraphinianus有相通之处,只不过形式有所不同。

《塞拉菲尼抄本》读后感(五):假装在阅读

本书原是意大利建筑学家鹿易吉·塞拉菲尼写于1976年至1978年的一本手稿,是一本古怪象形文字和图画的合辑,书中各种奇怪的角色与图像完全是由作者一人奇思妙想而来。在创作之初,作者只是画了几张简单的半裸机械人体素描图,画中的几具人体都有着钳子、自行车轱辘和自来水笔形的肢体,作者也好像遨游在太空美术学院写生般将他们创作了出来,直到某一刻他发现,要想真正地诠释这些图画,好像还得配上一些文字才行,于是他便想起了自己小的时候,翻看那些图文并茂的书本时,都是假装在阅读,假装看得懂,其实只不过是对书本上的那些图像加以想象而已。所以他便想到,也许一段无法解读的外星人文字,更能让读者随心所欲地重新体验童年时那种似懂非懂的感觉。塞拉菲尼还真的为自己的图画创造出了一套全新的字母表,发明出一种完全不同的文字,之后便有了这本书的诞生。

塞拉菲尼在创作这本书期间,还曾养过一只被遗弃的白色小野猫,在他创作书稿的大部分时间里,小白猫就借机爬到他的肩膀上,蜷在那儿呼呼入睡。进入梦乡之后,它的尾巴有时会垂到他的胸前,时而向左,时而向右,有时还会随着梦境动弹一下。很多年之后,他碰巧读到了普希金的《鲁斯兰与柳德米拉》。书的序言中写道:一只博学的猫沿着缠绕在一棵橡树上的金链子往上爬,如果往左边爬,它就会讲个故事;如果往右边爬,它就会哼首歌。他惊奇地发现,他的猫与这些诗句描绘的情形存在一些惊人的相似之处。纵然他也觉得这一切有些匪夷所思,但他还是认为说不定那时,它趴在肩头,几小时一动也不动,是在以自己的方式讲故事,与作者交流呢,而那只白猫才是抄本的真正作者,自己其实只不过是一个平凡的抄写员而已。

《塞拉菲尼抄本》读后感(六):半人半兽、半人半机械的塑造

《特隆,乌克巴尔,奥尔比斯·特蒂乌斯》(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius),阿根廷作家博尔赫斯的一篇小说,也是其幻想美学的代表作,全文可于此处浏览。作者在其中通过虚构一本百科全书从而虚构了一个国度乃至一个宇宙。其幻想性与Codex Seraphinianus有相通之处,只不过形式有所不同。

耶罗尼米斯·博斯(Hieronymus Bosch)的作品,无论是超现实主义的幻想性还是造型上对于半人半兽、半人半机械的塑造,Codex Seraphinianus都可与Bosch的作品相比较。另外,同样是荷兰画家的莫里茨·科内利斯·埃舍尔(Maurits Cornelis Escher )的作品也同C.S.一书有相当大的可比较性。

除上面提到的作品外,古阿兹特克的《曼多撒抄本》(Codex Mandoza)以及中国当代艺术家徐冰的《析世鉴》也常被拿来同Codex Seraphinianus作比。

《塞拉菲尼抄本》读后感(七):《塞拉菲尼抄本》编辑手记(二):世界上有那么多书可做,为何偏偏要选这本?

文/韩志

对不起,从这本书开始,“未读”不会白送“未读之书”

早在创立“未读”之初,我就曾在微博上自言自语(如今我的微博几乎都是自言自语了。大概僵尸和真粉都挺忙):书唯有贵起来,才值得人们珍惜。虽然只有3个人评论称是,好在还有11人点赞。这14个人促使我下了一个决心:我们要做一个不白送样书的图书品牌。

转发赠书,恐怕是社交网络时代图书营销史上最没技术含量也是最无效的手段之一。这年头,自己掏钱买回家的书都有可能不看,白送的书估计更不会看了。既然如此,何必明珠暗投,还要花比书的成本可能还要贵的快递费?尤其是,如果开张第一本书就是《塞拉菲尼抄本》这种几百元定价,且外方一本工作样书都不提供的产品,这个决定无疑更显得英明无比。

不送书,如何让少数对这本书真正感兴趣的读者提前关注到出版信息?在成本压力下,只能做精准化营销:在广泛发布中文版引进消息的基础上,提前圈定一部分忠实用户,让他们先睹为快。由他们作为第一批读者,形成有效的口碑传播。

不过,圈人容易,圈完了还要让人家甘心掏钱难。尤其是部分已经习惯了每天收到数本赠书的人士,我们该用什么方式打动他们?

答案是:给他们提供更深入的阅读服务。比如,用一种具有仪式感的方式,给他们提供书中没有、信息量更大的阅读资讯。

8月4日,作者塞拉菲尼的65岁生日,由“未读”微信公共平台首发了名为“《塞拉菲尼抄本》:一部通向幻想世界的百科全书|艺术家”的书讯及中文版作者序,同时附上专业人士预赏邀请申请链接,在全网开放预售前,启动限量预赏订购。24小时不到,后台参与订购(预先约定购买)的读者已超过80人。48小时之内,限量100位预赏名额已超过。部分国内艺术从业人士经过朋友推荐,甚至加我们个人微信号索取订购链接。在后台预赏订购登记表中,可以完整了解每位订购读者的身份背景和职业。由此,结合我们“人工圈定”的部分文化界、评论界资深人士,原定100名核心读者寻找任务已超额完成!

而且,他们几乎所有人都没有关心定价的问题。

何必轰轰烈烈,只求细节处用心

我几乎可以100%确定,在确定获得意大利出版社及作者授权后,我只要开口请作者来中国,他一定会欣然接受,甚至大喜过望。以下几个小花絮可以看出,他有多么地喜欢中国。

第一次,他在正式同意授权之前,特意要求我们同意把他的全名翻译成“鹿易吉·塞拉菲尼”。并且强调,“鹿”这个字,以及这种动物,对他而言非常重要,几乎是一种图腾,影响了他的创作。(我们欣然同意。)

第二次,他告诉我们,他是利玛窦的同乡。出生在利玛窦的故里并在那里长大。因此整个年少岁月收到了大量利玛窦引入西方的中国文化影响,并为之深深着迷。为此,他将要时隔33年后,在这本书中新增一篇序言,特别讲述他与利玛窦,以及中国的渊源。(我们意外惊喜)

第三次,他委托意大利出版方询问我们,要不要把这次中文版的抄本环衬页,由原版的明黄色,改为中国人特别喜欢的“中国红”。(我们无言感动)

如果他能来,在798开一场发布会,甚至举办一次他的原画展览,都会是一件特别牛逼的事情。从营销而言,也更利于媒体传播。可是作者都这样了,我至今都没敢开口邀请他来华,实在是担心书万一没卖好,不但丢自己人,还伤害了这位对中国情深至此的老人家。

不是所有营销都要作者现身且做得排场十足、轰轰烈烈。营销的至高境界,应该是润物细无声式,有招似无招。用足够的诚意与细节的用心,去打动核心读者,让他们成为口碑传播的发散地。读库的老六一直在这样做,我们也可以。(所以我才写了这么长的编辑手记?汗……)

特别的仪式,为特别的书

这本明黄色的小册子,是我们给预赏订购的读者们特别准备的预赏手册。基本依照了原书附录的设计形式及尺寸,只不过增加了很多多方搜集来的资料,包括卡尔维诺推荐序、1981年第一版意大利出版商致读者的信,还有数万字前文提到过的,Google翻墙搜来的外媒资料。使用的纸张比原书附录的还要好(至少和我们手中唯一一本2013年美国版对比是如此。这次的2014新版还没拿到实体样书)

如果大家只把这本薄薄的册子看做试读本,我想实在是过于亏待了制作它的编辑们和设计师。编辑好同学从一篇篇意大利文、英文原稿寻找翻译、校译、编辑,反复疏通个别生涩的语句,再到设计师小郁耗费整整两周,从原书翻拍文件中抠图,一张张把原书特种纸纹路尽可能消除,努力提高图片精度,不断根据文字内容调整图片搭配。定版之前,为了避免出现硬伤错误,动用考据癖渣总和好同学一起,对小册子全部内容反复编校……最后,如果不是因为有DEADLINE存在,不是因为我强行要求出片下厂,恐怕直到今天他们几个还在不停修改完善这本小册子。

我遇到了一群有完美主义强迫症的同事。他们个个都比我认真。虽然上述所提到的同学没有一个是处女座,但一旦涉及到自己的工作,比处女座还可怕。

小册子还在设计之时,小郁就很忐忑地找我申请,能否给小册子加一套牛皮纸包装,再盖上火漆?成本不高,就是稍微费点事。我几乎毫不犹豫地就同意了。几十万都花了,还在乎这一两百?

上周公司搬到新办公区那天,小郁去印厂盯印。快下班的点儿又回公司帮忙。周五印厂送来成品,一边擦汗一边说:你们小郁太狠了,这点活儿一般就一两个小时的事儿,他愣是盯着印了一整天,从头盯到尾,每个版都要盯,这里红给多了,那里没套准,太较真了……

小郁正在看送来的牛皮纸,突然发现印厂搞错了尺寸,小了。包不住小册子。我看都这样了,于是开解道:算了,要不别包了。小册子已经够精美了。没成想,这人又让印厂裁了一堆,周六送到他家,今天又赶到公司,一本本手工包装,盖火漆。为了明天周一可以开始快递给预赏订购的读者。

此时此刻,我不知道即将收到这本小册子的100位读者拆开快递时会是怎样的心情。作为消费者,没有人有义务去了解一颗蛋是如何出生,一粒果是如何长成。或许连好奇的人都不会太多。但我相信,所有这些已经发生过的点滴花絮,还有即将发生的故事,仍会打动一部分人,一部分由此信任“未读”这个阅读品牌的读者。

请允许我和我的团队,带给你们更多的精彩。

未读之书,未经之旅。祝你即将开始的阅读之旅,一路愉快。

《塞拉菲尼抄本》读后感(八):神秘主义的色彩

Codex Seraphinianus,有人翻译成《塞拉菲尼抄本》。其中Codex来自拉丁语caudex,有书、手抄本、笔记本、账本等多个意思,中文习惯翻译成抄本,类似的比如Codex Mendoza(曼多撒抄本);Seraphinianus相对比较复杂,其中Seraphini来自作者的姓氏Serafini,不过fi变成了phi,再加上-anus的后缀,感觉颇有点古罗马人名的意味,譬如马库斯·法比尤斯·昆提利安(Marcus Fabius Quintilianus)、特尔图良(Quintus Septimius Florens Tertullianus)、西普里安(Cyprianus, St.)诸如此类等等。从语义上看,意大利语中Serafini是Serafino的复数,而后者的词源是拉丁语seraphim,即圣经中的“六翼天使”,这就有点神秘主义的色彩了。

《塞拉菲尼抄本》读后感(九):一个找不到线头的线球

这本书在首页许久了,忍不住去各种找资源。序言是热心的同道中人提供的。

之所以给四星,是因为有些画面实在是违背我的生物体机能的接受能力,密集恐惧、强迫症等集中爆发,各种不适。

对于这种“奇书”,我总是十分谦卑地想,我看不懂,一定是我的错。暂且不说文字写了些什么,单看文字符号编排有序,黑细有方。表格题标俱全,详略可观。作者煞费苦心,就是为了将文字陌生化,剥夺语言文字作为交流工具的原始功能,人为地想要把长大成人的读者还原成目不识丁的孩童,依靠你天然空白的大脑去思考、去想象、去探索书中的世界。而现实是,一群早已成人不满、孩童过高的人,还是会妄加揣测作者写这本书的用意。这样看来,书里的作者要比书外的读者更具童真。作者就像是一个在圣诞节的早晨来不及爬上烟囱的圣诞老人,草率地被抓,而真正损失的是圣诞老人幻想破灭的读者。

另外,就该说里面丰富多彩的图片了。

我想说我真的看懂了,按我的意思看懂了。我果断地不看文字也看懂了。比如那种能挣扎地自行暴走的绿树,一分为二,自生繁殖,然后像迁徙的鱼一样,排队跳入水中,然后脑补它们漂流到另外一个风和日丽的小岛上,再刨坑把自己栽起来。简直把我下辈子想做一个不用运动的懒洋洋的树的梦想都推翻了。虽然脑洞大开,但作者的选材还是基于现实,高于现实的,谁不是呢?也许深受多年的科学幻想魔幻现实主义等大片的长期刺激和洗脑,审美审丑审奇的沸点节节攀高,这样的画风已经不足以吓到我了。宏观和微观的创意结合,屡次让我的喉咙到胃的部分超级不舒服。鉴于作者的创作完成时间,早在上个世纪中国理直气壮地灭绝人性的年代,还是无比尊敬地给个大大的赞。

社会的高度发展,除了高楼高铁,还有高度叠加的社会规则,生活在规则夹缝里的人,因为太高很久都无法再次触摸地面。所以有人犯了错,别人会发现他离地面远得匪夷所思,离道德人性远的离谱。吧啦吧啦吧啦,扯远了,我也不知道自己说了些什么。

总之,有心将这本书捧在手中的人,就像握着一个找不到线头的线团。你相信自己只要能找到线头就能剥开它,但是好难找呀……

《塞拉菲尼抄本》读后感(十):有点神秘主义的色彩

Codex Seraphinianus,有人翻译成《塞拉菲尼抄本》。其中Codex来自拉丁语caudex,有书、手抄本、笔记本、账本等多个意思,中文习惯翻译成抄本,类似的比如Codex Mendoza(曼多撒抄本);Seraphinianus相对比较复杂,其中Seraphini来自作者的姓氏Serafini,不过fi变成了phi,再加上-anus的后缀,感觉颇有点古罗马人名的意味,譬如马库斯·法比尤斯·昆提利安(Marcus Fabius Quintilianus)、特尔图良(Quintus Septimius Florens Tertullianus)、西普里安(Cyprianus, St.)诸如此类等等。从语义上看,意大利语中Serafini是Serafino的复数,而后者的词源是拉丁语seraphim,即圣经中的“六翼天使”,这就有点神秘主义的色彩了。