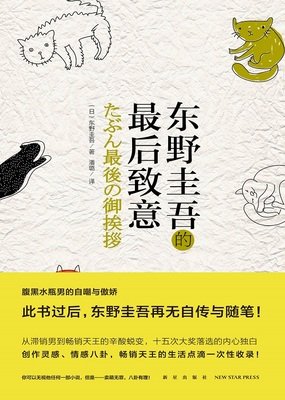

《东野圭吾的最后致意》是一本由(日)东野圭吾著作,新星出版社出版的240图书,本书定价:平装,页数:2015-6,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《东野圭吾的最后致意》读后感(一):大师的可爱人生—《东野圭吾的最后致意》

本作是东野先生的最后一篇自传小说,记录了自己在生活中的点点滴滴和有趣好玩的故事。虽然不是一贯的推理小说,但仍有各种各样的人生感悟。本人正是因为阅读这本书才选择了推理的题材。

全书运用年代、叙事、趣闻的即时手法,表露出作者前期挫折的一生,虽然没有推理悬疑,可是仍能读出少许对人生的态度,从一名普通职员到小说家。过程的艰辛是我们这代人无法想象的,从努力争夺“江户川乱步奖”到成为真正意义上的小说家,从默默无闻的无名小卒到鼎鼎大名的大师。艰辛的道路是曲折坎坷的,《魔球》、《放学后》的荣誉只是开始,更多的是被书迷的抛弃,书评人的无视。沉浸了数年的东野并没放弃自己。决心下去,《以眨眼干杯》、《大学城杀人事件》、《美丽的凶器》、《天空之蜂》的不受人赞誉,是作为作家最大的羞耻。自己再怎么努力,却得不到支持。书卖不出去,伤的永远是写作品本人。

后来东野先生在个性奖项中徘徊。几十次的落选。打击着这个孤独的男人。老天好像一直打击他,不让有才华的自己可以接受到世界的感激。是人性,是天赋?自己不管多么努力,始终得不到支持。唯有自己孤独写作,拼命去创造一个适应自己的世界。让自己能看到社会的各方各面。并且可以融入其中,分享独有的快乐。

本作记载着作者的真实感悟,每一篇作品的落选,都是一种耻辱。难以接受的现实生活、融洽的气氛感受都不谋而合。首次的成功并不代表什么。各种各样的尴尬扑面而来。评论者的鄙视与不卖座作品就像东野先生说的那样书就像个孩子。孩子得不到好评,罪于家长的教育。写作是痛苦却也是快乐。通痛苦在于不能构思出有趣的情节,让人感到兴趣。这是作为一个作家最伤心的事情。成功和失败之存在于作者的真实感悟,每一部小说有益有误,却都是一种经历。

本作的趣事十分生动,运用了时间顺序。将自己从小到大成长经历描写的童气十足。调侃家里人都像傻瓜一样。从取名,入户籍都很奇怪。上学考试时遇到不会的问题就选择用画画来消磨时间,最后还呗老师表扬画的好。恐怕这就是东野先生在以后选择写作的启蒙,松本清张的小说为圭吾创造了良好的形象基础。大学生活的点滴回忆变成了《大学城杀人事件》的背景元素。结婚后对妻子的工作环境影响到了《放学后》。而对高中棒球的热情成为了著名的《魔球》还有圭吾因为想到“杀人者的心理”问题,铸就出他此生最完美的人生《白夜行》!还有很多构思都是通过生活状态的变化想出来的。他很容易将自己的人生经历宣泄到小说之中。仿佛看到的大千世界都会被他运用到故事中去,孤独的写作生涯和忙于生活的压力并没有打到他倔强的性格,他总能找到很多业余爱好:高尔夫、滑雪、冰壶。他都尝试着学会了,对电影的喜爱更加促进了以后他文学转影视作品的决心《星球大战》、《2001太空漫游》令他着迷,使他可以幻想,给他喜悦。坚固大学专业促进了他完成出《神探伽利略》系列创造出物理侦探汤川学。而对社会的理解完成了警察加贺恭一郎。当然还有天下一大五郎。这些人物的成功证明了东野试推理已经成为一种现象级的模式。这点本人非常喜欢。

人生本来就是一场比赛或是战场。总会有输赢有对错。仍要继续努力,总有一天你会发现自己选择的人生是对的,加油,东野圭吾!加油,属于自己的人生!者才是“东野圭吾的最后致意”

《东野圭吾的最后致意》读后感(二):东野的成长手册

东野圭吾是能够写进励志书里面的。

许多父母在孩子小的时候总是不自觉的教育他们:如果你不努力学习,以后你就会像xxx(乞丐、保安等)一样。东野圭吾如果是在中国的孩子,大概就会成为这么一个榜样人物吧:“你看隔壁东野那样的人都能出书立作,你怎么就不行呢?”顺便附带一副恨铁不成钢的表情。

东野圭吾是个作家,嗯,一个很有名的作家。凡推理小说有关的话题或者榜单,他必定是一个绕不过去的标杆性人物。东野圭吾作品在中国受众颇多,几部脍炙人口的作品都被改编成影视,而且反响热烈,书带红了影视,影视带红了书,如此正循环。然而,对于东野圭吾这个推理界的大拿,我们所知甚少,如果光从其作品来推断东野圭吾是个什么样的人,得到的结果会与实际大相径庭。

《最后的致意》是东野圭吾写的一部随笔,可以说是“不务正业”一本书。书中囊括了他从出生到成为作家的心路历程,还有关于作品的一些碎碎念,语言相当的幽默诙谐,令人忍俊不禁。纵观全书,如果给东野圭吾贴标签,他就是一个很标准的学渣,从小就不爱看书,高考落榜复读永远是倒数一二名,从小正规的科学类书籍就看过《伽利略传》,所以他小说里厉害的人物外号都是伽利略,他只认识这么个科学家。他一直扮演丑角,相当的普通,是那种扔到大街上瞬间能被人群淹没的那种平庸。当他成名后,他的朋友对他说:“在报纸上看到你的名字总觉得怪怪的,好像报纸上的东野圭吾和我认识的那个傻瓜东野不是同一个人似得”。如果他没有走上写作这条路,他是一家制造业里许多工程师中的其中一员,继续扮演朋友眼里的傻瓜东野。

可能普遍认为,推理小说家会具备缜密的思维逻辑能力、对于悬念的创造和对情节推进的掌控能力。东野圭吾在创作之处他只是凭着一股冲动投身于伟大的推理小说事业中去,然而,令人啼笑皆非的是除了一腔热情之外东野圭吾啥也不懂。作为一个从小到大学习成绩都不是很好(可以说很差)的学生,他压根就不知道文笔是什么。关于小说创作历程,他在《最后的致意》中谈到:“我心里并没有成熟的想法,所以基本是想到哪儿写到哪儿。故事开始没多久就死人了,但我还没确定凶手是谁,当然诡计也没有构思出来。……故事越来越难编,人也越死越多。”东野圭吾就是凭借一腔热血创作,没有任何准备,结果最初创作的几部小说,都是惨淡结尾。

也许是天道酬勤,东野圭吾给自己定了个小目标,东野圭吾不断的尝试与成长,凭借《放学后》拿下乱步奖,之后辞掉工作,逐渐的走上推理写作的正轨。

《最后的致意》中可以看到,东野圭吾的成长过程是近乎野蛮顽强的,一直坚持不懈的努力和思考,生活中敏感的观察,从中提炼素材和经验,经过了许多的煎熬和等待才获得了成功。这些是我们应该学习的。

《东野圭吾的最后致意》读后感(三):谁都不容易

虽然对东野早已转路人——广度见长,深度乏力的东野圭吾毕竟让我有些审美疲劳。 但是看着如今功成名就,影视改编已经快要无处下手(甚至连他自己都不甚得意的作品都被见缝插针的改编)的东野圭吾,在职业初期经历长达十余年的不温不火的作家生涯时,对奖项连败的不甘,对初次影视改编的激动,依然不由唏嘘; 换做是我,处女作大卖之后深耕本格推理十四年,最后再次拿奖大卖的作品居然是《名侦探的守则》的话,我一定会开始怀疑人生的吧… 收回以前一直先入为主的印象,东野并非只有天赋和运气。 PS. 我居然才反应过来我第一次接触东野圭吾的改编作品竟然是《G@me》,当时无视画质感人,为了演员才追的,想不到。

《东野圭吾的最后致意》读后感(四):东野圭吾的最后致意 & 我的晃荡的青春

我喜欢东野的大部分小说,但是这类自传和随笔……让我觉得人一旦出了名,随便写点什么都能卖出去。也让我想起了通假字,还有“我家门前有两棵树,一棵是枣树,另一棵也是枣树”。书中讲述的一些成长历程并没有什么看点,对东野感兴趣的可以看看,如果只对东野的小说感兴趣,不看也罢。

没什么可说的,Mark一下书中提到的“三亿日元抢劫事件”,以下来自百度百科。

1968年12月6日,日本信托银行(现在的三菱UFJ信托银行)国分寺支行经理收到一封恐吓信。信中要求银行派一名女职员在第二天下午5点前将300万日元送到指定地点,否则就炸掉该经理的家。当天警方在犯人指定的地点布置了50名警员,然而犯人并没有出现。

4天后的(12月10日)早上9点30分左右,一辆日产运钞车装着2亿9430万7500日元由日本信托银行国分寺支行出发前往东京芝浦电气(现在的东芝)府中工厂。当运钞车经过府中市荣町学苑路的时候被一名骑摩托车的男警察拦下。运钞车司机打开车窗问发生了什么情况,男警察回答:“你们银行巢鸭分行行长的家被人放了炸弹,刚接到通知你们这辆车也有问题,要检查一下”。运钞车上的人都知道4天前的恐吓信事件于是都下了车。男子爬上运钞车后引燃藏在身上的烟雾弹,大叫“要爆炸了,快逃啊”,然后驾驶运钞车在众目睽睽之下扬长而去。正当银行职员们赞叹警察果敢举动的时候,突然发现警察留在现场的摩托车不大对劲,这才知道上当了。9点50分除了伊豆小笠原群岛以外东京都全域进入紧急状态追捕犯人。每年这天是年底特别警戒的头一天,因此警力都分散部署在市内各个重要场所,当初没有料到犯人会在途中换车,经过一整天的盘查没有发现犯人的踪迹。

这次被抢金额达3亿日元(2亿9430万7500日元),是当时抢劫犯罪涉案金额最高的一次。此后涉案金额也有超过3亿日元,但是根据1968年的物价水平,那时候的3亿日元相当于现在的20到30亿日元,所以从价值上来讲无出其右。而且其后长达7年的追查还花去了9亿日元。

1975年12月10日,超过刑事诉讼时效年限(7年);1988年12月10日,超过民事诉讼时效年限(20年)。成为日本犯罪史上的一桩无头案。

《东野圭吾的最后致意》读后感(五):读东野圭吾

我是没有读过他的推理小说的,因为高中以后我就不看推理小说,偶尔在图书馆看到他的推理小说就翻翻看过,并没有真正意义上的读和理解。最近才开始读他的《东野圭吾的最后致意》。人人都说这是他唯一的自传体随笔集,可是我觉得这也是一本另类的励志书、灵心鸡汤。我这是的励志和心灵鸡汤都是褒义的,圭吾先生亲切的语气和不时的幽默卖萌着实让这随笔可爱起来。

文章分为8个部分。每一个部分都有他的精彩。第一个部分年谱,简单地说就是圭吾先生成为作家的历程。中间也说了一些发生在日本的大事,什么“伙食蚯蚓”事件、三亿元事件等等。从圭吾先生的童年讲到如今,第一人称的描述,让每一段每一字都像是听一个好朋友述说,重要的是,这个好朋友不仅语言简单朴实,而且充满幽默机智。

还有他自毁形象也很厉害哟,自嘲如吃饭喝水。难怪他又写了一本《那时我们是傻瓜》。

励志的精神在回忆这一篇幅比较多,比如《格言是正确的?——以贫穷为傲》还有《特殊的才艺学校》,许多文章都需要自己静下来心来阅读,就会发现生命原来都相似,后来不同真的是个人原因了。

我个人建议看他的推理小说的人可以先不看这本书,因为阅读者应该保留对作者的神秘感。当然也不要去圭吾先生的照片,因为其正式的真的是个工程师。还有重要的原因是,圭吾先生在每一篇随笔后面都会相应的推荐自己的小说,这让我感觉不是很好,可是这倒也没什么吧。搞不好他是好意呢,让大家能够很好地了解他的作品。