《莫里康内》是一本由[意] 埃尼奥·莫里康内 口述 / [意] 安东尼奥·蒙达著作,北京联合出版公司·后浪出版公司出版的平装图书,本书定价:42.00元,页数:264,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

这句话,来自我最近读的一本书,叫《莫里康内:50年一瞬的魔幻时刻》,这是一本埃尼奥·莫里康内的访谈集。说起莫里康内,可能知道的人不多,但是稍微喜欢电影的朋友们,应该都知道意大利导演朱塞佩·托纳多雷的“回归三部曲”《天堂电影院》《海上钢琴师》和《西西里的美丽传说》吧?而这三部均位列豆瓣TOP250的电影的原声音乐,则都是出自莫里康内之手。

还记得《天堂电影院》中,那在昏沉阴暗的电影院中响起的悠扬旋律吗?让我觉得如果真的有天堂,它应该是一座电影院的样子。

还记得《海上钢琴师》里,1900透过船舱的窗户,看到一见钟情的女孩,眼中满是似水的柔情,连琴声也变得温婉回荡起来吗?

还记得《西西里的美丽传说》中,倾国倾城的莫妮卡·贝鲁奇走过城市的街道,全城的男人都投去迷醉的目光,响起的音乐里饱含人们压抑的渴望,太美有时真的是一种罪过。

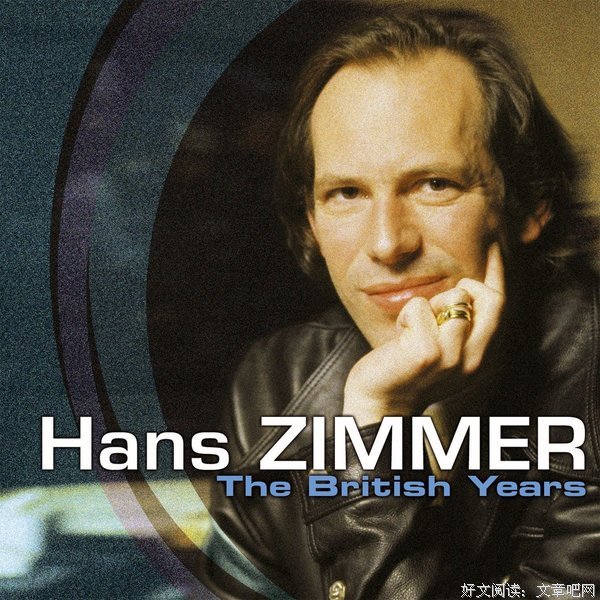

可以说,没有莫里康内神来之笔的配乐,就没有这三部影史留名的经典作品,也同时不会有《美国往事》《洛丽塔》《八恶人》等等作品了。事实上,谈起当今世上的电影配乐大师,虽然人才济济,但首推必然不是汉斯·季默,就是莫里康内。

《莫里康内》读后感(二):灵魂乐者,摩登匠人 ——书评《莫里康内》

《莫里康内》不是一本容易读的书,采访录包含了2009年至2010年对莫里康内的十余次访谈,记录翔实用心。莫里康内作为世界最高产的电影配乐大师,他的数百部不同风格的乐曲以及合作过的电影人在这本书中提及,作为一个对音乐浅尝辄止的影迷,难以参透全本内容,但每每读到莫里康内描述的一些经历,都会对这位灵魂乐者肃然起敬。

坦率地说,第一次看见莫里康内的名字是在今年奥斯卡的获奖新闻上,已是87岁高龄的他,在今年凭《八恶人》拿到个人第一座奥斯卡最佳原创配乐奖,那天他激动地落泪了。而事实上,他此前五次与最佳原创配乐小金人擦肩而过,在他79岁时获得奥斯卡终身成就奖——这种情况在奥斯卡历史上是绝无仅有的,莫里康内被“提前”承认了一生的贡献。直到今年获得小金人,既是众望所归,亦是实至名归。

在这本书中,莫里康内从经典影片中走下神坛,他有些许少年心气,待人一视同仁,若是大导演邀请他时语气不够礼貌,他会直接叫人滚蛋。所有音乐家都会小心法律纠纷问题,莫里康内选择忠实内心,在音乐会前如果没有收到汇款,他绝不会登台。但多数时候,他是专注而孤独的创作者,在音乐诞生的幕后,是越过无数个黑暗的瓶颈。莫里康内对于创作瓶颈问题丝毫不避讳,甚至道出自己因为创作《美国往事》配乐的时候莱昂内差点另找替代者而感到受挫。莫里康内有一种天真的匠人精神,经常为了创作,不惜得罪别人,他可贵的“轴”成就了今天脍炙人口的经典电影音乐作品。

作者让他谈谈灵感,他说:“那是很浪漫的一个名词,但事实上没有灵感这回事。”积累才是灵感的必要过程,灵感不会从天而降,只有“卷起袖子”苦干,才有华丽的一刻内心悸动。在艺术上莫里康内受到的滋养是独特的。他热爱莎士比亚、曼佐尼、薄伽丘等人的经典文学,受到卡纳莱托、基里科、卡尔帕乔等人的画作影响。在生活中,莫里康内珍惜时间,极少看电视节目,喜欢下国际象棋,这使八十多岁高龄的他仍然思维敏捷。在五百多部电影配乐作品的背后,匠人精神多过了灵感的仙气。

从事电影配乐并不是莫里康内的初衷,他本想向布列兹、贝里奥等人一样研究先锋派作曲,但电影给他的知名度超过了音乐史上的地位,莫里康内毫不避讳地表达了遗憾,但他发自内心热爱电影配乐,并坚守至今。

不得不提几部他的配乐作品。在《海上钢琴师》和《天堂电影院》中,音乐都是以很完整的形式表现出来的。在托尔纳托雷导演的作品中,很好的体现了莫里康内曾经对电影配乐的一段陈述:音乐从故事里面传出,然后渐渐向故事之外蔓延。莱昂内的作品中亦有经典的电影配乐,而与前者不同,莫里康内的配乐作为电影里唯一一个抽象元素,营造潜在的空间,具有使观众与人物共同穿梭于时空的魔力:《美国往事》中老年面条重回旧地时的一首悠远飘忽的排箫独奏,再配上弦乐和人声的合衬,使音乐表达了画面所无法表达的东西。莫里康内使用舒缓,柔和的节奏和旋律,呼吸质感下诠释着岁月的流逝。《西部往事》中克劳迪娅坐火车到站时的那场戏,音乐悄然步入,给这个场景注入一股忧郁气息,随着镜头推向整个西部小镇,音乐为西部空间赋予了一种史诗般的色彩。

莫里康内在被问到“如果以后不在人世,希望百科词条上自己的称谓是什么”时,他利落地回答了“作曲家“。在这本书中,受到洗礼的不只是技艺和知识,更是这位灵魂乐者的人格。书中莫里康内自述的一段经历让人动容:有一年在米兰主教堂前广场举行音乐会,广场上挤满人,但从头到尾都没人鼓掌,莫里康内很生气,对自己说”他们连一首安可曲都不配。”过了很久以后,他发现广场上正下着倾盆大雨,每个人都撑着伞簇拥在一起。

合上整本书,想起作者与莫里康内告别时记录下的一句话:我们走了出来,发现罗马艳阳高照。

《莫里康内》读后感(三):你指望一个音痴跟莫里康内聊什么呢

作為一個採訪者,有時候需要一點敬畏心。特別當你是在訪問一些業界清流的時候,敬之,畏之,是兩種最基本的態度。敬之,曉得受訪者之不凡,循循善誘,尋找其成長軌跡;畏之,實質上是畏己──“不懂就不要瞎逼逼”,然後不卑不亢,總不能執筆時還是一副戰戰兢兢的奴才樣,這樣才能在筆下生動而真實的呈現一個人,一個靈魂,一位大師。

“安東尼奧.蒙達”,這位尊敬的意大利作者踏踏實實地把以上所說的原則破了個一乾二淨,也讓《莫里康內──50年一瞬的魔幻時刻》這本書,徹徹底底的成為了一本廁所讀物。在這本書中,你很難清晰地了解莫里康內之高明──一個純音樂出身的音樂家,怎樣成為了一個具有相當風格的電影作曲家; 一位作曲家如何看待畫面與抽象音符之間的關係,又是如何維持音樂在電影中的獨立性;一位作曲家如何理解電影以及電影語言,并將它轉化為抽象的音樂語言,等等。安東尼奧.蒙逹花了大量的筆墨描寫自己被莫里康內“臨幸”的受寵若驚、自己拒絕的咖啡和跨過飛行,真的不明白我為什麼要花四十二塊看他說這些東西。

所以說,電影民科愛好者是可怕的,採訪作曲家的音癡電影民科愛好者更是可怕的。雖然我們這個時代在努力地取消一切專業門檻,我們必須真實的認識到沒有堅實的專業立足點,你能談論的只有你自己,以及你自己了解的那些東西。安東尼奧·蒙達似乎非常善於在受訪者漸入佳境的時候強行打斷說話者,并開始跟莫里康內聊聊政治,聊聊愛好甚至談他喜歡吃什麼;甚至当莫里康内向他解释“音的民主机制”后,他竟然大言不惭地直抒胸臆:“我永远也不会想到要把‘民主’这个词跟谱曲放在一起”;看著看著真的忍不住暴怒啊。一個連怎麼談音樂都不了解的人究竟是怎麼鼓起勇氣跟莫里康內進行了快三年的採訪的?真是世界奇妙物语。

不過無論是什麼人,和一個公認的大師談個幾次,還是能多少有點進步,這本書開篇的時候無聊、煩躁地讓人腦袋上長滿了黑人問號,看他打著為其著書立傳的名號跟一個如此有自尊心的作曲大師一直談論他的小學同學(雖然人家也很厲害)、看得上的合作者、看不上的合作者真的是氣不打一處來,但是後面相對來說就好了一點,雖然不係統,但是多少還是談及了電影配樂的核心問題以及莫里康內的藝術思想和創作理念,靈感,純音樂和如何在“服務業”式的電影配樂中立足并發揮出自己的特色,在錄音室里的焦慮等等。莫里康內略帶幽默又十分真誠地回答了這些問題,讓人十分感動。

莫里康內不是一個簡簡單單的“匠人”,在他身上我們看不到那種常常寫在宣傳稿或書封上的“十年磨一劍”之類的字眼,這並不是說莫里康內的作品得來全不負功夫,而是他已經將勤奮當成了理所當然的一種事情。對於一個將“想象力、風格、敏銳度和經驗”當做是(純)音樂中唯一限制的莫里康內來說,“辛苦”顯然不是一個能夠被聽到的詞彙(卻是這本書的作者最愛炫耀的詞彙)。但是為了寫出“為他人服務的偉大音樂”,莫里康內毫不區分,極其勤力地為每一個工作請求寫出五個不同版本的主題,這種敬業心不能不敬佩。

非常有意思的是,莫里康內對待靈感的態度就如哥林多前書中保羅論及做惡事的“孩童”心態,“兄弟們,在心志上不要作小孩子;然而在惡事上要做嬰孩;心志上總要作大人”,安東尼奧.蒙達把莫里康內談及靈感的樣子描寫地非常準確:“他略帶不解地看著我,回答說:‘那是很浪漫的一個名詞’”。莫里康內是一個絕對的學院派作曲家,他似乎不能理解那種“草創而就”的創作狀態,甚至在書的末尾深刻地表達了對電影行業中越來越多業餘人士的擔憂。對於莫里康內来说,灵感似乎是在常态中不断寻找自我突破和自我超越,这种“带着镣铐的舞蹈”正是创作“为他人服务的伟大音乐”的必要条件。

“我认为这是外行人做的事:认为自己的旋律是凭空从天上掉下来的,就跟莫扎特一样”,莫里康内对创新的理解完全建立在一种毫无创作余地的绝望之上,而这,很可能是每一个真正的创作者都在面对的事情。“灵感不会从天而降”,这句听起来十分熟悉的话正是莫里康内在创作道路上“自刺椎骨”的那根长长的银针。

《莫里康内》读后感(四):他希望一百年后的百科全书里,人们对他的描述是——“作曲家”

1.莫里康内是一个很骄傲的人(非贬义),他的自尊心非常非常强,也非常非常严肃,行事严谨、低调,有人说他花钱如流水,有人说他独裁,但他只是对创作有着近乎完美的追求。也许是太过腼腆,从这正本对谈过程,可以明显看出他放得不是很开(也许作者不太上心的提问,以及不时流露出的攻击性也是一个原因吧)。只有在聊到比较专业的问题,或是足球的时候,莫里康内才会显露出些许兴奋。

2.莫里康内不愿意被贴上标签,所以他总是尽可能拒绝西部片的配乐邀约(那是让他成名的电影类型),他一直在探索电影配乐的可能性(这一点和某些导演还挺像的),在那些中小成本的电影里肆意挥洒自己的才情。

3.整个对谈中,关于莱昂内和托纳多雷的“老生常谈”还是占据了不少篇幅。包括他和“小学同学”莱昂内是怎么相认的,他和托纳多雷之间的友谊巴拉巴拉。

4.莫里康内的一个不太为人所知的身份:国际象棋高手。他曾经和许多世界顶级的棋手过过招。

5.足球方面,作为一名罗马人,他自然是罗马队的铁杆粉丝。有意思的是,莫里康内曾经受邀创作了1978年的世界杯主题曲,不过他对那些在赛前现场演奏的乐队呲之以鼻——“各种走音,还不如直接放我录的”。

6.关于尼诺·罗塔,莫里康内的观点很有意思,他认为罗塔是“不折不扣的音乐家……有深度的音乐家”,但他不喜欢罗塔和费里尼合作的那些曲子([卡萨诺瓦]除外)。

8.他说,“灵感,那是很浪漫的一个词”。他信仰的是脚踏实地,艺术是一点一点做出来的,不是从天而降的。

9.对许多合作过的导演都给出了正面评价,尤其对帕索里尼的彬彬有礼赞不绝口,但如果导演对他的音乐不提任何要求,他会感到不自在,会认为那是对方不够尊重自己,或者对音乐的态度不够认真。

10.在他自己同莱昂内合作的电影中,最喜欢[美国往事]和[西部往事]的配乐,最不喜欢[荒野大镖客]。

11.三首他最为满意的作品——[教会]里的《奉行在人间,如同在天上》,《黛博拉之歌》,以及[幽国车站]、[海上钢琴师]、[巴阿里亚]三选一(不过这个问题莫里康内本不想回答,但在本书作者安东尼奥·蒙达的“一再逼问”下勉强给出了答案)。

12.在年轻一代导演中,看好保罗·索伦蒂诺,但他有一次当面对后者说“我永远不会和你合作的”。

13.37届戛纳电影节的时候,莫里康内是评审团成员之一,当那一届的评委会主席德克·博加德力挺[德州巴黎]的时候,他却捍卫贝罗奇奥的[亨利四世],理由是“这是贝罗奇奥最好的作品”,结果博加德冷冷地回了句:“可想而知其他的有多糟。”

14.有人粗略统计过,莫里康内有段时间一年要接18部电影配乐,对此他表示,“或许有人会觉得诧异,但我总是举巴赫的例子,他一个星期就可以写一首清唱剧,还在教堂演唱。我跟他比的话,根本是无业游民。作曲家就该写曲,跟作家就该专心写作一样。”

.s.对于本书作者安东尼奥·蒙达的印象并不好。每一章节前的开篇,他几乎都要花一些笔墨,介绍自己的行程,自己的身体状况,天气情况……尤其是,对于自己“每次去莫里康内家做客都拒绝喝咖啡”这件事,他的字里行间好像都表现出一种莫名的得意,几乎每一个开篇都要提上一次。所以,每当他的傲慢提问对上莫里康内的耿直回答,令得文字读来也觉得尴尬。

《莫里康内》读后感(五):十五次仰望

惭愧地说,书中提到的很多电影我还没有看过,毕竟1955年—2015年,大师莫里康内创作的影视类作品达892部之多。而作为一个乐盲,对其中提到的诸如对位法、调式音乐之类的音乐知识也完全云里雾里。然而即便如此,看《莫里康内—50年一瞬的魔幻时刻》还是沉浸在大师云淡风轻的叙述之中,他的伟大与失落,从容和坚持就这么被娓娓道来。要谈莫里康内,离不开电影和音乐,本书通过作者近一年与大师的十五次交谈展现了大师以电影音乐为中心却也不仅限于此的工作和生活。比起把本书看作一位音乐家评论合作过的著名导演的访谈录,我更觉得是在听一位82岁的大师聊天,轻描淡写地聊着波澜壮阔,没有比这更珍贵的了。

一直觉得欧洲电影有种高傲又克制的质感,而本书也是如此。大师冷静地表达着对音乐和电影的情感,说着那些合作过的同样名贯中西的大导演。作者没有浪费这十五次交谈,问得很克制也很广阔,不是简单地挖掘趣闻轶事,而是激荡出更多回忆、更多对电影、音乐、人生的思考。大师今年已经87岁,他步履蹒跚地在奥斯卡领取最佳配乐的一刻让人热泪盈眶。数十年来他始终保持着超高的水准和一份高傲,不想进入好莱坞主流,在奥斯卡领奖时也说着意大利语。本书让我们拨开神秘感更为真切地看到大师的勤奋和天赋。大师说每个主题他都会写至少五个版本,并努力想找到新的参数,避免创意陷入死胡同里。我们惊叹于大师的创造力,更敬佩他始终保持着“希望能在音乐史上有一个小小的位置”的初心。

除了电影书中还聊了很多,比如大师热爱的国际象棋,但几乎所有话题最终都会回归到音乐。回想起看过的大师配乐的电影,音乐总是存在感十足,感觉复杂又高贵。书中也详尽地叙述了大师创作的过程,而最喜欢的莫过于第十一篇访谈《没有灵感这回事》,问题都比较轻松,而读起来又让人受益,大师与不同的人合作以及在电影音乐和纯音乐间游走的智慧让我思索良多。没错,只能如仰望星空般仰望的大师的生活离我非常遥远,而我却能从他的谈话中思考很多收获很多,这也是这本书最大的价值,让我们更多的了解大师创作和生活的同时,也得到强烈的启示。

即使没看过大师那么多电影,对音乐也不甚了解依然觉得这本书非常引入入胜。每一次的访谈前都有作者一段随笔,他有时说着罗马的风景,有时说着足球比赛的结果,有时说着自己的工作安排,它们是一条隐秘的线索让几近历时一年的十五次访谈更有逻辑也更加饱满。而作者每一次都会提到他拒绝大师的咖啡,而这个梗居然在第十五次真的有了结局。十五次的相见,我们看到作为一位谦谦君子的大师待人接物的细节,当书中提到他不会轻易接下跟某个导演固定合作的音乐家的位子以及谈到被指责剽窃的态度时,唯有一边肃然起敬一边臣服于大师的人格魅力。

大师成就斐然,娓娓道来就是口述的电影史,所以书中关于电影和音乐的部分非常精彩,而我几乎是把它们当作一部索引来看,先读大师创作的思路意图再去看电影,然后再与自己的看法比较,这样做非常有趣。

本书也让我完全改变了对“神来之笔”的看法,不论创作还是生活,我们看到的是大师始终如一的超高要求和自律态度,充满才情又不懈探索,听大师谈创作才知道原来音乐创作充满了逻辑。本书语言非常平易近人,也没有特别新颖的概念,作者居然还用到了“但是你证明了有志者事竟成!”这么朴实无华的语句,然而也许这份平淡就是让我思索的地方。大师的一生经历过很多,最终却是淡然处之,通过这十五次对话我们看到的不只是一个功成名就的音乐家,还是一个饱含深情又孜孜不倦的人。

读这本书我没有对其中提到的电影和音乐共鸣不止,但它让我思考要如何更为纯粹地对待自己的热爱,如何在坚持自己原则的同时考虑别人的感受,如何更加宽容豁达,如何成为更好的人。大师说了很多,访谈的最后,让人满怀感动。也许当我像仰望星空一样仰望大师的时候,也感受到了照到自己身上的一点微光。

《莫里康内》读后感(六):那个拥有光晕的人,那些莫里康内教我的事

每次要写一写老莫,就会产生一种下笔拖延症,而且写出来的东西多半很烂——就像“近乡情怯”一样。

不过我还是有很多理由写一写这个老头。老莫生于1928年,到今年就已经88岁了。他这一生也仅仅来过中国两次,一次是2009年北京的“电影往事交响音乐会”,一次是2010年上海世博会期间意大利红馆的“电影中的音乐”。而这两次我都在现场,在不远处看着老莫上下指挥台步履蹒跚的样子哭得稀里哗啦。

莫里康内

《莫里康内》读后感(七):聆听作曲家莫里康内的心声

《莫里康内 : 50年一瞬的魔幻时刻》并不是一本很好读的书,尽管它只是一部18万字的访谈录,而且简洁流畅。作者蒙达除去每次访问莫里康内时略微谈到天气以及自己与莫里康内当时的状况之外,对音乐家的音乐并未进行太多评论,这也正是这本书的优点所在,让作家的归作家,音乐家的归音乐家。

不过,由于这是一场横跨近半个世纪的影史回顾,其间涉猎诸多即使国内资深影迷可能也没有看过的影片,信息量太大,一些对于音乐专业的见解也比较难懂,所以这本访谈录读起来并不轻松。

在50多年的创作生涯里,莫里康内为超过500多部电影创作了音乐,他自己记得的是大约450部,其实这个数字已经足够惊人。但他似乎仍然对此不够满意,莫里康内开玩笑说,如果拿他和巴赫相比,他就是一个无业游民,因为巴赫一周就可以写一出可以在教堂演唱的清唱剧,而他一年则最多只接12部电影音乐的工作。

莫里康内与国际诸多名导的合作为影迷所津津乐道,尤其是他和意大利几大著名导演如莱翁内,托纳托雷、贝托鲁奇的合作,但与他合作的导演数不胜数,无论是大导演,还是初出茅庐的新人,莫里康内都一视同仁,这尤其难能可贵,他渴望争执,喜欢和不同的意见碰撞,这样有助于他不断闪现创作的火花,他精力过人,常常为一个曲子写作好几个主题,以供导演选择,他认为导演最终对影片的质量负责,音乐只能锦上添花而非喧宾夺主,他尽可能在自由创作与为影片服务之间取得平衡,他任自己无边的想象化作音符随着画面纵横驰骋,又能悬崖勒马,收放自如,恰到好处。无疑,莫里康内是与他合作过的所有导演的福音。

在书中,面对蒙达的提问,他知无不言言无不尽,坦诚自己其实是因为所作纯音乐得到的薪水太低转而进入电影配乐届,却从此一发不可收拾,虽然他为人熟知的身份是电影配乐大师,但他更钟意自己单纯的作曲家身份。私以为,有人将电影配乐独立于作曲之外是愚蠢的,关乎心灵的音乐,不分是不是为电影而作。

到目前为止,莫里康内只写过36部西部片的配乐,可以说占他创作的很小一部分,尽管如此,当年他还是被人加上西部片配乐作曲家的标签,这或许激发了莫里康内证明自己无所不能的自尊心?才使得后来他在各种类型电影以及不同音乐风格之间游刃有余。有趣的是,莫里康内年轻时也做过枪手,而且将他写的音乐据为己有的人居然因此获得大奖,很多人剽窃他的作品,但他原谅他们,因为他接受“不同人写出雷同旋律的可能性”。

毫无疑问,这是一个以其取得的惊人成就令人敬仰的大师——那些荡气回肠的天外之音,神秘忧伤的灵魂挽歌,征服过无数影迷的心,而他直至今日创作力丝毫不见衰减——也是一个十分可爱的老爷爷,他拒绝到那不勒斯的圣卡罗音乐厅演出,是因为他为那不勒斯神话写了一首50分钟长的曲子,却没有收到圣卡罗音乐厅的邀请。最让我忍俊不禁的是,在15次访问中,每次莫里康内都要询问蒙达是否喝咖啡,而蒙达总是因时差之故拒绝,终于有一次,蒙达的表妹蒂塔和他同行,莫里康内亲自为她煮了咖啡。

工作以外,莫里康内喜欢足球,但只爱罗马队,他热爱国际象棋,曾和许多世界级国际象棋大师对弈,表示象棋和音乐暗通幽径。还有,他的初恋故事令人会心一笑,他视为女神的小女孩有一天告诉他,我要嫁给一个有钱人;而他美满的婚姻更令人羡慕,与玛丽亚携手一生,她总是他的第一个听众。

总体而论,这本访谈录可以让普通影迷有机会窥得大师创作、生活一隅,一慰多年来的相思之情——看到与大师心意相通的判断和想法,岂不愉快!

本书作者安东尼奥·蒙达和电影的缘分不浅,他与业内诸多影人保有较好的关系,去年还担任了罗马电影节的新任艺术总监一职,正在努力想要让这个年轻的电影节为更多人所知。也许蒙达并不是访问莫里康内的最佳人选,不过很多时候这个世界要讲究缘分,缘分妙不可言,发生也往往令人意外。仅此来说,这一对忘年交的缘分令我们这些影迷艳羡。

就像现在,听了多年莫里康内的音乐之后,终于可以聆听他睿智的谈话,这不正是令人激动的魔幻时刻吗?

《莫里康内》读后感(八):鸡or蛋

康德说,如果爱吃蛋为什么还要去认识生它的那只鸡。但这并不能妨碍我在这个年龄去翻看别人的传记。莫里康内说出来可能许多人并不熟识,个人印象最深的是《西西里的美丽传说》,掺伴着贝鲁奇的妖娆身姿,莫里康内标榜的简单易懂的配乐由里及外的响彻。

其实人这个东西说来也怪,看电影的时候你最先关注的角度决定了你对整部电影的评价。你关注导演,就会对《三人行》失望,觉得是彻头彻尾的向银河印像二十周年的致敬片;你关注演员,就会对《余罪》失望,觉得粗糙简直是爱奇艺的代名词;你关注配乐......显然是没有人冲着配乐去看一部电影的,所以《八恶人》拿了小金人的最佳配乐却不妨碍自己依旧是个烂片。

主席说,看一个同志是什么样的同志,就先看他旁边的狐朋狗友是什么样的。彼得拉西、莱昂内、托尔纳托雷等等就象夜空中的明星照亮了整本书,虽然访谈录平淡无奇,但那些脍炙人口的插曲配乐和耳熟能详的大师字号还是激起了些波澜。刻意的笔触描述给我们一副大师间神交是何等让吾辈仰望的画面。

翻看书后莫里康里的作品表,五百多部,等身的高度,有印象的不是很多,可能是我们囫囵吞枣的看了电影也可能是关注点放在了情节、表演上,有时候在这么一个速效的年代,躲开影院里的大呼小叫和自己的纷纷困扰,关掉电子设备,静下心去欣赏一部电影的机会不太多,更何况是配乐插曲。最近的一次是重刷超人战蝙蝠,汉斯·季默和汤姆·霍肯伯格的现代风格有些惊到我了,把原来存在IPOD里的OST又拿出来重新听,最爱的国内OST是谭盾的《武侠三部曲》,时听时新。看了莫里康内访谈,让我愿意去按图索骥找那些插曲配乐来听,愿意去享受那些感动我们的音符和乐章。

此记。顺祝老婆生快。

《莫里康内》读后感(九):音乐工匠

今年两会,工匠精神出现在政府工作报告里。我是昨天晚上才看的视频,当听到这个词的时候,脑海里不断回荡着一个人。他就是音乐界,恐怕是当世仅存的最具有工匠精神和气质的配乐大师——埃尼奥.莫里康内。

所谓工匠精神,认真专注以及保持品质都是极其重要的标志。

神乎其神的《1900:新世纪》在五个小时以后,欧莫和阿弗雷德又躺在铁轨上,火车隆隆而过,身边依然是麦田青青,数十年过去了,从他们一出生到苍苍老矣的两个恩怨兄弟,在大地上扭打,翻滚,莫里康内的音乐缓缓响起,像一副油画配上了弦乐,他们的命运因此成了传奇。

这种电影让人亢奋,粗粝有劲,浓墨重彩,全然没有无病呻吟。贝托鲁奇坚持着把几十年的意大利一部革命史剪成了五个多小时,这之前,只有《美国往事》有这样荡气回肠的味道。对了,又是莫里康内,还是罗伯特.德尼罗。当他在屋顶上、大街上游手好闲地奔走,一不小心,总是和意大利的庄园里那个挂满青蛙的小男生混合。贝托鲁奇的镜头充满金黄色,如大地,如太阳,如人们的冲动的革命激情。

在欧洲的电影中,莫里康内和普列斯纳一样,都是电影中的另一个主角。因了他们的作品,这些电影才成为一代代的经典。最早听到莫里康尼的是在《镖客三部曲》中,雷欧尼和莫里康尼还有克林特伊斯特伍德一起将意大利西部片的神髓展现得自由广阔。那声口哨声和小号声一直伴随着伊斯特伍德的马蹄滚滚而来,极为悠然自得。这之后,莫里康尼似乎总和西部片风格联系在一起。托纳托雷的三部意大利名片又一次将莫里康尼的音乐展现得忧伤而动人,充满了怀旧的味道。我看过好几遍,都深深迷醉于那种昏黄的弦乐滑出的忧伤。我甚至一度这么认为,是莫里康内成全了这些电影。印象中,《天堂电影院》和《西西里的美丽传说》一样都是昏黄而伤感的。这些小人物在大时代中没有可歌可泣的作为,但是却有人民共有的岁月流逝的伤悲。《天堂电影院》中那一把火烧掉的影院和那个男人的意淫对象的美丽女人一起,都被莫里康内当成镜框一样封在记忆的相片中。

看电影的人都是幸福的,如我,也如你。影像给予我们的早已不仅仅是故事,他们都幻化为一种很奇怪的色彩糅合在大家的年轮里。而音乐,则总是在似曾相识的时候响起。去年听郁冬的《露天电影院》有着一种拜为知己的遗憾,现在,再看才知道最初的《阳光灿烂的日子》为什么如此吸引人。那是一种和莫里康内极为接近的味道。若姜文这部作品的配乐也是莫里康内的话,它必将成为一代人共同的密码而被封存。尽管阳光灿烂也足够耀眼。

所以,我总认为莫里康内的音乐是男人才能听懂的。情深似海的兄弟、手足情和奔放洒脱的大地豪情并存。《美国往事》中男孩的偷窥憧憬,四个兄弟的患难与共,或者《海上钢琴师》中的两个人生迥异的男孩最后依然在恩怨中相伴到老一样。男人应该像大地,自由奔放,身体可以卑微,理想却能不屈燃烧。小混混面条和野男孩欧莫一样,他们从最卑微的草根开始,植根大地,坚韧不拔,这种人生有种韧性,不屈不挠地生长着。而男人之间的这种粗犷豁达,一笑泯恩仇的拳头总让莫里康内微妙地把握住。他的作品与其说是在勾勒一个时代,不如说是在写个人生命的华年的日记,娓娓道来,感动莫名。仿佛是谁遗落的童年,你找她就在那儿。昏黄陈旧,历久弥香。

今年,刚刚结束的奥斯卡,莫里康内获得最佳配乐,好多人都惊讶,原来没得过啊。是的,工匠的精神和他受到的礼遇相去甚远。所幸,现在我们都意识到了这一点。

不多说了,你去看那些电影就知道了。

《莫里康内》读后感(十):另一本《流动的盛宴》

你可能不知道莫里康内是谁,但当说起《美国往事》《荒野大镖客》《八恶人》《海上钢琴师》《天堂电影院》,这些电影的时候。总有一部是你看过或者是听过的。对,听过很重要,因电影的配乐都是莫里康内作的,这一位意大利配乐大师,被称为欧洲电影音乐巨人,迄今为止,配过的电影高达400多部,合作过的电影导演大师更是数不胜数。所以可想而知,这样一种人的生活,是多么的丰富与有趣,他对专业的意见与各种名人的交往,这都是非常吸引人的内容,是另一本《流动的盛宴》。

以前看传记类书籍,最怕那种洋洋洒洒一大篇,作者写得投入异常,但读者看两页就不想再翻的。

好在这本不是。这得益于这本书的结构形式,用访谈的形式来进行一问一答。这种形式很好的拦截了东拉西扯的歧路,让读者更一目了然,跟阅读散文一样,15次采访(09年—10年),其实你任意翻开一篇看,都能毫无阻碍的看下去,并看得乐趣丛生,因为每一篇的边角料都太多了,你会看到各种熟悉的名字,如果你是位影迷,相信你会跟我一样,当看到跟昆汀塔伦提诺、克林特伊斯特伍德、萨姆文德斯、贝托鲁奇、托尔纳托雷…这些影人跟莫里康内合作往事的时候,你也会觉得像是走进了一场私密聚会,里边都是满满的奇趣异闻:原来莫里康内并不是很喜欢《德州巴黎》,那一年他当戛纳的评委,他更倾向于《亨利四世》。除了电影人,因为音乐的关系,其实还可以看到像METALLICA、Bruce Springsteen、Dire Straits,joan baez、马友友这些音乐人的名字,很多大牌乐队都喜爱莫里康内并改编过他的作品,然后莫里康内也在访问中毫不客气的一一点评。反正一句话,像莫里康内这样的大师,本身就是个大宝藏,至于能被挖出些什么,这真的很考验访问中的功力。好在本书作者很好的做到了。

对访问者来说,被采访者的事业与生活,社交都要非常了解才能把谈话进行得有趣,在这点上,本书作者安东尼奥蒙达绝对是远远达标的。这跟蒙达本身对电影艺术方面的素养积累与作家的身份不无关系,本身是一名文化艺术策展人的他,现在还是罗马电影节艺术总监,当然这已经是是这本书出版后的一个新职业身份了,但从中还是可以看得出作者的写作与提问水准,其实是可以匹配得起莫里康内这样的电影配乐大师的。从童年记忆开始,到家庭,到配乐生涯的开始,再继而是合作的各种导演,制片人,音乐人,电影节,好莱坞…这些经历,经过作者的采访提炼,在加上一些散文试的旁白与引子,让读者看起来津津有味,在得到一

些圈内趣味的同时,又能感受到作者文字上的魅力,这都是读这本书时的深刻体会。