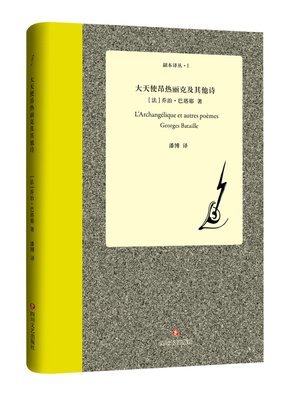

《大天使昂热丽克及其他诗》是一本由[法] 乔治·巴塔耶著作,四川文艺出版社出版的精装图书,本书定价:36.00,页数:170,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(一):用巴塔耶阐释巴特耶

翻开这本诗集需要很大的勇气,因为即将呈现在你面前的,是一个打破了一切传统观念里对诗歌优美、抒情的美好幻想的作品。如同出版这位作者诗集的第一位编辑贝尔纳·诺埃尔所说:“它们不只对诗歌的矫饰提出质疑,它们撕碎诗歌的矫饰,弄脏诗歌的矫饰或者说让诗歌的矫饰变成转瞬即逝的。”(《大天使昂热丽克及其他诗》,P166)

这本诗集的作者是乔治·巴特耶——又一个只念名字就会让人心潮澎湃的人。哈贝马斯说巴特耶和海德格尔两人是尼采最重要的继承者,是尼采通往法国后现代的思想的两个必经之道。罗兰·巴特则说因为难以给巴塔耶分类(小说家、诗人、散文家、经济学家、哲学家,还是神秘主义者?),以至于文学手册总是忘掉了巴塔耶。骄傲如米歇尔·福柯,也将巴塔耶视为榜样,进而在作品与观念上有所继承(《色情史》与《性史》的思想传承由此打通)。

然而当你一本正经地将此当成传统的哲学性诗歌去阅读时,却会首先被里面的用词所震惊。哪怕已事先做好准备,里面的“脏词”恐怕还是会不断挑战每一个“文明人”的接受度。它不是另一本《恶之花》,巴塔耶更不是波德莱尔那位“发达资本主义时期的抒情诗人”。他不再满足于对一个具象城市(巴黎)或人物(黑衣女人)的描写,他所关注的,是人性的本身,也因此在一开篇就将人拉入宽广的宇宙。所以,如果你在阅读后有不适,那么很好,巴塔耶的目的达到了。

巴塔耶用从尼采那里继承的酒神精神孜孜不倦地赞扬着萨德式的“排泄力量的冲击性爆发”。他对萨德——这位创作出令人瞠目结舌的《索多玛120天》及其无数色情小说的作家(想想电影《鹅毛笔》)的评价是:“与其说萨德反对愚蠢者和伪君子,不如说他反对正派的人,也就是我们所有人中间正常的人,他更关心挑战,而不是说服。如果我们没有看到,他把公然的反抗推向了极致并把真理颠倒了过来,那么,我们就低估了他。如果他攻击的对象牢不可撼,那么,他的挑战将没有任何的意义、价值或影响,除了一堆漫无边际的谎话。”而在这本诗集中,巴特耶也身体力行地挑战着一切“正常人”(normal)。但是,扪心自问,诗中那些癫狂的不堪入目的行为与幻想真的只属于“不正常的人”(normal)吗?福柯在《性史》中就已指出,正因为正常人所要规避的东西越来越多,因此,被贴上标签的“不正常”行为也就越来越多(同性恋、无性恋、性倒错……以及种种更加古怪的科学怪词)。这些掌握了话语权力的正常人不断地压抑着自己与别人“不正常”的人性,以致于到最后要消灭一切的“不正常”(想想王尔德的下场)。吊诡的是,这种压抑行为本身,正是人性暴力的体现。

巴塔耶曾一针见血地指出:文明人因为掌握了言说的能力,因为掩盖了野蛮的存在。这使得本该对立存在的两个概念出现了一端诡异的沉默——“既然语言被定义为文明人的表达,那么,暴力是沉默的。”而萨德对语言的使用,则使这种默守的原则出现了矛盾。萨德用文字表现暴力,却并非宣扬,他只是呈现,只是让人们直视,只是让所有人明了这些“文明人”说不出口的东西并非真的不存在。巴塔耶的诗集正是对萨德这一理念的实践。那些人们羞于提及的,所谓的肮脏的词语,恰恰也是人性的体现。巴塔耶对阴暗与恶心的表达恰恰将它们变成必然反面的东西:一种对人性的反思,理性的意志。

此外,巴塔耶的作品还是对宗教对人的束缚(献祭的残忍与灭绝“人性”)与“神性”的一种思考与回应。在这本诗集中,兽性——人性——神性,交叉体现着。正如其中反复出现的一些意向:宇宙、星星、太阳、时间(神性);黑暗、死亡、骰子(人性);裸、屎、器官(兽性)……由这些意向构成的诗歌们打破了三个世界的隔阂,它们使神圣世界“堕落”,使读者被迫直面兽性,其不断循环反复如同一张密密编织的网,最终将他的读者陷住,并沉沦。他甚至如一个顽皮却带有天赋的孩子,将想要所表达并要人们思考的暴力、性欲、灭亡掩埋在重重让人震惊与眩晕的“脏词”之下,期望有慧根的人去将这些谜语一一解答。

作为一个哲学家,也许最不用担心的就是他对问题的阐释。他对问题的透彻致使后人的一切说明都显得笨拙。比如他评论萨德的语句:

“确切地说,快感本身要求恐惧成为一种恰当的反应。如果与快感紧密相连的痛苦没有展露其矛盾的一面,如果体验快感的人不曾感到快感的不可忍受,那么,快感又何去何从?”

“活着,他(萨德)认为,就是追求快感,而快感的程度和生命的毁灭直接相关。换言之,生命在一种对自身原则的可怕否认中抵达了其至高的强度。”

“痛苦和快乐,强度和死亡,在欢庆中相遇并融为一体。恐惧使勃勃的生机具有意义,而功利的活动最终被完全地耗尽。”

……

这些话完全可以成为解释巴塔耶创作的缘由与阐释他作品的最好说明,也使读者更加明白他为何要在诗中一遍又一遍地将快感推到令人作呕的极限。

从《索多玛120天》到《大天使昂热丽克》,从萨德到巴塔耶,乃至之后无数试图探寻人性极限的试验者,他们这些赤裸裸的呈现都让“正常人”不得不去强迫面对那些被故意遗忘的事实,即“他必须意识到某种让他如此强烈地厌恶的东西——这些让我们最为厌恶的东西正是我们本性的一部分。”

以上涉及文献主要参考汪民安先生的《巴塔耶的色情和死亡》、巴塔耶的《萨德与正常人》。

又及:关于巴特耶著作的中文版,仅有几本哲学著作可寻,《大天使昂热丽克及其他诗》的出现,填补了巴塔耶在中文世界的文学空白,幸甚幸甚!

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(二):耗费机器与拉狗屎

“生命在地球表面能量起决定性作用的情况下”(巴塔耶),大概只有现代人觉得这是科学和适用定理吧!然后消耗太阳能是意识和行动的原因。这种科学岂不是认为人的自我意识、愤怒等情绪是能找到终极原因的?这个原因在人对自然和宇宙的自我中心主义的粗略翻译中,在简化一切的符号的粗暴的相互对应中。那么一个人愤怒、恐惧的原因就是太阳和它的能源过剩了。 真的,只有现代人按照所谓科学规律看待行为,同时在行为中看到了所谓的科学规律。意识的规律,自由意愿的规律,这纯粹是最大的骗局,是驱赶群畜进陷阱的缩紧的套索,目的仅仅是让提出规律的人拥有他没有的权力,让他成为名人偶像,成为主编巴塔耶之流。 人们不可能知道,也不可能推出到底是什么激怒了一个人,不可能推出终极原因。人们同样不可能树立起一个终极原因,从而成为与这个终极原因作对的名人和英雄挑战者。因为,倘若推导原因,那么这个链条就是无穷的,二百五十万年前就有人杀了你的远古祖先,如果说是它导致你现在成了拼爹拼不起的屌丝,乃至于你失恋于白富美,怒而想袭击一个吃麦当劳的老太婆,但还有三百五十万年前你无论如何都无法得知的凶案吧。 说生命(继而是自我意识)被地球表面能量决定,说太阳能源盯住的是意识,这已经接近歪理邪说了吧。然而现代人给了“自我意识”各种科学的说法。其中一种就是从能量定律中发展出的普遍经济论。 仍然以愤怒为例,愤怒是种力量类型的等级现象,兔子在狮爪下愤怒,狮子在苍蝇的嗡嗡前愤怒。事物如此,但这不关必然和科学定律、能量守恒等等的事情。整个自然、宇宙,还有太阳,它们与人的关联仅仅是在等级制中的关联,而不是在人所看重的能量定理、经济定理和现代科学定理中的关联。 古代人所敬畏的“未知”从来就是对面前的力量等级的未知,这就是奥德赛何以时刻多疑虑:有人死于比自己弱小者之手,有人死于善战者或与自己势均力敌者之手,完全不可能知道是死于殊荣还是死于一个小浪花的拍打。这些仅仅是由于地球在宇宙的至高之下。这就是为什么宙斯被创造出来。所有机械论上的因果关系,所有能源经济论上的因果关系,所有创世论中相似性上的因果关系,都是不存在的。如果人们有所挑战,有所荣誉,那便是在肯定自己等级的情况下向至高的宇宙暴力的等级挑战。这与宣布它是有罪的、以它的能源孕育出长有相似的嘴巴和肛门的动植物与人的自然,要科学一百倍。 巴塔耶的《普遍经济论》和耗费的观念,确实是一台机器。只有在机器中,万物才达到了令人厌烦的相似,人才发现自己极不情愿但又无可奈何地与授粉的花朵和吃奶的牛犊有难分彼此的行为:到处都是摄取和生殖器官,天空和太阳本身是一个巨大的排泄器官。之所以有这种对相似性的羞耻和憎恶,显然,是因为在机械性中不可能有生成的活动空间。例如,尽管太阳有其神圣地位并起决定作用,但在它从属于机械性这方面,它却没有等级可讲,因为肛门与肛门是相似的;同时由于肛门与肛门是相似的,最上方的肛门就首当其冲做了元凶,比任何花草鱼虫都罪不可恕,或者说与任何花草鱼虫都同样罪不可恕,它马上也可以成为同样低级的。把太阳拉下神坛,这根本用不着冒风险和进行艰难的挑战,只要一上来就把它置于耗费机器的开端就好。 生成的本质却是等级制:总是从众神幻化为人、树木、动物等万物的形貌,一场变形记。这就是为什么德勒兹强调生成必须是生成-弱势。这和巴塔耶提到的动物之变是截然不同的,巴塔耶是从动物中上溯到上帝中,从动物器官那里发现上帝的器官。宇宙拉屎撒尿,好的,我们也行;既然共同点是拉屎撒尿,那么最末流的动物的拉屎撒尿也可以挑战上帝那从上而下的拉屎撒尿,完全可以在拉屎撒尿中实现自由之意愿,就看怎么用了。 所以可以看到,巴塔耶总是提拉屎撒尿,但终归总是在撒人尿拉人屎。“我爱你如人拉屎”。(《斑蝶人行道》)他并没有说过他撒狗尿拉狗屎。如果他说过一句“我爱你如沿路拉狗屎。”他的诗风会立刻清新起来的,没有一个人会说恶心。因为后者确实是诗。 拉屎是小人的放肆。拉狗屎是众神的悲伤。当女神变成月桂。当宙斯变成狗,变成他在人间的儿子——一只死狗:当他用一只狗的方式搜索着死去的狗的气味,在它曾行进的路径上。 关于巴塔耶的三个结论 1、临床批评——尼采的精神疾病,没有人可以医治(因为没有任何医术能配上他的苦难);巴塔耶的精神疾病则是用于发作的而不是用于医治的。 2、太阳的作用是设定界限(如赫拉克利特所说),而不是取消界限(如巴塔耶所见)。“普遍”也许是有的,但不是人想要的那一个,人得到自己想要的,也并不见得好。 3、日与夜并不对立——但太阳是绝对界限。这是那一普遍。例如哈姆雷特同时既生又死,他无法选择其一,即便自杀他也不能选择死,这不是界限打破而是绝对界限在起作用;同理,死后之事(死后的活动)是无法想象的。绝对界限之为绝对界限,是因为它是绝对无法打破的,它是绝对无法打破的,恰恰是由于只有界限是绝对敞开的。有趣的是,赫拉克利特的时代没有精神分裂一词,这位哲学家的状态如此之好,如此精炼,乃至于他不知道自身正经历着一种在今天被某些人视为和"危机"有关系的东西……他知道他截然不同,但具体与什么不同(在今天,人们会说这种状况是与资本主义截然不同),他没必要知道,因为他与一切截然不同。资本主义就是什么都没有发生。但“什么都没有发生”不仅包括资本主义,除非资本主义是与生俱来的,那么“什么都没有发生”也就是与生俱来的。不可能有一个针对没有发生的东西的策略——哲学(这种艺术)不是为反资本主义而生。然而巴塔耶之后人们将一切并置在资本主义一旁发展。这种并置就是资本主义, 这显示了,在人们心中,什么处于首要,即统领一切的地位。“现代”这个词的意思就是将……置于首位。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(三):死亡或自我意识的独裁:巴塔耶诗歌中的“普遍经济论”

以下资料出自巴塔耶《色情、耗费与普遍经济》(吉林人民出版社,2003.12(话语行动译从),汪民安译)之“《普遍经济论》:理论导言”一章,电子书,页码不详。 “我将从一个基本事实着手:生命在地球表面能量起决定作用的状况下,它所接受的能量超出了维持生命之所需,这种剩余的能量(财富)可以用于系统(也就是说,有机体)的增长;如果系统不再增长,或者这种剩余能量不能完全在系统增长中被吸收,它就必定会毫无利润地丧失;【它应当被花费,无论愿意还是不愿意;无论是以光荣的方式还是以惨败的方式。】” “心灵习惯于将生产力的发展看成是理想的行为结果,这样一种心灵拒绝对此作出承认:构成财富的能量最终应该被慷慨地(无返归)花费掉,一系列赢利性的实践操作只有一个结果,即将利润挥霍殆尽。【有必要将被生产出来的部分物质性能量驱散,使之化为灰烬】,对这点的肯定就是同构成理性经济基础的判断作对。我们知道这样一些事实,在此,财富不得不被毁掉(咖啡被投进大海),但是这些提供出来的丑闻并不能合理地作为事例来探讨。它们是对一种无能的承认,没有谁能在它们这里发现财富的形象和本质。实际上,非自觉的毁坏(诸如咖啡被扔向船外)在任何情况下都具有一种失败的意义,这是一种不幸的经验,它决不可能显现为一种【被渴望】的东西。” “人不仅仅是孤立的存在者,不仅仅是因为寻求资源份额而同生活世界、同别人进行搏斗的存在者。活生生的物质的(浪费的)渗出物驱使着他,【他不能使它停止】;而且,他在生活世界中的主权达至顶点,这使他认同于这个活动;它以一种特权方式注定使他进行光荣的实践、无用的消费。如果他对此做出否定,就像他总是被必然性意识、被隔绝的存在者所固有的贫苦意识所驱使而行动那样(这些存在者总是缺少资源,他们只是一些永恒的贫困个体),那么他的否定丝毫也不能改变地球的能量活动:后者不可能无限地集聚在生产力中;最终,像汇入大海中的河流一样,它准备摆脱我们,并从给我们这里消失。” “我们对这种过量物的使用是为了扩充“服务”,这些“服务”让生活变得更为平坦,而我们被指引着通过增加闲暇时间来重新吸纳它的一部分。但是,这些变化总是不够的:它们的过量存在(在某些方面)不过是永久地让众多人类和大量有用物品注定要遭受战争的毁灭。在我们的时代,军事冲突的相对重要性甚至增加了,它占有的灾难性比例已为我们所意识到。” “这在任何情况下都可能发生:从一开始,这个过量的能量,如果不能作用于增长的话,它就丧失了。而且,这种注定的能量丧失决不可能看成是有用的。它只是与一个可接受的缺失有关的问题,它比另一种缺失——被认为是不可接受的缺失——更为可取:可接受性的问题,而非功用性的问题。” “实际上,当我们咒骂死亡的时候,我们只是在恐惧我们自己:我们的意志的严酷性使我们颤抖。当我们【梦想逃脱奢华的生机勃勃的活动】——我们只是其中最强烈的形式——时,我们是在向自己撒谎。或许我们开始只是在向自己撒谎,后来则更多地体验了这种意志的严肃性,并将它推到意识的严酷极端。” “【性生殖】是一个突然而疯狂的能量资源的浪费时机,在一瞬间就推到了其可能性的极限。这种浪费远远超过了物种生长所需的足够能量,它表现出个体在既定时间内倾力完成的极致。它导致了对财产——精神上和身体上——的一股脑的毁坏,最终和无意义的奢华、【死亡的过量联系起来】。” “被诅咒的方面。它不是一个突然的爆发,即这个词业已失去的意义。它是针对奴役的风险作出的保证,而并非承担这些风险——没有这些风险,就没有【自由——的意愿】。” “普遍经济首先确定的东西是这个世界的爆炸性,它将目前的爆炸性紧张推至极点。如果人类生活无力控制这个令人眩晕的活动,一场灾难就明显地压在它身上。作为一个原理,应当毫不犹豫地表明的是:要推开这个灾难,必须依靠人,也【只能依靠人】。但是,如果孕育着灾难的这个活动不能清楚地显现在意识中,那么这个灾难就不能推开。在这方面,作为对威胁性的灾难的救治,却只有一个建议,即“提高生活水准”,这相当令人失望。……至关重要和深刻的是,它瞄准着意识,从一开始,它关注的就是自我意识,人最终在相关性的历史形式的清晰视野中,获得这种自我意识。这样,普遍经济从对历史资料的解释着手,并且将这些资料的意义同现在的资料关联起来。” 以上,当巴塔耶的读者以为他的构建一个经济体系的时候,实际上他在构建一个道德体系和一个义务体系,如果这不是一个对太阳的债务体系的话(这确实是)。这个道德义务是,人必须按照其最渴望的方式来消耗太阳那对于有机体来说过于庞大的能源。它不能以无谓的方式被消耗,比如毁坏过剩的咖啡豆,将其倾倒大海,因为这时咖啡豆中的太阳能源并没有被人(“只能依靠人”)消耗殆尽,并没有“化为灰烬”;也不能依靠“提高生活水准”,因为借助生活消费仅仅是粗疏地转移了来自繁盛太阳的这种危机,而是要依靠意识,依靠自我意识,应该让它进入意识,在意识中将其耗费,因而也就是从历史资料着手,将这些资料的意义同现在的资料关联起来。明确地说,这种必须要耗费的义务,乃是知识分子承担、接受过去的知识的义务,让其继续被人本身消耗,让它在人之中积累、传递,最终被吸收殆尽。更加明确地说,这是一个生者对死者的身体所储备的能源和具备了的自我意识的义务,一定要让死者的意识继续停留在生者身上,充分地令其燃烧。如果死者的这份能源和意识没有接受者,如果接受者是缺无的,那么太阳能源将会带来爆炸性的威胁。人不可逃避这个道德义务。好比说,如果一个男人丧妻,而他的妻子依然爱着他(自我意识,自我意识的重要性),那么即便他十分想禁欲,不要再爱别的女人,他也依然要有进行性生殖行为和勃起的冲动,这是为他妻子尽义务,所以,尽管他十分不情愿,怀着不忠的羞愧和泪水,冒着被诅咒的风险,他也必须要找到一个女人(男人也无所谓),找到供阴茎插入的屁股、阴道、湿润的缝隙。这事关自由,自由的意愿,事关摆脱太阳的奴役,事关对太阳的挑战。假如人做不到这一点,人就有麻烦了,人一麻烦,太阳和太空就是可诅咒的,太阳肛门,天空肛门,它们居然送来这么多能量,以至于达到爆炸的极限,死者也可诅咒了,因为她们纠缠不休,送来一个肥厚如面包的黑色天空强行让人进食,但是实在又不忍心责怪这些死者,那么就让生者一起加入死亡阵营吧。实际上,巴塔耶认为,作为个体的、有死的人在有生之年,是绝对不可挥霍完交给他的份额的能量的,他观察牧场上的小牛和各种植物、花卉,发现人也与它们相似,人与自然太相似了,所有有机体都在消耗,所有有机体都在像太阳肛门一样拉屎、排泄。巴塔耶最怕什么?拉屎、撒尿!巴塔耶最喜欢什么?拉屎、撒尿。巴塔耶做什么最有快感,认为如何消耗才是最符合渴望和自我意识的消耗?用他的诗说“用葡萄手淫/用苹果擦屁股”。因为排泄,尤其是性生殖,“表现出个体在既定时间内倾力完成的极致”。 这就是为什么,鉴于这种普遍经济:一方面,在他的哲学和理论著述中,巴塔耶要通过塑造读者和塑造读者市场来进行他自以为的历史资料的关联和接受,例如他自以为在传承尼采衣钵,而其实只是在拥护医院对患者客体的注射;另一方面,在他的诗歌作品中,尤其是在他的色情诗中,来回颠倒于讴歌射精(这是对墓室的礼貌)和控诉性器(来自整个(死亡)天空的性器)的杀人之间,既控诉又享受。 现在,读到巴塔耶以下的这些情色诗,人们大概能形成一个清晰的轮廓了,能看出它们所讲的是个什么故事了: {尿} 喜鹊以星星为食 疲劳以大地为食 耗尽一切 凶猛的天空 受诅咒的天空 医院的拥护者 立杆上的一只乌鸦 进入眼睛 红宝石火焰里的心 我赤裸的大腿上的尿 潮湿后面的光滑 我勃起并且我哭泣 坟墓的黑翅膀 墓室的礼貌 {我把阴茎搁在……} 我把阴茎搁在你的脸颊上 根部轻轻擦过你的耳朵 …… 你的臀部是我的女神 它如你的嘴一样张开 我迷恋它如迷恋太空 我敬仰它如敬仰火 我在你的裂缝里纵饮 我推开你赤裸的双腿 我打开它们如同打开书 我读那杀死我的部分 (后四句大概是他非常看重的,单独截出来另成一首诗,命名为《书》,放在诗集最后) {小姐我的心} 小姐我的心 在花边里裸身 在芳香的嘴里 尿从她的双腿流淌 被裂缝化妆的味道 被留在天空的风中 …… 心缺失 一朵百合灼热 太阳打开喉头。 {你是夜的恐惧} 你是夜的恐惧 我爱你如垂死的喘气 你脆弱如死亡 我爱你如人发狂 你知道我的头死亡 你是宽广和恐惧 你美如人杀死 巨大的心我窒息 你的肚皮裸露如夜晚 {窗} 小鸟 千种颜色 一个死装满天空 …… 一位女亡人的 窃窃私语 疯狂打开天空 {大地} 死 抓住生者 而鸟殿后。 {蝙蝠} 你的鸡巴眼是大笑 睾丸是曙光。 {斑蝶人行道} 我的婊子 我的心 我爱你如人拉屎 浸湿你的屁股 在闪电包围的暴雨中 这是亲吻你的雷电 一个疯子在夜里哀鸣 如一只勃起的鹿 哦死亡我是这只 被群狗咬噬的鹿 死亡在血里射精 {风的坟墓……} 风的坟墓 河的坟墓 我的假死我的声音 只能在牙疼中 到来 小花 你知道的呀小耳朵 在何种程度上 我害怕屎。 现在,让我们得出结论。在巴塔耶作品中隐藏于核心部位的关键词:“内疚”(对死者),进而是“性耻辱”(或者说对尚存的活力的耻辱,但合理化为义务),进而是“仇恨”(对天空、宇宙、一切造物和大自然)。这些源于哪里呢?巴塔耶经历了两次世界大战,目睹了死亡,但不知为什么,是他对死者有所愧疚,仿佛是由于经济困境,由于他自身的物资匮乏导致了亲爱的人的死亡,导致他对死者有了债务。不知道为什么,他没有谴责他的时代的经济黑魔法,没有谴责他的时代由法西斯制造的战争,而是进行自我谴责。为了驱散自我谴责的痛苦,他将这种债务和亏空,转化成了对太阳能源的耗费的不足,转化成了对太阳应尽义务的亏欠。进而发展出一套“普遍经济理论”。为什么?因为巴塔耶是个天主教徒,曾担任传教士、牧师之类的职责。这种人的思维习惯是,只能从他信仰的上帝那里找问题。太阳和宇宙,上帝的化身。如果人有什么不测,那一定是对神的某种债务导致的,无论那是剥夺了神,还是怠慢了神派遣的苦役。巴塔耶已经完全屈服于上帝和宇宙带来的死亡,他完不成任务,剩下的最好的事情,就是被上帝之刺刺穿,被死者撕碎。他所能有的最好的表达自由意愿的行动,就只剩下对太阳吐唾沫,对下体拉屎撒尿了。——巴塔耶整个在俄狄甫斯的弑父情结的叙事里,与精神分析同构。他的普遍经济论中的“渴望”,与精神分析的“欲望”如出一辙,所不同的仅仅是,精神分析声称的欲望源于匮乏,而巴塔耶的渴望源于耗费太阳能源的苦役的驱使。 在这样的情形下,尼采所批判和反对的一切都巴塔耶身上汇集了。以死亡冲动的名义,否定生命、否定性精力,他把所有生命,活着的男人、女人,地上的一草一木,天上的鸟,都拉入他加诸于自身的债务和责任中,让它们陪葬,让他们的肉体在被吃和被抽插中甚至被屎尿浸湿中承担神圣义务,最后将人和鸟一起带往死亡。尼采说:尸体不是用来施肥的,而是用来抛弃的。一个人如何大胆,如何“绝妙”,思维如何懈怠和奸诈,才会让自己对死者的债务成为神圣债务,才会让自己需要归还的债务凌驾于所有人之上,具有了至高的价值。“恶的至高无上的价值”,巴塔耶说。换句话说,一个疯子(“我是亡女”)作为大独裁者的至高无上的价值。这个大独裁者,正是他反复提到的——自我意识。这个自我意识已经如此疯狂和错乱,但它却在冷静地构建经济理论,据说这种经济理论还能与构成理性经济理论的基础作对,据说,它还不会像前者那样令人失望。我们可以放心地跟着一个神经错乱前进了。我们能不能再勇敢一些,相信巴塔耶的自我意识能完完整整地接受和用上尼采的意识?相信尼采的意识转移到了他巴塔耶身上?我们不敢。因为尼采亲自说过,他要做的事,他不允许别人去做。 假如一个国王因爱上一个侏儒而把其他人都送上火刑堆,那么这种血污闹剧也不足以让人恶心。毕竟这个国王没说自己做的事是符合普遍经济论的规律的,没说这是来自太阳的命令和死亡的爪子,他只是对其他人动怒。我们不针对一件事里的污秽血腥,我们针对它里面的道德系统,它的“自由意愿”的传染性观念。我们能感觉巴塔耶和莎士比亚、《理查三世》的差距,在何种程度上,是一个在地下一个在天上。 啊!对神的债务也好,应尽的义务也好,从来都只是个无来由的名义,太阳、能源、普遍经济、太阳肛门——彻底的扯淡胡诌,但是借此他可以像死神一样号令所有生命,让所有生灵染上不治之症,并且朝向无尽的毁灭,毁灭于低贱道德赖以发挥作用的墓室—真理,毁灭于低贱类型对更高类型的打击,这样,人们已经很少有死于荷马之下的倾向了,被荷马压迫还是被巴塔耶笔下的女人的墓室压迫,这是有本质区别的。不,不需要借助什么,因为这不过是欧洲虚无主义的本能,虚无主义者与虚无主义者之间根本不需要理论嫁接和名义探讨,不需要提案与议程,不需要多讲任何理由,不需要讲什么太阳。他们天生能够互通和感应,几乎都不用递眼色。这是本能的动作,这里恰恰丝毫不含思维、自我意识的成分,更加不会有费力的自由意愿,它仅仅是一种被动性的、失控的错乱,它就是硬要这么做。任何名义,哪怕无限小,不论善恶,无论道德,都有些诗意成分,因为它毕竟有所看重,看重,而不在乎那是一种实在,还是一种空幻。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(四):一场被秘密期待的毁灭性占卜,正在进行

——读巴塔耶《大天使昂热丽克及其他诗》

《大天使昂热丽克及其他诗》是一本值得注意的书。刊印不足两个月,在向以严苛著称的豆瓣收获8.9评分,600余人“想读”。因着题材小众,且作者巴塔耶在大陆学界并未获萨特、阿隆等法国哲学家相应的知名度,上述数据,对经历漫长打磨过程和繁琐审核的译者与出版者来说,不失为一种欣慰。

对本书一无所知的读者,也许会从富有文艺气息的题名、精致的硬壳小开本,以及书脊那抹迎春花般的明黄,感受到痴迷自然景物意象的浪漫抒情诗气息。而一旦打开这本书,我们将知道,这是多么大的一个错误。封面右侧雷电击中眼睛的简笔画,似乎才是真正的暗示。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(五):冷刀一样的诗歌

巴塔耶的诗歌显然是与众不同的。我叹息于自己的词汇匮乏,表达不出我在初读巴塔耶诗歌时所感受到的冷气窜到头顶的颤栗以及心脏的剧烈跳动的热烈。他写的是巴塔耶式的诗歌。

与很多多种文体写作者类似的是,巴塔耶的诗歌写作和他的小说,以及其他著作中所包含的思想,或者说思考存在着一条一以贯之的绳线。这一点很明显。

最为引人侧目的肮脏的色情化、尖啸般的悚然、对某一类词语的大量偏执的使用,精神病般的字句,这些都能在巴塔耶其他类型的写作中找到——以及,并不仅仅如封底评论者所说的,这些冷刀一样的诗行仅仅是和通常意味上的诗歌“保持”一种“偏离”,或者说“撕碎诗歌的矫饰”。这些评语都太避重就轻了,太不巴塔耶了,没那么简单。

首先从超现实主义者说起。巴塔耶是一个真正的超现实主义者,他在他的写作中真正做到了超越。不是轻飘飘的暖炉边的小游戏般的自动写作,伴着一点点酒香和熏人的女人香水味。不是的,巴塔耶所做的,是疯癫地挥刀——他剖开了现实,与此同时,他试图去激烈地贯穿现实和精神。

这种比喻的使用有些过于男性化了,我在使用时也感到了一定的不舒适,但是这种不舒适,我认为是和巴塔耶带给人的冲击是类似的。他的诗歌中经常出现一些肮脏的性的意象——不是指道德意义上的性的肮脏,而是一种生理意味上的肮脏。这种肮脏会让一些习惯于布勒东之流的超现实主义的人们嗔目结舌,但是这是必要的,如果要打破暖融融的虚假现实,这一行为的强度必须达到。

其次,精神的强度,这是一种巴塔耶式的高度。一种始终绷紧的强度,以至于我读到诗集的后半部分的时候感到了一定的疲倦。绷得太紧了,随时要断掉,没有松弛乃至休止——短句,极短,分行的断裂感——峭壁一样排列在惨白的书页上。阅读的行为是一种跳崖,我们如果能安全着地,这就定然不会是巴塔耶的期望。

最后,这是一种思想汁液的分娩,从巴塔耶的其他著作中分娩出的汁液,它让我们的目光和嗅觉不能仅仅停留在一种精液的浓烈气息上,而应当注意到,在这精液所传递的信息里,我们该怎么去认知巴塔耶的思想对温柔矜持现实所完成的一种巴塔耶式的僭越。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(六):学术殖民,或巴塔耶的读者塑造运动

二战结束后在法国悄然发生了一场重塑读者的运动,至今人们对它仍无觉察。根据罗伯-格里耶的访谈,他感觉文学场域里有一股权力,这股权力由巴塔耶和布朗肖分配给他,他认为他的小说某种意义上符合他们的期待,但他不知道那是什么期待。看来这场运动是从巴塔耶发起:它是将读者变为市场的运动。(巴塔耶的《普遍经济论》的理论导言会证明着一点。)我谈的不是图书市场化和资本主义本身,那用不着我来谈。我说的是,它被二战决定了,它必须是为了满足二战后人们的心理需求的。以往任何时代,书的出版都不是作为心理辅助的。用尼采的话说,书是写给心智健全的健康人的,写给朋友的。一本书犹如一个快乐的战利品,它滋持续养的是同类人的心灵,它是飞翔的话语飞进了高贵的耳朵,它是对英勇者的鼓励,是一股力量来源。然而趁着二战结束这一时机,虚无主义达到顶峰,放眼望去,健全人没几个了,书迅速成为了广大伤残人士的灵丹妙药,成了他们的拐杖和假肢。如果一个人被炸飞一条腿,他可以炼丹求仙以期他的断腿能够再生,或者去医生那里买条机械腿安装,或简单地拄起拐杖,但他绝不能要求文学来修复他的腿,这不关文学的事,文学从来不是做此之用的,一个人也不能无耻地用谁的文字更适宜于他打发抑郁的夜晚时光、更能救治他的残疾来谈论作者的贡献和清白——文学既不是大仙也不是拐杖。当人们萌动了让文学做此之用的一点念头,读者马上就消失了,他们成了临床对象,普遍的市场就开始了。这个市场之所以如此之大,如此轻易就能打开,乃是因为,它只是用虚无主义安慰、浇灌虚无主义。用更大的虚无主义支撑虚无主义,只有虚无主义才能填补虚无主义,才能对虚无主义进行灵魂拯救,除此人们看不到其它可能性了,这甚至成了“重要作家”的功绩。(卡夫卡从来不属于他们的群落,他是唯一和尼采接近的文学家,从来没有卡夫卡热,因为人们从来没有为他做好准备,准备好接受他在《十一个儿子》中发誓要带父亲飞走的这个礼物。一个人只有不是一个病人,才会完全信任卡夫卡那悲壮的慷慨。)然而,人们如此疯狂地吞噬书籍,却仍然怕失去书,仍然是离不开拐杖的畸形残疾模样,犹如药不能停的瘾君子,尤其是中国人,读书对他们毫无改变,一个不释诗卷的人,仍然是个满口蠢话的文盲傻缺。以往的读者何曾如此?或者说,何曾被塑造成如此?半个多世纪过去了,人们从来没有为“读者市场”这个在光天化日下流行的用语感到羞耻过。归根结底,谁需要塑造有需求的读者/患者,谁需要为他们输液打点滴呢?(去问《普遍经济论》)总是已经掌控权力的法西斯,二战没有将法西斯送上断头台,二战是法西斯主义的喘息时机,他改头换面,以学术殖民的方式,从欧洲来到了全世界,来到了全世界需要鸦片的人的手中。

《大天使昂热丽克及其他诗》读后感(七):“热渴”的欲望诗学

阅读巴塔耶的诗集《大天使昂热丽克及其他诗》,会不自觉地被一股热渴而迷狂的欲望所波及,乃至吞噬。无边的叫喊、大笑、惊恐、焦灼、憎恶、迷狂、色情与死交织并激荡在诗句的天空里,打开了通往巴塔耶诗歌的大门——

“有翼的疯狂我的疯狂/撕裂宽广/而宽广撕裂我”“狂热耗尽的/我甜蜜的头颅/是真理的自杀”“死亡的突如其来的狂风里我叫喊/目盲并且双膝跪地/并且眼眶空洞”“我知道你不爱/可升起的星星/锋利如死亡/精疲力竭并且扭曲心”“你是泪水的死亡/受诅咒吧/我受诅咒的心我有病的眼睛寻找你”……这样的诗句如幽灵般遍布整本诗集,四处张扬着尖利的牙爪,裸呈出了巴塔耶的“内在体验”。

巴塔耶很少以诗人的面貌出现,作为诗人的他几乎不被诗歌史提及。我们知道得更多的是作为一个思想家或一个“为萨德正名”之小说家的巴塔耶。巴塔耶的著作涉及领域极广,包括哲学、伦理学、神学、文学等,被誉为“后现代的思想策源地之一”。他起初与超现实主义者们打成一片,但是很快就与布勒东闹翻。他深受黑格尔、弗洛伊德、萨德、尼采等人的影响,最后他影响了福柯、德里达、鲍德里亚、拉康等人。

但归根结底,巴塔耶的诗歌正是其哲学思想的另一种呈现方式。无论是在学术著作还是在小说或诗歌中,巴塔耶都将欲望和死亡作为他一生探寻和追问的两大主题,被称为“爱欲与死亡的大师”(苏珊•桑塔格)。巴塔耶认为一切都和欲望和死亡的运作相关,而且诗的产生也是源于诸如“憎恶”等极端情感,而色情之愉悦便与自我毁灭相辅相成。

巴塔耶的诗作并不多,除了《大天使昂热丽克》《曙光》《空》三首长诗,其它诗作都散布于他的各类著作中,比如“非神学大全”三部曲中的《内在体验》《有罪的人》《关于尼采》等。这本激荡着热渴与尖叫的小书由贝尔纳•诺埃尔编选,汇集了他的全部诗作。在贝尔纳•诺埃尔看来,乔治•巴塔耶的诗歌作品一直保持偏离,并不是因为它们质量不足,而是因为它们对于诗歌来说代表了一种危险。它们不只对诗歌的矫饰提出质疑,而且将诗歌的矫饰弄脏、撕碎,或者说让之变成转瞬即逝的。

对于诗歌,巴塔耶也有这诸多深刻的洞察与见解,他曾说:“如果我没有超越自然,没有一步跨过‘静止的、已有的’现实,我就只能受囿于法。但是自然玩弄我,将我铸造得比她自己还要像她,甚至超越了法,超越了这些令我等卑微的人类膜拜自然的法……诗性的谵狂在自然中自有其位置。”“诗歌引导我们走向同一个地方,正如所有形式的色情一样——走向分立物体的融合与交汇。诗引导我们走向永恒,走向死亡,穿过死亡走向不息。诗就是永恒,是太阳与海洋的交配。”《大天使昂热丽克及其他诗》正是他这些观点的绝佳注脚。

《深港书评》阅读专栏