《陶工戴夫》是一本由[美] 拉班·卡里克·希尔 文 / [美] 布莱恩·科利尔 图著作,北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:36.00元,页数:2016-7,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

有人说历史可以使人明智,这点我深深认同,但与此同时也觉得历史所描写的是真实而又残酷的现实。种族歧视在每个年代都或多或少的存在,其中又以美国黑人所受到的奴隶待遇最为显著。童立方出版的《陶工戴夫》就是歌颂了在这一时代背景下身为奴隶的黑人——陶工戴夫的绘本故事。

两百多年前,那位叫戴夫的黑人他是一个奴隶,也许是他遇到了不错的主人,也许是他的勤恳与好学感动了他的主人,他得以有机会学习陶艺。

根据戴夫的生平简介,我们得知,在他所处的那个时代里,他这样的才华不但得不到赞许,反而可能招来杀身之祸。所以戴夫的很多作品,是没有署名的,他只是偶尔在罐壁上刻下自己的名字,他除了是一位陶工,还是一位诗人,他突破了自己奴隶的身份,而成就了艺术。我们其实不难想象在这那种时候背景下,戴夫生存已是困难, 还能专注于制作陶罐,是一种自我身份的突破,是一份梦想的追求。

作者以诗歌的形式来讲述戴夫的故事,戴夫本身就是一位诗人,以诗来写诗人,最恰当不过了。脚下的泥土,戴夫视它们为珍宝,手捧泥沙,虔诚专注的神情。画面与文字相呼应。其他工人将碾碎的陶土送往戴夫的陶轮。戴夫搅拌、摔打、揉捏、拉制它们,陶土在戴夫的手中拉出一个个罐子的形状,戴夫拉制的细节图以分镜头式的图片展示,展开来是一个大跨页,非常写实,有电影镜头感。

看到这个,我却忽然想起《人鬼情未了》里的画面,故事开始不久,男女主人公相拥拉制陶罐,那是浪漫的镜头,然后陶工戴夫独自制作陶罐,却不是浪漫的,但是我们也能读到他丰富的情感,也许他将自己对亲人的思念、对未来的向往、以及对艺术的追求,都表达在这些陶罐中。

戴夫或许能从这些陶罐中得到一个拥抱,这个画面特别打动我。画面的前景是张大双臂闭着眼睛的戴夫,背景是一株画着许多的面孔的大树。那些面孔是戴夫的家人吗?还是曾经的乡亲?他们现在哪里?戴夫曾在陶罐上刻下这样一首诗:“我想知道,我的亲人被卖去了哪里 愿每个人,每个民族——相亲相爱。”这首诗道出了当时的历史背景,更道出了戴夫的心声。黑奴历史是一段悲伤,无数个黑人家庭妻离子散、背井离乡。那些被卖来卖去的黑人奴隶每天胼手胝足为奴隶主干活,忙碌的日子是辛苦的,而且还承受着与亲人分离的悲伤。戴夫有幸可以做一些自己喜欢的事,他的故事也告诉孩子们生命的意义和尊严,即使身份卑微,也有追求艺术、追求梦想的权利。

文/ashley

《陶工戴夫》读后感(三):自由与尊严 | 陶工戴夫

匠人的肉体会消亡,但作品往往能久于肉身而存世,以另一种方式继续传达匠人的思想。我们就是通过这种方式来了解美国陶工戴夫的。

翻阅绘本时,折服于戴夫精湛的技艺,那双魔术师一样的手在几百年之前就可以制作出造型优美的陶器。他工作时,眼神专注,甚至连背影都能感受到其忘我的状态。

戴夫不仅仅是匠人,还是位诗人,他的诗都是关于脚踏实地的生活。戴夫很享受在文字中畅游的感觉,还常常使用一些有双重寓意的词,使得诗歌饱含深意。

仅摘抄他的一首轻松愉快的小诗如下。如果看官感兴趣的话,可以去找他的诗来读读。

“a better thing, I never saw

when I shot off, the lions Jaw

—November 9, 1836

还有比这件事更棒的吗:

——1836年11月9日”

戴夫还有一个身份,黑奴。这让他的作品(陶器和诗歌)显得弥足珍贵。须知在当时,奴隶是被禁止接受教育的,也被禁止从事任何有技术含量的工作,甚至被禁止拥有姓氏。

从某种程度上来说,戴夫是少数的幸运儿之一。他的主人(五任主人之一),冒天下之大不韪,让自己的几个奴隶学会读和写,以便从圣经中受益。

戴夫渴望自由、渴望尊重、渴望平等。他把一些所感写在自己制作的陶罐上。他的体力充沛,可以制作非常大型的器皿;他的产量也惊人,先后制作了四万多个陶罐。

据说,在35岁那年,他失去了一条腿,无法像之前那样熟练的踩蹬陶轮(制作陶罐所用的工具),于是一个失去双臂的叫亨利的人成为了他的搭档。

在惨无人道的奴隶生涯中,戴夫被迫与亲人离别,他甚至不知道自己的亲人被卖去何处。他把浸满思念的诗写在自己制作的陶罐上。

“我想知道,我的亲人被卖去了哪里

愿每个人,每个民族——

相亲相爱。”

将同类仅视为人形的财产,靠肤色来区分贵贱,任意践踏他人的自由与尊严,人类曾经犯下的罪恶又何止这些。

所幸,黑暗中总是有星星之火,渐渐燎原,人类心中对真善美的呼喊从未停歇。

茉四的链接

永远不要放弃追求美好的信念

司马迁在狱中完成了《史记》,孙膑在膝盖骨被挖下后辅佐郡主南征北战,在孙武战术理论基础上完成了《孙子兵法》,贝多芬在双耳失聪后创作出经典曲作;种种经典、伟大的成就多是这些人历经苦难时仍不放弃追求美好的信念,坚持奋斗、努力最终成就了经典著作。这本书中的戴夫也是同样的境遇。

戴夫是一位黑人,由于种族及历史、政治原因成为了奴隶。当时的奴隶身份低微,做最辛苦的工作,没有自由。书中的戴夫是一名做陶罐的工人,这个工作在当时属于很辛苦的工作。多数人在做这个工作时都会带着负面情绪制作,或者只是完成一个做陶罐的工作。而戴夫并没有将负面情绪带到制作的陶罐中,相反地,戴夫带着美好的憧憬和对亲人的想念,把自己的正面情感带到了他的陶罐作品中。他做的陶罐器型美观,比例匀称适中,更难能可贵的是他常常会写上一首小诗在自己制作的陶罐上,这些诗成了画龙点睛之笔,赋予了陶罐别样的生命力。我在想象,这一定与其他的奴隶不同,戴夫没有放弃对美好生活的追求,没有放弃自己的存在,当别人看不起自己的时候,不要自怨自艾,不要妄自菲薄,不要自暴自弃;坚持对美好生活的追求,将美好心愿蕴含于生活中,想必能够得到更多的宽慰、鼓励。

生命的质量不仅仅在于长度,更重要的是宽度。唯有带着美好的心灵发现周遭的美,才可以活的更加快乐,幸福。戴夫的陶罐作品赋予了时代的记忆,是因为他始终没有放弃追求美好。人生很短,也很长,顺境逆境都会遇到。遇到不顺利的时候,乐观积极的心态、独立而不放弃追求的态度都会让自己更加有韧劲,更加坚强,更加勇敢。我喜欢这样的绘本,好的绘本是孩子最好的玩具,不需要讲大道理。在教育孩子,给孩子树立正确的价值观时候,事例往往具有更好地效果,潜移默化的影响着孩子的成长。当某一天孩子回想起曾经看过的这个故事,相信孩子会充满幸福感的努力追求自己的生活,因为好的绘本就是这样的,润物无声。我们的爱往往也是这样,大爱无言,不需要过多的说,让孩子感受到周围积极的、美好的、温暖的氛围,给他最重要的安全感,长大后他才会更加有勇气去追求自己想要的生活,因为他从小就获得了安全感,不惧怕失败。

《陶工戴夫》读后感(五):自尊才会受到别人的尊重!

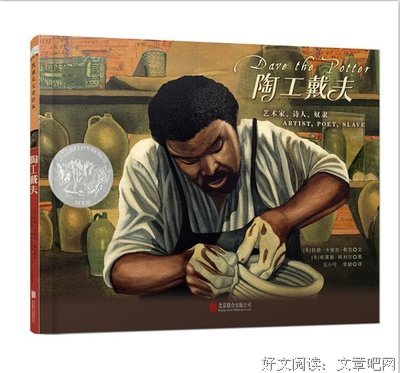

“没意思!”这是彤彤看完《陶工戴夫》所说的第一句话,怎么可能,看着封面左上角银光闪闪的“骑马的约翰”,妈妈疑惑,获得美国最权威绘本奖——凯迪克银奖的图书怎么会让人失去阅读的兴趣?要知道,奖项由一年一度的各界知名人士评选中产生,从数以万计的书籍中脱颖而出的书,怎么也应该差不了。

带着疑问翻阅绘本,封面映照标题,一位穿戴围裙的工人正在制作陶罐,身后背景是放着各式陶制品的货架。与一般儿童绘本不同,这本的扉页少了些花里胡哨,整面都是厚重的咖色。与泥土有关?或许或许,让我们接下来看。一片田园风光,远处葱茏的植物、清澈的河水,近处几个劳工拿着农具正在农作。主人公手捧泥沙,细细的沙土从指缝间顺势滑落。虽然都是奴隶身份,戴夫与田间劳作的人有截然不同的工作方式,他是一名陶工,专门制作陶器。瓷器的制作工艺是我国独有,而陶器不分国度、种族,因其制作简单、成本低廉、朴实耐用而在世界各地得到应用广泛。

制作陶器首先是选土,还记得戴夫手中如沙流淌的土吗?应该是如橡皮泥似得黏土比较好造型成型吧,沙质的土也符合陶土的要求吗?看图片,人们将凝结成块的土搅拌碾碎,戴夫加水搅拌湿润,原来此地陶土中虽有砂的成分,但是干涸凝结足以证明它们还是有黏性韧性的。接下来对陶泥摔、打、揉、捏......做过面包的亲一定不陌生,制作面包重要的一步就是揉面团到手抽筋,直至面团可以拉膜。看来制作陶罐更是力气活,重达六十磅的陶泥玩成绕指柔,需要的不但是力气还有技巧。

绘本中打的跨页详尽画出了戴夫制作陶罐的过程,对于从来没接触过陶艺的小孩,彤彤虽有不解,但是还是敏锐的发觉随着陶罐的成型,戴夫手上那灰白色的陶泥也来越多。从网上找了一段陶艺视频,这下彤彤对戴夫手中的陶罐有了新的认识,而且其中一页对于陶罐抽象的画法,他可以肯定的认为,那是形象的表示出正在陶轮上高速旋转的陶罐。网上有关戴夫的信息少之又少,不过书后的生平简介和作者、绘者对于创作这本书的感言,让我们了解不少有关戴夫的事迹。

怎么看待奴隶?妈妈问彤彤,虽看过一些历史书,但对奴隶社会知之甚少的他认为奴隶不就是干活的,当听说奴隶干活没有报酬、没有人身自由、可以随意买卖和杀害,他不由惊讶,原来以前还曾经有这样一群人,过着这样的生活,也理解了戴夫为什么在陶罐上留下“我想知道,我的亲人被卖去了哪里。愿每个人,每个民族——相亲相爱。”其实尽管奴隶制废除多年,但私下买卖还有所闻。最最亲爱的人被迫分离,最基本的权利得不到享受,或许这也是绘者布莱恩•科利尔立志于绘画黑人的故事的原因。

看完《陶工戴夫》,你是不是对绘本中的绘画似曾相识,是的,它与同样是凯迪克大奖的《我有一个梦想》是同一绘者,诗歌一样精炼的文字,水彩与拼贴画完美的结合,把陶工戴夫那坎坷但又多彩的一生展现给大家,身为奴隶,却冲破重重限制,获得精湛的制陶手艺,能写出朴实感人诗句,这本身就是奇迹。书中倡导的平等、仁爱和戴夫在逆境中始终自尊自强,我想都是此书获得奖项的原因。书是越读越厚的,尤其是国外的绘本,家长可以根据绘本的背景,跟孩子延伸故事背后的故事,彤彤从刚刚开始感到没意思,到感叹原来绘本挺赞,不过是多了一些引导和亲子共读罢了,书好,一起阅读更好,让我们一起将阅读变成悦读!