《鼠族(一、二部)》是一本由[美] 阿特·斯皮格曼著作,陕西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:52.00元,页数:165,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鼠族(一、二部)》读后感(一):《鼠族》综评

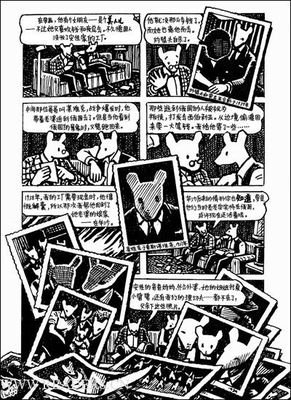

《鼠族》作为一本漫画体小说,以双线结构的形式、在讲述现在“我”与父亲之间所发生的事的同时向读者展现了二战时期犹太人战前、战时及战后的生存状况,勾勒出了一个物质、黑暗、残酷以及充满了死亡感的二战世界和另一个复杂矛盾、带着虚伪面具的现在的世界。

《鼠族》采用漫画体的好处在于这样能够更容易让读者理解情节以及人物,原本藏匿于文字之中的动作描写、神态描写、外貌描写等都被可视化了,在增加趣味性的同时通过图画渲染出一种特别的、具有强烈压抑感和死亡感的气氛,漫画体也为作品提供了更多的表达方式,比如丰富的神态刻画、个人的内心独白以及对于特殊物体的规格材质和结构的直观表现等,而且有些方式是文字体所不能够使用到的,比如“我”坐在尸体上单独叙事的那幅令人深思的画等等,这些所有的表达方式一方面使作者能够更容易地表达出自己内心地所闻所想,另一方面也能让读者更容易的接受消化,因此,采用漫画体作为小说的形式具有其独特的一种优势。

在《鼠族》中,作者以动物的形象代表了不同的种族,比如猫代表了德国纳粹、老鼠代表了犹太人、猪代表了波兰人等等,选取这些动物作为代表自然有一定的缘由。对于犹太人,他们在二战时期为了躲避纳粹的逮捕折磨,每日每夜都在躲藏,不论是密室、地下室还是阁楼,他们都像是老鼠一般过着整天藏匿的生活,而老鼠和他们一样为了生存时常藏于下水道等阴暗的地方,因此这象征了犹太人二战时期的生活状态,其次,老鼠在某种意义上被人类视为了一种不好的事物,经常想尽方法除掉家里面的鼠类,因此这也代表了犹太人在二战时期受到歧视和折磨的痛苦命运。对于德国纳粹,他们在二战时期大肆抓捕或屠杀犹太人,渴望着铲除世界上所有的犹太人,其恨之入骨由此可见,而在人们的认知中,猫则常常是老鼠的克星,这从侧面表现并突出了犹太人与德国纳粹之间矛盾重重的关系。对于波兰人,猪常常是以一种麻木不仁、懒惰愚笨和贪图享受的形象出现的,因此,这也能在一定程度上展示波兰人的特点。相似的还有蝴蝶形象的充满了神秘感的占卜师等等,总而言之作者在角色形象的选取上是有特定的意义的。

小说在有一段情节中将所有的登场角色带上了面具,比如在这一段极度抵抗采访和商业活动的“我”在此处带上了老鼠的面具,一方面由于“我”在美国出生并长大,生活习惯和思想理念都受到了很大的影响,因此,“我”原本身上的犹太人的气质特点被一步步地磨灭了,从而渐渐与父亲之间的关系产生了微妙的变化,形成了巨大的代沟。另一方面,面具作为一种掩饰的工具,一般情况下人们会在必要时戴上面具虚伪示人,而别的时候则是露出狡诈阴险、恶毒的面庞来,因此,这里也预示着“我”身为“老鼠”犹太人的形象其实会在不同的情况下出现不同的转换,因此,面具的使用展现了“我”身上传统理念的磨灭、侧面表现出“我”随时会转变的身份并最终突出犹太人的生活状况以及命运。

漫画中父亲的古怪的性格也造成过不少的麻烦。与玛拉的矛盾、与“我”的矛盾等等大都源自于父亲节省过渡、过分紧张和疑神疑鬼的性格,而这些性格的来源自然也就是战争了,在被俘虏期间,父亲以十分聪明的方式以及极好的运气艰难地生存了下来,每天一点面包一点汤的日子对于人来说简直是毫无人性的,但是父亲精打细算,不但省吃俭用,而且用这些剩余的资产为自己谋求更好的生存环境,比如通过贿赂牢头,牢头对他的监管放松了不少,并且父亲还通过自己的英语能力获得了更好的生活条件等等,这一切的一切都是源自于纳粹的无人性的折磨和另世界生灵涂炭的、残酷无情的战争,因此战争是这些不好事物的源头。再者,战时大儿子理切夫的死和战后爱妻安佳的死都从精神上打击了父亲,也使得父亲对于生活、命运的看法产生了巨大的变化,从而导致了父亲神叨叨的性格特点。

总而言之,《鼠族》通过漫画体的形式、以双线结构展开情节,展现了二战时期各个人物之间不同的命运走向,揭示了战争的无情与对于人性的毁灭,令读者深思。

《鼠族(一、二部)》读后感(二):战争的毒性

阿特·斯皮格曼的鼠族讲述了作者父亲的半生经历,从二战之前的生活平平到荣华富贵,再在战争中丢失一切,不断溃逃,像老鼠一样幸存了下来。但是在战后,有丢失了应有的人性和生活姿态。又个体的角度反映了战争给人带来的灾难,不尽是血和泪,还有那毒药一般不断腐蚀人的影响,将人性慢慢抹灭,让人在战争过去后也显得像还活在战争之中。

作者采用了漫画的形式将二战这个沉重压抑的话题表达出来,从而使得不同年龄段的读者都可以从中获取信息,并且减轻了故事的压抑程度。同时漫画更具有表现力,更能使人物聚焦从而更直观得看出战争中人物的特点。同时作品采用多线结构,将父子关系的演变,父亲与安佳的爱情,以及父亲个人的逃亡史组成线索从而叙述故事将情节贯穿,同时打乱的时间和画面使得读者对故事的下文抱有更大的好奇心,使其读起来不是那么乏味。同时画中画的运用使得作品更具有层次感,以另一个故事的角度补续情节,如“地球上的囚徒”从画中画的角度,补续了安佳自杀的情节以及交代了父亲性格巨变的其中一个因素。

而动物们的寓意也十分深刻,老鼠代表犹太人,猫则是德国人,狗是美国人,以及猪是波兰人。从中就体现了一种民族和民族之间的矛盾关系,猫是是老鼠的克星,而狗确实猫的克星。猪则不同,猪在人们眼中是种肮脏愚笨的生物,在作品中代表波兰人的猪也是助纣为虐的,没有自己的思维模式,按照纳粹的指挥形式。贪念和愚笨构成了这个名族的特点,比如在奥斯维辛集中营里的波兰狱卒,为了一己私利乱用权利,当然也有特例比如帮助犹太人的波兰妇女。因此作者表达了一个民族的特性也列出了这个民族的特别之人。代表犹太人的老鼠象征了一种贪婪,投机主义以及弱小的只知道逃窜的形象。比如“父亲”不断地造出藏身之处和安佳东奔西走的形象。以及战前不断索取金钱的犹太人,同时还有想要逃亡而贿赂德国人的犹太人。这个民族求生的特点构成了他们如老鼠一般的意象。而,代表着德国人的猫,始终残酷冷血的象征比如戏耍犹太战俘,扔掉他们的帽子让他们去捡,然后乘机以击毙逃犯的理由将其击毙。可同样,他们也拥有他们的优点,如秩序和规划,如果战俘愿意干活他们就给战俘好的,优化的生活待遇。从而更理性能让读者能更理性地去评论一个民族。

作者也已讽刺的语言表达了战争中的不幸和幸运的一种对比,在不幸的环境中不断提及幸运构造了一种对战争毫无人性的一种讽刺,同样也表达了个体在战争中的无力感,和逃亡感。比如父亲不断地在战争中绝处逢生的幸运和不会断遭到迫害的不幸构成了战争对人道主义毁灭最大的讽刺。

从内容上讲战争前,作者塑造了一种美满的家庭氛围,而这种美好的氛围恰好和战争的残酷冷血形成了鲜明的对比。比如之前还是温馨的家庭团聚,而下一秒就变成了犹太人被吊死的刑场。同时,奥斯维辛集中营中,成堆的尸体和正在被焚烧的活人,都构成了战争中人们不断被迫害的场景。作者以漫画镜头放大的形式,将人们的痛苦和惨叫以视觉冲击的方式冲击读者的脑神经。让这个哀痛以最直观的方式表达给读者。一方面反映了德军的手段残忍和人性的丧失,另一方面则体现了战争给民族带来的迫害。

但是战后,战争的毒性还未消失,想在战争中幸存得做出一定的取舍,要么在坚守人性和道德的准则中灭亡,要么在抛弃道德伦理的情况下偷生。偷生下来的人,都丧失了自己正常生活的本能,也好像一直活在战争之中。比如父亲在去旅馆的图中,选择避开守卫以免去消费的形式进入旅馆就好似专做投机倒把的老鼠一般。并且曾经饱受种族歧视的父亲,战后也会对他人进行种族歧视。说明战争的余毒还未消亡,还在毒害着每个幸存者。因此,作者以战争这个过程的变迁中表达了战争对人性的毁灭,以易懂的,和讽刺的方式向读者阐述了了战争的毒性。

《鼠族(一、二部)》读后感(三):《鼠族》评论 - 作者是如何塑造犹太人身处的心境和环境

第二次世界大战德国对犹太人的屠杀是全世界熟知的一段历史, 而每一段由受难者所叙说的故事都是残酷的。《鼠族》由漫画体呈现犹太人当时的苦难,通过对自己父亲的采访来重新塑造出当时的场景。所以说实际上经历过犹太人大屠杀的并不是作者本人,而是作者的父亲,所以这对于作者的想象力有极大的挑战性。

漫画体提供了直接的视觉感受,所以对于任何画面的塑造不会受到限制。作者想要表达内容都会是通过人物的对话框呈现,而每个对话框之下都是需要搭配图画,因为这样才能构成一部漫画。所以说图画是在漫画体中占据很大的部分,也是不可或缺的部分。在《鼠族》第一部的67页有一处是犹太人跪着一列,然后后方是一列德国人拿着枪一一枪毙他们,其中的德国人脸上都挂着笑容。这里的画面就代替了文字说话,直观的表现当时犹太人的无奈和德国人的残酷。在诸多的历史事件中,有非常多经历过战乱苦难的人都会说战争的场面是不可描述的,即使是描述出来的场面也会受到个人视角和观念的影响而扭曲,因为人在极度恐慌和紧张的情况下对于辨认是非和理性思考的能力下降,所以描述出来的画面会因人而异。所以使用漫画体摆脱了文字,摆脱了个人视角和观念。

作者的画风有力的表现战争的残酷性。作者采用的是黑白粗犷的画风来表现这段历史,其目的就是赋予战争冷酷惨痛的形象。在塑造人物心境中,黑与白的风格因为缺乏色彩,与现实是有差别的,这就可以表现战争似乎是与我们所知的现实是天差地别的,就像是在另外一个世界一样,这也是为什么很多战争是不可描述的。在受难者的心中那段历史永远是黑暗缺乏色彩的。粗旷的画风就是对战争场面的另类夸张手法,突出人物生存环境恶劣。《鼠族》第一部的117页绘画出了犹太人是如何躲避德国人的,描绘了一群人在狭小的密闭空间中生存。这些受难者一定无法清清楚楚的看见任何东西,并且在逃难中时常都是惊慌没有时间静下来看看四周,所以所有片段就像是由慌乱中模糊的画面组成的,那么粗犷的画风可以很好地满足这个条件。漫画中的人物被动物的形象所代替,由猫代表德国人,鼠代表犹太人,所以在形象上就塑造了猫抓老鼠的冲突感。动物的形象直观地说明互相人物的关系,这样使得阅读过程中更方便读者辨认人物身份和冲突。老鼠天生害怕猫的天性很好地表现犹太人对于德国人的畏惧,犹太人也相对弱小,所以在全部作品中犹太人的心境和环境都是贯穿全文的。

画面选取的角度使得整起转述显得更加真实的表现受难者的生存环境。如《鼠族》第二部的第27页光是描绘两个人物在车中的对话就用了多个角度,有时从前方来看,有时又是从后放。这种角度的选取经常可以在电影的拍摄中看到,为了赋予整体情节更多动态和环境的展示,这样可以让观众更加投入到故事中。所以作者在采用漫画体的同时又添加了丰富的视角如同电影一般,这样的处理使故事更加真实,弥补了由转述得到信息的不足。又有别于电影的地方是作者在故事中还参杂了地图的说明。其最鲜明的目的是附属额外信息使读者能够更加了解环境,简单明了。但是地图的形式却是电影所办不到的,因为电影不会摆着一张地图让观众好好的细读,而漫画体提供了由三维空间转为平面地图,使其故事的真实性是文字小说和电影所办不到的。

《鼠族(一、二部)》读后感(四):人性

《鼠族》以漫画的形式描述了作者与父亲的关系以及父亲弗拉德克•斯皮格曼在犹太人大屠杀中幸存的经历。作者的父亲在德国屠杀犹太人过程中,凭着自己的智慧、运气等等,生存了下来,吃了很多的苦,饥饿、疾病、干活……但幸存的他变得精神失常,对任何事都斤斤计较,让周围的人都忍受不了他,包括作者本人。编者序中有一句话特别好,正如儿媳弗朗索瓦丝所说:“他赢得了生存,但他已不再会生活。”但这是可以理解的,那段经历让他变得这般模样。

在漫画开头看到希特勒说的一句话:“毫无疑问犹太人是一个种族,但不是人族。”这是否是他发动屠杀犹太人的理由,我不知道。但我不理解,他凭什么这样想?(我不了解他,也许等我看几本关于他的书,我会有不一样的看法,会得到这个问题的答案)

第一次看关于屠杀犹太人的书,挺震撼的。他也让我联想到日本南京大屠杀,我只想问:“人性何在?”用毒气室杀死人、建焚尸炉、活生生把人饿死、病死、挤死……我实在不能理解,人为什么会这样?

《鼠族(一、二部)》读后感(五):《鼠族》综评

鼠族这部漫画讲述了一位二战犹太幸存者的故事,这部作品拥有特殊的体裁——漫画体,体裁的不同就带来了多方面的益处,作者也可以全方面地以一种适合大众群体的幽默方式来表现严肃的二战主题和犹太人的悲惨命运。整部漫画有以下三个重要的方面值得探讨,动物形象的设置、画面以及鼠族的两部式结构。 作者在进行动物或者说是意向的选取上就下了很大的功夫,在漫画中,纳粹德国被设做“猫”,犹太人被画作成“老鼠”,波兰人则是“猪”。这些动物的本身就带有二战时那些种族或者国别的人们的特点。首先是“猫”与“鼠”,从动物的天性的角度出发,“猫”是“老鼠”的天敌,这也就象征着当时希特勒领导下的德国队犹太人进行的灭种式的大屠杀,“猫”象征着纳粹德国的狰狞可怕,“老鼠”则象征着在猫的捕杀下,四处逃窜,居无定所的犹太人,另外,波兰人“猪”的形象就更加蕴含深意了,如波士顿犹太人屠杀纪念碑上的短诗所述:“他们屠杀犹太人,我不是犹太人,所以没有说话......最后,他们奔我而来,却再也没有人为我说话了。”这句诗歌的内容就全面概述了波兰人的愚蠢,反映出漠不关心其他群体反而助长纳粹的些欸实力只会是自食其果的事实。这些形象在作品的细节之处,也表现出其特殊的功效,比如说作品第一部的一百五十三页,在他们藏匿的地下室中,出现了一只巨大的老鼠,因为波兰女人的丈夫回家度探亲的缘故,父亲和安佳不得不躲在地下室里,在这里作者画出一个真实的老鼠,可以说是他们的形象彻底物化,在德国的大屠杀下,犹太人的生活和命运,就与藏匿在地下室中的老鼠一样,作者所创造的场景达到了比喻的效果,更好体现了主题。更重要的是,在文章中,这样的脸谱式的人物形象可以被简单的面具所改变,犹太人只要带着“猪面具”就可以在街头自由游走,盖世太保看见“老鼠”的形象就进行逮捕,人物的本质没有发生改变,唯一的变化只是面相的变化,这样荒谬逻辑可以说是对纳粹德国那样根据种族来区分人类的讽刺。作者通过种族形象,来表现二战背景下,不同种族自生的特点、人群之间的利害关系以及脸谱式的人物形象带来的讽刺效果。 这部漫画另外一个重要的方面便是最直观的画面,这部漫画给人带来的第一印象一定是是其粗糙的画风,作品的线条粗犷这与很多现代的漫画风格背道而驰,同是,作者只选取了黑白两种颜色,这样的做法也与同时期大多数的欧美作者不同,总的来说,作者如此一般的画风主要是为了在漫画体下,营造一种严肃的气息,使得读者可以直观感受到二战时犹太人的悲惨经历以及战争对犹太人所造成的不可修补的精神创伤,同是也可以避免很多对文章内容的误解。为了达到这样的效果,作者从以下几个方面用了运用了一点的笔墨,首先是,作品中现世画面和二战历史画面的不同,现实的画面的线条更加有条理,或者说画风更加精细,但是作者在描述父亲所经历的过去的时候,画风就会产生明显的变化,画作变得更加的粗糙,并且会带有一种毛躁的感觉,这样的画面,是得读者在进入历史画面的时候,更加的坐立不安,部分的场景,比如说,做苦役的森林、纳粹的集中营以及街道的路面都以一种最简单粗狂的方式呈现,这些画面给人一种持续的紧张和毛骨悚然的感觉,作者运用不同程度的粗糙画面,来营造叙述的气氛。除了直接正面的营造以外,作者还通过独特的画面设计来达到对人物命运的隐射作用,例如,作品第一部的一百三十一页,作者所设计的路面形状便是一个纳粹的标志,结合作品的内容,“我们朝着索斯诺维茨的方向走去——可又能去哪儿?!”再这样的情况下,我们就不难感觉到,现在在他们周围聚集着德国的军人,他们无论怎么走,都只是在纳粹的势力之下,他们走的就是一条纳粹的路,从此可以表现出他们无处可逃,以及暗示了他们必定被捕的结局。作者通过画面的设计,达到了对情节的推动。最重要的一点是,荒诞的画面可以给人更加深层次的思考,例如第二部的五十三页,作者的工作台位于成堆的犹太人的尸体之上,他趴在画板上思考着文学创作的事,但是母亲的突然离世,却让他感到失落,这样失落的情绪,难免来自与人们对创作的过于商业化,《鼠族》本生就是犹太人的受难史,仿佛在此情此景下,作者一切的荣誉都是基于千千万万遇难的犹太人的,所以这样的事实,也是构成了我的心灵受难的主要原因——人们缺乏对作品本质的思考而是过分商业化。 刚才谈到了第二部的我自己的受难史,但是第一部的名字却是我父亲的受难史,在漫画中,作者也采用了上下部的结构来多维度展现二战对整个犹太民族影响,在第一部中,作者直接叙述了二战对犹太的屠杀,但是第二部,通过我与父亲相处的故事,进一步表现父亲遭受大屠杀之后的变化,父亲变得小气,“我”在他口中永远都只是只是从这个世界路过的哥哥,这样极度异化的父亲,“他(父亲)赢得了生存,但他(父亲)已不再会生活。”这样的描述恐怕是对第二部中的父亲形象的最佳描述,作者本人也被笼罩在这样的战争给父亲的内心造成的创伤之下,早已过去的战争仿佛又通过父亲渗透到了下一代,是的新一代的犹太青年间接受难。 一部漫画也可以拥有深刻的涵义,通过这种特殊的体裁,作者不仅仅能够使用语言进行直接的描述,通过人物的设置,画风的变化,巧妙地结构,作者的中心主题更加深刻,一个个故事情节更加牵动人心。

《鼠族(一、二部)》读后感(六):既然大家都对内容作了高度评价,那我就说点别的吧

木刻版画一样的粗糙画风。我不太喜欢。不过匹配那段更为crude的历史倒也合适。

特意去查看了作者其他作品。Art的style被评论家认为"crude",看来跟我意见一致。

奇怪的是对话泡泡,中译本里为什么要用手写?

原文用的是手写体的印刷文字,欧美漫里常常这么用。

手写就罢了,你也写得好看些啊!

写得不好看也罢了,你也别频频写错字啊!!

托夏家孩子碧碧到底是被写错了多少遍啊?那个写错的字根本打不出来。

“地狱星”写成了“地球星”,“郊外”写成“效外”,致谢栏的“弗朗索瓦丝·穆利”,到了作者介绍里就变作“弗朗索瓦丝·穆里”,等等等等。

编辑没有认真负责吧?这类小错误明明可以完全避免。

再说翻译吧,不是什么大问题,但是还是应该忠于原著吧……

My father found her in the bathtub when he got home from work...

当我父亲下班回家时,他发现了她……

athtub呢?难道说因为图上表现得很明白就不用翻译了吗?

I was living with my parents for the most part (as I agreed to do on my release from the State Mental Hospital several months before).

我和父母亲住在一起,正如3个月前我从州疯人院出来时承诺的那样。

for the most part呢?several months怎么就变成3个月了呢?

小小地抱怨一下吧。作为一个养猫爱猫的人,我对作者把纳粹看作猫族充满了各种负面情绪。

此外,书的印刷质量还行,不像有些盗版漫画看完后我总是一手黑。

《鼠族(一、二部)》读后感(七):鼠族(一、二部)

并没有像宣传的那样,十分震撼,还是我太残忍了....

好多人认为画面粗糙,本来看完借出去的书,因无法直视,又送了回来,看来我还是有耐心的。

这本书,目前是我手里最贵的一本书了。两册160。

京东、当当、亚马逊都没有。在孔夫子旧书网买的。

因为好奇心大于省钱,就....剁手买了。

内容:

技多不压身,什么都要会一点儿,即使是战争年代,也会有生意可做。

运气靠把握,是一部很现实的二战漫画作品。

此书是史上唯一获得普利策奖的漫画小说。

讲述了二战时期一对犹太夫妇挣扎求生,

从奥斯维辛集中营幸存下来的经历和战时不知不觉养成的过分节俭的习惯在战后体现的淋漓尽致。

鼠族,是一部寓言漫画书。

从中可以折射出我们生活中可以看到的一切人性。

但相对于我之前看过的寓言小说动物农场,相比之下,感觉还是差了一些。

可能这就是诺贝尔奖和普利策奖的差距吧。

《鼠族(一、二部)》读后感(八):鼠族

《鼠族》乍看上去只是一本黑白漫画,以至于这几天总被家人说我幼稚。最初知道这个书,是在一档采访少年作家的节目里,一个85后作家推荐的,后来在德耙看到这本书,就很好奇的借回来阅读。

作者把自己与自己的同类——犹太人以老鼠的形象描绘出来,他们在德国纳粹的追捕和消灭中,经历了逃亡,隔离,集中营,甚至死亡。由于这段世界史在我的脑海中几乎是空白,所以对其中的画面感触颇多。本该是一个幸福的“鼠族”,爷爷奶奶,爸爸妈妈还有兄弟围坐在客厅里分享节日的礼物,却被血腥的战争捣毁了。刚开始看到“奶奶”被送进“死亡营”时,心里还久久不能平静,无法接受死亡这个情节,但到后来写到在纳粹军要杀戮整个城市的犹太人时,“闺蜜”看到德国军一步步走进自己的住所,面对即将被杀,她选择了用事先准备好的毒药先把自己的孩子毒死,再自己服毒自杀,我才相信这是场真正的战争实录,有强者,有弱者,有侥幸,有死亡。

从头到尾都没有把这看成是本漫画,虽然作者在写这本书时并没有用很沉重的语言,中国也经历过那个血雨腥风的年代,现在我们看的重现当年的电影和电视剧大多是描绘英雄,思想家,历史开拓者,很少有直观再现普通百姓东躲西藏,像老鼠一样落荒的日子题材,这也许是《鼠族》引起轰动的原因。

书中作者总与自己脾气古怪的父亲拌嘴,认为父亲市侩,吝啬,暴躁,就像现在的我们与父母的关系一样,怕他们的哆嗦,总想离得远远的,但实际上相互是十分关心与在意的,只是表达的方式欠缺而已。

刚看到豆瓣上有人从这本书里总结了两个在现在适用的“生存之道”:1,人要有一技之长。2,多条朋友多条路。很有趣,也不乏道理。

《鼠族(一、二部)》读后感(九):战争的毒性

阿特·斯皮格曼的鼠族讲述了作者父亲的半生经历,从二战之前的生活平平到荣华富贵,再在战争中丢失一切,不断溃逃,像老鼠一样幸存了下来。但是在战后,有丢失了应有的人性和生活姿态。又个体的角度反映了战争给人带来的灾难,不尽是血和泪,还有那毒药一般不断腐蚀人的影响,将人性慢慢抹灭,让人在战争过去后也显得像还活在战争之中。

作者采用了漫画的形式将二战这个沉重压抑的话题表达出来,从而使得不同年龄段的读者都可以从中获取信息,并且减轻了故事的压抑程度。同时漫画更具有表现力,更能使人物聚焦从而更直观得看出战争中人物的特点。同时作品采用多线结构,将父子关系的演变,父亲与安佳的爱情,以及父亲个人的逃亡史组成线索从而叙述故事将情节贯穿,同时打乱的时间和画面使得读者对故事的下文抱有更大的好奇心,使其读起来不是那么乏味。同时画中画的运用使得作品更具有层次感,以另一个故事的角度补续情节,如“地球上的囚徒”从画中画的角度,补续了安佳自杀的情节以及交代了父亲性格巨变的其中一个因素。

而动物们的寓意也十分深刻,老鼠代表犹太人,猫则是德国人,狗是美国人,以及猪是波兰人。从中就体现了一种民族和民族之间的矛盾关系,猫是是老鼠的克星,而狗确实猫的克星。猪则不同,猪在人们眼中是种肮脏愚笨的生物,在作品中代表波兰人的猪也是助纣为虐的,没有自己的思维模式,按照纳粹的指挥形式。贪念和愚笨构成了这个名族的特点,比如在奥斯维辛集中营里的波兰狱卒,为了一己私利乱用权利,当然也有特例比如帮助犹太人的波兰妇女。因此作者表达了一个民族的特性也列出了这个民族的特别之人。代表犹太人的老鼠象征了一种贪婪,投机主义以及弱小的只知道逃窜的形象。比如“父亲”不断地造出藏身之处和安佳东奔西走的形象。以及战前不断索取金钱的犹太人,同时还有想要逃亡而贿赂德国人的犹太人。这个民族求生的特点构成了他们如老鼠一般的意象。而,代表着德国人的猫,始终残酷冷血的象征比如戏耍犹太战俘,扔掉他们的帽子让他们去捡,然后乘机以击毙逃犯的理由将其击毙。可同样,他们也拥有他们的优点,如秩序和规划,如果战俘愿意干活他们就给战俘好的,优化的生活待遇。从而更理性能让读者能更理性地去评论一个民族。

作者也已讽刺的语言表达了战争中的不幸和幸运的一种对比,在不幸的环境中不断提及幸运构造了一种对战争毫无人性的一种讽刺,同样也表达了个体在战争中的无力感,和逃亡感。比如父亲不断地在战争中绝处逢生的幸运和不会断遭到迫害的不幸构成了战争对人道主义毁灭最大的讽刺。

从内容上讲战争前,作者塑造了一种美满的家庭氛围,而这种美好的氛围恰好和战争的残酷冷血形成了鲜明的对比。比如之前还是温馨的家庭团聚,而下一秒就变成了犹太人被吊死的刑场。同时,奥斯维辛集中营中,成堆的尸体和正在被焚烧的活人,都构成了战争中人们不断被迫害的场景。作者以漫画镜头放大的形式,将人们的痛苦和惨叫以视觉冲击的方式冲击读者的脑神经。让这个哀痛以最直观的方式表达给读者。一方面反映了德军的手段残忍和人性的丧失,另一方面则体现了战争给民族带来的迫害。

但是战后,战争的毒性还未消失,想在战争中幸存得做出一定的取舍,要么在坚守人性和道德的准则中灭亡,要么在抛弃道德伦理的情况下偷生。偷生下来的人,都丧失了自己正常生活的本能,也好像一直活在战争之中。比如父亲在去旅馆的图中,选择避开守卫以免去消费的形式进入旅馆就好似专做投机倒把的老鼠一般。并且曾经饱受种族歧视的父亲,战后也会对他人进行种族歧视。说明战争的余毒还未消亡,还在毒害着每个幸存者。因此,作者以战争这个过程的变迁中表达了战争对人性的毁灭,以易懂的,和讽刺的方式向读者阐述了了战争的毒性。

《鼠族(一、二部)》读后感(十):我的阅读等于零

“没有读《鼠族》,你的阅读约等于零”——这样的卓越网评论本来是读者表达自己的喜爱和赞美,没什么不好。可第二册一翻开,打头就引用这样一句话,后面再跟上6页类似的话,我只觉得出版编辑是在胁迫我:不喊好,你就是个零蛋。

本来确实是好内容,渲染一把,增加关注和销量也未为不可,但过了度就倒人胃口。从书腰到序言,出版编辑加了太多“深沉”、“厚重”的标签和颜料,竭力渲染这本书的思想深度,深得我几乎窒息。

就在“等于零”打头的第二册,第54页作者画的什么?引用原文:“跟咱们的观众说说,你希望他们从你的书中得到什么启示?”“启示?我不知道……” “我并没有试图说服任何人接受任何事……”

很好,我的阅读就等于零。

内容起码能打4星或更高,但矫情的包装和廉价的渲染把分数拉了下来。不错了,没有“约等于零”。